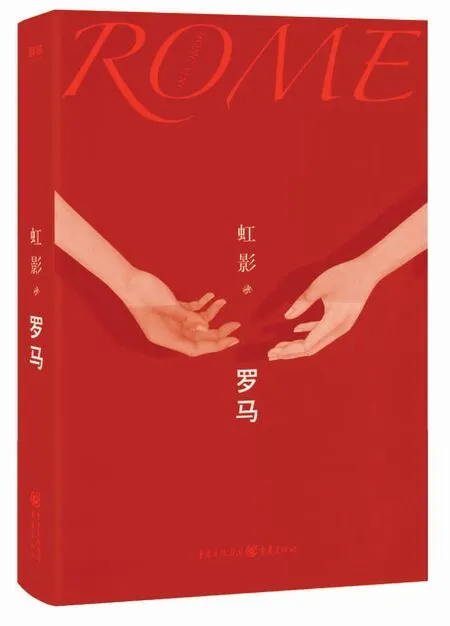

虹影 兩生花 在《羅馬》

文:本刊記者 陳珂

知名作家虹影在她的作品里寫過她母親的年代,寫過她自己成長的年代,卻很少去寫生于上世紀八十年代的這一代人的生活。在她的新作《羅馬》里,她參照了“80后”的生活、“80后”的價值觀、“80后”的孤獨與“80后”對自由的向往。這是《羅馬》非常吸引人的地方。

享譽文壇的新女性文學代表

重慶,一座超現實主義的“網紅”城市,這里孕育了許多的詩人、作者。他們在這片土地上獲取了其他地方無法給予的精神養分。

1962年,作家虹影出生在這片神奇的土地。艱難的童年生活,賦予了虹影與常人不同的人生經歷。自18歲獲知自己的私生子身份之后,虹影便選擇了出走。從重慶走向北京、上海,她的足跡遍布全國各地。在品味了人間百態之后,她開啟了自己的創作之旅。

19歲,她開始寫詩;26歲,開始發表小說。在虹影的小說中總有著她個人復雜的家庭出身和坎坷的成長背景的影子,但虹影卻并沒有僅僅局限于此。實際上,她寫作題材出奇廣泛,寫作風格也異常多變。

在國內漂泊多年后,虹影又用十多年的時間來體會西方的文明。這些經歷在很大程度上影響了她的創作。她寫故土也寫海外,寫過去也寫未來,時而筆觸沉毅如《饑餓的女兒》,時而又敘述細膩似《K-英國情人》。她用超凡的想象力,藝術化地描寫出性與愛的故事,雖然偶有爭議,但任何人也不可否認,她以一種大膽的方式,充分表現了人性。

關于我們為什么如此熱愛文學,虹影談到:“我們那么需要文學,是因為我們在這個世界上要面對很多的磨難與挑戰。除了我們的親人與朋友能體諒、關心我們,能夠最忠誠地陪伴在我們身邊的就是文學。”

在談到《羅馬》的寫作初衷時,她說:“前段時間,一個活動中談到現代人的焦慮。大家談到我們到底懼怕什么?我們在堅持什么?我覺得作為一個正直的人,一個有良知的人,一個追求自由思想的人,我們要永遠保持內心的潔凈,這也是我寫羅馬的原因之一。”她是天生的創作者,那雙靈動的大眼睛與摩登齊劉海訴說著她豐富的想象力;她是成熟的創作者,但是她骨子里的天真與她的赤子之心能很快在文字里被大家感受到。

虹影充滿對人性及歷史反思的女性主義寫作,令她不被歸類于中國特定一代寫作者之中,但其作品中表現出的強烈藝術使命感和歷史責任心,卻讓她在國內外文壇中脫穎而出。

讓現實與虛構迎面撞擊

此次的新書《羅馬》由小說和散文兩部分構成。小說講述了一個發生在羅馬的五天半的故事,兩個同樣出生于重慶南岸貧民窟、卻未曾相識的女孩——燕燕和露露各自的故事。兩個同樣有著長江流水性格的女孩,貧窮且孤獨,同時也對遠方充滿好奇。她們逃離原鄉,走到國際大都市北京,走向永恒之城羅馬。

在五天半的行程里,東西方文化的碰撞,羅馬這座城的獨特性,讓她們更深地反思了自己的愛情和夢想,反思了自我的過往、現在和未來,并無所畏懼地做出了忠于自我的選擇。整部作品蘊含著面向未來的反思。

散文部分是虹影個人真實的人生體驗,包括感情、事業、奇遇等。在羅馬居住的這段日子點燃了她想要描寫女性內在世界中孤獨的靈感。而對異國文化的興趣,令虹影與意大利、與羅馬有了更深層的連接。她走入了意大利的日常生活,并被其豐富的歷史、藝術、美食及其中的人所深深吸引。

關于我們為什么如此熱愛文學,虹影談到:“我們那么需要文學,是因為我們在這個世界上要面對很多的磨難與挑戰。除了我們的親人與朋友能體諒、關心我們,能夠最忠誠地陪伴在我們身邊的就是文學。”

越過千山萬水

文學評論家張莉在談到《羅馬》時說:“在虹影最初的女性寫作里面,她有一種怨怒。她渴望把自己內心的苦痛表達出來,像是在說我壓抑,我要表達,我要告訴你們真相是這樣的。相比較虹影早期的文學寫作,如今虹 影已經人到中年,已經看盡了世事滄桑。我想,她已經經過了千山萬水。我在她的作品里看到了這些。一個女孩兒成長為一個女人。一個渾身有怨怒的、痛苦的女孩兒成長為一個女人。某種程度上,她有著鳳凰涅槃的過程。她在作品里面對愛的理解、對生存的理解、對靈魂和精神苦痛的理解有了一個非常大的轉變。”

談到女性寫作,張莉說:“我覺得女性寫作比較重要的部分是如何建設一個強大的自我。她要在愛里面讓自我成長,讓自己變得更加寬容。如果有一天,一個女性去愛一個人,不是因為弱而是因為強,她在愛的過程中不是自我否定,而是自我肯定,那么,她在愛的過程中應該不會得到致命的傷害而是得到生命的源泉。一個強大的、有自我意識的愛是特別令人欣慰的事情。”

虹影在《羅馬》里不只寫了羅馬,還寫了重慶。張莉認為:“在重慶,她不能拒絕自己在每個成長過程中的缺陷。可是她到了羅馬,一切都清晰了。當遠距離的時候,她會對人看得非常清楚,這就像你在旅行的時候可能會對你的家人看得更清楚。”虹影在羅馬生活了十多年,她的作品具備了一種全球視野。這在張莉看來是一位寫作者非常大的優勢。張莉說:“對于寫作者來說,她對人與人之間的關系的理解,從基本的男人與女人的不同到一個人與自然,與他所處的社會,與他所處的時代的理解需要經歷漫長的過程。”

獨具新意地書寫女性的真實內在

與以往的寫實風格截然不同的是,在《羅馬》的小說部分,虹影的敘述方式將不再受時間、空間的限制。不同時間背景下的不同人物穿入羅馬這面鏡子,相互交錯,疊加式地對人生不同階段進行回憶、感受和重塑。作者對女性存在瞬間的寫作,超越了女性現實的困境和苦難,是文學領域中女性主義的勇敢創新。

虹影作為跨國婚姻親歷者,擁有十二年意大利生活經歷,所以她擁有足夠豐富的素材和真情實感。作者摘取其記憶長河中最美麗的浪花來編織故事,用從未嘗試過的幽默方式,展現現實中的中國家庭和意大利家庭的平凡生活,并講述了人們經過家庭變故之后,在愛情和金錢面前做出的選擇,從而使得小說中東西方文化的碰撞和交融更真實,使得小說人物突破時空的反思更具震撼力。

反復修改的樂趣

《羅馬》其實是虹影在5年前的作品。這5年來,她其實在反復修改《羅馬》。她向記者講述了她的修改過程:“我對細節特別在意。因為我認為細節是小說刻畫人物靈魂最主要的部分。我們是通過細節來判斷一個人。我是處女座,我對于字與字之間的聯系是非常在意的,多一個字或者少一個字都不同。我是容不得多一個字的。在過去沒有電腦的時候,我會在修改時重新把整本書都抄一遍。因為我改的太多,每看一次都要修改,所以我能背誦我寫過的很多書的片段。當我開始電腦寫作之后,這個工作變得容易許多。我在改的時候不是改某一部分,而是從頭到尾看哪個字不對,哪一段不對。然后我加進去我認為需要的內容,比如一片云或者一個認識的人。”

她說:“十年前,我不會寫《羅馬》。我在那兒住了十幾年,跟當地人發生深入的聯系,這種感受跟在書上看到的羅馬是不一樣的。世界在變,我們的世界觀在變,我們對世界認知的所有變化都歸入我們的內心,我們再反觀這個世界,并面對我們自己的人生。其實我們的每一步都有調整,每一步的情感都有變化。可能我們以前是仇人但是我們今天是朋友。人的智慧和寬容之心是不斷修煉的。這是一個一直往前走,一次次渡過一條江的過程。我們對于自己的人生和這個世界的理解,每一步、每一分鐘都會有變化。”

關于細節,張莉說:“所有的文學作品都是要讓你相信這個人是真的。那么作者是怎樣構建這個人呢?他要把所有的細節做實。其實這就像電影一樣,你只有做到無限的實才能讓作品實現真正的藝術價值。如果一個作家達不到細節的真實和年代的真實的話,你會覺得作品不夠真實。但是即使你達到這個真實,這也并不能證明你是一個優秀的作家。因為非虛構和紀錄片完全可以做到這一點。但是他為什么是我們當代非常優秀的作家呢?非常重要的原因是他如何理解這個人物,如何寫出人物真正的命運感。”