全域旅游域結構的演化機理初探

摘?要:本文研究了全域旅游域結構的演化機理,認為全域旅游域結構是由產業子系統、政府子系統、社會組織子系統所構成的自組織系統,結構復雜性是其演化的基礎、熵值定律是其演化的基本定律、充分開放的系統是其演化的前提、創新機制是其演化的序參量、子系統之間的非線性相互作用是其演化的動力。

關鍵詞:全域旅游;演化機制;自組織;耗散結構

中圖分類號:F590.8?文獻標識碼:A?文章編號:1008-4428(2019)11-0040-02

一、 全域旅游域結構演化的基礎:結構復雜性

全域旅游域結構是個復雜的結構系統,包含行為主體、要素主體、產業主體,這種復雜性不僅表現在它們是由大量數目的子系統構成,而且還表現在他們具有復雜的行為,各個子系統都有自己的特點和運行規律。從宏觀上看,這些子系統服務于一些特定的目的,當初始的約束條件給定時,系統在沒有外界干擾的情況下,各子系統能以自組織的方式進行,即子系統按照相互默契的某種規則,各盡其責而又協調地自動地形成有序結構。

二、 全域旅游的自組織系統:來自產業子系統、政府子系統、社會組織子系統三者之間的協同發展

為了更好地進行研究,將全域旅游域結構概括為產業子系統、政府子系統和社會組織子系統三個子系統之間的自組織行為。

首先,全域旅游的核心是產業融合,以“旅游+”打造相互協同的產業集群,旅游業不再是一個單獨的產業,而是綜合了各個生產和消費環節的跨產業結構,除了包含傳統的吃、住、行、游、購、娛,還關聯了農業、工業、交通、文化、房地產等多個行業,是以旅游為功能,統籌各個要素形成的產業綜合體。

其次,全域旅游的概念本身就是由政府部門首先提出,并自上而下逐步實施,全域旅游不僅是旅游業的發展,也是以旅游業為核心的全產業的發展,從頂層設計到具體實施,都需要政府在政策、制度、財政、人力等各方面的支持。

最后,社會組織是全域旅游建設和成果分享的主體,在全域旅游概念的界定下,全域旅游的制定者、實施者、受益者不再只是旅游行政部門、旅游企業和旅游者,而是所有全域旅游的社會參與者,包括社區居民、相關產業從業人員等。

三、 全域旅游域結構演化的基本定律:熵值定律

熵是一種反應事物混亂狀態的參數,根據熱力學第二定律,熱量不能自發地從低溫物體轉移到高溫物體,即能量并不是相互轉換的,而是由一個物體向另一個物體沿著衰減的方向進行不可逆的轉化,表現為有序性減弱,無序性增強的熵增過程。全域旅游作為一個復雜系統,也存在熵增現象,表現為經過一段時間的高速發展,各產業內部缺乏創新機制,產能過剩;政府只關注經濟增長,忽略了環境和社會效益;社區居民雖然從旅游經濟的高速增長中獲得收益,但是幸福感并沒有得到同比增加。

從自組織理論角度出發,全域旅游域結構是典型的耗散結構,它是一個運行在遠離平衡態的非線性開放系統,通過不斷地與外界交換物質和能量,在系統內部某個參量的變化達到一定的閾值時,通過漲落,系統可能發生突變,由原來的混沌無序狀態轉變為一種在時間上、空間上或功能上的有序狀態,終而實現產業、政府和社會組織的新的穩定和統一。

四、 全域旅游域結構演化的前提條件:充分開放的系統

全域旅游域結構是由產業子系統、政府子系統、社會組織子系統三者相互作用所形成的耗散結構。在開放的條件下,全域旅游域結構內部熵值dS是由系統與外界的熵交換deS和系統內的熵產生diS兩部分組成的,即:dS=deS+diS,熱力學第二定律只要求系統內的熵產生非負,即diS>=0,這說明無論產業、政府還是社會組織在發展一段時間后,其內部必然出現熵值增加而產生矛盾和紊亂的現象,如:產能過剩、政策的偏經濟效益導向,以及社區居民的無目的性生產,只有保證系統的充分開放,從外界給全域旅游注入外部熵值deS,因為這個值可為正、零或負,在deS<0的情況下,只要這個負熵流足夠強,它除了抵消掉系統內部的熵產生diS外,還能使系統的總熵增量dS為負,從而使系統進入相對有序的狀態,也即,全域旅游中的產業、政府以及社會組織三者之間相互制約,相互影響,彼此作為其外界的熵負因素,保證dS的終值小于零,從而最終形成政府牽頭、產業融合、社會組織積極參與的有序狀態。

五、 全域旅游域結構演化的序參量:創新機制

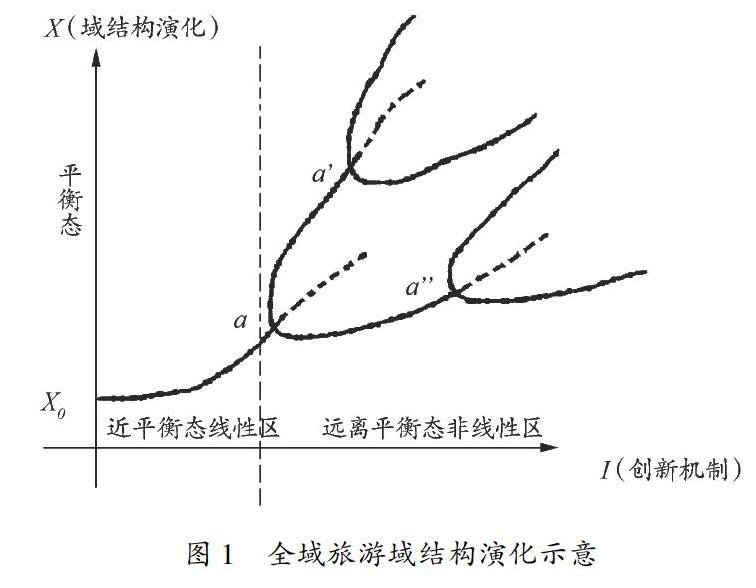

全域旅游的所有子系統在融合之初是一個個遠離平衡態的開放系統,遠離平衡態不是不平衡,而是相對于平衡態和近平衡態而言的,當系統處于平衡態和近平衡態時,系統會自動恢復到穩定狀態,這是量的變化,各個子系統從外界不斷獲得資金、人力、管理、科技等能量輸入,同時輸出產品、形象、經驗、口碑,所有子系統之間的聯系是非線性的,子系統總是存在自發的無規則的獨立運動,同時又受到其他子系統對它的共同作用,這些有規律的經濟波動和無規律的隨機擾動由兩組控制參量所決定,即“快變量”和“慢變量”,而慢變量就是序參量,起到主導作用。隨著控制參量的不斷變化,當系統靠近臨界點時,漲落就會出現,漲落是眾多子系統的統計平均效應的反映,一般情況下,漲落相對于平均值是很小的,只是一個擾動項,就是偶爾有大的漲落也會被系統耗散掉,但是當這些擾動接近臨界點時,這時系統的不穩定就會被放大,最后促使系統達到新的穩定態,即量變引起了質變,系統的突變由此產生。全域旅游耗散結構的出現都是以這種臨界點附近的突變方式實現的,而促成突變的外部干擾因素是全域旅游的創新機制,包括理念創新、制度創新、服務創新、保障創新、技術創新等,這些都是全域旅游演化發展的核心序參量,當這些序參量促成全域旅游各個子系統內部發生深刻的變化時,就會產生系統的“巨漲落”,產業子系統、政府子系統、社會組織子系統將不再按照原有的發展模式進行,其中積蓄的不穩定性和不合理性被放大,最終從量變到質變,全域旅游隨即開始以一種全新的發展思路、發展路徑、發展模式進入下一個遠離平衡態的非線性發展區域,如圖1所示。

圖1?全域旅游域結構演化示意

六、 全域旅游域結構演化的動力:子系統之間的非線性相互作用

全域旅游產業、政府、社會組織三個子系統之間的演化路徑依賴于他們之間的非線性相互作用,即T=f(i,c,s),在線性系統中,隨著自變量i、c、s的變化,全域旅游域結構T作為一個整體,會隨著自變量的變化而逐漸變化,而非線性系統中,當i、c、s發生變化時,T本身有時對外界信號拒不理睬,有時又反應激烈,有時甚至會產生性質上的突變,進入耗散狀態。

(一)產業與政府之間的非線性相關作用

全域旅游耗散結構中,政府起到主導作用,但這種主導只是間接性的引導,主要體現在輿論引導、規劃引導、秩序引導等方面,這些引導產生的積極效應需要經過時間的積累和驗證,其發生的過程因為受到彼此間利益、產權等相關因素的影響,會出現不穩定的狀態。經常性的問題是,政府在全域旅游政策推進的過程中,產業并不配合,政策制定到政策紅利期間的時間成本、機會成本可能大于預期的經濟效益,這就需要政府更加合理而創新性的制定有利于產業融合的政策和法規,充分發揮旅游業的帶動作用,通過“旅游+”和“+旅游”進行雙向產業融合。

(二)政府和社會組織之間的非線性相關作用

傳統的線性相關作用中,政府和社會組織之間的博弈主體是旅游部門、旅游企業和旅游者,他們直接相關,呈現持續的聯動關系,而在全域旅游的耗散結構中,全員參與性是其顯著特征,非線性相關的作用主體擴展至所有的部門和所有社會成員,他們既是全域旅游的服務者、參與者,也是受益者,這種創新的理念和機制全面激發了全域旅游結構由近平衡態的線性區域向遠離平衡態的非線性區域轉變,從而進入一個質變的發展階段。

(三)產業和社會組織之間的非線性相關作用

全域旅游是要改變以單一旅游形態為主導的旅游產業結構,構建起以旅游產業為重心的復合型產業結構,其參與主體由原來的旅游組織,擴展到相關產業組織、社會組織以及其他的功能型組織,對組織的管理也由以定居者為重心的空間行政管理體系向以移動者和定居者雙向核心的組織管理體系轉變,推動旅游業由產業管理逐漸過渡到社會管理,從而實現量到質的變化。

七、 結論

全域旅游“域”結構是一個由產業子系統、政府子系統、社會組織子系統構成的復雜的自組織系統,系統開放性是其演化的基本條件,在創新機制這個序參量的作用下,三個子系統之間發生持續的非線性相關作用,作用的結果是,全域旅游域結構在臨界點發生突變,在熵值定律的作用下,形成耗散結構,全域旅游由原來的混沌無序狀態轉變為一種在時間上、空間上或功能上的有序狀態,終而實現產業、政府和社會組織的新的穩定和統一。

參考文獻:

[1]程強,石琳娜.基于自組織理論的產學研協同創新的協同演化機理研究[J].軟科學,2016,30(4):22-26.

[2]嚴偉.自組織理論視域下的旅游產業融合機理[J].社會科學家,2016(1):91-96.

[3]范德成,劉贇,李昊.基于耗散結構的產業結構演化系統熵變研[J].中國科技論壇,2018(1):83-92.

[4]郭偉,高穎,張鑫,等.全域旅游的系統動力學模型構建[J].統計與決策,2018(21):50-53.

[5]H.哈肯.信息與自組織[M].成都:四川教育出版社,2010.

作者簡介:

曾超,男,南京溧水人,碩士,三江學院副教授,研究方向:鄉村旅游規劃與設計。