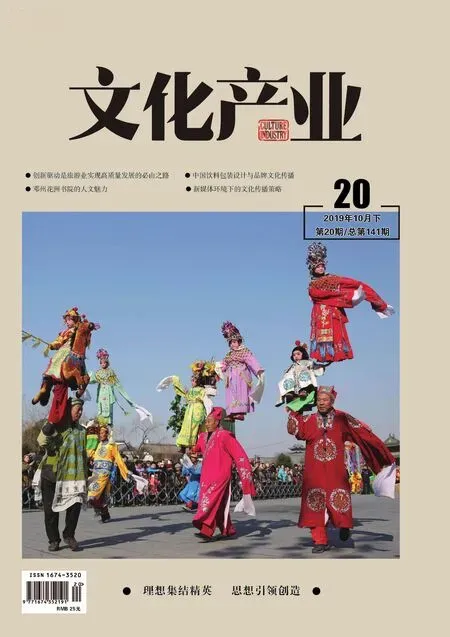

鄧州花洲書院的人文魅力

◎張 峰

(花洲書院管理處 河南 南陽 474150)

書院是中國古代教育的重要組成部分,是官學系統外的一個獨特的教育系統。花洲書院是范仲淹于北宋慶歷年間任鄧州知州期間創辦的,是鄧州歷史上聲名最著、影響最大的書院。花洲書院于2006年6月13日被河南省人民政府公布為河南省重點文物保護單位,2007年被列入河南省文化遺產名錄。

一、書院創始及其特征

書院是中國古代教育的重要組成部分,在中國科舉制度下應運而生。書院最早源于唐朝,興于宋朝,延續至清末,在中國歷史上存在了一千多年。中國書院是傳統私學的延伸,是官學系統之外的一個獨特的教育系統。

書院與官學的共同點是都具有教學、藏書和祭祀三大功能。它與官學的區別是:地方官學的興辦取決于朝廷詔旨的行政命令,書院的興建取決于士大夫們對學術、文教的重視程度。官學掌教、師資是朝廷任命的正式官員,書院的山長、教習由書院創辦者聘請;官學中的學生必須通過逐級選拔取得秀才資格才能入校學習,并受官府的各種命令、公文約束,書院的學生往往是擇師而從;官學的教材,由官府統一頒定,書院的教材取決于山長。

二、花洲書院的滄桑巨變

據《明嘉靖鄧州志》記載,鄧州歷史上有眾多書院,如春風書院、大成書院、金山書院、韓文公書院、臨湍書院、賈狀元書院和花洲書院,其中,聲名最著、影響最大的莫過于花洲書院。

花洲書院坐落在河南省鄧州市古城東南角,是北宋慶歷年間,范仲淹任鄧州知州期間創辦的,因書院東側有百花洲,故名花洲書院。書院建成后,范仲淹親自到書院講學,為廣大學子傳道授業解惑,使鄧州文運大振。

北宋治平四年(1067年),大書法家、時任河南葉縣尉的黃庭堅,曾到花洲書院瞻仰范公遺跡。作詩云:“范公種竹水邊亭,漂泊來游一客星。神理不應從此盡,百年草樹至今青。”

北宋紹圣二年(1095年),范仲淹的第四子范純粹任鄧州知州,整修了花洲書院。從南宋到明朝,花洲書院屢圮屢修,一度為鄧州州學。明嘉靖、萬歷年間,知州張仙、夏忠等相繼對書院進行整修,到了清朝,歷任知州更加重視整修花洲書院,其辦學規模也越來越大,成為鄧州的教育圣地和風景名勝,明代稱為“花洲相跡”,清代叫作“花洲霖雨”。

為了保護歷史文化遺產,弘揚范公憂樂精神,推動鄧州旅游業的發展,花洲書院自2012年開始修復,2015年對外開放。重修后的花洲書院,占地200余畝,建筑面積3000平方余米,整個建筑風格為清代北方建筑,大氣厚重,氣勢恢宏;園林部分,亭臺樓榭,掩映期間,小橋流水,曲徑通幽。

花洲書院既是書院和園林相結合的典型代表,更是南北建筑風格的完美融合。2006年6月13日被省人民政府公布為河南省重點文物保護單位,2007年被列入河南省文化遺產名錄,2013年3月被評為中國網上電視臺風景名勝,2014年晉升為AAAA級景區。同時,還被命名為河南省青少年思想政治文化教育基地、河南省廉政教育基地、河南省文明景區、河南省園林單位、河南省生態文化教育基地[1]。

三、花洲書院的深遠影響

范仲淹在花洲書院或執經講學,或以文會友,或登高攬勝,或擊籌高歌。尤其是他應滕子京之約,在這寫下的千古名篇《岳陽樓記》,為鄧州的人文歷史、中華民族的文化寶庫寫下了光輝的篇章。

滕子京與范仲淹同年考中進士,同朝為官,共同勸諫劉太后還政,共同抵御西夏,是志同道合的患難之交。滕子京被人誣陷濫用公使錢貶官岳州后,重修了江南名樓岳陽樓。新樓落成之際,滕子京派特使千里迢迢送信給范仲淹,懇請其為重修后的岳陽樓作記。此時降銜“給事中”知鄧州的范仲淹,已是肺病纏身的58歲老人,且剛遭受新政夭折的打擊,但他矢志不渝,仍“求民疾于一方,分國憂于千里”(范仲淹《鄧州謝上表》),孜孜民事,政平訟理,整修百花洲,與民同樂,建花洲書院,興學育人。當他接到滕子京的《求記書》和《洞庭秋晚圖》時,不由從心底升起一股對老友的懷念之情。回顧30多年的仕途,他與子京可謂患難之交。新政失敗,子京首當其沖被謫貶遠方,他的改新成果也付之東流。然而,范仲淹堅信自己的政治抱負,為勸慰老友,也為向世人宣示自己的政治主張,于鄧州的花洲書院揮動如椽大筆,一氣呵成了千古名篇《岳陽樓記》。花洲書院也因《岳陽樓記》,成為名揚天下的文化圣地。

花洲書院不僅是《岳陽樓記》的誕生地,還是張載名言萌發地。張載(1020-1077年),長安人。公元1040年范仲淹任陜西經略安撫使兼知延州時,18歲的張載專程到延安拜見范仲淹,請求跟隨范仲淹從軍為國立功。范仲淹見張載宜文非武,便勸張載說:“儒者自有名教,何事于兵?”遂教他研讀《中庸》,張載從此走上了研究學問的道路。范仲淹知鄧時,他從學于花洲書院,成為范仲淹易學方面的得意門生,后來成為理學關陜學派的宗師。范仲淹的“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”的胸懷和氣節,對張載影響巨大,張載一生無論居官從政還是著書講學,無不貫穿這種精神。張載影響后世的名言:“為天地立心,為生民立命,為往圣繼絕學,為天下開太平”,最早就萌發于花洲書院,得益于于范仲淹在花洲書院的教誨。

范仲淹第二子范純仁從小深受父親影響,后來官至宰相位過其父。鄧州花洲書院是他受啟蒙教育的地點之一。歷史上還有很多名人曾求學于花洲書院,如:官至御史中丞的狀元賈黯、官至門下侍郎的韓維等。近當代的語言文學家丁聲樹、文學家姚雪垠、著名作家二月河等,都是從花洲書院走出去的精英。

四、花洲書院鎮館之寶金絲楠木孔子雕像

為傳承國學文化、弘揚民族精神,樹雕藝術流派創始人李凌云先生無償為花洲書院捐增一尊金絲楠木孔子站像。這尊雕像在未成像之前是一棵高7米、寬3.2米、重20噸的金絲楠木樹干,樹齡在3千年以上,可謂世間稀珍。如何將這棵珍稀的材料雕刻出孔老夫子的顏容、展現出至圣先師的風范、體現出民族精神的恢宏之氣,是雕塑家的大難題。為了解決這個問題,李凌云先生又邀中國雕塑學會會長、清華大學雕塑系主任曾成鋼先生,一起認真揣摩研究這棵巨大的金絲楠木。他們根據材料的原來形狀,結合歷史上孔子像的多種圖樣,設計出創作樣稿。經創作團隊半年的創作實踐,完成了這件天人合一、驚世駭俗的孔子立像樹雕藝術作品。從衣袍的皺褶流蘇到書卷的妙用,從面相的肅然到胡須的逸動,無不精絕妙倫地體現了雕塑藝術家鬼斧神工的技藝[2]。這尊孔子雕像,不僅是一個神情端莊、心系天下、授業解惑、厲行教化的布衣學者形象,更是一尊煥發著思想精神和道德情操的民族形象。

為了與這尊巨大的金絲楠木孔子立像相匹配,他們又尋覓了四棵高3.8米、寬1.8米、重10余噸的金絲楠木樹材,分別雕塑了顏回、曾參、子思、孟子四賢樹雕像,分別立在孔子雕像的兩側,形成一個國學文化、民族精神與樹雕藝術相融合的文化藝術整體,彰顯出大成殿孔子塑像獨特的藝術地位。

金絲楠木孔子雕像的入駐,為實現“用藝術的載體引發人們深厚的興趣,從而學習國學文化、弘揚民族精神、培養思想道德,形成社會風范”的長遠目標提供了良好條件。