基于MIKE URBAN模型研究設計暴雨雨型對城市內澇的影響

童 旭,覃光華,2,王俊鴻,李品良,曹泠然

(1.四川大學水利水電學院,成都 610065;2.四川大學水力學與山區河流開發保護國家重點實驗室,成都 610065)

0 引 言

近年來我國城市內澇災害頻發,城市化與極端暴雨事件矛盾日益加深,城市水文學面臨巨大挑戰[1-3]。據住建部調研數據,2008-2010年全國有231個城市發生過不同程度的內澇,占調查城市的62%,其中有137個城市一年內澇次數超過3次,且表現出強烈的上升趨勢。內澇問題是城市化進程中城市水問題的凸出矛盾,已經成為影響城市健康可持續發展的重癥,亟待解決。

暴雨作為引發內澇的根本原因之一,除了雨強和雨量,其時程分配對城市內澇也有很大影響。設計暴雨是為防洪等工程設計擬定的、符合指定設計標準的、當地可能出現的暴雨,主要用于推求設計洪水。設計暴雨雨型就是設計暴雨的降雨過程(降雨強度隨時間的分配),即設計暴雨的時程分配[4]。岑國平等[5]經過模擬分析和比較,尋求一種較好地滿足城市排水設計要求的設計雨型。其中芝加哥法是對暴雨強度公式進行頻率的再分布,推求的設計暴雨雨型中任何歷時內的雨量等于設計雨量,計算的洪峰流量相當穩定,且使用方便,但缺點是雨峰處過于尖瘦。而P&C法把雨峰時段放在出現可能性最大的位置上,而雨峰時段在總雨量中的比例取各場降雨雨峰所占比例的平均值,其他各時段的位置和比例也用同樣的方法確定,其雨型更接近實際降雨過程,但對當地降雨過程資料的依賴性很強,必須有較多的資料,使用比芝加哥法麻煩。陳青等[6]基于排水防澇規劃,采用P&C法和芝加哥法推求短歷時暴雨雨型,發現兩者結果基本一致。P&C法和芝加哥法推求的雨型受歷時影響較小,計算的洪峰流量穩定,與頻率分析法的誤差比較小[7]。此外,住建部和中國氣象局2014年4月發布的《城市暴雨強度公式編制和設計暴雨雨型確定技術導則》暫推薦采用芝加哥法確定短歷時暴雨雨型。侯精明等[8]采用芝加哥雨型,結合暴雨強度公式加雨峰系數,計算得到不同重現期的設計暴雨,并通過數值模擬系統地對比分析陜西省西咸新區不同設計暴雨雨型條件下的城市雨洪過程,得出不同雨型與內澇災害的量化關系。因此,本文采用計算簡單且成熟可靠的芝加哥法,結合暴雨強度公式加雨峰系數,推求不同重現期下不同雨型的設計暴雨作為降雨徑流模型的輸入邊界。

城市內澇是水文循環中降雨徑流過程的具體表現,可以通過城市雨洪模型進行模擬。目前國外比較成熟的城市雨洪模型主要有SWMM、SOBEK、MIKE URBAN等[9]。國內對城市雨洪模型研究起步較晚,目前較為成熟的城市雨洪模型主要有雨水管道計算模型(SSCM)、城市雨水徑流模型(CSYJM)、平原城市水文過程模擬模型、城市分布式水文模型(SSFM),但國內的城市雨洪模型往往僅有核心程序,沒有市場化運作,缺乏良好的前處理、后處理程序,可視化、可操作性不強,基本僅限于模型開發者自己或團隊使用[10]。劉興坡等[11]評估了EPA SWMM和MIKE URBAN等流時線模型的建模效率與效果,發現MIKE URBAN可實現自動導入管網數據以及模型參數的批量輸入,模型結構與推理公式法類似,且在使用用戶自定義時間面積曲線的條件下模型效果較好。李品良等[12]應用MIKE URBAN模型模擬成都市某小區排水管網在不同降雨強度下承壓運行及管點溢流情況,并通過設置調蓄池和擴增管徑改善城市內澇。因此,本文采用MIKE URBAN模型,在不同重現期和雨型的設計暴雨條件下,模擬成都市中心城區某內澇積水頻發區域的排水管網溢流情況,系統分析設計暴雨雨型對城市排水管網溢流和內澇災害程度的影響,為城市防澇預報預警及排水管網設計規劃工作提供參考。

1 研究區與數據

1.1 研究區域概況

本文選取成都市中心城區某內澇積水頻發區域為研究區,總面積約為1.64 km2,下墊面情況較為復雜。研究區地處四川盆地腹部,屬長江水系岷江及沱江流域,多年平均降水量為871.0 mm,多集中在5-9月,水資源充沛。該區域夏季暴雨頻發,而管網設計標準過低,極易發生內澇災害,對研究設計暴雨雨型與內澇災害程度的關系具有一定的代表性。

1.2 數 據

1.2.1 降雨邊界

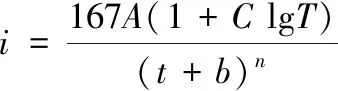

模型輸入的降雨邊界條件采用暴雨強度公式加雨峰系數的芝加哥雨型,推求設計暴雨過程線[13]:

(1)

(2)

(3)

式中:i為暴雨強度,mm/min;t為降雨歷時,min;T為重現期,a;A為雨力參數;C為雨力變動參數;n為暴雨衰減指數;b為降雨歷時修正參數,均為暴雨強度公式中的地方經驗參數;r為雨峰系數(無量綱),即峰現時間與暴雨歷時的比值,r∈(0,1)。

同時根據成都市水務局和成都市氣象局發布的成都市中心城區暴雨強度公式(修訂)的公告,得到修訂后的成都市中心城區的暴雨強度公式:

(4)

結合式(1)和(4)可以得到成都市中心城區不同重現期下暴雨強度公式中地方經驗參數A,n,b的值,再代入式(2)、(3)推求相應的設計暴雨雨型。

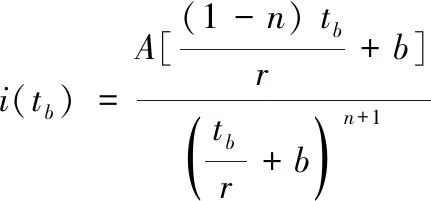

綜上,在6個不同的重現期(T=2,5,10,20,50,100 a)下,分別采用不同的雨峰系數(r=0.3,0.5,0.7),得到成都市中心城區暴雨歷時為120 min的18場芝加哥雨型設計暴雨。同時,計算得到重現期為2、5、10、20、50及100 a的設計暴雨,兩小時累計雨量分別為49.85、65.11、76.05、86.88、101.21和112.14 mm。

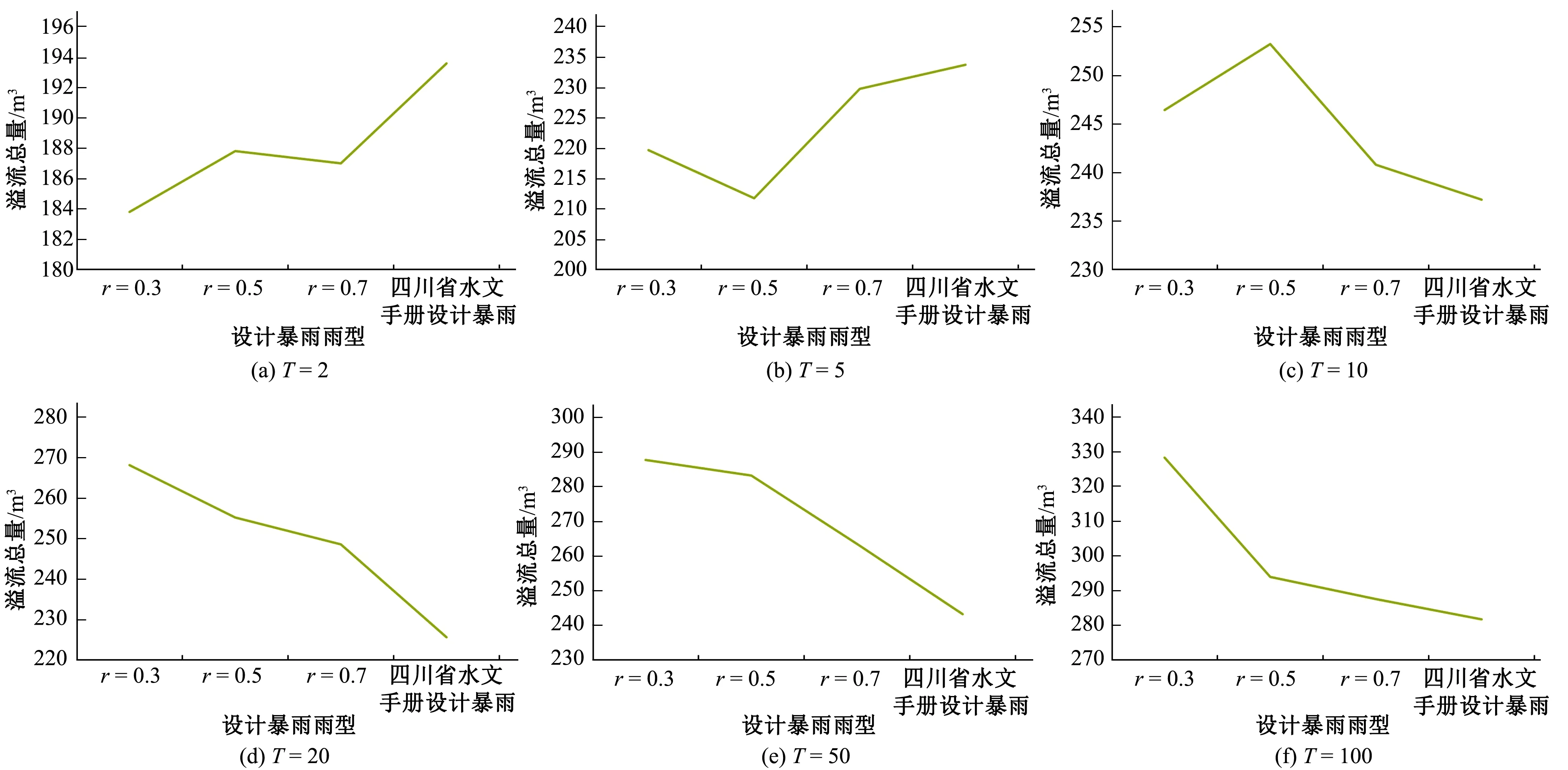

此外,參考四川省水文手冊中盆地腹部設計暴雨雨型逐時分配比值,計算6個重現期(T=2,5,10,20,50,100 a)下,暴雨歷時為120 min的6場設計暴雨,與上述的芝加哥雨型進行對比分析。共計24場設計暴雨過程見圖1。

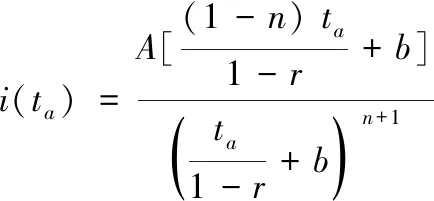

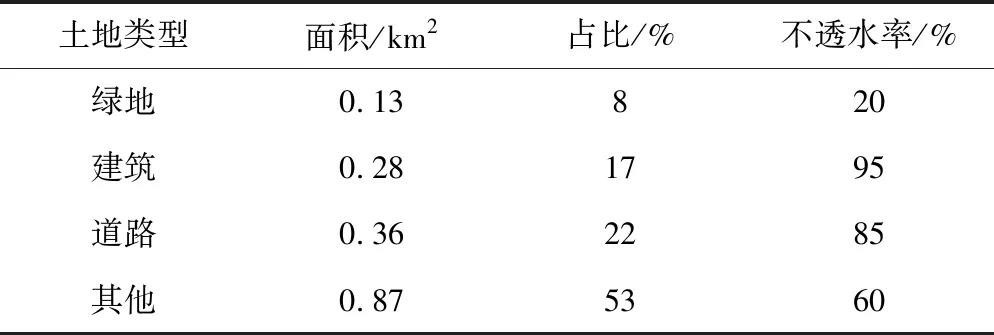

1.2.2 模型數據

在構建MIKE URBAN模型前,首先應對研究區地形、地貌、管網等數據資料進行前處理。其中地形數據選用精度為10 m的研究區域數字高程地形數據。研究區下墊面情況較為復雜,且無可直接利用的地面信息文件,因此筆者首先利用CAD軟件,結合研究區實際土地利用情況將下墊面信息概化,劃分出道路、建筑、綠地及其他4種土地利用類型,并參考前期工作經驗,再結合實測降雨資料和實際內澇情況率定相應的不透水率,詳見表1。研究區管網資料包括管道走向、管徑、雨水井地面高程及底高程等數據,通過ArcGIS軟件概化處理,形成shp文件,包含雨水井154個,排水口20個,管道154根,管道總長度為3 614.6 m,管道尺寸在DN400~DN800之間。研究區土地利用類型及管網布置圖見圖2。

圖1 設計暴雨過程Fig.1 The process of design storms

表1 概化后研究區下墊面情況Tab.1 The underlying surface condition of the study area after generalization

圖2 研究區土地利用類型及管網布置Fig.2 Land use types and pipe network in the study area

2 模型與方法

2.1 MIKE URBAN模型原理

MIKE URBAN模型對城市排水管網的模擬大致分為兩步:首先是降雨徑流模擬,在通過城市雨水井劃分相應集水區的基礎上,輸入降雨邊界條件,模擬降雨、產流、匯流等一系列城市地面匯流過程。模擬此過程的水文學模型主要有時間-面積曲線模型、非線性水庫模型、線性水庫模型、單位水文過程線模型。在實際計算中最常用的是時間-面積曲線模型,分為產流控制和匯流控制兩大模塊,產流控制需要確定的參數有不透水率、初損和后損(水文衰減系數),匯流控制需要確定的參數有時間-面積曲線類型和匯流時間(平均流速)。

然后是管網模擬,其輸入的邊界條件就是上一步降雨徑流模擬輸出的流量過程線。傳統的管網水力計算將管道水流假設為恒定流,采用推理公式法計算,其結果不能準確詮釋管道內實際的水流過程。而MIKE URBAN模型在管網水力計算中采用非恒定流計算,應用隱式有限差分法來求解一維自由水面流的圣維南方程組[15],模擬結果比較準確。

2.2 模型構建與參數設置

將經過前處理的研究區地形數據、下墊面用地類型數據、匯水區邊界和管網數據導入MIKE URBAN,通過Project Check Tool進行管網拓撲檢查。然后通過Catchment Delineation Wizard工具將整個排水區根據城市雨水井劃分成若干個集水區,并將每個集水區鏈接到相應的雨水井上,完成模型的初步構建,使每個集水區的凈雨最終匯流至其對應的雨水井,作為下一步管流模擬的上游邊界條件。

本次降雨徑流模擬采用時間-面積曲線模型,并參考前期工作經驗設置參數,再結合實測降雨資料和實際內澇情況調整,確定降雨初損取0.6 mm,水文衰減系數(反映流域產流后扣除蒸發、下滲等損失的衰減比例)取0.9,時間-面積曲線類型選取面積隨時間增加的正三角類型,地表匯流速度取0.3 m/s。模擬時段取2 h,步長取1 min。管網模擬中采用動力波方程計算,選擇輸出節點和管道計算結果。

2.3 模擬方法

為分析設計暴雨雨型對城市內澇的影響,探究雨型影響城市排水管網溢流的規律,本次模擬在構建的MIKE URBAN模型中設置24種情境,即上述24條設計暴雨過程,進行相應的降雨徑流模擬和管流模擬。然后在模型中加載相同重現期不同雨型的設計暴雨的管網節點溢流模擬結果,進行對比分析。

3 模擬結果與影響分析

當徑流匯入管網流量超過排水管網的過水能力時,管網中的水流會通過城市雨水井溢出地表,形成內澇。通過MIKE URBAN模型模擬,可以輸出排水管網溢流總量、節點水位及其過程線等模擬結果,據此可以定量分析研究區內澇情況。為揭示設計暴雨雨型對城市內澇的影響規律,本文重點對比分析排水管網溢流總量、易澇雨水井溢流時間變化和溢流影響空間分布變化情況。

3.1 溢流總量分析

統計上述24種情境的模擬結果中研究區排水管網溢流總量情況,見圖3。

圖3 研究區排水管網溢流總量統計Fig.3 Statistics on the total overflow of drainage pipe network in the study area

由圖3可知,當重現期大于20 a,設計暴雨雨峰位置越靠前,排水管網溢流總量越大,內澇積水越嚴重。當重現期小于20 a,設計暴雨雨峰系數對管網溢流總量的影響不顯著。當設計暴雨重現期小于10 a時,四川省水文手冊設計暴雨對管網溢流總量最不利。重現期小于10 a的暴雨發生頻率較高,對城市排水管網的危害較大,在排水規劃中應當重點考慮,因此在排水管網溢流總量影響方面,四川省水文手冊設計暴雨雨型比較合理。

3.2 易澇雨水井溢流的時間變化分析

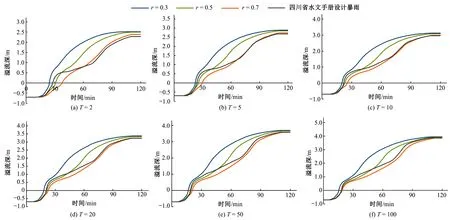

易澇雨水井是城市內澇積水的敏感點,是城市排水防澇工作的重點研究對象,因此本文選取研究區易發內澇積水的典型雨水井(Node 104),通過模型計算其不同情境下的溢流深過程線,見圖4。節點溢流深是雨水井水深超過其地面高程的部分,其值大于零將引發內澇積水,與內澇積水量和內澇災害程度成正相關關系。節點溢流深過程線可反映內澇積水的時間變化過程。

同一重現期下,雨峰位置越靠前,典型易澇雨水井越早開始溢流,且最大溢流深越大,內澇積水程度越嚴重。重現期越長,不同雨峰系數設計暴雨下的雨水井開始溢流時間越接近,最大溢流深差值越小,即設計暴雨雨型對易澇雨水井處溢流的影響程度越小。四川省水文手冊設計暴雨形成的節點溢流深過程線,前半程與雨峰系數為0.5的芝加哥雨型相似,后半程與雨峰系數為0.7的芝加哥雨型相似,比雨峰位置偏后的單峰雨型更不利。

3.3 管網溢流的空間分布變化分析

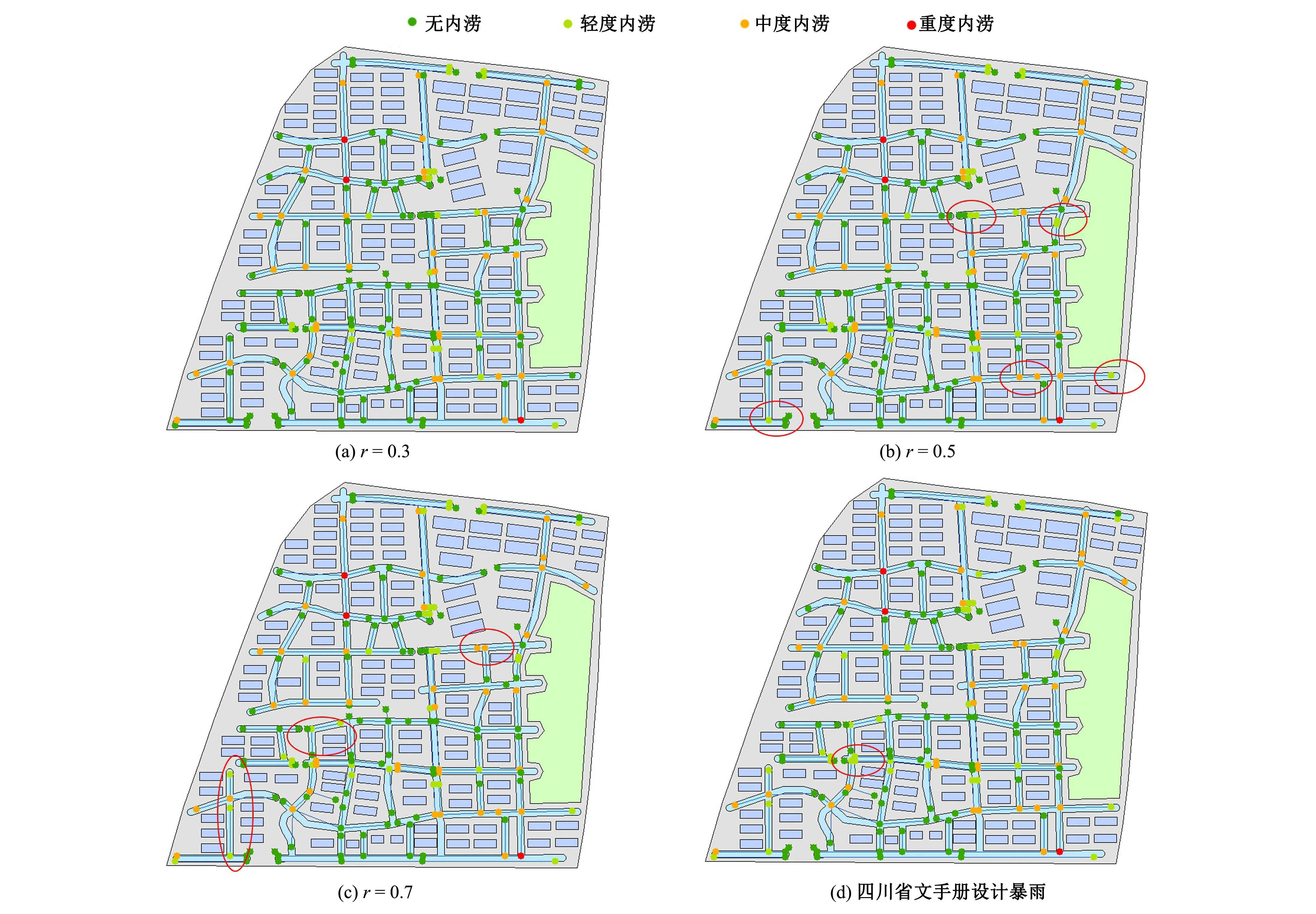

研究不同雨型條件下排水管網溢流的空間分布變化,首先應根據排水管網的節點溢流深劃分內澇災害等級。本次研究將所有雨水井(節點)根據內澇災害程度分為4種類型:

(1)無內澇點:節點溢流深小于零;

(2)輕度內澇點:節點溢流深為0~1 m;

(3)中度內澇點:節點溢流深為1~3 m;

(4)重度內澇點:節點溢流深大于3 m。

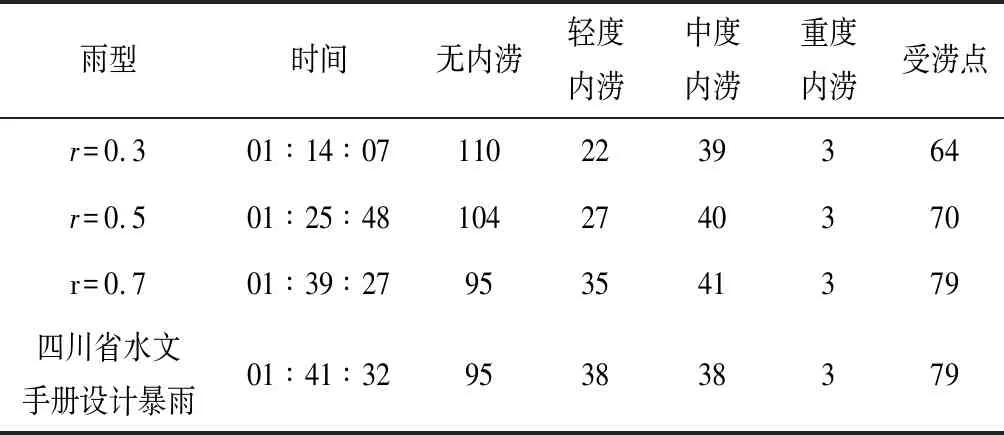

圖5為百年一遇的不同雨型的設計暴雨條件下,管網溢流的空間分布情況的對比。圖5中的時間是相應設計暴雨條件下,管網溢流(即內澇積水)空間分布達到最不利的時間點。不難看出,設計暴雨雨型對管網溢流和內澇積水的空間分布具有一定影響。雨峰位置靠前的設計暴雨,引發內澇災害最嚴重的時間點較早。結合表2中溢流點數量的統計情況,可以發現設計暴雨雨峰位置越靠后,在排水管網溢流范圍最大時溢流點數量越多,相應的內澇災害等級也越高,管網溢流和內澇積水影響的空間范圍越大。四川省水文手冊設計暴雨條件下的內澇積水空間分布與雨峰系數為0.7的芝加哥雨型設計暴雨相似,對排水管網溢流影響范圍較不利。

圖4 不同設計暴雨典型節點溢流深過程線Fig.4 The flow deep process of a typical node with different design storm

圖5 百年一遇不同雨型條件下管網溢流空間分布對比Fig.5 Comparison of overflowed point spatial distribution with different hundred-year storm pattern conditions

表2 百年一遇不同雨型條件下不同災害等級的溢流點統計Tab.2 The overflowed point statistics of different disaster grades with different hundred-year storm pattern conditions

4 結 語

(1)重現期大于20年,設計暴雨雨峰位置越靠前,排水管網溢流總量越大,內澇積水越嚴重。當重現期小于20 a,設計暴雨雨峰系數對管網溢流總量的影響不顯著。

(2)同一重現期下,設計暴雨雨峰位置越靠前,典型易澇雨水井越早開始溢流,且最大溢流深越大,內澇積水程度越嚴重。重現期越長,設計暴雨雨型對易澇雨水井溢流的影響程度越小。

(3)設計暴雨雨峰位置越靠后,在管網溢流空間分布最大時的溢流點數量越多,相應的內澇災害等級也越高,管網溢流和內澇積水影響的空間范圍越大。

(4)四川省水文手冊中成都市中心城區的設計暴雨雨型,在小于10 a一遇暴雨下的溢流總量和溢流影響范圍方面均符合最不利情況,雨型設計比較合理。

本研究可以為城市防澇預測及排水管網設計規劃提供參考,對豐富城市水文學理論發展具有有一定意義。MIKE URBAN模型具有廣泛的應用性,在資料允許的條件下,下一步研究可以考慮擴大研究區域范圍,增強結論的可靠性。本文未模擬排水管網節點溢流后產生的地表徑流,未分析管網排水口排水對受納水體的影響,因此未來對城市排水管網節點溢流后的地表二維漫流模擬方面還有待于進一步的研究。

□