皇甫川流域水沙變化趨勢及影響因素分析

萬曉丹,周曉嵐,趙麗霞,李曉婷,王少千,蘇軍歌

(1.黃河水利職業技術學院,河南 開封 475003;2.黃河水利委員會水文局,鄭州 450004)

0 引 言

20世紀50年代起,皇甫川流域采用傳統耕作法開始流域水土保持治理,但治理速度較慢,直到1979年底,治理面積僅有約200 km2[1]。1983年皇甫川流域被列為國家八大治理區之一,隨著淤地壩、梯田、退耕還林(草)等工程的建設,水土保持措施數量逐漸增多、種類繁雜多樣、治理速度加快[2],導致皇甫川流域下墊面劇烈變化,致使產水產沙量顯著減少,對水文資料一致性產生了一定影響。研究導致皇甫川流域水沙量減少的驅動因素,是科學進行流域水沙調控的基礎,對維持黃河健康具有重要意義。

1 流域概況

皇甫川流域[3]位于黃河中游河龍區間的上部,處在黃土高原風蝕和水蝕交錯地帶,多年平均輸沙模數為12 068 t/km2,是黃土高原地區水土流失最嚴重的區域之一,為黃河輸送了大量的粗泥沙。皇甫川流域地勢西北高,東南低,河流自西北向東南流經皇甫水文控制站,匯入黃河,流域面積3 175 km2。

2 研究方法

2.1 徑流-泥沙關系曲線

線性函數、冪函數、二次函數、對數函數等關系曲線是水文行業常用的關系模型,本文采用該方法分析皇甫川流域的水沙關系。

輸沙模數[4,5](SSY)和徑流深(h)的關系可以被表述為:

SSY=Ch

(1)

式中:C表示流域平均每單位徑流深的輸沙能力。

利用此回歸方程,能夠量化泥沙輸移過程。

2.2 突變點分析方法

累積距平法被廣泛用于判斷資料序列的變化趨勢,是水文界常用方法之一。通過資料序列的離散數據與資料序列的平均值進行比較,當離散數據大于序列平均值時,累積距平值增大,累積距平曲線呈現上升趨勢,反之曲線呈下降趨勢,根據斜率變化可以檢測出明顯的突變點,能夠判斷資料序列發生突變的時間[6]。本文采用累積距平法分析皇甫川流域年徑流量、年輸沙量序列突變點。

累積距平法[7,8]指對于時間序列Xi(X1,X2,…,Xn),長度為n,累積距平值Xt可由下式給出:

(2)

3 結果分析

3.1 趨勢性分析

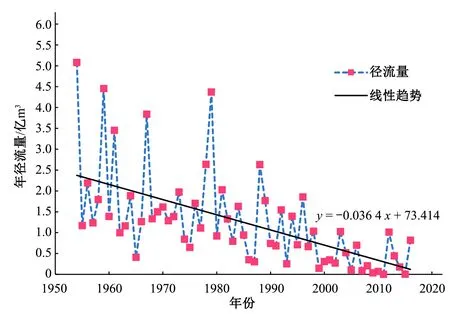

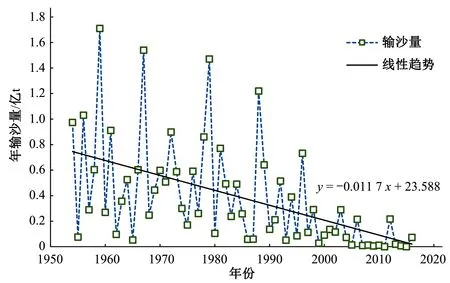

由圖1、圖2皇甫站年徑流量、年輸沙量線性趨勢檢驗得出,皇甫川流域在1954-2016年間年徑流量和年輸沙量均呈逐步減少的趨勢,多年平均徑流量為1.248 億m3,減少速率為-0.036 億m3/a;多年平均輸沙量為0.383 1 億t,減少速率為-0.012 億t/a,輸沙模數為12 068 t/km2;皇甫川流域年徑流量在1954、1979年達到峰值,年輸沙量在1959、1979年達到峰值,兩者均從1979年開始呈明顯下降趨勢。

圖1 皇甫站年徑流量趨勢圖Fig.1 Annual runoff trend map of Huangfu Station

圖2皇甫站年輸沙量趨勢圖Fig.2 Annual sediment trend map of Huangfu Station

3.2 階段性分析

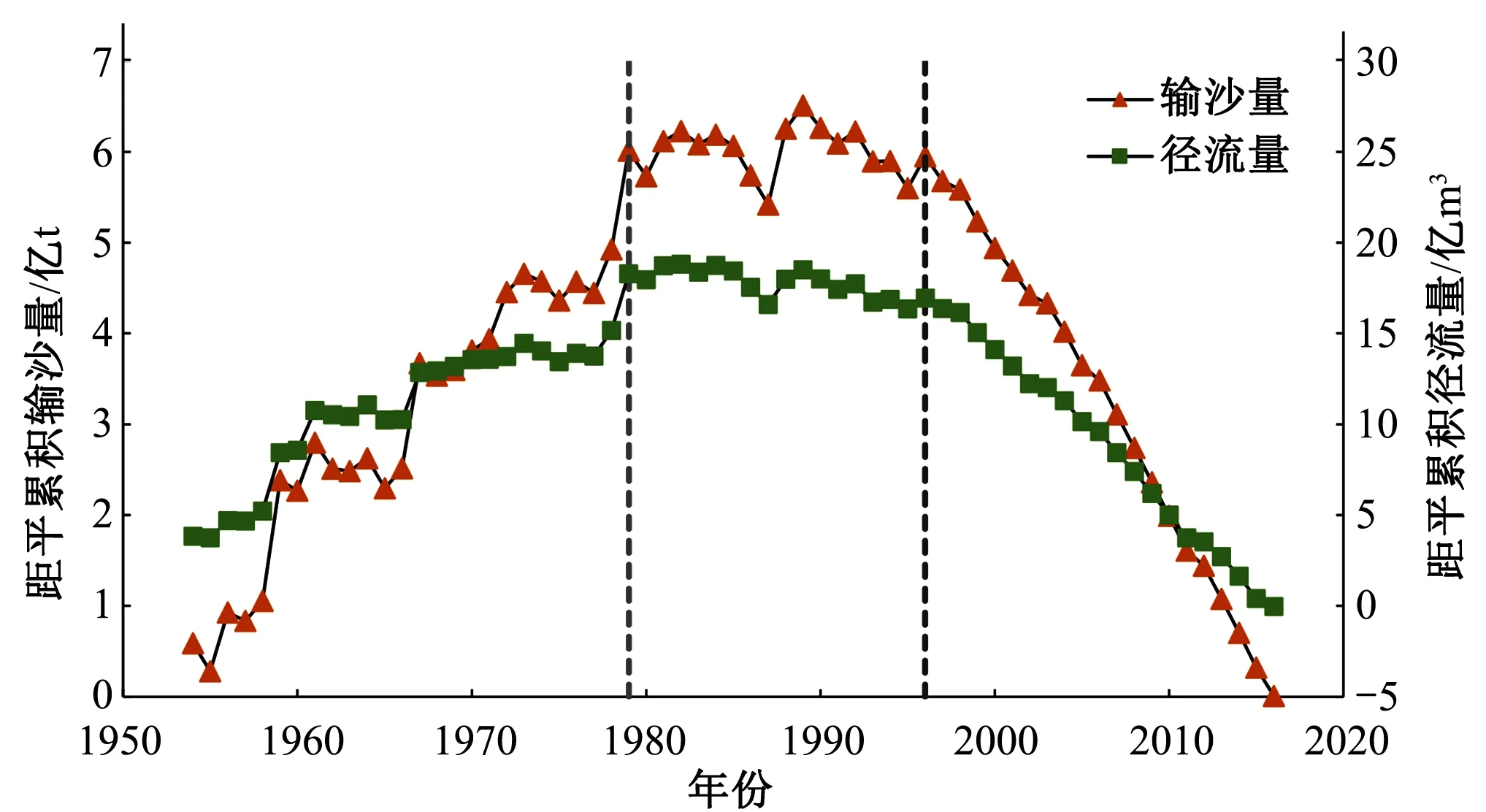

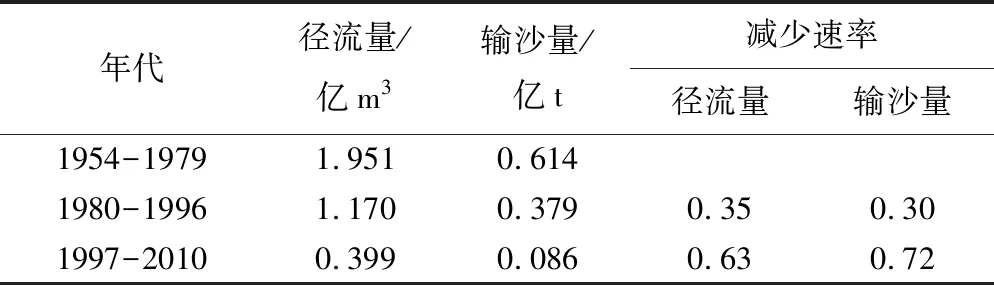

皇甫站年徑流量~年輸沙量累積距平曲線見圖3,由累積距平徑流量曲線的變化趨勢可以看出,在1954-1979年,累積距平徑流量曲線逐漸上升,說明皇甫川流域為相對豐水期;1980-1996年累積距平徑流量曲線相對平緩,為平水期;1997-2016年累積距平徑流量曲線逐漸下降,為相對枯水期;累積距平輸沙量曲線變化趨勢與累積距平徑流量曲線的變化趨勢一致,各階段的水沙統計量見表1。皇甫川流域1997-2010年間的平均徑流量為0.399 億m3,比1954-1979年平均值減少量為1.552 億m3,比1980-1996年平均值減少量為0.771 億m3,減少速率為0.63 億m3/a;皇甫川流域1954-1979年間的平均輸沙量值由0.361 4 億t,到1980-1996年降低為0.379 億t,至1997-2010年降低為0.086 億t,減少速率為0.72 億t/a。

圖3 皇甫站年徑流-輸沙量的累積距平檢驗Fig.3 Test of cumulative anomaly of annual runoff-sediment discharge at Huangfu Station

表1 皇甫川流域輸沙的年代變化Tab.1 Age variation of sediment transport in Huangfuchuan Basin

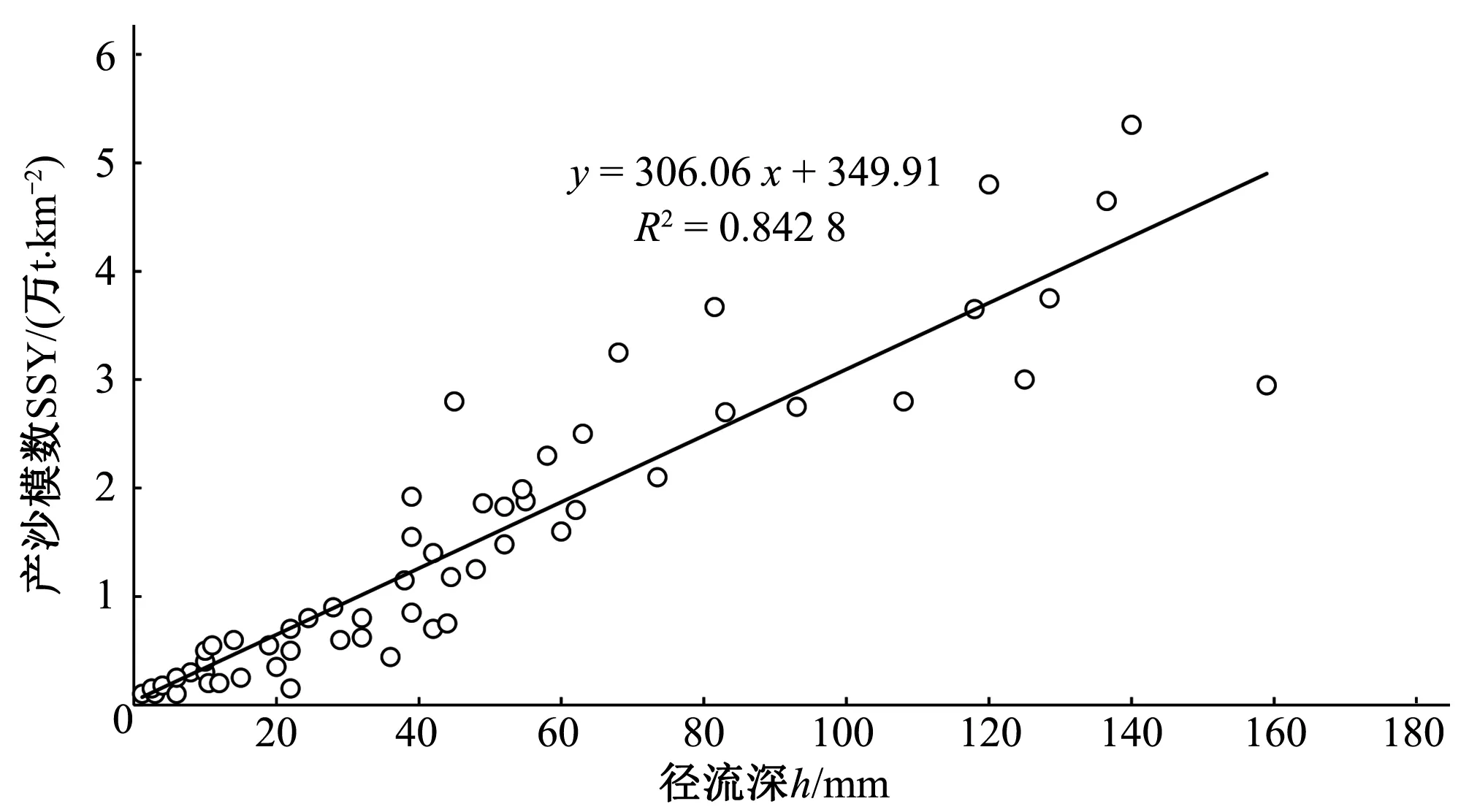

3.3 流域水沙關系

作為典型的內陸河流,皇甫川流域內徑流和泥沙年內分布不均,主要集中在汛期(5-10月份),該時期徑流量和輸沙量占年水沙總量的70%~90%。按照公式(1)計算皇甫川流域年徑流深及輸沙模數值,并繪制相關關系曲線見圖4,皇甫川流域年徑流深與輸沙模數的關系表達式為:y=306.06x+349.91,線性決定系數為0.842 8,由此判定,皇甫川流域徑流深與輸沙模數存在較好的線性關系。

圖4 皇甫川流域1954-2016年徑流深與輸沙模數關系圖Fig.4 Relationship between runoff depth and sediment transport modulus in Huangfuchuan Basin from 1954 to 2016

3.4 氣候和人類活動對皇甫川流域水沙變化的影響

流域范圍內的環境變化是導致皇甫川流域水沙量減少的根本原因,其中環境變化具體體現在氣候降雨量變化和人類活動對流域下墊面的改變。

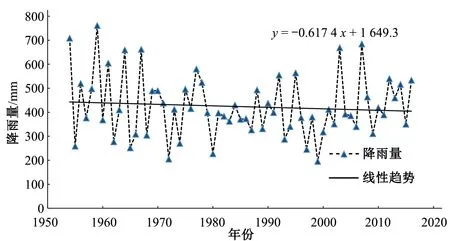

3.4.1 降雨

根據皇甫川流域1954-2016年降水量資料計算得,多年平均降水量為424 mm。從圖5可以看出,皇甫川流域年降水量呈不顯著減少趨勢,年降雨量圍繞均值424 mm上下變動。經判定,降雨量系列的減少會導致皇甫川流域水沙量相應減少,但不是主導因素。

圖5 皇甫站年降雨量趨勢圖Fig.5Annual rainfall trend map of Huangfu Station

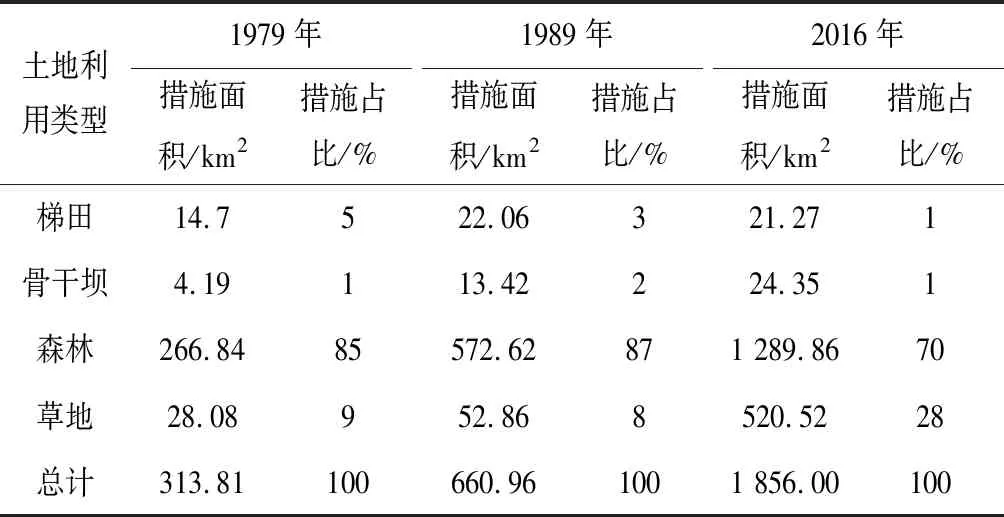

3.4.2 土地利用類型

皇甫川流域內人類活動中水土保持措施的土地利用、覆被類型、修建壩庫工程和流域取耗水量,是影響流域水沙時空變化的主要因素。土地利用、植被覆蓋直接影響水文循環過程,隨著森林和草地面積的增加,植被截流量增大,土壤持水能力和入滲率增強,致使流域產流產沙量減少;壩庫工程通過直接攔蓄上游的徑流泥沙改變流域徑流泥沙的輸移過程。

由表2皇甫川流域水土保持措施治理面積統計表知,截至2016年底,皇甫川流域水土保持治理面積達到1 856 km2,占流域總面積的58%,治理面積較1979年底增加了約6倍[9]。1989年底到2016年底,在封山育林和退耕還林草政策的扶植下,森林和草地面積占水土保持治理總面積的比例高達98%,大大提高了皇甫川流域植被截流量和土壤持水能力,使流域徑流量和輸沙量顯著減少。

表2 皇甫川流域水土保持措施治理面積統計表Tab.2 Statistical table of area of soil and water conservation measures in Huangfuchuan Basin

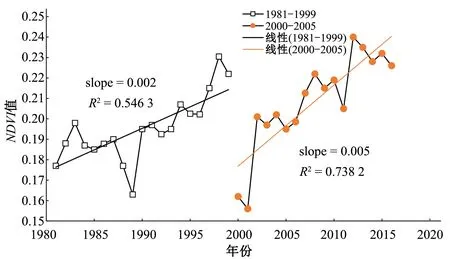

3.4.3 植被覆蓋度

在不同類型的土地上,植被對防止水土流失具有重要的作用。植被覆蓋作為土壤團聚體的保護層,能夠有效阻止其免遭降雨的影響,減弱雨滴對泥沙的侵蝕,避免土壤粒徑間較大孔隙被堵塞,防止地表結皮的形成,通過減少地表徑流達到減弱水土流失的目的[10,11]。植被覆蓋度是影響土壤侵蝕的一個重要因素,同時也是評價水土流失的一個重要指標[12]。NDVI指數(歸一化植被指數)被廣泛用來表示地表植被覆蓋度時空變異性的指標,NDVI指數越大,說明流域植被覆蓋度越高。本文采用1981-2016年歸一化植被指數NDVI的線性變化趨勢,分析皇甫川流域下墊面的植被變化情況,見圖6。

圖6 皇甫川流域1981-2016年NDVI線性變化趨勢Fig.6 Linear Change Trend of NDVI in Huangfuchuan Basin from 1981 to 2016

以1999年為時間分隔點,由圖6可以看出,在實施大規模退耕還林草治理措施以后,皇甫川流域地表植被覆蓋情況有顯著改觀。1981-1999年皇甫川流域NDVI值有所增長,但增長速率較慢,年增長速率為0.002 /a,2000-2016年間增長速率為0.005 /a,是前一階段的2.5倍。植被覆蓋度的增加,致使皇甫川流域徑流量和輸沙量顯著減少。

3.4.4 水土保持工程措施

淤地壩是以攔泥淤地為目的而修建的壩工建筑物,一般都修建在溝道或河道較窄處,具有防治水土流失、滯洪、攔泥等作用。皇甫川流域水土保持工程措施主要有梯田和淤地壩兩種,它們對徑流的影響主要是通過骨干壩削減洪峰和壩庫蓄水,直接影響流域徑流量和輸沙量的變化趨勢。經統計,截止2015年底皇甫川流域內共建設淤積壩886座,其中骨干壩507座,總庫容4.93 億m3,已淤庫容3.52 億m3,剩余庫容比為32.41%。從建壩時間上看,皇甫川流域淤地壩建設數量逐步增加,其中1970年后修建的淤地壩數量約占90%,控制了整個流域的70%。經分析,不同年代淤地壩剩余庫容比例在15.0%~91.8%之間,剩余庫容比例也穩步增加,2000年后剩余庫容比例達到了各年代最高值,說明退耕還林草政策實施以后,流域坡面侵蝕產沙減少,淤地壩可淤積泥沙也相應逐漸減少,逐漸趨于穩定值。

3.4.5 引 水

改革開放以來,隨著經濟的高速發展和農業灌溉取水量的增加,使得地表水和地下水開采量增大。根據1998-2016年“黃河水資源公報”中黃河中游水資源情況,計算得皇甫川流域多年平均取水量和耗水量均呈上升趨勢,年增長率達到1.82 億m3/a,各耗水量中,農業灌溉的耗水量最大,工業、林牧漁畜、城鎮、居民生活及生態環境耗水次之。由此說明,皇甫川流域各種形式的耗水是流域徑流量減少的又一因素,引水量的增加導致河道輸沙能力降低,從而使河道水流搬運至下游的泥沙量減少。

綜合上述分析皇甫川流域降雨和人類活動對減水、減沙影響分析,導致皇甫川流域年徑流量和輸沙量顯著減少的原因是由于人類活動采取的水土保持措施的實施致使皇甫川流域下墊面變化導致的。

4 結 語

(1)皇甫川流域1954-2016年徑流量和年輸沙量序列呈顯著減少趨勢,水沙序列的突變年份為1979年和1996年,水土保持治理工程的建設和降雨變化是導致皇甫川流域水沙量減少的重要因素。

(2)皇甫川流域年徑流深與輸沙模數的關系式為:y=306.06x+349.91,線性決定系數為0.842 8,皇甫川流域徑流深與輸沙模數存在較好的線性關系。

(3)皇甫川流域年降水量資料序列呈不顯著下降趨勢,對皇甫川流域水沙量減少影響較小;皇甫川流域地表植被類型、覆蓋度在水土保持治理措施工程實施前后發生了顯著變化,流域NDVI指數逐年增高,在2000-2016年間NDVI的增長速率為0.005 /a,是1981-1999年變化速率的2.5倍。隨著淤積壩等水土保持工程措施的修建,致使皇甫川流域泥沙量顯著減小,引水量的增加又大大削減了流域徑流量。因此,人類活動采取的水土保持治理措施是導致皇甫川流域水沙量減少的主導因素。

□