探討25-羥維生素D濃度與早期類風濕性關節炎的相關性

盧勤燕 魏建波 吳傳聰

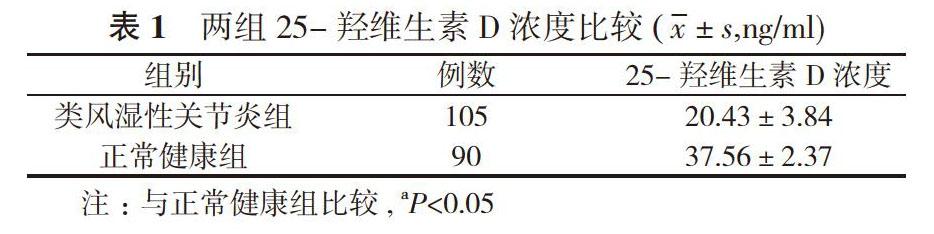

【摘要】 目的 探討分析早期類風濕性關節炎(RA)與25-羥維生素D濃度的相關性。方法 選取2018年3月~2019年3月本院收治的105例早期類風濕性關節炎患者為類風濕性關節炎組, 另選同期90例正常健康者為正常健康組。檢測兩組25-羥維生素D濃度。比較兩組25-羥維生素D濃度;類風濕性關節炎組不同25-羥維生素D濃度患者關節腫脹數、關節壓痛數、28個關節疾病活動度評分(DAS28)情況及其相關性;類風濕性關節炎組不同X線分期患者25-羥維生素D濃度。結果 正常健康組25-羥

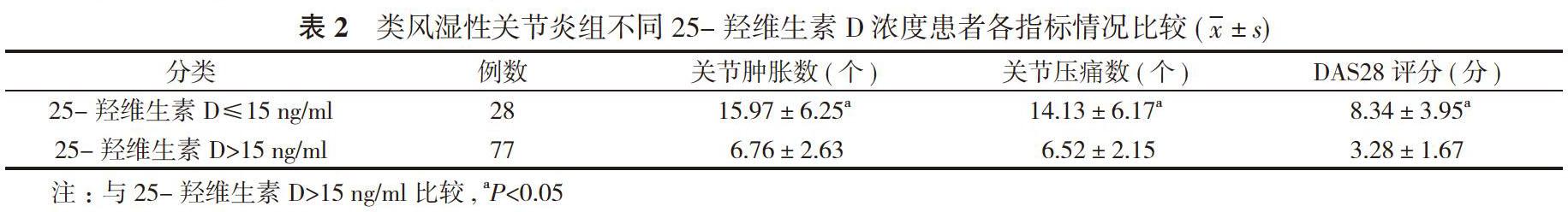

維生素D濃度明顯高于類風濕性關節炎組, 差異有統計學意義(P<0.05)。類風濕性關節炎組25-羥維生素D>15 ng/ml患者關節腫脹數、關節壓痛數、DAS28評分明顯高于25-羥維生素D≤15 ng/ml,

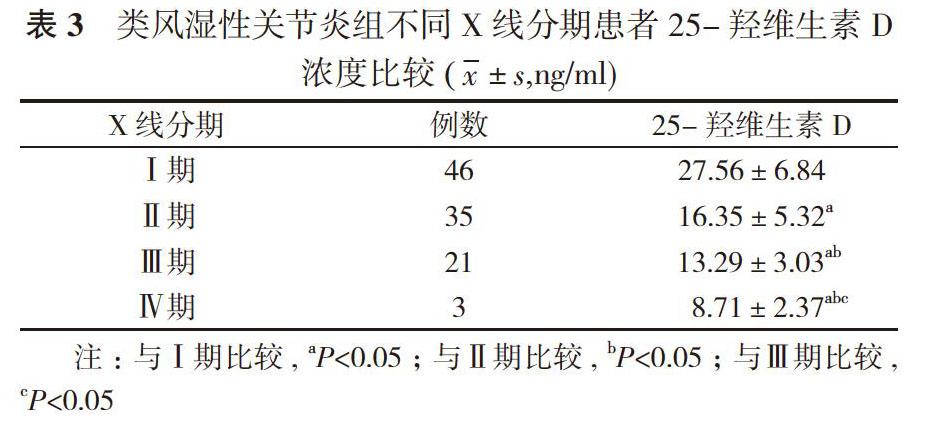

差異有統計學意義(P<0.05)。類風濕性關節炎患者25-羥維生素D濃度與關節腫脹數、關節壓痛數、DAS28呈負相關(r=-0.269、-0.276、-0.429, P<0.05)。類風濕性關節炎組患者Ⅰ期25-羥維生素D濃度為(27.56±6.84)ng/ml, Ⅱ期為(16.35±5.32)ng/ml, Ⅲ期為(13.29±4.03)ng/ml, Ⅳ期為(8.71±2.37)ng/ml。類風濕性關節炎組X線Ⅰ期患者25-羥維生素D濃度明顯高于Ⅱ期、Ⅱ期高于Ⅲ期、Ⅲ期高于Ⅳ期, 差異均有統計學意義(P<0.05)。結論 早期類風濕性關節炎患者的關節損害度與25-羥維生素D濃度具有密切關聯, 為早期類風濕性關節炎的診斷與治療提供臨床參考依據, 具有較高的診斷價值。

【關鍵詞】 早期類風濕性關節炎;25-羥維生素D;相關性

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2019.33.067

類風濕性關節炎(rheumatoid arthritis, RA)是一種十分常見、可以發生于任何年齡且致殘率較高的慢性全身性自身免疫疾病, 慢性滑膜炎為其臨床主要特征。該病好發于40~60歲人群, 女性發病率高于男性2~3倍[1]。目前臨床尚不完全清楚類風濕性關節炎的發病原因, 因此, 以減輕其炎癥為治療目的, 控制病情發展及減少關節發生不可逆的損害, 保持肌肉功能與關節的完整性[2]。經研究證實, 類風濕性關節炎的發生與其炎癥加重均與維生素D減少有關, 人體對鈣、磷元素的吸收代謝和免疫系統均需要維生素D參加[3]。當人體缺乏鈣、磷元素時, 可使骨鹽被溶解, 發生骨質疏松等。晚期或重癥類風濕性關節炎患者可因感染引起肺、心或腎等疾病或消化道出血, 對患者的生命造成威脅[4]。本研究分析早期類風濕性關節炎與25-羥維生素D濃度的相關聯系, 為類風濕性關節炎相關疾病提供診斷與治療的參考依據, 現報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選取2018年3月~2019年3月本院收治的105例早期類風濕性關節炎患者作為類風濕性關節炎組, 患者均符合美國風濕病協會在1987年修訂的關于類風濕性關節炎診斷標準。排除標準:①使用過治療關節炎的相關藥物患者或患有甲狀旁腺功能障礙患者;②需長期服用激素患者;③惡性腫瘤患者;④糖尿病、感染、其他自身免疫性疾病及高血壓疾病等患者。其中女27例, 男78例;年齡17~74歲, 平均年齡(41.25±10.97)歲;病程3個月~2年;關節炎病情以雙手X線片分為Ⅰ~Ⅳ期。另選同期90例正常健康者作為正常健康組, 女49例, 男41例;年齡19~73歲, 平均年齡(42.86±11.24)歲。兩組性別、年齡等一般資料比較, 差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1. 2 方法 檢測兩組25-羥維生素D濃度, 采用雙抗體夾心酶聯免疫吸附試驗并嚴格按照說明書步驟, 患者于清晨保持空腹狀態, 抽取其靜脈血2 ml, 置于枸櫞酸鈉抗凝管內, 在低溫-20℃進行保存, 2 d內完成對25-羥維生素D濃度的檢測。

1. 3 觀察指標 比較兩組25-羥維生素D濃度;類風濕性關節炎組不同25-羥維生素D濃度患者關節腫脹數、關節壓痛數、DAS28評分情況及其相關性;類風濕性關節炎組不同X線分期患者25-羥維生素D濃度。

1. 4 統計學方法 采用SPSS19.0統計學軟件對數據進行統計分析。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗;相關性檢驗采用Pearson分析。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

2. 1 兩組25-羥維生素D濃度比較 類風濕性關節炎組25-羥維生素D濃度明顯低于正常健康組, 差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2. 2 類風濕性關節炎組不同25-羥維生素D濃度患者各指標情況比較 25-羥維生素D≤15 ng/ml患者關節腫脹數、關節壓痛數、DAS28評分均明顯高于25-羥維生素

D>15 ng/ml患者, 差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。類風濕性關節炎患者25-羥維生素D濃度與關節腫脹數、關節壓痛數、DAS28評分呈負相關(r=-0.269、-0.276、-0.429, P<0.05)。

2. 3 類風濕性關節炎組不同X線分期患者25-羥維生素D濃度比較 類風濕性關節炎組X線Ⅰ期患者25-羥維生素D濃度明顯高于Ⅱ期、Ⅱ期高于Ⅲ期、Ⅲ期高于Ⅳ期, 差異均有統計學意義(P<0.05)。見表3。

3 討論

類風濕性關節炎是一種十分常見且女性發病率高于男性的慢性系統性疾病, 慢性滑膜炎為其臨床主要特征[5]。抗體出現高滴度狀態、持續腫脹關節及發生病變的神經等原因都可以影響類風濕性關節炎的病情發展與預后。經X線片可將類風濕性關節炎分為4期, Ⅰ期出現骨質疏松或沒有破壞性改變的骨質;Ⅱ期出現骨質疏松, 還可能出現萎縮的與關節相鄰的肌肉、有活動受限的關節及被輕度破壞的軟骨等;Ⅲ期為畸形的關節及被破壞的軟骨或骨伴骨質疏松出現;Ⅳ期為骨性強直或纖維性關節, 同時具有其他3期的癥狀[6-8]。

維生素D是一種可以使胸腺基質中的樹突狀細胞分化受抑制的類固醇類衍生物對機體的免疫系統及某些元素的代謝發揮作用。其主要存在方式為25-羥維生素D, 也是機體維生素D含量檢測的臨床常見標準[9, 10]。本次研究結果顯示, 類風濕性關節炎組25-羥維生素D濃度明顯低于正常健康組, 差異有統計學意義(P<0.05)。25-羥維生素D≤15 ng/ml患者關節腫脹數、關節壓痛數、DAS28評分明顯多于25-羥維生素D>15 ng/ml患者, 差異有統計學意義(P<0.05)。類風濕性關節炎患者25-羥維生素D濃度與關節腫脹數、關節壓痛數、DAS28評分呈負相關(r=-0.269、-0.276、-0.429, P<0.05)。類風濕性關節炎組X線Ⅰ期患者25-羥維生素D濃度明顯高于Ⅱ期、Ⅱ期高于Ⅲ期、Ⅲ期高于Ⅳ期, 差異有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述, 早期類風濕性關節炎患者的關節損害度與25-羥維生素D濃度具有密切關聯, 為早期類風濕性關節炎的診斷與治療提供臨床參考依據, 具有較高的診斷價值。

參考文獻

[1] 黃穎, 匡萍, 李蓉, 等. 類風濕關節炎患者25羥基維生素D水平及臨床常用炎性指標相關性分析. 風濕病與關節炎, 2016, 5(6):5-7.

[2] 楊孝兵, 孫穎慧, 蔣峰. 維生素 D 與類風濕關節炎疾病活動度的關系分析. 浙江醫學, 2017, 39(15):1284-1286.

[3] 呂成銀, 張繆佳, 談文峰. 類風濕關節炎患者外周血維生素D 及其受體的表達及臨床意義. 江蘇醫藥, 2016, 42(11):1231-1234.

[4] 王茂峰, 陳德寶, 樓永剛, 等. 25-羥維生素D水平與早期類風濕性關節炎的相關性研究. 檢驗醫學與臨床, 2010, 7(11):

1076-1077.

[5] 潘冠和, 馬勝, 廖雁玲, 等. 25-羥維生素D水平變化與類風濕性關節炎相關性研究. 吉林醫學, 2018, 39(1):89-91.

[6] 吳茜, 孫英煥. 25-羥維生素D3、D-二聚體與類風濕性關節炎疾病活動的相關性研究. 中國實驗診斷學, 2017, 21(5):825-828.

[7] 楊孝兵, 孫穎慧, 邵豐, 等. 血清25-羥-維生素D與類風濕關節炎相關性研究. 浙江中西醫結合雜志, 2017, 27(11):957-960.

[8] 許彩青, 周雪飛. 類風濕關節炎患者血清中25-羥維生素D檢測的臨床意義. 現代實用醫學, 2015, 27(8):995-996.

[9] 何忠斌, 朱海波. 類風濕性關節炎血清25-羥維生素D水平變化及意義. 國際檢驗醫學雜志, 2015, 36(15):2224-2225.

[10] 廖華, 潘麗麗, 高娜, 等. 類風濕關節炎患者血清25-羥維生素D水平和臨床意義分析. 中國醫藥, 2015, 10(10):1480-1484.

[收稿日期:2019-07-09]