2015~2018年我院藥品不良反應報告分析

陶于鳳

【摘 要】 目的:探討2015年至2018年本院藥品不良反應發生情況。方法:2015年1月至2018年12月,本院共108例患者發生藥品不良反應,對其臨床資料進行回顧性分析,包括患者臨床用藥狀況、發生不良反應的原因及導致患者出現不良反應的主要藥物種類。結果:導致108例患者出現不良反應的藥物種類中抗菌類藥物為71例,占65.74%,心腦血管藥物為7例,占6.48%,酸堿平衡藥物為7例,占6.48%,其他藥物為23例,占21.30%,抗菌類藥物導致的不良反應發生率最高,明顯高于其他藥物(P<0.05)。結論:藥品不良反應的發生與多種因素和藥物均相關,應加強對藥品使用的監測,并通過相關措施的實施提高合理用藥的水平,降低不良反應的發生,從而為患者臨床治療提供安全、有效的保障。

【關鍵詞】 藥品;不良反應;用藥途徑

藥品不良反應(Adverse Drug Reaction,ADR)是指合格藥品在正常用法用量下出現的與用藥目的無關的有害反應,影響患者臨床治療及預后,對于出現藥品不良反應的患者,不但有可能加重患者病情,延長患者住院時間,甚至可能危及患者生命。因此,減少藥品不良反應、提高用藥安全性對于患者臨床治療具有重要意義[1]。目前,隨著人們對健康生活水平的追求,用藥安全性已經成為人們廣泛關注的問題。為了實際了解本院藥品不良反應的具體情況及導致因素,現就我院2015年1月至2018年12月108例患者發生的藥品不良反應情況進行分析,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

2015年1月至2018年12月,本院共108例患者發生藥品不良反應,對其臨床資料進行回顧性分析,108例患者中男性患者64例,女性患者44例,患者年齡為21~76歲,平均年齡(48.5±5.9)歲。

1.2 方法

回顧性分析患者的臨床資料,包括患者臨床用藥狀況,發生不良反應的原因及導致患者出現不良反應主要藥物種類。

1.3 統計學方法

采用SPSS 21.0對數據進行記錄與統計,采用(n,%)表示計數資料,用(±s)表示計量資料,檢驗方法分別用卡方檢驗與t檢驗,P<0.05表示兩組間的數據對比差異有統計學意義。

2 結果

2.1 臨床用藥狀況

108例發生不良反應的患者中,采用單純藥物治療為32例,占29.63%,采用聯合藥物治療為76例,占70.37%,采用聯合藥物治療的比例明顯高于單純藥物治療(P<0.05)。

2.2 不良反應發生原因分析

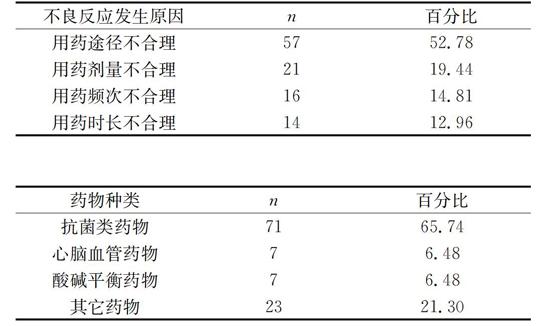

108例患者中,有57例用藥途徑不合理,占52.78%;21例用藥劑量不合理,占19.44%;16例用藥頻次不合理,占14.81%;14例用藥時長不合理,占12.96%,用藥途徑不合理發生率最高,明顯高于其他原因(P<0.05)。具體見表1。

2.3 導致患者出現不良反應主要藥物種類

導致108例患者出現不良反應的藥物種類中抗菌類藥物為71例,占65.74%;心腦血管藥物為7例,占6.48%;酸堿平衡藥物為7例,占6.48%;其他藥物為23例,占21.30%;抗菌類藥物導致的不良反應發生率最高,明顯高于其他藥物(P<0.05)。見表2。

3 討論

藥品具有雙重性,是一把雙刃劍,在臨床發揮治療效果的同時,也可能帶來不良反應。發生不良反應的因素眾多,而隨著臨床新藥的不斷開發、利用及聯合用藥的普遍性[23],及時收集患者機體方面信息、疾病信息、藥物信息,加強合理用藥監測,發現不良反應發生潛在風險并及時阻止,就顯得尤為重要。

本文對本院2015年1月至2018年12月108例患者發生的藥品不良反應情況進行回顧性分析,結果為:1)聯合用藥發生的不良反應明顯高于單獨用藥,這是因為聯合用藥時受到藥物使用指征不明確或者患者個人體質不同等因素的影響,增加了藥物的相互作用,導致患者出現不良反應;2)不良反應發生的原因中,57例用藥途徑不合理,21例用藥劑量不合理,16例用藥頻次不合理,14例用藥時長不合理,用藥途徑不合理發生率最高,明顯高于其他原因(P<0.05),其中用藥途徑包括靜脈滴注、口服、皮下注射、肌肉注射等,給藥途徑不合理時,如靜脈給藥由于藥物會直接進入人體血液循環,除了藥物本身原因外,還有防腐劑、緩沖劑及其他添加劑等原因,此外濃度過高、滴注速度過快等均可引發不良反應;3)導致患者出現不良反應的藥物種類中,抗菌類藥物的發生率明顯高于其他藥物(P<0.05),抗菌藥物一般是指具有殺菌或抑菌活性的藥物,包括各種抗生素、磺胺類、咪唑類、硝基咪唑類、喹諾酮類等化學合成藥物。抗菌藥物由細菌、放線菌、真菌等微生物經培養而得到的某些產物,或用化學半合成法制造的相同或類似的物質,也可化學全合成。該類在實際臨床用藥中,藥效快、用藥安全性較高、藥效維持時間長,在臨床治療中比較受患者歡迎,但由于無指征使用抗菌藥物、術后預防抗生素用藥時間過長等均增加了不良反應發生的風險[4]。針對發生的不良反應,應從以下方面進行改善:1)聯合用藥時應對藥物的使用指征進行明確,并結合患者的機體情況進行調整,針對出現的新藥,積極進行相關知識培訓,提高對藥物的熟悉和了解;2)嚴格遵循“能口服就不肌注,能肌注就不靜滴”的用藥原則,并且對于藥物的劑量和療程應嚴格掌握,并控制藥物的輸液速度,掌握正確的靜脈配置方法,加強對患者的用藥監護;3)嚴格遵循《抗菌藥物臨床應用指導原則》,對于抗菌類藥物的用藥指征務必做到熟練掌握,并根據藥敏結果合理選擇,規范用藥療程,可采用用藥前干預與干預后點評相結合的方式進行臨床經驗總結。

綜上所述,藥品不良反應的發生與多種因素和藥物均相關,應加強對藥品使用的監測,并通過相關措施的實施提高合理用藥的水平,降低不良反應的發生,從而為患者臨床治療提供安全、有效的保障。

參考文獻

[1] 梁冰,張建偉,張榮厚.2015~2016年某醫院316例藥品不良反應報告分析[J].實用醫藥雜志,2017,34(09):811814.

[2] 荀國芳.我院2014~2016年的藥物不良反應報告分析[J].臨床合理用藥雜志,2018,(04):120121.

[3] 何澤然,楊超,楊冬梅.2014~2015年我院150例藥品不良反應報告分析[J].云南醫藥,2016,(05):562563.

[4] 李璇,劉紅建,曠南岳.2012~2016年某三甲醫院807例藥品不良反應報告分析[J].安徽醫藥,2018,22(02):385388.