人力資本對湖北省農業經濟增長影響研究

董奮義 李夢婷

摘要?農業是我國的基礎性產業,核算農業資本與全要素生產率對理清農業生產情況、正確認識農業經濟發展至關重要。分別基于改進的永續盤存法和教育指標法對湖北省1990—2016年的農業物質資本和人力資本存量進行核算,并在此基礎上利用C-D生產函數對農業全要素生產率以及技術進步率進行測算,比較了人力資本對全要素生產率測算產生的誤差影響,分析了湖北省農業發展現狀。結果表明:1990—2016年湖北省農業經濟存在一定程度的資本深化現象,農業TFP整體呈增長態勢,應充分重視人力資本和技術進步對經濟增長的促進作用,提高產出效率,加強農業現代化建設,早日完成經濟增長模式由“粗放型”向“集約型”的轉變。

關鍵詞?全要素生產率;技術進步率;人力資本;可變折舊;農業經濟增長

中圖分類號?S-9;F?064.1文獻標識碼?A

文章編號?0517-6611(2019)23-0240-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2019.23.069

開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

Research on the Influence of Human Capital on Agricultural Economic Growth in Hubei Province

DONG Fen?yi,LI Meng?ting?(College of Information and Management Sciences,Henan Agricultural University,Zhengzhou,Henan 450046)

Abstract?Agriculture is Chinas basic industry. Accounting for agricultural capital and total factor productivity is very important to clarify the situation of agricultural production and correctly understand the development of agricultural economy. Based on the improved perpetual inventory method and the education index method,we calculated the agricultural material capital and human capital stock of Hubei Province from 1990 to 2016, and on this basis, using the C-D production function to measure the total factor productivity and technological progress of agriculture. And then,we compared the error effects of human capital on total factor productivity measurement, and analyzed the current agricultural development situation in Hubei Province. The results showed that there is a certain degree of capital deepening in the agricultural economy of Hubei Province from 1990 to 2016, and agricultural TFP is growing as a whole. We should pay full attention to the role of human capital and technological progress in promoting economic growth, improving output efficiency, strengthening agricultural modernization, and completing the transition from an “extensive” to an “intensive” model of economic growth.

Key words?TFP;Technological progress rate;Human capital;Variable depreciation;Agricultural economic growth

農業是國民經濟的基礎,是支撐整個國民經濟穩健和可持續發展的根本保障。湖北省歷來是全國重要的農產品商品基地,在整個經濟健康穩定發展以及在全國農業經濟穩定增長和糧食安全戰略部署均中占有重要地位[1]。自2003年以來,黨中央和政府不斷強調農業發展的重要性,明確提出要把解決好“三農”問題作為全部工作的“重中之重”。湖北省在國家政策的領導下,不斷加大農業投入力度,大力發展農業經濟。截至2017年,湖北省農業生產總值達到6 127.72億元,居全國第五位。湖北省作為農業大省,核算其農業資本投入與全要素生產率,探究各要素對經濟增長的影響以及農業經濟增長模式,對我國農業經濟的可持續發展具有重要意義。

作為基礎性產業,農業經濟的增長不僅依賴于生產要素的投入,更受到技術進步的影響。全要素生產率和技術進步率是衡量經濟增長水平和技術進步水平的重要指標,是技術進步對經濟增長的綜合反映。趙洪斌[2]利用C-D生產函數分析研究了中國農業在改革開放后技術進步率的變化,并提出了中國農業提高國際競爭力的有效途徑;黃振華[3]通過放松勞動力同質性假設,分析了全要素生產率和技術進步率的變化趨勢,并探討了人力資本和技術進步的互動關系;李谷成[4]使用非參數的DEA-Malmquist指數法,通過將1988—2006年我國區域全要素生產率分解為技術進步、純技術效率變化和規模效率變化三部分來尋找農業TFP增長的源泉;韓瑞等[5]則利用C-D人力資本外部模型,對我國東中西和東北4個地區農業人力資本和物質資本對農業經濟增長的貢獻度進行了測算與對比分析。

總體來說,國內關于資本核算與全要素生產率的文獻較多,但涉及到具體省份具體行業的實證研究則相對較少。因此,筆者以湖北省為例,首先利用永續盤存法,假設資本品的折舊與經濟增長有關,將折舊拆分為固定不變折舊率和可變折舊率2個部分,從而估算出農業物質資本存量;然后采用包含教育收益率的受教育年限累積法來核算農業人力資本;最后利用C-D生產函數分別對考慮勞動力質量因素與未考慮勞動力質量進行回歸分析,得到湖北省1990—2016年的農業全要素生產率與技術進步率,并分析其變動趨勢以及目前湖北省的農業發展現狀。

1?模型與方法

1957年,美國經濟學家索洛(Solow)提出了測量技術進步的方法——索洛余值法。其基本原理就是從C-D生產函數出發,建立經濟增長與各種投入要素之間的數量關系。假定技術進步為Hicks中性,并且以一個固定的指數比率增長,那么在2種投入要素下,模型表示為:

Yt=A0emtKtαLiβ(1)

由公式(1)可以看出,模型主要包括4個變量:產出、技術進步水平A、資本K以及勞動力L,其中mt代表技術進步隨時間變化的變量,參數α與β則分別代表資本投入K和勞動投入L的產出彈性。由產出彈性的經濟意義可知:

0≤α≤1,0≤β≤1

對式(1)做簡單的對數變換,可化為線性模型,即:

lnYt=lnA0+mt+αlnKt+βlnLt(2)

假設農業生產規模報酬不變,即α+β=1,則式(2)可轉化為:

ln(Yt/Lt)=lnA0+mt+αln(Kt+Lt)(3)

為了考慮人力資本對農業經濟產生的不同影響,該研究引入勞動力質量變量,并與勞動力數量合并為人力資本存量變量,則模型可設為:

ln(Yt/Ht)=lnA0+mt+αln(Kt/Ht)(4)

其中,H表示綜合了勞動力數量和質量因素的總人力資本存量。

對生產函數模型進行回歸分析,可得到農業物質資本和人力資本的產出彈性α和β,從而可利用式(5)計算出第g年的全要素生產率:

TFPt=YtKtαHtβ(5)

則第t年的技術進步率為:

tfpt=m=TFPtTFPt-1-1(6)

2?變量與數據

2.1?農業產出變量

考慮到數據的可得性以及研究的準確和方便,該研究采用的農業概念是廣義上的農業統計口徑,主要指農、林、牧、漁業。農業產出變量則選用以1990年為不變價的農業總產值,歷年數據和GDP指數數據來源于《湖北統計年鑒》。

2.2?物質資本變量

物質資本變量采用歷年農業資本存量數據。由于該數據無法直接獲得,該研究采用目前國際上通用的永續盤存法(perpetual inventory method,PIM)來對其進行估算。永續盤存法是1951年Goldsmith創立,以生產的耐用品模型作為理論基礎,實質是將不同時期的資本流量逐年調整、折算,以累加成意義一致的資本存量。估算公式為:

Kt=It/pt+(1-δt)Kt-1(7)

式中,Kt代表第t期的資本存量;It代表第t期按當期價格計算的投資額;pt代表代表第t期的投資價格指數;δt代表第t期的折舊率。

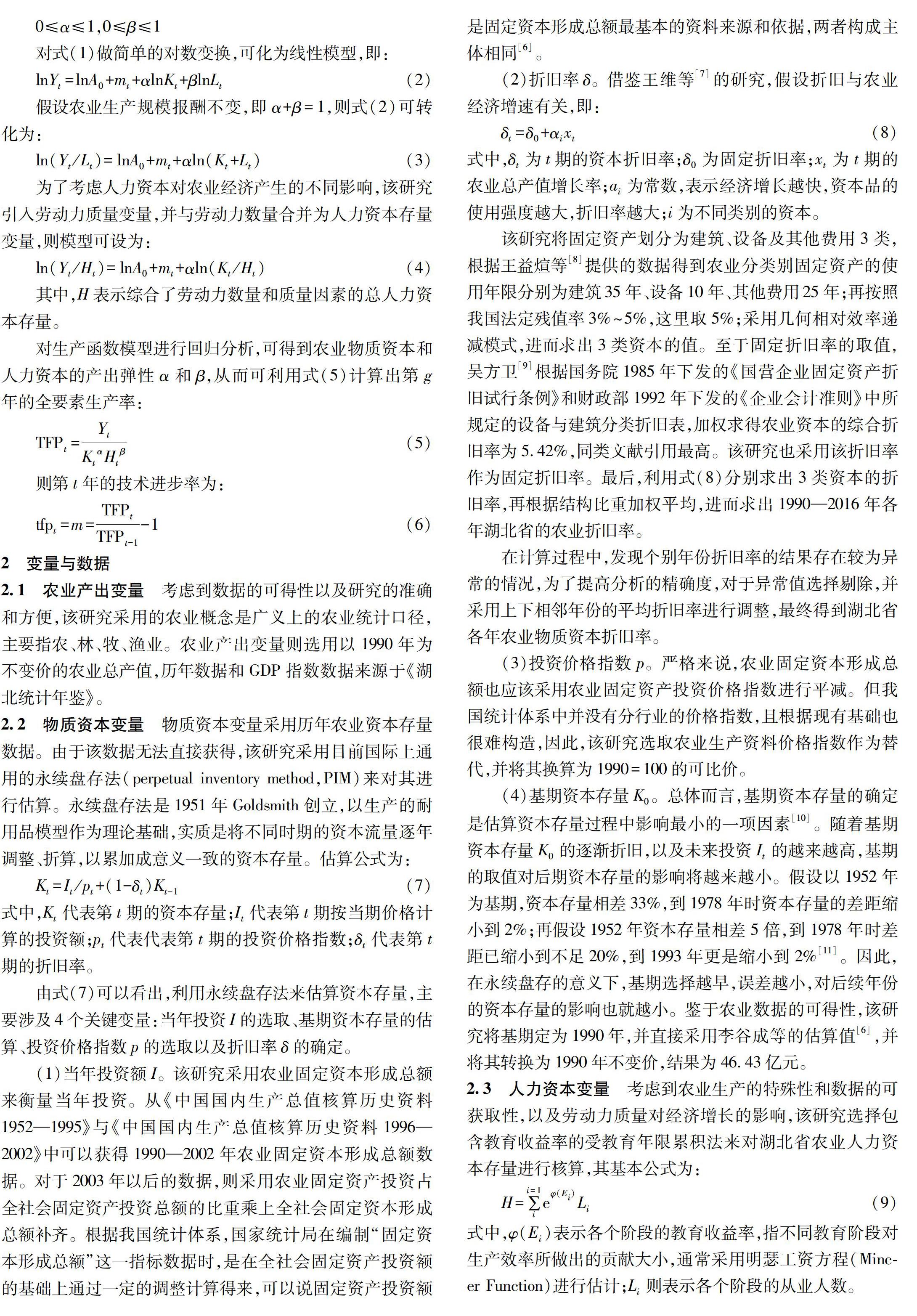

由式(7)可以看出,利用永續盤存法來估算資本存量,主要涉及4個關鍵變量:當年投資I的選取、基期資本存量的估算、投資價格指數p的選取以及折舊率δ的確定。

(1)當年投資額I。該研究采用農業固定資本形成總額來衡量當年投資。從《中國國內生產總值核算歷史資料1952—1995》與《中國國內生產總值核算歷史資料1996—2002》中可以獲得1990—2002年農業固定資本形成總額數據。對于2003年以后的數據,則采用農業固定資產投資占全社會固定資產投資總額的比重乘上全社會固定資本形成總額補齊。根據我國統計體系,國家統計局在編制“固定資本形成總額”這一指標數據時,是在全社會固定資產投資額的基礎上通過一定的調整計算得來,可以說固定資產投資額是固定資本形成總額最基本的資料來源和依據,兩者構成主體相同[6]。

(2)折舊率δ。借鑒王維等[7]的研究,假設折舊與農業經濟增速有關,即:

δt=δ0+αixt (8)

式中,δt為t期的資本折舊率;δ0為固定折舊率;xt為t期的農業總產值增長率;ai為常數,表示經濟增長越快,資本品的使用強度越大,折舊率越大;i為不同類別的資本。

該研究將固定資產劃分為建筑、設備及其他費用3類,根據王益煊等[8]提供的數據得到農業分類別固定資產的使用年限分別為建筑35年、設備10年、其他費用25年;再按照我國法定殘值率3%~5%,這里取5%;采用幾何相對效率遞減模式,進而求出3類資本的值。至于固定折舊率的取值,吳方衛[9]根據國務院1985年下發的《國營企業固定資產折舊試行條例》和財政部1992年下發的《企業會計準則》中所規定的設備與建筑分類折舊表,加權求得農業資本的綜合折舊率為5.42%,同類文獻引用最高。該研究也采用該折舊率作為固定折舊率。最后,利用式(8)分別求出3類資本的折舊率,再根據結構比重加權平均,進而求出1990—2016年各年湖北省的農業折舊率。

在計算過程中,發現個別年份折舊率的結果存在較為異常的情況,為了提高分析的精確度,對于異常值選擇剔除,并采用上下相鄰年份的平均折舊率進行調整,最終得到湖北省各年農業物質資本折舊率。

(3)投資價格指數p。嚴格來說,農業固定資本形成總額也應該采用農業固定資產投資價格指數進行平減。但我國統計體系中并沒有分行業的價格指數,且根據現有基礎也很難構造,因此,該研究選取農業生產資料價格指數作為替代,并將其換算為1990=100的可比價。

(4)基期資本存量K0。總體而言,基期資本存量的確定是估算資本存量過程中影響最小的一項因素[10]。隨著基期資本存量K0的逐漸折舊,以及未來投資It的越來越高,基期的取值對后期資本存量的影響將越來越小。假設以1952年為基期,資本存量相差33%,到1978年時資本存量的差距縮小到2%;再假設1952年資本存量相差5倍,到1978年時差距已縮小到不足20%,到1993年更是縮小到2%[11]。因此,在永續盤存的意義下,基期選擇越早,誤差越小,對后續年份的資本存量的影響也就越小。鑒于農業數據的可得性,該研究將基期定為1990年,并直接采用李谷成等的估算值[6],并將其轉換為1990年不變價,結果為46.43億元。

2.3?人力資本變量

考慮到農業生產的特殊性和數據的可獲取性,以及勞動力質量對經濟增長的影響,該研究選擇包含教育收益率的受教育年限累積法來對湖北省農業人力資本存量進行核算,其基本公式為:

H=∑i=1ieφ(Ei)Li(9)

式中,φ(Ei)表示各個階段的教育收益率,指不同教育階段對生產效率所做出的貢獻大小,通常采用明瑟工資方程(Mincer Function)進行估計;Li則表示各個階段的從業人數。

按照中國目前的統計口徑,勞動力受教育程度可以劃分為文盲或半文盲、小學、初中、高中、中專、大專及以上6個階段,并根據中國教育實際學年制將受教育年數分別設為0、6、9、12、12和16年。由公式(9)可以看出,運用此法來測算人力資本存量時,還需要明瑟模型的教育收益率。由于我國目前并沒有一個普遍公認的分階段教育收益率數據,特別是關于農業勞動力方面[4]。因此,該研究采用國務院發展研究中心農村經濟研究部課題組以百村調查數據為基礎,基于擴展后的明瑟方程測算的中國農村教育收益率研究。研究表明:我國農村的小學教育收益率為3.75%,初中為10.2%,高中和中專為8.03%,大專及以上為4.18%,教育收益率隨著文化程度的增高呈現倒U型變化[12]。

因此,該研究通過查閱《中國農村統計年鑒》和《中國人口和就業統計年鑒》,得到湖北省1990—2016年各個教育階段的農業勞動力所占比重,并結合《湖北統計年鑒》提供的農業從業人數,最終利用式(9)得到湖北省農業人力資本存量數據。

3?實證分析

3.1?回歸分析

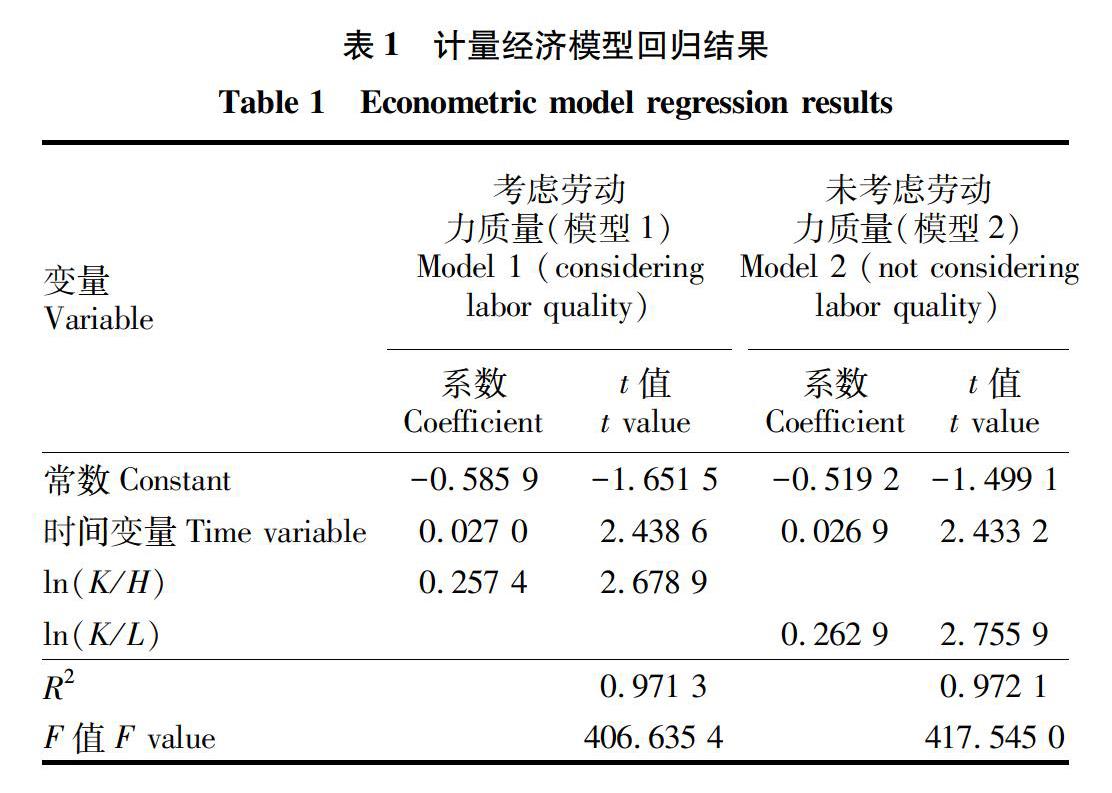

運用Eviews軟件,采用最小二乘法(OLS)對考慮了勞動力質量因素(式4)和忽視勞動力質量、只考慮勞動力數量(式3)的生產函數模型分別進行回歸分析,結果見表1。

從表1可以看出,2個模型的物質資本產出彈性均為正值,且通過了0.05顯著性水平下的t檢驗,說明物質資本投入對農業產出的影響是正向的。此外,方程也都通過了擬合優度檢驗和F檢驗,整體質量較高。

在參數估計值方面,模型1中的物質資本產出彈性α為0.257 4,那么在規模報酬不變的假設下,人力資本的產出彈性β為1-0.257 4=0.742 6;同理模型2中的2個彈性系數分別為0.262 9和0.737 1。可以看出,人力資本的產出彈性遠大于物質資本。也就是說,假若2種投入按照同比例增長,那么人力資本對產出的貢獻要明顯大于物質資本投入對產出的貢獻,體現出了農業生產中人力資本的重要性。但實際生產過程中人力資本對農業產出的貢獻率遠遠小于物質資本,導致這種低貢獻的直接原因是從事農業生產的勞動力數量增長過于緩慢,甚至因為非農轉移而造成的人力資本的流失。由于人力資本存量的增加依賴于勞動力數量的增長,在勞動力數量對農業產出作用不顯著的情況下,農業人力資本存量增長緩慢顯然成為了低貢獻的主要因素。

3.2?全要素生產率(TFP)的測算與分析

由上述模型方法估算出的資本存量數據以及產出彈性系數,利用公式(5)可計算出湖北省1990—2016年農業全要素生產率(表2)。

從表2可以看出,采用考慮了勞動力質量的人力資本存量數據時所計算出的全要素生產率與未考慮勞動力質量時的計算出的全要素生產率結果相比,其值平均低了6.78%。若比照趙洪斌[2]和黃振華[3]的研究,這一比例將分別達到46.8%和28.5%,充分說明了勞動力質量在人力資本存量測算以及后續全要素生產率測算中的重要性,應予以充分重視。

從考慮了勞動力質量的人力資本后的TFP增長動態變化來看(圖1),湖北省農業TFP整體呈上升趨勢,年平均增長率為3.02%。其中,1990—2002年,農業全要素生產率呈現先上升后下降趨勢:在1997年達到最高點,隨后逐年降低,并在2002年到達低谷。這是因為1992年鄧小平“南方談話”和中共十四大的召開使得市場化改革突飛猛進,農業在市場化大背景下實現了平穩增長。到了1997年,受亞洲金融危機、通貨緊縮等影響,農業發展進入不景氣狀態,并一直持續到2002年前后。這一時期,我國農業整體發展較為困難,“農村真窮、農民真苦、農業真危險”成為當時“三農”問題的集中體現,并首次出現了農產品結構性買方市場。農業作為我國的基礎性產業,長期低迷的經濟現象引起了政府的高度重視。進入21世紀以后,黨和政府出臺了一系列“支農、惠農、強農”政策,并在2003年明確提出要把解決好“三農”問題作為全部工作的“重中之重”。因此,從2003年開始,湖北省積極響應國家的領導,大力發展農業經濟,農業TFP開始穩步上升。

3.3?技術進步率的測算與分析?技術進步率是全要素生產率的增長率,可利用式(6)計算得到,具體如表3所示。

由表3和圖2可以看出,湖北省農業技術進步率在1991—2016年的變化主要分為3個階段:第一階段為1991—1997年,此階段的農業技術進步率除1991年外均為正增長態勢,且波動劇烈;第二階段為1998—2002年,這一階段的湖北省農業技術進步率呈現了連續5年的負增長,主要原因是始于泰國的亞洲金融危機導致的經濟不景氣;第三階段則是2003—2016年,政府開始重視經濟高質量的增長,加大技術推廣,推進農業農村現代化;再者農業稅改革以及一系列農業財政支持政策的出臺,提高了農民生產的積極性,成為農業經濟增長的最主要推動力,所以農業技術進步率重新表現出相對穩定的正增長態勢。

由表2中的相關數據還可以看出,1990—2016年湖北省農業的資本產出比、資本勞動比以及勞動生產率均呈上升趨勢,表現出一定程度的資本深化現象。2016年湖北省資本產出比為0.498 5,是1991年的4.24倍,總體維持增長。2016年湖北省勞均資本為5 254.41元,是1991年232.72元的22.58倍,資本勞動比呈“反L型”變化。與其他產業不同的是,農業勞動力是凈流出的,資本深化受資本積累和勞動力轉移的雙重影響。同時,資本深化是提高勞動生產率、解放勞動力的重要手段。在農村勞動力深度轉移的大背景下,農業經濟仍能保持高速增長,得益于農業勞動生產率的持續上升。

4?結語

通過核算湖北省1990—2016年的農業物質資本和人力資本存量數據,并以此為基礎利用C-D生產函數模型對該期間湖北省的農業全要素生產率和技術進步率進行測算與分析,從資本投入的角度探究湖北省農業經濟發展現狀,得出以下結論:

第一,該研究基于永續盤存法核算農業物質資本存量數據時,將折舊拆分為固定折舊和可變折舊2個部分,計算出的折舊率普遍高于關于農業資本存量的已有文獻。改革開放以來,國家逐步調整折舊政策,縮短折舊年限,提高折舊率,從而對加強固定資產的管理、加速更新改造的步伐、提高經濟效益產生了積極深遠的影響。因此,該研究在計算資本折舊率時,假設折舊與農業經濟發展有關:經濟增長越快,資本品的使用強度越大,對資本品的消耗也就越大,折舊率越高。

第二,分別對考慮勞動力質量因素和忽視勞動力質量因素2個模型進行回歸分析,發現忽視質量因素時全要素生產率的測算結果將會被高估,從而對測算結果的準確性產生一定的影響,因此,應充分重視人力資本在經濟增長過程中的所起的作用。

第三,湖北省農業全要素生產率整體呈現上升趨勢,但在1997年受亞洲金融危機影響,有所下降。直到2003年,政府開始重視農業經濟發展,并出臺了一系列政策與措施,湖北省農業TFP重新回歸上升趨勢。

第四,湖北省農業技術進步率表現出明顯的階段性特征:1991—2002年起伏較大,波動劇烈;而2003年以后波動趨于平緩,各年之間的技術進步率差異較小,連續性強,總體實現了農業經濟穩定、健康、可持續的發展趨勢。

第五,湖北省農業經濟存在一定程度的資本深化現象。雖然湖北省目前的農業產出主要還是依靠物質資本的投入,但是人力資本對經濟增長的作用顯著,且勞均資本與勞動生產率均呈“反L型”持續上升趨勢。總體來說,湖北省農業增長正在逐步擺脫“粗放型”經濟增長模式,逐漸向“集約型”增長模式轉變。

參考文獻

[1] 劉玉婷,劉曉利.農業基礎設施投資溢出效應分析:以湖北省為例[J].福建農業學報,2018,33(5):543-549.

[2] 趙洪斌.改革開放以來中國農業技術進步率演進的研究[J].財經研究,2004(12):91-100,110.

[3] 黃振華.技術進步、人力資本與中國農業發展:1985—2005年中國農業技術進步率的實證與比較[J].財經問題研究,2008(3):124-129.

[4] 李谷成.人力資本與中國區域農業全要素生產率增長:基于DEA視角的實證分析[J].財經研究,2009,35(8):115-128.

[5] 韓瑞,芮雪琴.人力資本、物質資本對農業經濟增長影響的對比研究[J].北方園藝,2016(16):204-208.

[6] 李谷成,范麗霞,馮中朝.資本積累、制度變遷與農業增長:對1978~2011年中國農業增長與資本存量的實證估計[J].管理世界,2014(5):67-79,92.

[7] 王維,陳杰,毛盛勇.基于十大分類的中國資本存量重估:1978~2016年[J].數量經濟技術經濟研究,2017,34(10):60-77.

[8] 王益煊,吳優.中國國有經濟固定資本存量初步測算[J].統計研究,2003(5):40-45.

[9] 吳方衛.我國農業資本存量的估計[J].農業技術經濟,1999(6):34-38.

[10] 王華.中國GDP數據修訂與資本存量估算:1952-2015[J].經濟科學,2017(6):16-30.

[11] 李賓.我國資本存量估算的比較分析[J].數量經濟技術經濟研究,2011,28(12):21-36,54.

[12] 國務院發展研究中心農村經濟研究部《公共財政支持農村義務教育問題研究》課題組,韓俊,郭建鑫.中國農村教育收益率的實證研究[J].農業技術經濟,2007(4):4-10.