在信息狂潮中沖浪還是溺水?

文/羅玲 編輯/月兒

我們的孩子未來會生活在與我們不同的時代里。那個時代的某些事物,是我們所造,由我們作為第一批體驗者。這些事物從我們手中誕生后,會脫離我們的控制,自行生長發展。關于如何使用、駕馭它們,我們尚在摸索學習。我相信孩子們的能力,同時也深感我們有責任在創造新產品的時候也配上使用說明書。

而現實是,我們成年人目前顯然沒有做好這些。比如,太多人正在網絡與電子設備所創造的信息狂潮中掙扎、迷失,或正在愉快地被淹沒而不自知!

我們生活在一個物質、信息、選擇都前所未有的豐盛的時代。人類必須努力發展出管理好這些的能力。未來,人與人之間的一大差別就是,他們是否擁有這種辨別、選擇、取舍的技能,是否能主動把握自己的人生。

所以,寫這個話題,談的似乎是家長自己的事,但如果展望未來,可以想見,下一代人生活得如何,將與他們是否在兒時接受過這方面的教育很有關系。在兒時的經歷中,他們目睹到父母是如何做的;家長在給孩子打開這個世界時,是否教了他們相關的管理技能,這些將會決定,他們在未來的信息海洋中是沖浪者還是溺水者?

對于我們這些家長來說,這是新時代關于孩子教育的新課題。我們沒有很多過去的研究和事例可以參照,一切都在進行中,我們必須親身去探索、總結,而且要快。

◆ 現狀是怎樣的

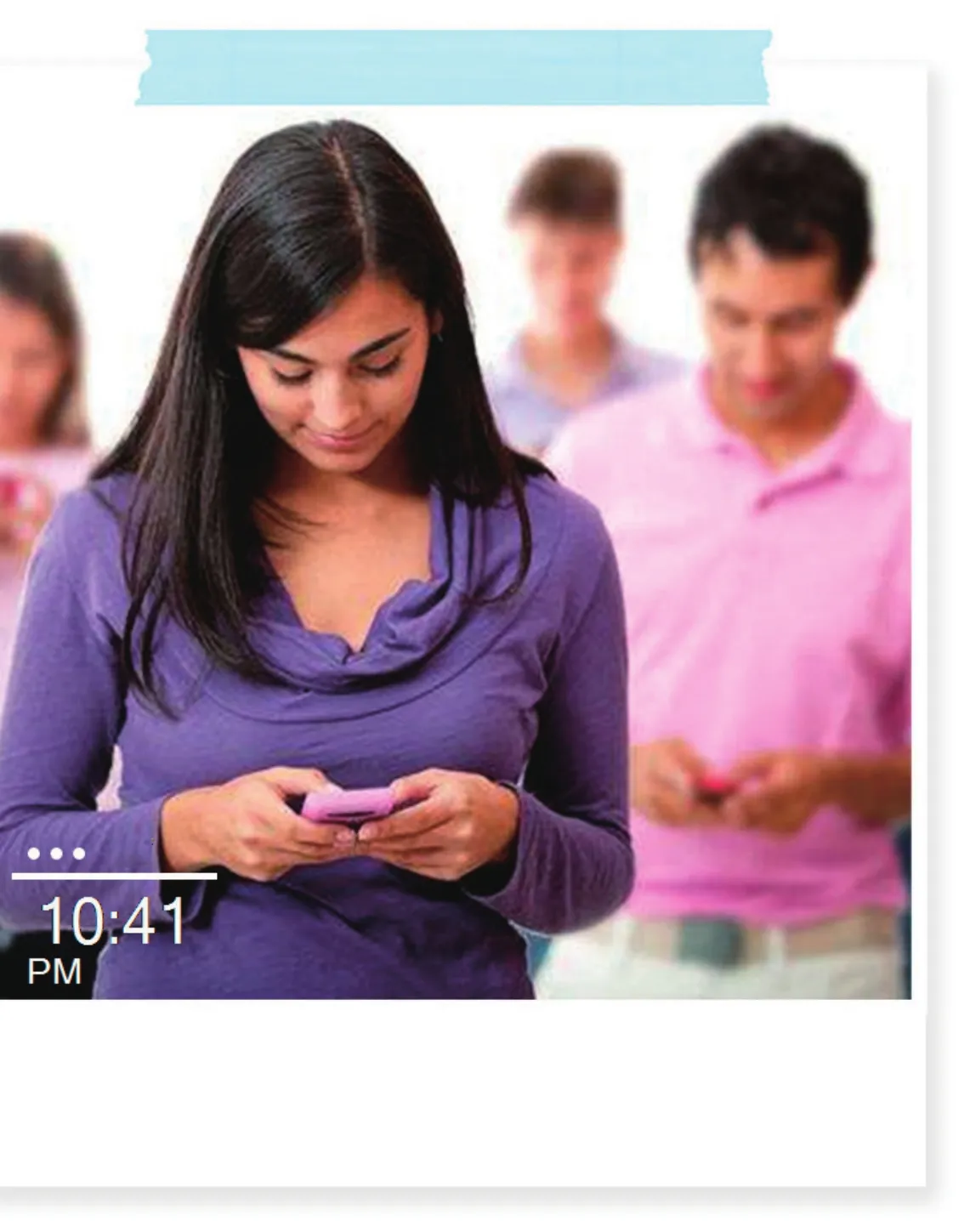

我們都生活在被手機綁架、被期待24小時隨時待命和即時回復的生活里。多少人已經形成了睡前最后一件事是關手機,醒來第一件事是拿起手機的習慣。不拿手機去如廁,似乎是在浪費時間。在地鐵里,不看手機的人是少數,估計其中有幾位還是忘帶手機或者電量不足的。人們似乎覺得,在公共場所里,不拿出手機看,就會感到尷尬、慌亂、無聊,甚至覺得自己很孤獨、怪僻、異類。飛機上,有人拼死也要捍衛看手機的機會,要求關機好像是在要他命。人類似乎已經實現“人機一體”。有人開玩笑說,馬拉松選手最牛的是——可以三四個小時不看手機。

行人和司機因看手機而發生的交通事故每天都在增加。更多人在得頸椎病,前幾天在新聞里看到,有個幾歲的孩子被確診為頸椎病,因孩子玩手機和iPad。無數人因看手機而視力下降。家長帶孩子時也在看手機。一位小學生在作文《爸爸,我要對你說》里面寫“你已經快不是我爸了,你快是手機的爸爸了”。

◆ 我們為什么如此依賴手機

《社交天性》一書向我們系統介紹了人類大腦的一大秘密——我們大腦的構造,就是設計成喜歡交往的。人類是擅長、渴求交往的動物。那么,現在,當技術發達到可以使這一天性最大可能地得到滿足時,會發生什么呢?

人類大腦的另一大特點,就是喜歡避重就輕。它要盡一切可能少費勁、少消耗、多節省能量。而主動思考、進行創造性的活動,都是需要消耗腦力的,于是,看電視、看手機等被動接受的活動就成了我們減壓的方式。所以,我們總是不知不覺中被想偷懶的大腦帶離軌道,去拿起手機,看看有什么好玩的信息。

進化中,我們的大腦也形成一種對周圍一切變化予以關注的本能——有動靜,你必定要去看看有沒有野獸在出沒。這就是為什么當電視開著,你很難不去看它。現在,我們知道在手機里,一直有新鮮的信息在跳躍著呼喚你,等著你打開去看。

現在,信息以前所未有的便捷和速度在流通,其結果是,你每一刻都可以在手機上獲得從世界范圍里篩選出來的最新、最吸引眼球的一切。它們并非由哪個權威機構所篩選,而是通過大眾依大腦的天性和本能,來決定哪個可以流傳得更快、更遠。所以,它們通常有你無法拒絕的誘惑力。

總之,依賴手機、沉溺于信息之海,這并非是我們某個個人缺乏意志力,這是我們人類的天性使然。我們的欲望被最大可能地滿足,就好比是魚缸里的小魚,被過量喂食;好比是澳洲歷史上的兔子,因沒有天敵而泛濫成災;好比是實驗室里的小白鼠,當它可以刺激自己的獎勵回報神經時,它可以不吃不喝刺激到死……所以,如果不學習如何管理,那么我們幾乎都會中招。我們不能發明出了汽車,卻不制定交通規則。

◆ 我們究竟受到了哪些影響

健康被損害

很多人都有了體會,不再贅述。記住:身體是一個整體,某個器官或臟腑的問題會影響到全身。

影響真實的社交

網絡給我們機會與更多陌生人建立連接。但同時,網絡社交也會減少我們去進行真實社交的動力和機會。互相點贊、發信息,讓我們感覺很好,覺得有很多朋友了。但這和真實的交往是非常不同的。我們成年人或許感覺不明顯,青少年如果在這樣的情況下長大,他們容易錯失很多實際交往的經驗,對社交產生錯覺。他們可能覺得朋友間的友誼都應該是這樣表面、短暫、變幻莫測、不可靠的。但,真正的人際關系,是需要時間、共同經歷事件,需要分擔、分享、互相支持等無數瑣碎的投入建立起來的。關愛、信任,都需要這樣的真實交往才能產生。

回避解決問題

研究發現,使用社交媒體和手機時,我們的大腦會分泌讓人感覺愉快的多巴胺。這也正是我們對手機上癮的原因之一。于是,每當我們感覺孤獨、無聊、壓力大的時候,我們就打開手機,以獲得滿足。但是,這可能讓我們錯過了去真正解決問題的機會——當時感覺好了,但問題仍然存在!這就如同在感覺不好時就抽煙、吃零食、喝酒。當如此的解決渠道變成習慣后,人們再遇到問題,很難去積極思考如何解決,比如找朋友想辦法,而是依舊用這樣的辦法。如此,你總是停留在原地,很難突破、成長。

減少對真實世界的感受

當你吃飯時、和朋友聚會時、等車時、走路時都在看手機,你會失去很多對真實世界的細膩感受。我們會覺得,看手機能收獲更多的信息啊。或許是,但同時我們也變得更加不會從身邊真實的世界來獲取感受與信息。飯菜的味道、街道上的聲音、人們的表情儀態……這些都變得不那么重要,世界變成了灰色的。我們在低著頭、恰好錯過了身邊的景致。

缺乏耐心

網絡和電子設備使生活變得快捷便利。快捷的另一面,是培養我們變得不習慣堅持與等待。我們現在生活在一個隨時能獲得即刻滿足的時代。想要的,點擊購買,最快當天送到。想聯絡的人,動動手指,就能視頻通話。想吃的,無論天南海北都可以很快弄到。想知道的,搜一下,就出查詢結果……習慣如此,孩子們常常沒有學會一件事——耐心。

然而,很多最重要的事情都是需要時間的:學習、工作進步、情感與關系。人要一天天長大,羅馬不是一天建成的,植物要經歷春夏秋冬。耐心不是忍耐,而是你對此有信心、有堅定的信念,所以肯于去堅持,不會一刻得不到結果就放棄。經過堅持努力后的結果,會讓人體驗到更深的滿足和成就感。所以,在享受快捷的同時,也要多在真實生活里去做事、感受。

不能主動思考、創造

在過去的年代里,家里電視總開著,提供背景噪音。我女兒小的時候,在外婆家玩,只要客廳的電視開著,她就心不在焉,大腦處于節能狀態,你和她說話她也聽不見,就呆坐著看電視,手里即使玩什么,也六神無主的。這時,吃水果都吃得不香。一旦把電視關上,她就又滿血復活了,開始投入地玩,玩得也有創造力了。

我們現在看手機也是如此。當我們享受著最新、最有趣、貌似最有價值的世界范圍新鮮事時,我們付出的代價是,放棄去思考、感受、創造,放棄主動生活的權力。手機成了我們逃避獨處、逃避思考的避難所。

當我們放下手機,讓世界安靜下來,我們才重新活過來。然后,在一片沉寂之中,慢慢浮現出來的,是你真正在乎的事情。你會看到,你的意愿、渴望,究竟在哪里。然后你才有了決心,逐漸堅定,變得有力量。

嘈雜之時,你聽不見內心的聲音。沒有空白,你不會想去創造。看不見問題和苦難,你沒有動力去改變。

長大之后,我們很少思考;有了智能手機之后,我們很少無聊。一切都被覆蓋了、占滿了,我們很難看清自己和道路,變得全都一個樣子,過著自動化的生活……

有時我想,在未來的人工智能時代,或許人們越來越多的時間將如此被消耗。或許,人們認為這樣就是人生的常態:在無邊的被動娛樂中放縱自己或沉溺自己。或許只有少數人能保持清醒、主動去創造……

時間被占據、精力被消耗、能量被拉低

新媒體上,大量的信息看似無害,比如,一些小娛樂、小八卦、碎片知識,但它們在消耗我們的時間和精力、拉低我們的能量級別。我們現在習慣了每天看大量無關痛癢、無甚價值、不知真假的信息,說一些可說可不說、自己也不知對錯、不知為何而說的話,做事或念頭也同樣缺少簡約和取舍。我覺得,這樣揮霍自己的注意力,都是在削弱你的能量。

我現在人到中年,越發覺得時間和精力的寶貴。你的一生里,讓你有能力、也有力氣去做想做的事情的時間,真的太有限!想做成什么事,你的意愿要像一支箭一樣,強烈而專注。你要把全部能量集中起來,才有可能做成。從這個意義上看,其實,我們每個人都在拖延,都有很多重要的想做的事情遲遲沒空去做,就因為不能管理好有限的精力、能量。

一行禪師說,腦只占身體重量的2%,但卻消耗身體20% 的能量,因此使用意識非常昂貴。孔子說,非禮勿視非禮勿聽。我現在覺得,只有真正美好的文字、圖片、影像,才配讓你的眼睛去看,只有真正美好的聲音才配讓你的耳朵去聽。世界上,于你真正有價值和意義的信息,是極少數;大部分信息和事情,是你可以放心去忽略的。所以,那些滿天飛的信息,就不要去碰、不要去傳播了。珍愛生命!

對現實產生錯覺,浮躁、急躁、盲從

記得中學時軍訓,一排同學趴在地上朝靶子打槍。當時印象最深的是,周圍頓時一片槍聲,搞得自己特別慌亂,連忙急匆匆地扣動扳機。其實,那些槍聲與你有什么關系呢?沉住氣盯準自己的目標再開槍啊。

現在各種新媒體資訊過載,滿是低質廉價的信息。在這種氛圍下,你會覺得一切都很快,都像火車窗外的景物在飛速向后移動。你會有種錯覺:如果自己不是同樣快,就會被淘汰、落下。但實際并非如此,這多半只是假象。有太多的事情,需要你敢于慢下來,能沉得住氣,去積累,穩定地發展。生長得太快的,就像是被激素催大的牲畜,像快餐,很難保證好的品質。

也許我的性格決定了我比較喜歡那種無論外界趨勢潮流在如何變換,都能安靜踏實地按照自己的節奏在做事的人。其實,如果你真的特別愛你所做的事情,那么你不會太在乎出結果的快慢或早晚。你就是想沉浸其中,把它真的做好。

總之,這是一個信噪比最低的時代。在我們以為擁有更多的同時,我們也在失去更多!