無縫隙護理策略在普外科手術護理中的應用效果

趙 馨

(山西省陽煤集團第三醫院,山西 陽泉045008)

手術室作為執行手術操作的場所,在外科治療中具有重要意義。由于手術是一種侵入性操作,不僅會導致組織完整性破壞、出血等,手術麻醉、室內空氣質量、手術器械消毒效果等均會對手術效果及患者的機體功能造成一定影響[1-2]。因此,強化手術室護理工作在保障臨床療效、改善患者預后中具有重要作用。本研究主要探討無縫隙護理策略在普外科手術護理工作中的應用效果,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取2017年12月至2018年12月在陽煤集團第三醫院行擇期手術治療的88例普外科患者,按照隨機數字表法分為觀察組和對照組,每組44例。觀察組女22例,男22例;年齡19~70歲,平均(42.9±8.3)歲;開放手術10例,微創手術34例;肝膽手術19例,胃腸道手術21例,甲狀腺手術4例。對照組女24例,男20例;年齡20~70歲,平均(43.3±7.8)歲;開放手術9例,微創手術35例;肝膽手術17例,胃腸道手術22例,甲狀腺手術5例。兩組患者一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入標準 患者符合手術指征,選擇擇期手術;患者臨床資料完整;患者知情同意,簽署知情同意書。

1.3 排除標準 急診手術者;合并嚴重免疫疾病、內分泌疾病、感染性疾病者;合并嚴重臟腑功能不全者;處于妊娠期或哺乳期者;合并精神疾病或有精神病史者。

2 護理方法

2.1 對照組 采取傳統手術室護理,了解患者病情,制訂手術方案,術前輔助患者做好手術準備,術中強化衛生管理及醫護配合,術后做好病房交接工作。

2.2 觀察組 在傳統手術室護理基礎上實施無縫隙護理策略。①構建護理小組:由手術室主管護師及普通護師組成無縫隙護理小組,由科室護士長統一管理,科學分工,明確不同護理人員的工作內容,并確保排班、交接工作無缺漏。②建立無縫隙護理理念:在實施無縫隙護理前組織手術室護理人員學習該模式的理論知識、臨床執行過程中的注意要點,確保全員掌握,并將該理念全面融入圍術期護理中。③無縫隙排班:規范排班指導,并在科室排班交接時間增設“備班”,以避免此類薄弱時間護理人員的人力缺漏。同時根據每日的手術類型、臺數,適當調整排班計劃,保障護理人員充分休息。④術前準備無縫隙:術前24 h手術室護理人員與主刀醫師交流,了解其具體需求及特殊要求,并據此對手術室內物品擺放等進行適當調整;了解主刀醫師的手術習慣、通用語等,與小組成員共同討論,以利于術中配合。⑤護理工作無縫隙:評估患者的負性情緒,據此進行心理疏導及情緒調控,并針對手術治療過程中相關注意要點、應對方式進行詳細講解。術前用輪椅接手術患者,且在送至手術室過程中向患者介紹手術室情況,并適當進行心理安慰,之后協助患者擺好體位,做好保溫工作。術中護理時盡量不暴露非手術區,并確保圍術期有1名護理人員始終陪在患者身邊,監測患者的生命指標,對于局部麻醉者則還需幫助患者穩定情緒,給予適當安慰等。手術結束后及時告知家屬,在患者麻醉蘇醒后用輪椅送回病房,并與病房護理人員進行工作交接,隨訪至術后24 h。

3 療效觀察

3.1 觀察指標及療效評定標準 ①采用抑郁自評量表(SDS)、焦慮自評量表(SAS)評估患者的負性情緒,每個量表有20項條目,采用4級評分法,得到總分后乘以1.25,評分越低說明抑郁或焦慮程度越輕[3]。②采用醫院自制量表評估手術室護理質量,其Cronbach'sα系數為0.839,分半信度0.814,重測信度為0.845,內容包括患者自覺感受(20分)、術前準備(15分)、手術室管理(40分)、圍術期不良事件(25分)4個維度,評分高則護理質量高。③記錄兩組手術應激指標,包括皮質醇、心率、收縮壓、舒張壓水平,皮質醇采用放射免疫法檢測。

3.2 統計學方法 采用SPSS 20.0統計學軟件分析數據。計量資料以均數±標準差s)表示,采用t檢驗;計數資料用例表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

3.3 結果

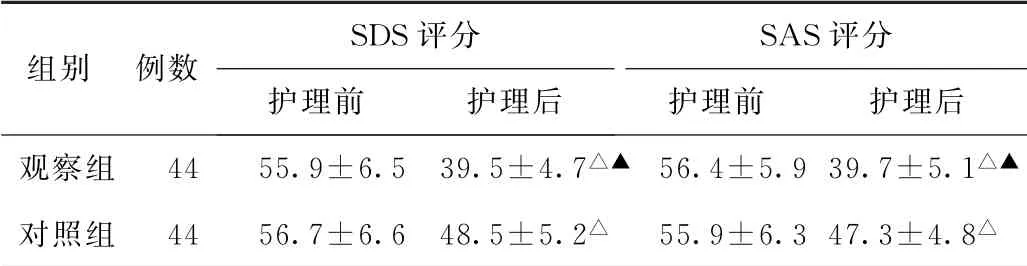

(1)SDS、SAS評分比較 護理后,兩組SDS、SAS評分均較護理前降低,差異均有統計學意義(P<0.05)。相較于對照組,觀察組護理后SDS、SAS評分更低,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組普外科手術患者護理前后抑郁自評量表、焦慮自評量表評分比較(分s)

表1 兩組普外科手術患者護理前后抑郁自評量表、焦慮自評量表評分比較(分s)

注:與本組護理前比較,△P<0.05;與對照組護理后比較,▲P<0.05

組別 例數 SDS評分護理前 護理后SAS評分護理前 護理后觀察組 44 55.9±6.5 39.5±4.7△▲56.4±5.9 39.7±5.1△▲對照組 44 56.7±6.6 48.5±5.2△55.9±6.3 47.3±4.8△

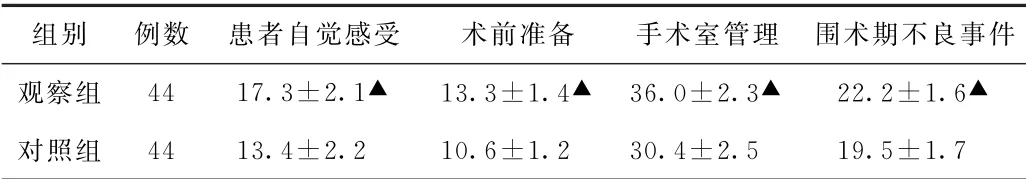

(2)護理質量比較 觀察組手術室護理質量評分均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組普外科手術患者護理質量比較(分s)

表2 兩組普外科手術患者護理質量比較(分s)

注:與對照組比較,▲P<0.05

組別 例數 患者自覺感受 術前準備 手術室管理 圍術期不良事件觀察組 44 17.3±2.1▲ 13.3±1.4▲36.0±2.3▲ 22.2±1.6▲對照組 44 13.4±2.2 10.6±1.2 30.4±2.5 19.5±1.7

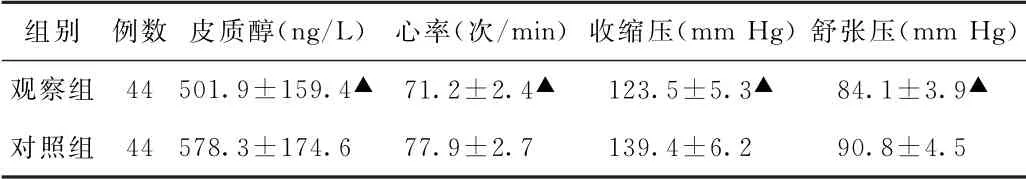

(3)手術應激指標比較 觀察組術后皮質醇、心率、收縮壓、舒張壓水平均低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組普外科手術患者手術應激指標比較)

表3 兩組普外科手術患者手術應激指標比較)

注:與對照組比較,▲P<0.05

組別 例數 皮質醇(ng/L)心率(次/min)收縮壓(mm Hg)舒張壓(mm Hg)觀察組44 501.9±159.4▲71.2±2.4▲ 123.5±5.3▲ 84.1±3.9▲對照組44 578.3±174.6 77.9±2.7 139.4±6.2 90.8±4.5

4 討論

雖然不同級別的醫院其醫療設備、醫療條件不同,但對于手術室的管理要求基本一致,均要求手術室空氣質量、通風、采光好,手術器械、物品無菌,盡可能減少可控因素對手術治療效果的影響[4-5]。在日常手術室護理工作中,因不同醫院、科室所采用的護理模式或護理規范不統一,在實際應用中存在明顯不足,需加以重視。

無縫隙護理策略是一種以患者為工作重點及核心的護理模式,主要根據患者需求明確不同階段的護理內容,以確保臨床護理工作銜接的緊密型、完整性及一體性[6]。無縫隙護理策略應用于手術室護理中,通過建立無縫隙式護理小組,將無縫隙護理理念融入護理工作中。對術前準備、術中護理等進行全面無縫隙式管理,能夠明確不同護理人員的工作內容及責任,確保護理工作的規范性及有效落實,避免患者從病房到手術室至手術結束過程中護理不當、護理疏漏的發生,從而提升護理質量。同時,該護理模式針對手術治療特點,在術前對患者身心需求、主刀醫師手術習慣等進行全面了解,并據此對患者心理、情緒、認知、生理變化及手術室物品管理等進行針對性干預,避免患者因情緒波動、手術麻醉、低體溫等導致的血壓、皮質醇等應激指標的異常變化,并可提高醫護配合默契度,保障手術順利進行。

本研究結果顯示,觀察組護理后SDS、SAS評分及手術應激指標水平均低于對照組(P<0.05),護理質量評分高于對照組(P<0.05),說明無縫隙護理策略在提升手術室護理工作質量,減輕手術應激水平具有重要意義。與武超等[7]研究結果相似,表明無縫隙護理策略在手術室護理中的臨床價值較高。

綜上所述,在普外科手術護理工作中應用無縫隙護理策略,有利于改善患者的負性情緒,提高護理質量,減輕手術應激指標水平,值得臨床推廣。