阿司匹林聯合硫酸氫氯吡格雷口服治療腦梗死的有效性和安全性分析

唐彤丹 劉永華

腦梗死是一種局限性腦組織缺氧或者缺血導致的腦部血液循環障礙、壞死性疾病。通俗意義上講,腦梗死是指腦血栓的形成,一般腦血栓型腦梗死占60%以上[1]。對于腦梗死的治療,需要在發病4.5 h內盡快進行溶栓治療,在6~8 h內進行急性期血管內干預,并制定個性化治療方案。結合神經外科、康復科以及護理部多學科優勢實施一體化治療。通過綜合治療,可有效完善預后。而對于腦梗死發病6 h~2周內,處于急性發作期的患者,需要實施積極的抗血小板聚集治療,以改善患者血液循環障礙,防止血栓進一步形成引發的梗死面積進一步擴大[2]。阿司匹林是臨床常用的抗血小板聚集藥物,臨床研究證實,腦血栓患者發病早期采用阿司匹林治療,可達到一定的干預效果,但也有部分患者預后差,且對阿司匹林不耐受。因此,尋找更加安全有效的抗血小板聚集方法,勢在必行。硫酸氫氯吡格雷也是臨床常用的抗血小板聚集的有效藥物。本研究擬將硫酸氫氯吡格雷與阿司匹林聯合應用于腦梗死的治療中,觀察其可行性和安全性。現報告如下。

1 資料與方法

1.1一般資料 選擇2019年3月~2020年2月本院收治的140例腦梗死患者,采用抽簽法分為對比組和觀察組,每組70例。觀察組男40例,女30例;年齡50~86歲,平均年齡(65.77±7.42)歲。對比組男42例,女28例;年齡51~87歲,平均年齡(65.59±7.49)歲。兩組患者性別、年齡等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準:患者符合中華醫學會神經病學分會、中華醫學會神經病學分會腦血管病學組編制的《中國急性缺血性腦卒中診治指南2018》中關于腦梗死的診斷標準[3],經顱腦CT、血管造影數字減影等綜合診斷為腦梗死;進展期。排除標準:合并心、肝、腎等功能障礙者;血液系統及免疫系統疾病者;對本研究藥物過敏者;近期接受過溶栓手術者;合并其他腦性疾病者。

1.2方法 所有患者入院后,完善相關檢查,并根據患者病因、發病機制、發病時間等確定個性化治療方案。在內科治療基礎上,實施吸氧、促進腦循環、使用腦保護劑、降低顱內壓、抗感染等常規治療。

1.2.1對比組 患者在常規治療基礎上采用阿司匹林(拜耳醫藥保健有限公司,國藥準字J20130078,規格:100 mg×30片)抗血小板凝集治療。1次/d,0.3 g/次。連續用藥4周。

1.2.2觀察組 患者在對比組基礎上聯合硫酸氫氯吡格雷(樂普藥業股份有限公司,國藥準字H20123115,規格:25 mg×7片)治療。每2天1次,75 mg/次。連續用藥4周。

1.3觀察指標及判定標準 比較兩組患者的治療效果、不良反應發生情況及治療前后NIHSS評分、Barthel指數。①療效判定標準:治療后,患者臨床癥狀有明顯改善且生活完全自理,NIHSS評分下降>90%為顯效;治療后,患者臨床癥狀進行性改善且生活基本能夠自理,NIHSS評分下降45%~90%為有效;治療后,患者臨床癥狀有輕微改善,且部分生活自理,NIHSS評分下降18%~44%為好轉;治療后,患者NIHSS評分下降<18%為無效。總有效率=(顯效+有效+好轉)/總例數×100%。②神經功能采用NIHSS進行評估,該評分與患者神經功能呈反比。③生活能力采用Barthel進行評估,評分與生活能力呈正比。④不良反應包括皮膚瘀斑、牙齦出血、惡心嘔吐、消化道出血。

1.4統計學方法 采用SPSS22.0統計學軟件對研究數據進行統計分析。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1兩組患者治療效果比較 觀察組治療顯效40例,有效18例,好轉10例,無效2例,治療總有效率為97.14%;對比組治療顯效31例,有效15例,好轉15例,無效9例,治療總有效率為87.14%。觀察組患者治療總有效率高于對比組,差異具有統計學意義(χ2=4.834,P=0.028<0.05)。

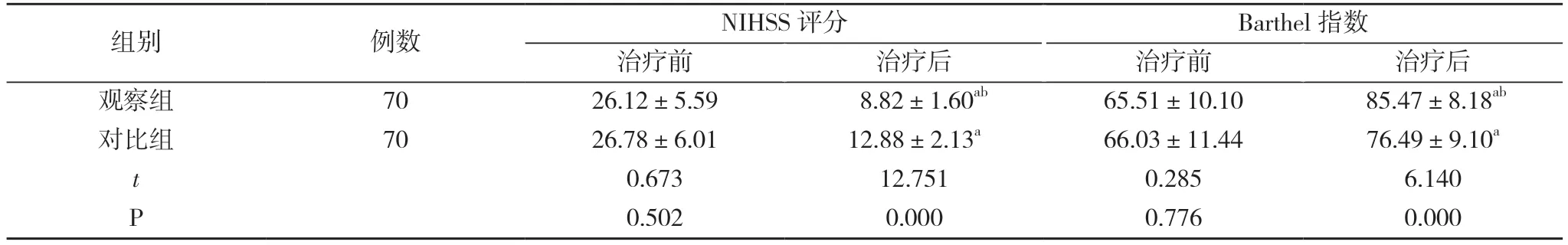

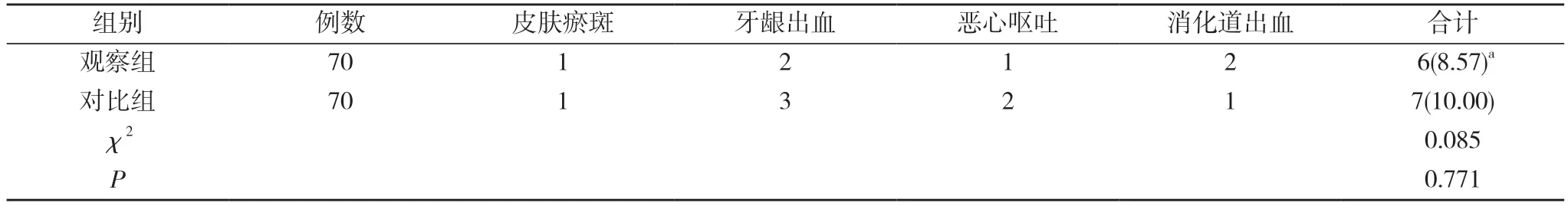

2.2兩組患者治療前后NIHSS評分、Barthel指數比較 治療前,兩組患者NIHSS評分、Barthel指數比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組患者NIHSS評分均低于本組治療前,Barthel指數均高于本組治療前,且觀察組患者NIHSS評分低于對比組,Barthel指數高于對比組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。2.3 兩組患者不良反應發生情況比較 觀察組患者不良反應發生率為8.57%,低于對比組的10.00%,但差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表1 兩組患者治療前后NIHSS評分、Barthel指數比較(±s,分)

表1 兩組患者治療前后NIHSS評分、Barthel指數比較(±s,分)

注:與本組治療前比較,aP<0.05;與對比組治療后比較,bP<0.05

表2 兩組患者不良反應發生情況比較[n,n(%)]

3 討論

腦梗死是臨床常見的腦血管疾病,該疾病的發病原因與血栓形成導致的側支循環不良、腦組織供氧、供血不足等有很大的關系[4]。疾病發作時,局部腦組織遭到破壞,往往會對神經功能造成損傷,引發預后不良。臨床治療腦梗死,主要是通過使用腦細胞保護劑、促進腦循環藥物保護腦細胞,并促進其新陳代謝,提高腦部再灌注,恢復腦細胞功能[5]。發病后,盡快實施溶栓治療,是最行之有效的腦梗死治療手段。但溶栓治療有嚴格的時間窗限制,且很多患者不符合溶栓條件,限制了溶栓治療的范圍。

阿司匹林是臨床常用的抗血小板聚集藥物。該藥物應用在各種腦血管疾病的治療中,可以有效預防缺血性腦病的發生,并充分發揮抗血小板聚集作用,防止患者病情進一步擴大[1]。其作用機理為,藥物穿透血腦屏障后,對乙酰化環氧化酶1的活性產生抑制,并阻斷其與花生四烯酸的結合途徑,有效的減少血栓素A2(TXA2)合成,從而抑制了血小板聚集和生成[2]。有研究顯示,阿司匹林在腦梗死的治療中發揮了重要作用。但長期大量服用阿司匹林,不會增加藥效,反而會與血管內皮細胞結合,促進前列腺素(PG)合成酶的生成,降低抗血栓效果[3]。硫酸氫氯吡格雷也是效果較好的抗血小板藥物。臨床實踐顯示,其抗血小板的作用可能優于阿司匹林。該藥物的作用機理為,通過抑制血小板受體與二磷酸腺苷的結合達到抗血小板聚集作用[4]。不僅如此,該藥物還可通過降低血小板活性來縮短其壽命,減少血小板凝集。不僅如此,硫酸氫氯吡格雷還具有一定的抗炎、保護血管內皮細胞膜作用,有一定的用藥安全性。本研究結果顯示:觀察組患者治療總有效率高于對比組,差異具有統計學意義(P<0.05)。治療后,兩組患者NIHSS評分低于本組治療前,Barthel指數高于本組治療前,且觀察組患者NIHSS評分低于對比組,Barthel指數高于對比組,差異具有統計學意義(P<0.05)。這與相關研究中,阿司匹林與硫酸氫氯吡格雷可提高患者神經功能和生活質量的研究結果相一致[5]。提示,通過阿司匹林與硫酸氫氯吡格雷聯合用于腦梗死的治療中,可通過抗血小板聚集作用,改善患者神經功能缺損程度,提高患者生活自理能力。觀察組患者不良反應發生率低于對比組,但差異無統計學意義(P>0.05)。在本研究中,患者均未發生嚴重的不良反應。并且聯合用藥方案產生的不良反應未比單獨用藥有明顯增加,提示了聯合用藥的安全性。

綜上所述,阿司匹林聯合硫酸氫氯吡格雷口服治療腦梗死療效顯著,可改善患者神經功能,完善預后,不良反應少,安全性高。