胺碘酮對冠心病室性心律失常患者心功能、血清超敏C反應蛋白的影響

李學良

冠心病又稱冠狀動脈粥樣硬化性心臟病,患者血管變窄或阻塞,心肌缺血缺氧,甚至發生心肌梗死;冠心病室性心律失常患者臨床表現為心悸、胸悶等癥狀,因此,提高患者生命保障是本病治療的目的,常規的治療方式雖能緩解病情,但臨床效果不理想,而胺碘酮屬于治療冠心病室性心律失常的常用藥物[1],能夠抑制患者心律失常癥狀,具有保護心肌作用,故本研究將胺碘酮用于冠心病室性心律失常患者的臨床治療中,分析其對患者心功能、血清超敏C反應蛋白的影響,現將結果報告如下。

1 資料與方法

1.1一般資料 回顧性選取2018年12月~2020年2月于本院收治并確診為冠心病室性心律失常的189例患者作為研究對象。納入標準:①參照中華醫學會心血管病分會有關診斷標準明確為室性心律失常的患者;②經冠狀動脈造影證實為冠心病室性心律失常的患者;③患者已簽署知情同意書;④心功能分級Ⅱ~Ⅳ級[2]。排除標準:①對本研究所用藥物存在禁忌證的患者;②合并甲狀腺功能亢進的患者;③存在緩慢性心律失常及長QT綜合征的患者;④有認知功能障礙性疾病的患者。將患者隨機分為實驗組(94例)和對照組(95例)。實驗組患者中男54例,女40例;年齡55~78歲,平均年齡(63.85±4.72)歲;心電圖檢查顯示:心絞痛46例,RonT現象19例,陣發性室速22例,持續性室速7例;心功能分級:Ⅱ級39例,Ⅲ級48 例,Ⅳ級7例。對照組患者中男52例,女43例;年齡56~77歲,平均年齡(62.94±4.69)歲;心電圖檢查顯示:心絞痛44例,RonT現象20例,陣發性室速24例,持續性室速7例;心功能分級:Ⅱ級40例,Ⅲ級46 例,Ⅳ級9例。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2方法 兩組患者于入院后均進行生命體征檢測。對照組患者給予吸氧、強心、利尿等常規治療;實驗組患者在對照組基礎上給予鹽酸胺碘酮(桂林南藥股份有限公司,國藥準字H45021423)治療,將200 mg鹽酸胺碘酮+5%葡萄糖注射液100 ml混合,靜脈滴注,1次/d,要求先快后慢,30 min內完成,治療7 d后將藥物劑量更改為200~400 mg/d,2次/d。兩組療程均為4周。

1.3觀察指標及判定標準 比較兩組患者治療前后心功能指標(收縮壓、舒張壓、左室射血分數、QTd及心率)、血清超敏C反應蛋白及血液流變學指標(高切全血粘度、低切全血粘度及纖維蛋白原)及臨床療效。①心功能指標檢測[3]:采用心電圖檢查患者心功能指標,包括心率、血壓、左室射血分數及QTd;②血清超敏C反應蛋白及血液流變學指標監測:采集患者晨起空腹靜脈血,統計患者血液流變學指標,主要包含高切全血粘度、低切全血粘度、纖維蛋白原水平等。③療效判定標準:根據患者心功能改善程度評估臨床療效,顯效:室性心律失常等相關癥狀基本消除,24 h心電監護檢查期前收縮程度減少>90%,且心功能改善2級以上;有效:臨床癥狀明顯緩解,24 h心電監護檢查期前收縮程度減少60%~90%,心功能分級改善為Ⅰ級;無效:患者的臨床癥狀未見改變,24 h心電監護檢查期前收縮程度減少<60%。總有效率=顯效率+有效率。

1.4統計學方法 采用SPSS22.0統計學軟件對數據進行處理。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

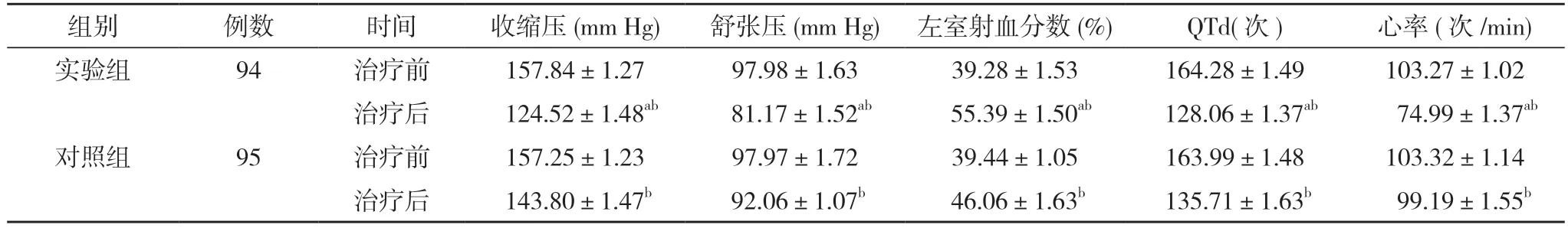

2.1兩組患者治療前后心功能指標比較 治療前,兩組患者的收縮壓、舒張壓、左室射血分數、QTd及心率水平比較差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組患者的收縮壓、舒張壓、QTd及心率水平均低于治療前,左室射血分數高于治療前,差異有統計學意義(P<0.05);實驗組患者的收縮壓、舒張壓、QTd及心率水平均顯著低于對照組,而左室射血分數明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

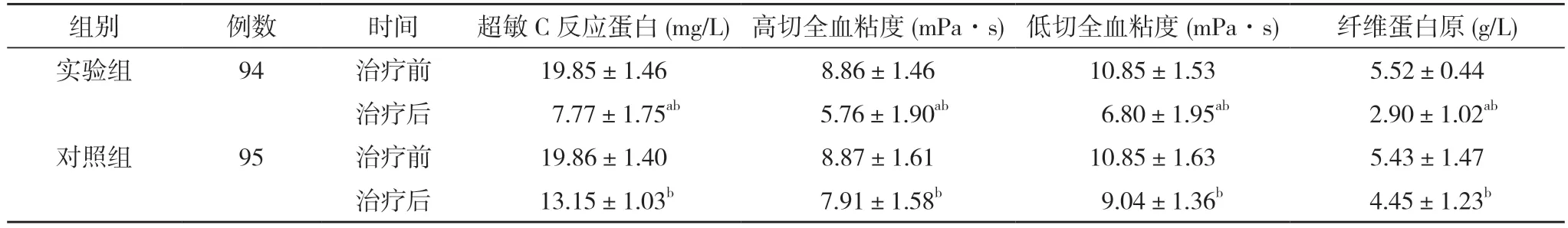

2.2兩組患者治療前后血清超敏C反應蛋白及血液流變學指標比較 治療前,兩組患者的超敏C反應蛋白、高切全血粘度、低切全血粘度及纖維蛋白原水平比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組患者的超敏C反應蛋白、高切全血粘度、低切全血粘度及纖維蛋白原水平均低于治療前,且實驗組明顯低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表1 兩組患者治療前后心功能指標比較(±s)

表1 兩組患者治療前后心功能指標比較(±s)

注:與對照組治療后比較,aP<0.05;與本組治療前比較,bP<0.05;1 mm Hg=0.133 kPa

表2 兩組患者治療前后血清超敏C反應蛋白及血液流變學指標比較(±s)

表2 兩組患者治療前后血清超敏C反應蛋白及血液流變學指標比較(±s)

注:與對照組治療后比較,aP<0.05;與本組治療前比較,bP<0.05

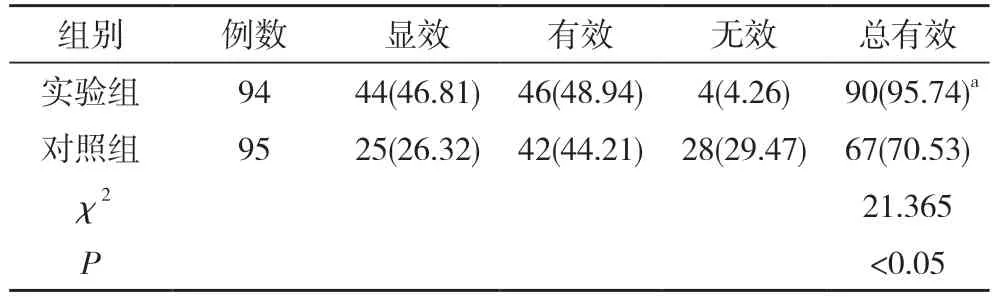

2.3兩組患者臨床療效比較 治療后,實驗組總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者臨床療效比較[n(%)]

3 討論

冠心病患者的臨床常規治療以吸氧治療為首,隨后進行對癥治療,包括他汀類藥物調脂、血管緊張素轉換酶抑制劑(ACEI)和利尿劑降壓及β受體阻滯劑心室重構,吸氧可直接作用于急性心肌梗死引起的室性心律失常患者,有效促進血氧分壓提高,預防缺氧性休克,達到保護心肌的作用;他汀類藥物,如阿托伐他汀是冠心病高血脂常用治療藥物,降低血脂能力顯著,有研究表明,血脂持續過高將增加患者死亡風險;利尿劑呋塞米又稱為速尿,ACEI常用藥為卡托普利,兩者均屬于降壓藥物,通過降低血壓的方式,減少心肌耗氧量,對心肌損傷程度降低;β受體阻滯劑常用藥美托洛爾能夠對β腎上腺素受體具有選擇作用,具有較強的改善左室重構作用,長期使用美托洛爾利于降低死亡率,作用效果顯著[4]。胺碘酮屬于Ⅲ類抗心律失常藥物,是一種高脂溶性化合物,擴張冠狀動脈的作用強,改善心肌缺血癥狀顯著,胺碘酮對室上性、室性快速性以及冠心病等因素所致的心律失常療效顯著,使心電圖QT/QTC 進行延長。臨床實驗顯示,胺碘酮具有Ⅰ、Ⅱ及Ⅳ類心律失常藥物的作用,對鈉、鉀及鈣離子通道均具有一定的阻斷作用,減少心肌的工作,有效降低電沖動傳導速度,心搏出量增加。胺碘酮半衰期較長,口服治療起效慢,通常需要口服數日或數周才可見效,故臨床常選用靜脈給藥,在注射15 min后,即可遍布全身各器官組織,血壓降低效果獲得提升,因代謝過程在肝臟而不經過腎臟,對于腎功能衰竭的患者可放心治療。有研究資料顯示,胺碘酮具有負性肌力功效,減緩心率、降低竇房結自律性,有效改善室性心律失常和陣發性的短暫性心動過速[5]。

綜上所述,胺碘酮與常規對癥治療聯合應用于冠心病室性心律失常患者的臨床治療中,較常規對癥治療效果顯著,不僅能減輕患者臨床癥狀,而且可以改善患者心功能指標,臨床安全性高。