針刺合谷穴聯合牽正散加減對中樞性面癱的意義研究

崔銀璐 王明月 溫如果

中樞性面癱為臨床高發病,主要由面神經核上行通路任何部位受損導致。中樞性面癱患者臨床主要表現為中樞性面癱患者上部面肌不受累,中樞性面癱患者鼻唇溝變淺等。嚴重影響面部的功能和美觀,給患者帶來沉重的心理負擔[1]。不僅影響患者的社會功能還會降低患者的生活質量。近幾年,針刺合谷穴治療中樞性面癱效果較好。作者根據多年臨床經驗采取針刺合谷穴聯合牽正散加減進行治療,報告如下。

1 資料與方法

1.1一般資料 選取2019年1月~2020年4月在武警遼寧省總隊醫院就診的80例中樞性面癱患者,隨機分為試驗組與對照組,各40例。對照組男20例,女20例;年齡45~75歲,平均年齡(55.7±6.5)歲,體質量指數23.0~28.7 kg/m2,病程8~15 d,平均病程(9.0±2.0) d;試驗組男19例,女21例,年齡43~77歲,平均年齡(55.6±7.1)歲,體重指數23.0~28.5 kg/m2,中樞性面癱患者病程8~16 d,平均病程(9.0±2.3) d。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2診斷標準 符合《中國急性缺血性腦卒中診治指南2010》[2],并參考《現代面神經外科的基礎與臨床》[3]自擬中樞性面癱的診斷標準。

1.3納入標準 符合診斷標準;首次發病,病程≤25 d;患者年齡在30~90歲;患者對本試驗知情同意并簽署同意書。

1.4排除標準 ①既往腦卒中遺留的中樞性面癱患者;②蛛網膜下腔出血以及腦出血手術后的中樞性面癱患者;③具有意識障礙,嚴重心血管、肝、腎和造血系統等;④有精神病史、癡呆病史,不能正常表達者;⑤不愿意參加者。

1.5方法 兩組患者均采取西醫基礎治療,給予吸氧和呼吸支持,保持呼吸支持、心臟功能,同時控制血糖、血壓、血脂等,進行抗血小板、抗凝、降纖等。兩組患者均采取針刺合谷穴配合辯證取穴,合谷穴操作方法,進針深度10~15 mm施以捻轉行針手法,捻轉角度90~180°,捻轉頻率120次/min,留針30 min;辨證取穴,取雙側內關,患側水溝穴,患側迎香,患側三陰交,患側極泉、尺澤。如果患者吞咽困難者取風池穴,翳風穴,語言不利上廉泉,足內翻取丘墟透照海。試驗組在對照組的基礎上采取牽正散加減治療,僵蠶15 g、全蝎(炮制)15 g、白附子(炮制)15 g,隨癥加減,風寒較重荊芥15 g、防風15 g溫經解表,散寒通絡;面部腫痛者加赤芍15 g、川芎15 g、桃仁15 g活血通絡、祛瘀止痛;身體虛胖者加膽南星15 g、姜半夏15 g祛痰通絡。水煎服,100 ml,分2次口服。7 d為1個療程。

1.6觀察指標及判定標準 ①H-B量表主要對雙側面肌運動對稱程度、中樞性面癱患者有無聯帶運動及面肌攣縮進行評價,損傷程度分6級,Ⅰ級:正常,功能值100%;Ⅱ級:面部肌肉輕度障礙,功能值70%~99%;Ⅲ級:面部肌肉中度障礙,功能值45%~69%;Ⅳ級:面部肌肉重度障礙,功能值20%~44%;Ⅴ級:面部肌肉嚴重障礙,功能值1%~19%。②臨床療效判定標準:痊愈為患者臨床癥狀完全或幾乎完全消失。顯效為患者臨床癥狀較治療前有顯著改善。有效為患者臨床癥狀較治療前有一定改善。無效為患者無改善,甚至加重。總有效率=痊愈率+顯效率+有效率。

1.7統計學方法 采用SPSS20.0統計學軟件處理數據。計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗;等級資料采用秩和檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

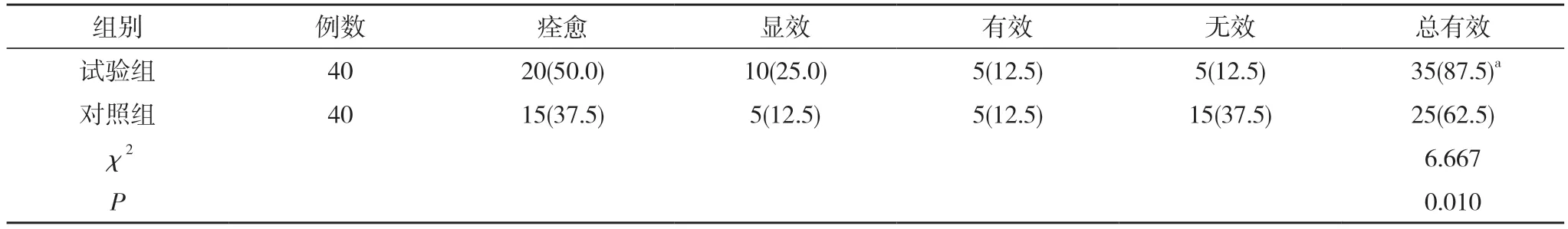

2.1兩組臨床效果比較 試驗組治療總有效率87.5%高于對照組的62.5%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

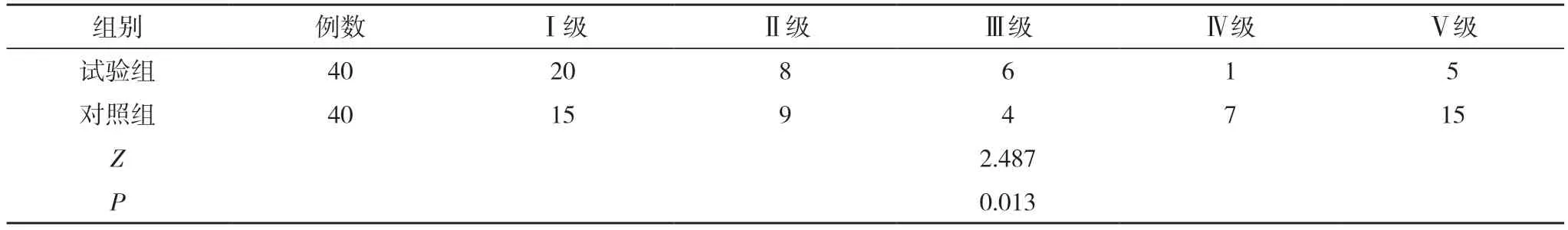

2.2兩組H-B等級比較 試驗組H-B等級優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表1 兩組臨床效果比較[n(%)]

表2 兩組H-B等級比較[n(%)]

3 討論

中樞性面癱是臨床上的常見疾病,主要的臨床表現為一側或者雙側鼻唇溝變淺,嘴角漏氣等,嚴重影響患者的生活質量和患者的外貌美觀,給患者帶來沉重的心理壓力。面癱在中醫學中屬于“口渦”的范疇,主要是因為氣血不足,正氣虧虛,導致風邪乘虛而入,血脈弊阻引起,從而引起面部經絡受阻,發生面部改變。中醫采取針刺治療,可以有效的疏通面部氣血,改善局部血液供應,糾正容貌。有研究顯示,合谷穴是治療面癱的經驗穴,治療中樞性面癱有確切臨床療效,傳統醫學就有“面口合谷收”的經典論述。針刺治療面癱顯著,可以疏通經絡,調和氣血、扶正祛邪、調和陰陽的作用,并且現代研究顯示,通過針刺面部穴位可以提高面部的血流量,加速局部血液循環,刺激免疫細胞,降低免疫球蛋白,增加神經因子養分,刺激神經突起以及乙酰膽堿轉移酶,促進面神經恢復[4]。合谷穴為原穴,是人體體表與體表上下聯系及與內臟聯系之樞紐,陽明經為多氣多血的經脈,因此針刺合谷穴可以治療頭、面頰、鼻、口腔、齒、咽喉等部病證,并且中醫學認為,“經脈所過,主治所及”,手陽明大腸經的經脈、經別、經筋均上頭面,因此位于本經的合谷穴可以有效的治療頭面疾病。并且現代研究顯示,合谷穴深層分布有尺神經深支的分支,針刺合谷穴可以激活中樞性面癱患者手部投射區和中樞性面癱患者面口部投射區,反應出合谷穴與面部有著密切的關系,為“面口合谷收”提供客觀的理論依據,同時配合雙側內關,位于手厥陰心包經可以起到改善面部氣血的作用,患側水溝穴位于督脈可以起到倒動機體陽氣的作用,患側迎香穴位于手陽明大腸經,可以有效的改善患者的鼻唇溝變淺的癥狀,患側三陰交調動全身陰經,以上穴位連用不僅可以調動局部氣血,也可以調動本經氣血,吞咽困難者取風池穴、翳風穴,是治療吞咽困難的經驗穴,語言不利者取上廉泉穴可有效改善語言不利以及口角流涎的癥狀,如果足內翻取丘墟透照海[5]。同時配合藥物治療,牽正散是治療面癱的經典方劑,首見于《楊氏家藏方》論述“治口眼斜”,明吳昆《醫方考》云“中風、口眼渦斜,無他證者,牽正散方主之”。主要認為是正氣不足引起,風寒之邪乘虛入面部經絡,牽正散由白附子祛痰散結、去毒止痛、清熱利濕為君藥,《靈樞經筋》云“足之陽明,手之太陽,筋急則口目為噼”,白附子可以上行頭目,作用效果佳,僵蠶息風止痙,袪風止痛,化痰散結、全蝎息風鎮痙,攻毒散結,為臣藥,通絡止痛3味藥組成,具有祛風化痰,通絡止痙的作用,尤其是分中經絡引起。同時隨癥加減,如果寒邪比較重,使用荊芥袪風解表,透疹消瘡,防風袪風解表,勝濕止痛,止痙;面部腫痛者加赤芍清熱涼血,活血祛瘀、川芎活血行氣,袪風止痛、桃仁活血袪瘀,活血通絡、祛瘀止痛;身體虛胖者加膽南星清熱化痰,息風定驚、姜半夏祛痰通絡。現代研究顯示,牽正散提取物顯著抑制帕金森小鼠震顫,對運動障礙有改善作用,可以緩解肌肉痙攣、關節震顫,高超[6]在觀察加味牽正散配合針灸治療面癱的臨床療效中發現,牽正散配合針灸治療面癱效果比較好,可以有效的改善臨床癥狀,提高患者的面部功能,以上研究與本研究相同,從本試驗可以看出,試驗組治療總有效率87.5%高于對照組的62.5%,差異有統計學意義(P<0.05)。試驗組H-B等級優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,對中樞性面癱患者采取針刺合谷穴聯合牽正散加減,臨床效果顯著,值得推廣。