基于產業集聚視角的制造業創新能力研究

張立恒

(信陽農林學院 財經學院,河南 信陽464000)

1 問題提出

中國經濟的快速增長,在很大程度上得益于制造業的高速發展。制造業的創新驅動成為中國目前實現經濟穩定增長的重要引擎。制造業的高貢獻、高占有率、高耗能和高關聯等特性決定了其高集聚性和高創新性,并且集聚和創新能力之間有良好的互動關系。此外,產業集聚是產業的一種空間組織形式[1],是國家、區域和城市經濟發展的特征之一,已經引起了管理學、經濟學、城市學和社會學等學科的廣泛關注。但是,目前中國制造業的集聚僅僅是地理上的集中,其創新能力并不強,產業集聚對創新能力的促進和推動作用有待提高。

2 產業集聚與制造業創新的關系

2.1 產業集聚為制造業創新提供了優勢的資源

生產同類產品的企業以及相關機構集聚在一定的區域內,形成制造業集群。制造業集群因其集聚了優勢資源以及專業化的勞動力,企業間可以實現資源共享、降低交易成本,為發展創新提供更加便利的條件。由于是同類產品生產,目標消費者群體相同,這些企業之間存在市場占有份額的競爭,但是由于生產產品的共性以及集群企業間的資源互補優勢,也為企業發展提供了新的增長點,使得這種競爭關系轉化為協作關系。

2.2 產業集聚為制造業創新營造了良好的氛圍

產業集聚區內的企業可能會產生同業競爭,幾乎每家企業為了生存都面臨著競爭壓力。集聚所帶來的生產活動開展地點的臨近性,容易使企業在產品質量、產量、定價、生產成本、企業文化、管理模式等方面進行直接競爭。企業為了持續經營乃至脫穎而出,必將不斷努力,獲得超額利潤。同業競爭產生的壓力在無形中鞭策著企業開展創新活動。另外,雖然員工之間面對面的交流促進了信息的共享,但是反過來卻也造成企業所掌握的知識或技術極易被復制或模仿,領先企業為了保持優勢地位,勢必加大創新的力度,而緊隨其后的企業由于在信息流動過程中大致掌握了產品的發展方向和市場信息,創新速度更快。

2.3 產業集聚為制造業創新提高了擴散的效率

在產業集聚區內,這種集聚現象推動了不同企業之間正式的和非正式的信息交流,從而獲取知識或技術積累收益,無論是上下游垂直生產關系,或是水平競爭關系。集聚區企業之間融洽的合作關系或者炙熱的競爭關系[2],促使企業打破技術傳播的產權屏障,進而促進了創新技術的普及,并提高了擴散效率。

3 基于產業集聚視角的制造業創新能力實證研究

3.1 研究方法與思路

3.1.1 數據來源 本研究所有數據選取主要來自國泰安數據庫(CSMAR)和《中國統計年鑒》2011-2015年制造業,公司年報信息來自上海證券交易所官網,著重從這些數據來分析產業集聚視角下制造業創新能力強弱情況。

3.1.2 指標體系 對引入因子分析的7個變量(研發人員數量、研發人員數量占比、研發投入金額、研發投入占營業收入比例、總資產、凈利潤、營業收入和專利數量),進行因子分析。

3.1.3 研究思路 主要采用主成分分析法提取公因子,提取特征值大于1的因子,采用方差最大正交旋轉的方法,同時,將因子得分作為新的變量存入[3]。

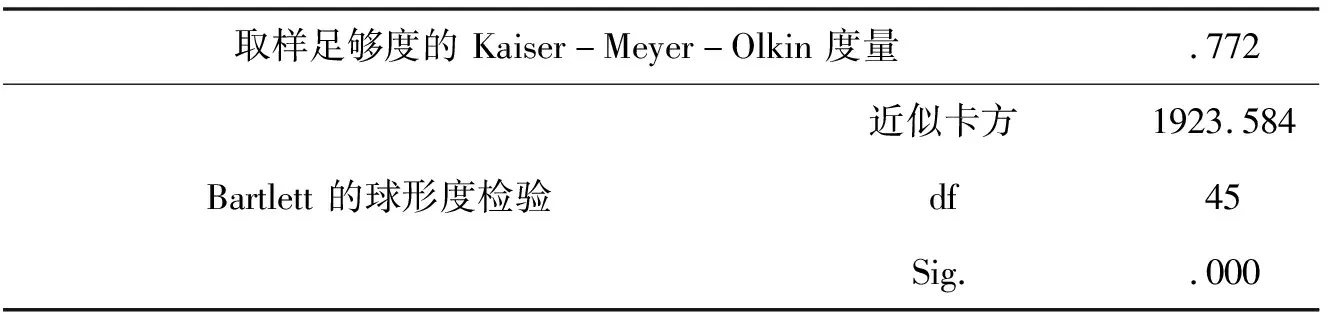

3.1.4 適合度檢驗 把收集的數據通過SPSS 21進行檢驗。KMO和Bartlett球形度檢驗時,KMO值為0.772,近似卡方值為1923.584,自由度為45,這些指標變量值顯示它們之間具有一定的相關性,可以進行因子分析,見表1。

表1 KMO 和 Bartlett 的檢驗

a.旋轉在 5 次迭代后收斂。

3.2 分析和結果

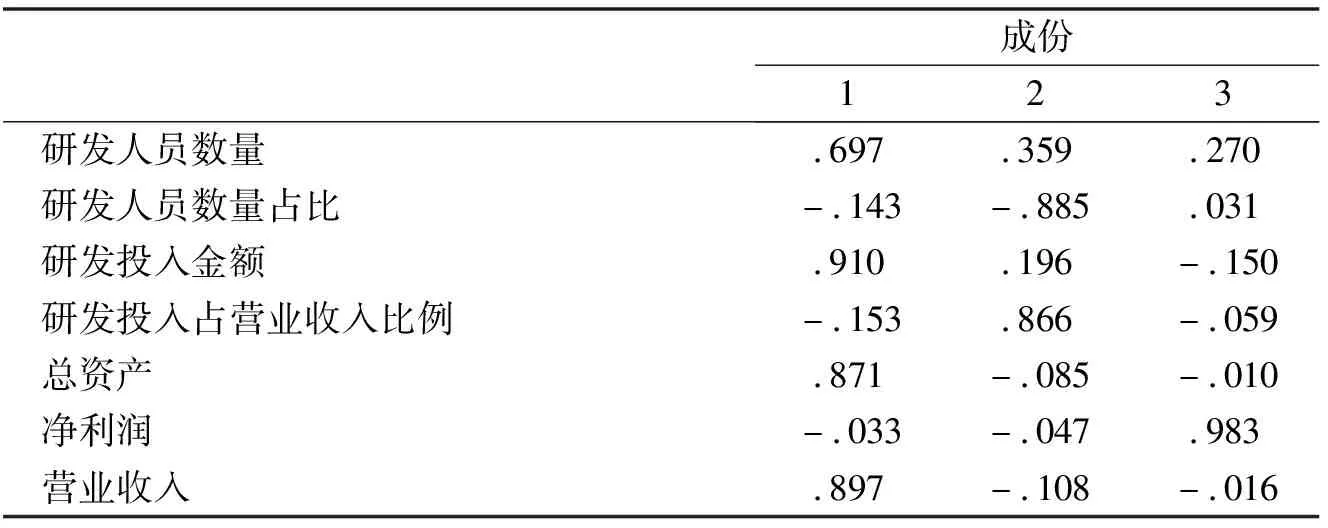

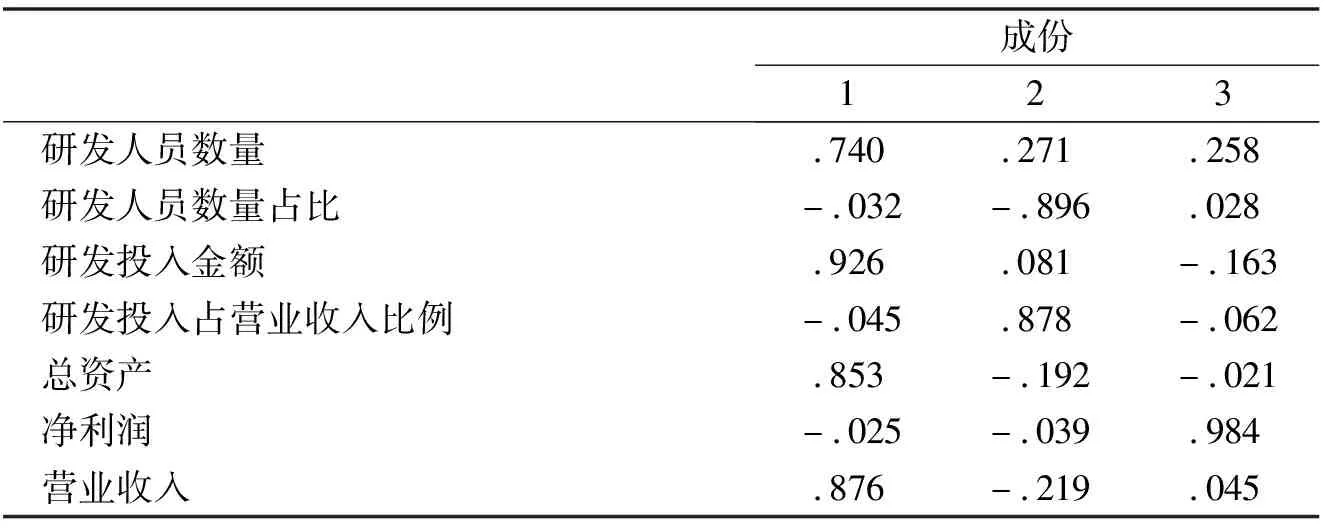

3.2.1 提取主成分因子 通過降維從原始表格的7個變量中提取3個公因子。這3個公因子可以解釋原始表格中81.59%的信息量。于是,本文確定提取3個公因子。同時根據原始表格中的8個變量與新生的3個公因子之間的相關程度,本文為這3個公因子取名:因子1為創新產出能力;因子2為創新因子能力;因子3為創新支撐能力[4],見表2、表3。

表2 成份矩陣a

表3 旋轉成份矩陣a

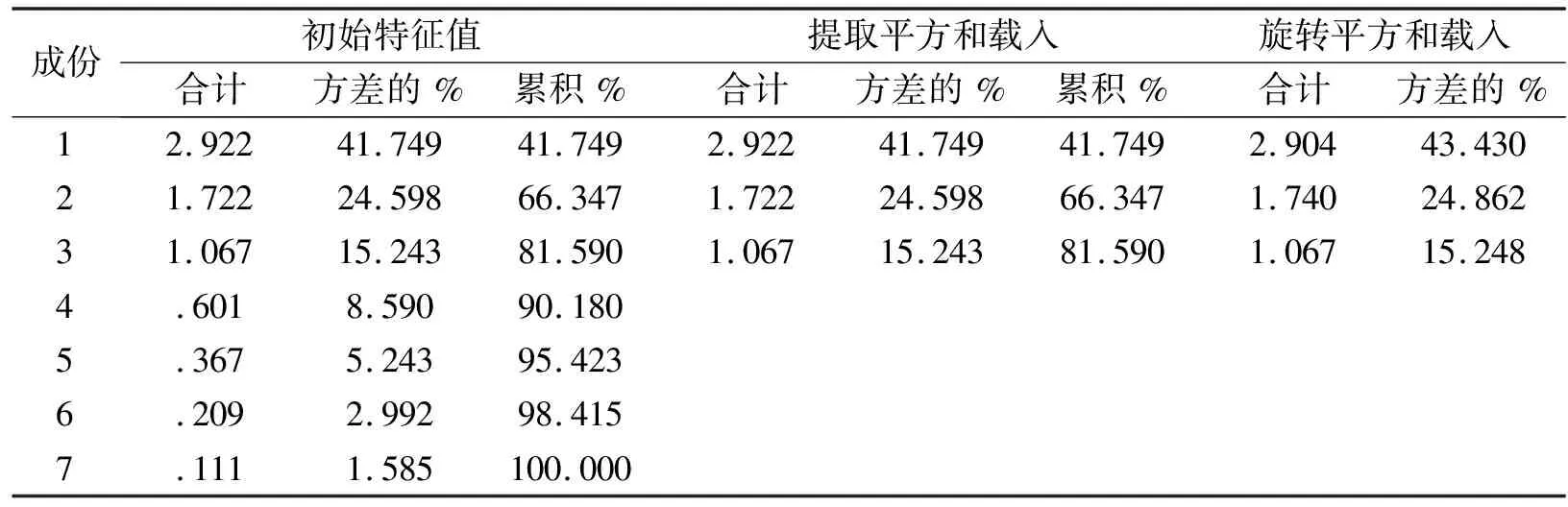

3.2.2 結果 前三個因子的解釋率達到81.59%。表4中第一列為特征值(主成分的方差),第二列為各個主成分的貢獻率,第三列為累積貢獻率,由表4看出前3個主成分的轉法:具有 Kaiser 標準化的正交旋轉法。

表4 解釋的總方差

3.3 基于產業集聚視角的制造業創新能力排名

3.3.1 因子得分

得到以下因子得分函數:

F1=0.241*Z1+0.270*Z2 +…-0.084*Z7

F2=0.036 *Z1-0.069*Z2 +...-0.603*Z7

F3=-0.175 *Z1+0.371*Z2 +...-0.219*Z7

同樣Z1~Z7是標準化的數據,其綜合得分計算公式:

F =(45.176*F1+24.639*F2+21.681*F3)/81.590

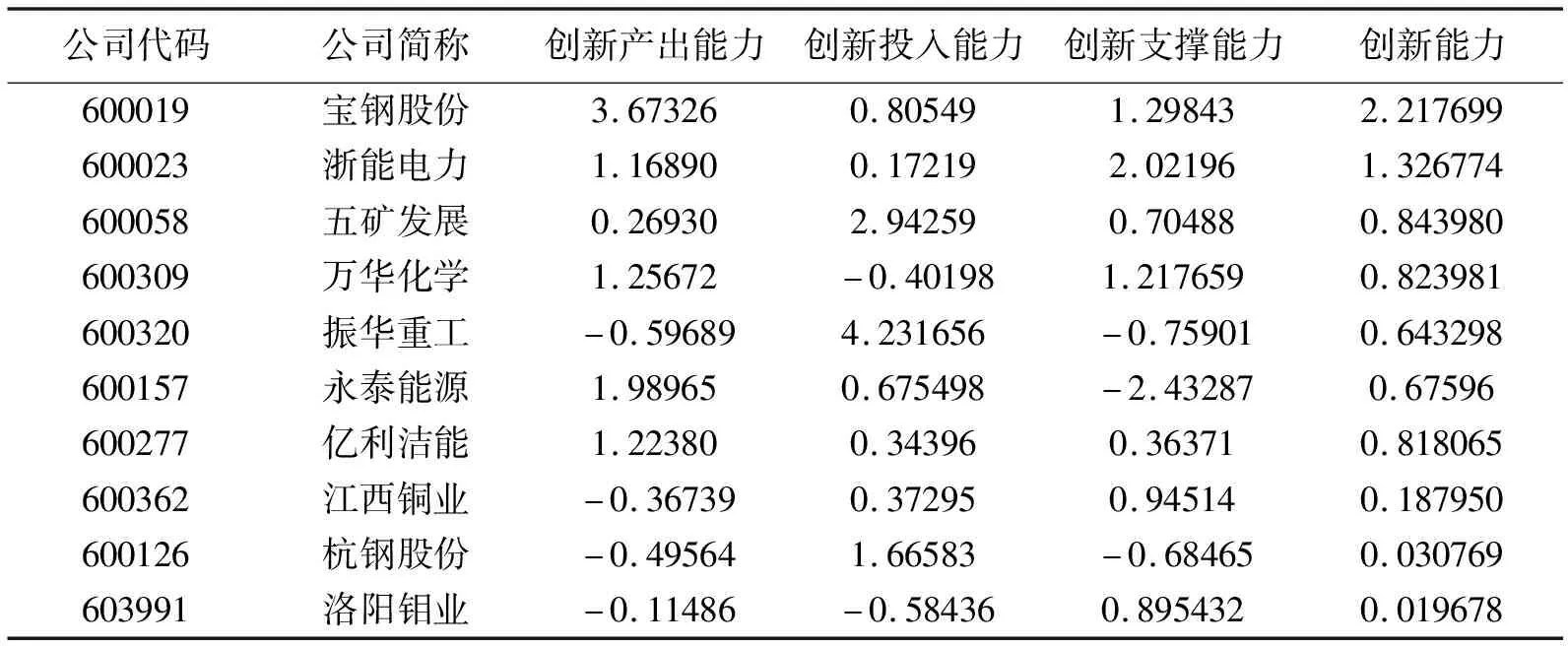

表5 制造企業創新能力排名表(前十名)

從表5可以看出,創新能力較強的企業基本上是創新產出和創新支撐能力較大,創新投入能力較大的排在前面(但是億利潔能除外)。億利潔能進行系統創新,采用智慧化系統,不僅保障了設備安全、環保、長周期穩定運行,有效提升管理效率,而且實現了降本增效的目的。其二氧化碳壓縮機控制系統率先進行智慧化升級改造,實現了自動化操作,有效控制了人為因素所導致的偏差,使機組在最優工作狀態下運行,大幅降低了原料消耗,“僅此機組每年就能節約成本500萬元以上”。這說明綠色環保的較小投入,便能帶動創新能力增強的較大收獲。杭鋼企業主要靠創新投入制勝,有著較高的能力支撐風險;永泰能源主要依靠創新產出能力制勝,創新支撐能力一般,創新投入能力較低。

3.3.2 結論

通過以上的分析,得出科技型制造業的創新能力較強,其中綠色創新帶來的創新能力最強;而傳統的高能耗制造業創新產出能力遠低于創新投入能力,創新能力較低;產業集聚性強的產業其企業創新能力強,產業集聚與企業創新能力呈正比。

4 對策建議

4.1 進一步完善制造業企業集聚的軟環境

加快體制創新、發揮政府的職能,確保制造業集聚的軟環境。當前,中國的市場機制還不夠完善,這是計劃經濟的慣性使然:國家的宏觀經濟政策依然是以市場為導向的綜合改革,但是綜合改革的進程比較緩慢,政府主導型的市場經濟依然根深蒂固。因此,積極轉變政府職能,加快體制創新的步伐,打造服務型政府,營造制造業發展、產業集聚和創新能力提升的制度軟環境比資本的支持更為重要。加快各級政府的職能轉變,政府職能向服務型小政府轉變,將政府經濟工作的重心放在服務和扶持上,提供必要的公共產品服務、維護公共秩序、完善公共設施等,踏實地、穩步地打造服務于市場經濟的、產業發展的小政府,提高政府的辦事效率,完善政府的監督職能,建立完備的規章制度,打造促進高技術產業創新能力提高的技術、知識交流和開發平臺,為制造業提供優質的物力資源和人力資源,為制造業產業集聚內企業的投融資和企業融合等搭建良好的平臺,做足產業規劃、做長產業集聚規劃、做全產業布局規劃,引導制造業產業集聚,為產業集聚打造良好的制度軟環境和基礎設施等硬環境。

4.2 建立技術知識交流平臺,完善制造業產業集聚體系

技術知識交流平臺對于制造業轉型升級尤為重要。政府應當建立適時、適地的政策引導制造業集聚的建立、發展和成熟,并促進制造業產業集聚內知識交流平臺的建立和完善,并根據不同的時間、地點和空間,適時地調整相應的政策,確保制造業產業集聚、制造業產業集聚內知識技術的暢通交流和制造業產業創新能力的提升和制度軟環境。

4.3 完善市場機制、規范競爭秩序,確保制造業產業集聚的市場環境

完善的市場機制是制造業發展、制造業產業集聚和制造業產業創新的基礎。完善的市場機制會引導著制造業向適合的區域集聚,制造業集聚內的企業會在市場信號的基礎上對需求和供給的變化作出反應,在市場上保持競爭力。制造業的創新能力也是在完善的市場機制條件下不斷提升的,創新投入能力根據市場機制的需求信號不斷作出調整,創新產出能力根據市場需求不斷提升其技術和知識的產品化和市場化,創新支撐能力也會根據市場需求和供給的變化不斷調整,使得制造業的產品和服務與市場的需求一致,也就是說制造業的創新能力要與完善的市場機制條件下的市場信號相匹配,否則其創新能力難以持續提升。因此,政府需要培育并建立完善的市場機制,進而引導制造業的創新能力不斷提升。

4.4 發揮政府的宏觀調控作用,優化創新能力提升的環境

具體包括基礎設施建設和完善,知識和技術環境、生產性服務業的發展。基礎設施建設和完善主要指的是制造業集聚地的基礎設施建設,如公路建設和密度、高鐵建設和密度、互聯網設施完善和電信業務量等。規劃良好的、前瞻先進的、綜合協調的基礎設施建設是制造業產業集聚不斷發展和完善的基礎,也是制造業集聚促進創新能力提升的環境基礎。知識和技術環境指的是新知識和新技術產生的環境、廣泛運用和推廣的環境以及知識技術保護的環境。良好的知識和技術環境是新知識和新技術產生、傳播和保護的基礎,是制造業創新的前提條件。

4.5 通過資本積累,以產業集聚促進制造業創新能力的提升

通過經濟性工具和社會性工具,增加制造業集聚和創新能力提升的物力資本。經濟性工具的出發點是政府和相關管理部門尊重市場機制,利用經濟刺激措施和經濟管理技術等指導和規范目標行業、群體和組織,從而達到既定的政策目標。經濟性工具也有優點和缺點,其優點是目標行業、群體和組織的積極性、靈活性和創新性較高;缺點是經濟性工具見效慢、滯后、信息不對稱等。制定合適的財政扶持政策,發揮其經濟性工具的作用,并以經濟性工具帶動社會性工具發揮作用。財政扶持政策主要指的是財政支出政策,主要包括政府投資支出與政府轉移支付,政府通過投資,既可以給制造業發展和集聚提供資金支持和空間支持,也能促進制造業創新。