半導體激光輔助治療中重度牙周炎的臨床效果評價*

楊娟霞 萬茜

牙周炎是一種慢性炎癥性疾病,炎癥反應可擴散至牙骨質、牙槽骨和牙周膜等,當患者未及時接受合理有效的治療時,病情可逐漸進展,最終只能將患牙拔除[1]。去除菌斑和牙石、控制感染是決定中重度牙周炎患者治療是否成功的關鍵性因素[2]。傳統牙周基礎治療是控制牙周炎癥主要方法,可有效控制炎癥進展,緩解病情[3]。但遇到根分叉Ⅱ度病變和根面凹陷等情況時,即使采用工作刃較小的mini five 型刮治器也無法徹底清除牙石菌斑,且還會使暴露的牙根表面受到損傷,極易導致菌斑再次滯留、附著[4]。近年來,有研究指出,半導體激光具有溫和機械刮除的效果,能抑制深層細菌繁殖,具有良好的殺菌效果,但半導體激光無法去除牙結石,只能起到輔助殺菌的作用,僅作為輔助治療手段[5]。雖目前有關半導體激光治療中重度牙周炎的相關研究較多,但治療效果尚未統一,存在爭議,仍需加以明確。本研究旨在探討分析半導體激光治療中重度牙周炎的效果,以期為后續中重度牙周炎的臨床治療提供參考經驗。現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2019 年1-12 月于本院就診的10 例中重度慢性牙周炎患者,其中女6 例,男4 例,平均年齡(37.8±1.2)歲。(1)納入標準:①排除第三磨牙,全口至少有20 顆天然牙;②將全口分為四個區,每區至少有一個牙齒探診深度(PD)≥6 mm,同時牙槽骨吸收超過根長的1/3;③牙齒無明顯松動;④無全冠修復體、牙周牙髓聯合病變、Ⅲ度以上根分叉病變;⑤依從性良好。(2)排除標準:①妊娠、哺乳或計劃近3 個月內懷孕的女性;②急性牙周膿腫或急性壞死性齦炎;③近1 年內有牙周治療史;④近3 個月內有抗生素、非激素類抗炎藥物及免疫制劑服用史;⑤其他系統性疾病;⑥吸煙。患者及其家屬均知情并同意,本研究已經倫理學委員會批準。

1.2 方法 對所有納入對象進行口腔衛生宣教及超聲波齦上潔治后,將符合標準的患者左右側牙列隨機分為試驗組和對照組。每個象限選取探診深度(probing depth,PD)≥6 mm 的2 個位點,共80 個位點,試驗組與對照組各40 個位點。試驗組進行傳統牙周基礎治療+半導體激光治療,半導體激光治療具體內容如下,設置半導體激光功率為1.5 W,時間為20 s,共進行2 次,并平整牙根面。對照組僅進行傳統牙周基礎治療。

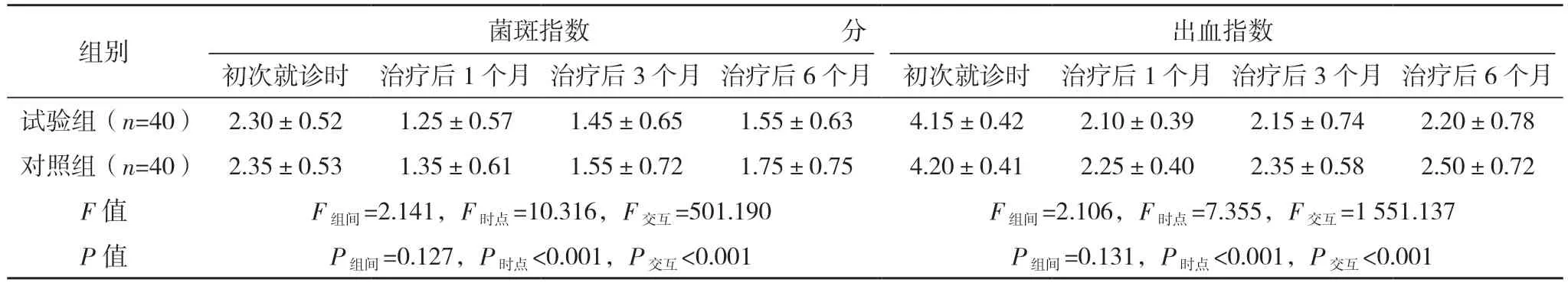

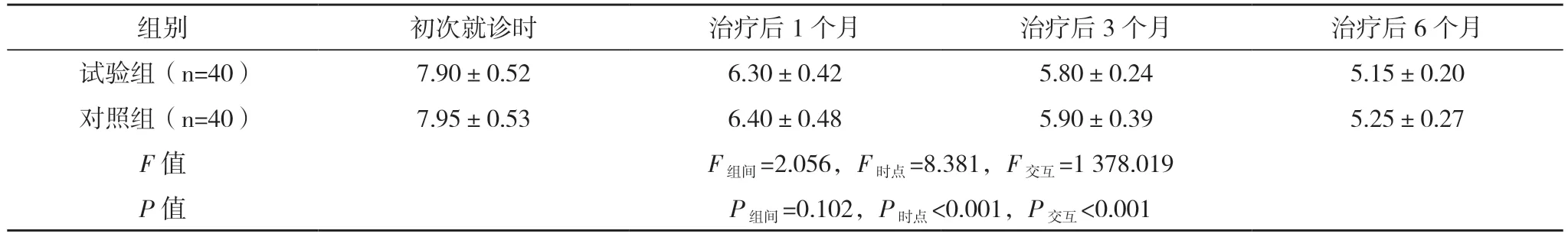

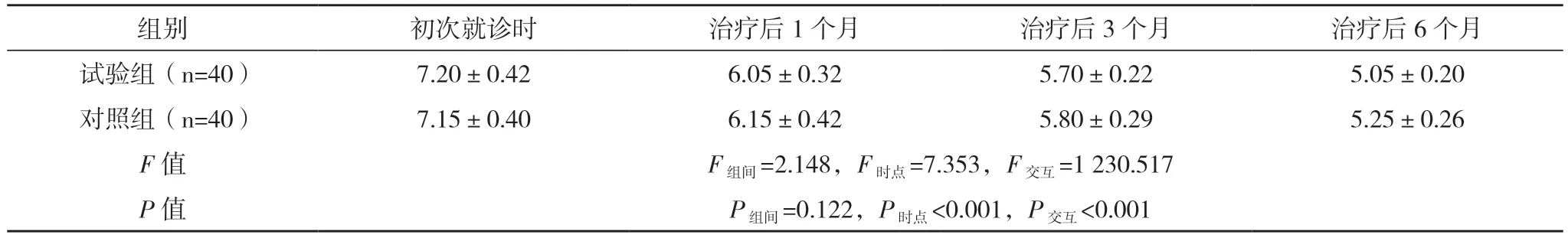

1.3 觀察指標及判定標準 (1)比較兩組初次就診時、治療后1、3、6 個月的菌斑指數、出血指數。菌斑指數用視診結合探針的方法檢查,檢查是用探針輕劃牙面,根據菌斑的量和厚度記分,采用0~3 分制。0:齦緣區無菌斑;1:齦緣區的牙面有薄的菌斑,但視診不可見,若用探針刮牙面可見牙菌斑;2:在齦緣區或鄰面可見中等量菌斑;3:齦溝內或齦緣區及鄰面存有大量軟垢。出血指數為將牙周探診深入至牙齦袋或齦溝內,觀察探針取出后30 s 牙齦變化及出血情況,采用0~5 級制。0 級:牙齦正常、無出血和炎癥。1 級:探針不出血、牙齦發生炎癥性改變;2 級:點狀出血;3 級:血液沿著牙齦緣擴散;4 級:血液充滿齦溝并溢出;5 級:自動出血。(2)比較兩組初次就診時、治療后1、3、6 個月的牙周探診深度。用普通牙周探針進行測量,以mm 為單位。(3)比較兩組初次就診時、治療后1、3、6 個月的附著喪失水平。附著喪失水平是牙周袋底到釉牙骨界的距離,以mm 為單位。

1.4 統計學處理 采用SPSS 24.0 軟件對所得數據進行統計分析,計量資料用()表示,組間比較采用t 檢驗,組間單指標多個時點比較采用重復度量檢驗;計數資料以率(%)表示,比較采用χ2檢驗。以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組不同時點菌斑指數和出血指數比較 不同時間點兩組菌斑指數和出血指數比較的時點效應及組間×時點交互效應均有統計學意義(P<0.001),見表1。

2.2 兩組不同時點牙周探診深度比較 不同時間點兩組牙周探診深度比較的時點效應及組間×時點交互效應均有統計學意義(P<0.001),見表2。

2.3 兩組不同時點附著喪失水平比較 不同時間點兩組附著喪失水平比較的時點效應及組間×時點交互效應均有統計學意義(P<0.001),見表3。

表1 兩組不同時點的菌斑指數和出血指數比較()

表1 兩組不同時點的菌斑指數和出血指數比較()

表2 兩組不同時點牙周探診深度比較[mm,()]

表2 兩組不同時點牙周探診深度比較[mm,()]

表3 兩組不同時點附著喪失水平比較[mm,()]

表3 兩組不同時點附著喪失水平比較[mm,()]

3 討論

中重度牙周炎患者不僅牙周組織存在較重的炎癥反應,牙齒還會出現不同程度的松動,導致患牙根尖區的受力改變,降低根尖區的血流供應,最終造成牙髓壞死[6]。中重度牙周炎的治療目的主要以恢復受損牙周組織的原有結構和功能,促進牙周膜、牙槽骨和牙骨質的再生,形成新的牙周附著為主,從而恢復對牙齒的正常支持作用[7]。

傳統牙周基礎治療是以往治療中重度牙周炎的主要手段,可有效控制牙周組織炎癥反應、清除菌斑及牙石,促進牙周組織愈合[8]。傳統牙周基礎治療主要包括口腔衛生宣教、齦上潔治、齦下刮治、根面平整等多種治療方式,其中齦下刮治和根面平整是最有效和最常用的治療方法,可有效清除部分齦下菌斑,破壞菌斑的生物膜結構,最終改善病情[9]。但傳統治療方法無法徹底清除牙周袋內非附著菌斑,導致清創不徹底。并且患者接受機械治療后,患牙根面極易形成玷污層,大幅度增加牙周細胞、纖維蛋白對根面的再附著風險,牙周組織內炎性因子仍大量合成分泌,炎癥反應控制不佳[10]。研究發現,激光輔助治療具有殺菌效應、熱效應、生物調節效應等多種作用[11]。目前常用于口腔臨床的激光主要包括半導體激光、Nd:YAG 激光、Er:YAG 激光Er:YSGG 激光等[12]。其中半導體激光器具有體積小、重量輕、壽命長、波長可選擇、輸出功率穩定、電源驅動系統簡單等多種優點,在口腔臨床治療中的應用表現頗為突出[13]。半導體激光的波長為800~980 nm,在1998 年得到FDA 批準,可被應用于牙周袋內的消毒及清創[14]。半導體激光的主要作用原理是利用機械效應、光化學效應、熱效應等多種效應減輕炎癥反應[15]。同時半導體激光對血紅蛋白的吸收率最高,故可在有血液的環境中應用[16]。結合半導體激光的上述優點及機制,認為將其用于中重度牙周炎也可獲得理想的效果。

本研究結果顯示,不同時間點兩組菌斑指數和出血指數比較的時點效應及組間×時點交互效應均有統計學意義(P<0.001)。試驗組治療后各時點的菌斑指數和出血指數仍略微低于對照組,上述結果提示,中重度牙周炎患者接受半導體激光輔助治療,可進一步促進菌斑指數和出血指數的改善。分析出現上述結果的原因,由于半導體激光具有強效的殺菌效果,可破壞牙周組織內致病菌的生物環境,改變齦下菌群的構成,從而減少細菌數量,減輕炎癥反應,繼而減少菌斑與出血[17-18]。此外,本研究結果還顯示,不同時間點兩組牙周探診深度、附著喪失水平比較的時點效應及組間×時點交互效應均有統計學意義(P<0.001)。試驗組治療后各時點的牙周探診深度、附著喪失水平仍略微低于對照組,提示半導體激光輔助治療可有效促進中重度牙周炎患者的病情恢復。究其原因,半導體激光可增強細胞再生能力,恢復病理損傷造成的病理學退化,降低血管通透性,減少炎癥滲出物,改善患者的免疫功能,從而發揮出抗感染、改善牙周組織血液循環等多種作用,繼而促進牙周組織愈合[19-20]。

綜上所述,牙周基礎治療可有效改善中重度牙周炎患者牙周組織炎癥,半導體激光治療可作為傳統牙周基礎治療一種有效的輔助治療手段,有利于患者控制病情。