急性腹瀉患者的副溶血弧菌毒力及耐藥特征分析

佟世勝

副溶血弧菌是一種在各類海產中廣泛流行的重要病原菌,人們食用了未熟的水產品,極易引發胃腸道疾病,大多數食源性疾病都由此菌造成,也會引發食物中毒等嚴重疾病[1-3],在全球范圍內都有其爆發感染的報道。副溶血弧菌感染主要侵犯人體的胃腸道,若有身體有破潰,也會造成傷口感染,嚴重的可侵入人體循環系統。胃腸道感染副溶血弧菌的患者癥狀表現為中重度腹瀉,伴有惡心、嘔吐及腹部絞痛,部分也可出現發熱和里急后重[4]。與副溶血弧菌相關的毒力因子有很多,目前臨床上較為熱點的是有關耐熱直接溶血素(thermostable direct he-molysin,TDH)、耐熱直接相關溶血素(TDH-related he-molxsin,TRH)和Ⅲ型分泌系統的研究[5]。過去的大量研究已經證實TDH、TRH 和TLH 三種溶血素對副溶血弧菌的致病性的影響,而它們的編碼基因已被確定為trh 和tdh 兩種[6]。Ⅲ型分泌系統近期受到眾多研究者的關注,目前的研究結果表明T3SS1 與細胞毒素有關,T3SS2 與腸毒素有關。本研究通過對68 例急性腹瀉患者的副溶血桿菌進行毒力基因檢測及耐藥性調查,分析其病原特征和耐藥特點,現報道如下。

1 材料與方法

1.1 材料 (1)菌株來源:68 例副溶血弧菌分離自2019 年1-10 月本市腸道門診急性腹瀉患者的糞便樣本。(2)儀器與試劑:Vitek 2 Compact 全自動細菌鑒定儀(法國生物梅里埃公司),藥敏紙片(英國Oxoid 公司)。DNA Engine PCR 擴增儀(美國Bio-Rad 公司)。副溶血弧菌的毒力基因引物由上海生工生物技術有限公司合成。相關培養基和生化試劑購自杭州天和微生物試劑有限公司。

1.2 方法

1.2.1 副溶血弧菌模板DNA 的提取 菌株分離標準參照《細菌性腹瀉臨床實驗室診斷操作指南》,將分離的副溶血菌株移至培養皿中,在恒溫37 ℃下培養過夜,在10 000 r/min 下離心5 min,除去上清液,后加入1 mL 生理鹽水,并震蕩防止細菌成團,重復上述離心工作;后向沉淀中加100 μL無菌蒸餾水重新震蕩懸浮后置100 ℃水浴10 min;13 000 r/min 離心10 min,上清即為PCR 擴增所用的模板DNA,置于低溫環境保存

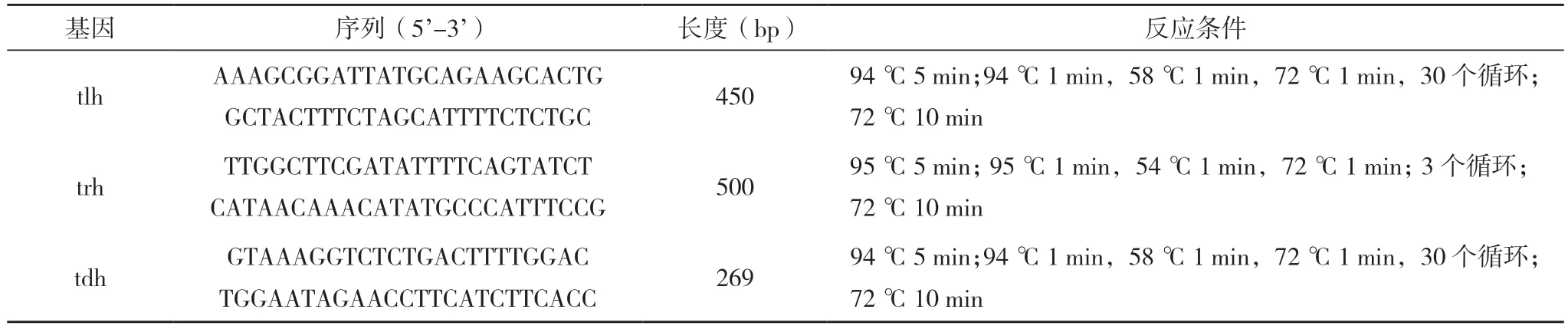

1.2.2 毒力基因檢測 檢測副溶血弧菌tdh、trh、tlh 基因攜帶情況,檢測技術采用單重聚合酶鏈反應(polymerase chain reaction,PCR)。檢測T3SS1、T3SS2α 和T3SS2β 基因攜帶情況,技術選取多重PCR。引物送生工生物工程(上海)股份有限公司合成。引物序列及反應條件,見表1。

表1 副溶血弧菌tdh、trh、tlh基因攜帶情況

1.2.3 藥物敏感性試驗 實驗菌株藥敏試驗選取于CLSI 推薦的Kirby-Bauer 紙片法。菌株轉種于血平板于溫度35 ℃經過夜培養后,添加0.85%氯化鈉溶液將菌液調整到合適濃度,后將菌液涂滿于培養基表面,最后在培養基表面覆蓋藥敏紙片,經恒溫孵育17 h 后對抑菌環直徑進行測量。選擇15 種抗生素進行研究,選用大腸埃希菌進行質控,參照CLSI M45-2016 的弧菌折點標準和CLSI M100-S26E的腸桿菌科折點標準。

1.3 觀察指標 副溶血弧菌感染的毒力基因、副溶血弧菌的藥物敏感性試驗結果。

2 結果

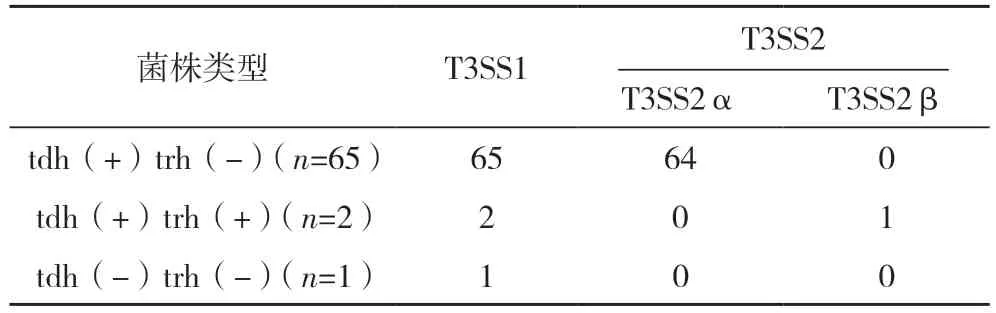

2.1 毒力基因分析 所有研究對象毒力基因tlh 全部顯示陽性,其中攜帶毒力基因tdh 的菌株有67 株,tdh 攜帶率為98.53%;2 株trh 陽性。65 株tdh(+)trh(-),2 株tdh(+)trh(+),1 株tdh(-)trh(-)。68 株副溶血弧菌均表達了T3SS1 基因,65 株tdh(+)trh(-)的菌株中有64 株表達了T3SS2α基因,2 株tdh(+)trh(+)的菌株中有1 株表達了T3SS2β 基因,其余菌株未發現。見表2。

表2 68株副溶血弧菌T3SS分布 株

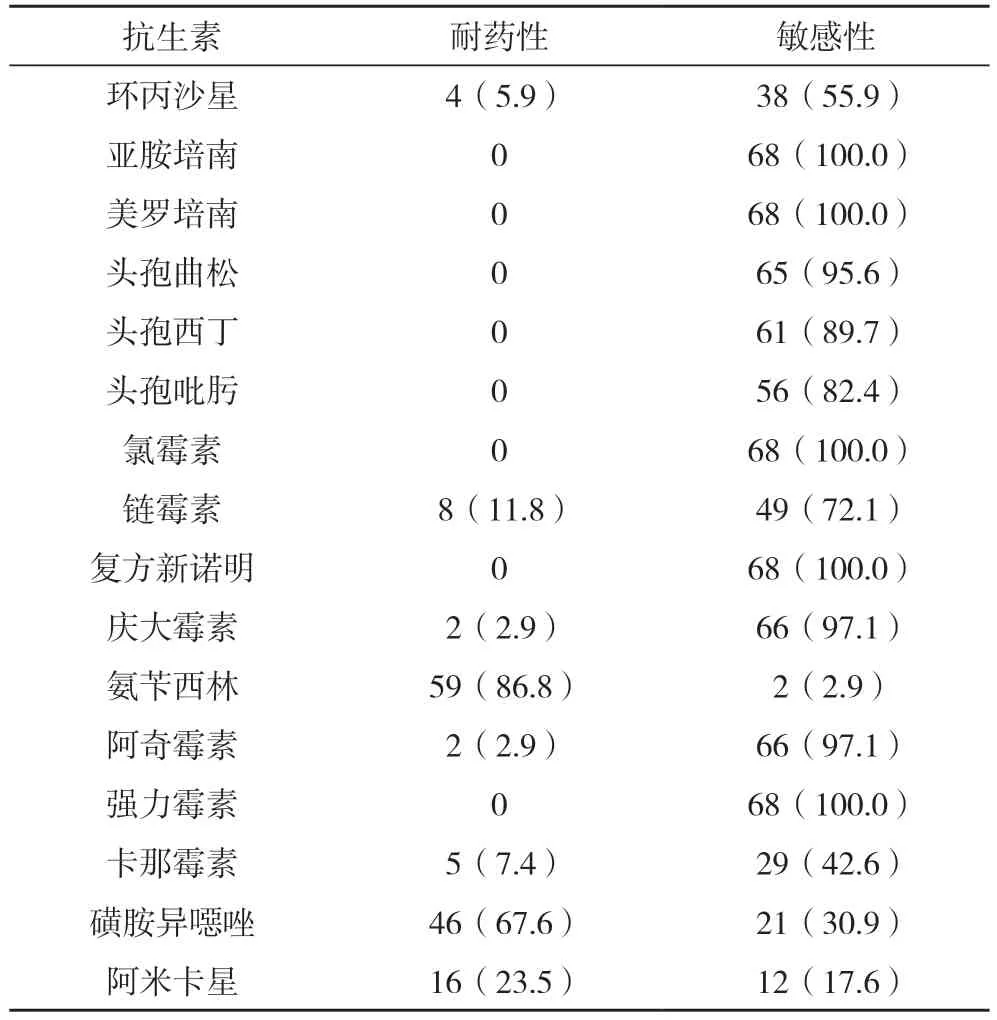

2.2 藥物敏感性測試結果 副溶血弧菌對碳氫霉烯類抗生素的敏感性最高達100%,所有菌株對氯霉素、強力霉素、復方新諾明和碳氫霉烯類抗菌藥物(亞胺培南、美羅培南)敏感;90%以上的菌株對頭孢曲松、阿奇霉素和慶大霉素敏感;對氨芐西林耐藥率最高為86.8%,磺胺異噁唑耐藥率次之為67.6%。見表3。

表3 副溶血弧菌對16種抗生素的耐藥情況 例(%)

3 討論

副溶血弧菌在全世界均廣泛存在并流行,是經口引起疾病的重要菌,最主要是途徑是使用海產品,進而導致的胃腸炎[7],在中國食源性疾病監測網報道的細菌性食源性疾病暴發疫情中,副溶血弧菌相關的中毒事件占總數1 060 起的29%[8],多達308 起。在全球范圍內也有其爆發感染的報道。許多城市早年報道曾有感染副溶血弧菌的病例,短短幾年時間,感染人數上升至幾千人,未得到有效控制[9-10]。Mao等[11]借助文獻法推理演算出,因副溶血弧菌引發的食物中毒在中國每年約發生495.1 萬人次,繼而引發的急性胃腸炎在發達國家中出現率遠小于中國,但關于本病產生的醫療費用極高。副溶血弧菌感染人體后引起的相關疾病主要包括腹瀉、胃腸炎、傷口感染,嚴重可致敗血癥。被報道最多的相關疾病是食源性腹瀉。副溶血弧菌產生的毒力因子中,溶血素是目前受到了較多的關注和研究。在臨床和環境分離株中同時存在并有顯著的種屬特異性的基因是tlh 基因,在以前的認知中,tdh 基因編碼的TDH或trh 基因編碼的TRH 與副溶血弧菌的致病性有相關性。T3SS 由T3SS1 和T3SS2 組成,分別位于染色體1 和染色體2 上,其中T3SS2 由兩種亞型組成,分別是T3SS2α 和T3SS2β 兩種[12],根據當前的研究結果可知,T3SS1 與細胞毒素存在聯系,T3SS2與腸毒素存在聯系。

一般情況下,實驗室分離株均可產生“神奈川現象”(kanagawa phenomenon,KP),出現一種特殊的血瓊脂上的β-溶血現象,即KP+,這種現象被認為與TDH 相關。紅細胞可以被TRH 與TDH溶解,且兩者均可以產生小動物致死腸毒素,兩者存在著相似的毒性作用。另外,大(chr I)、小(chr Ⅱ)2 條染色體在絕大部分副溶血弧菌中均可以被發現,每條染色體各自毒力基因編碼T3SS1 和T3SS2[12]。副溶血弧菌的T3SS 包括分泌裝置和效應蛋白,其中分泌裝置由多個結構蛋白組成,效應蛋白由分泌裝置分泌。T3SS1 的細胞毒性為主要作用,所有副溶血弧菌中均存在;KP+臨床分離菌株中發現絕大多數的T3SS2[13]。

TDH 是一種細胞毒素,同時作為一種蛋白質被染色體上的tdh 基因編碼,特征是溶血活性、細胞毒性和腸毒素活性[14]。本研究顯示,副溶血弧菌毒力基因tlh 全部呈現陽性的數量為68 株,具有顯著的種屬特異性;毒力基因tdh 陽性的數量為67 株,其攜帶率為98.5%,為證實副溶血弧菌最主要的致病因子是TDH 提供了證據。trh 基因編碼TRH,故可導致紅細胞溶解并產生小動物致死腸毒素,與其相近毒性的還有TDH。本研究中,出現2 株基因型表現為tdh(+)trh(+)的菌株,其trh 基因呈陽性,相關研究證據提示tdh(+)trh(+)基因型的感染性強于其他基因型[15];而tdh(-)trh(-)的基因型在1 株菌株中出現,推測副溶血弧菌菌株中還可能存在除TDH 和TRH 外的獨立致病因子,但本結果未排除其他致病性細菌的混合感染導致的患病。業界一致認為,除TDH 與TRH 外,T3SS 同樣是潛在的與副溶血弧菌致病性相關的毒力因子[16]。副溶血弧菌的T3SS 包含由的效應蛋白通過Ⅲ型分泌系統分泌到宿主細胞,這一過程對宿主可產生致病性[17]。研究人員認識到副溶血弧菌含有2 套T3SS(T3SS1 和T3SS2),這一發現建立于該菌的全基因組測序[18]。T3SS1 位于染色體1 上,產生的細胞毒性介導細胞的自體吞噬,主要作用于宿主細胞,導致宿主細胞死亡。T3SS2 位于染色體2 的毒力島上,只存在于KP+的副溶血弧菌中。副溶血弧菌T3SS2 被證明不能同時但可攜帶tdh、T3SS2α 或trh、T3SS2β 基因。

本研究中,T3SS1 基因表達全部出現在68 株副溶血弧菌中,可借助T3SS1 基因特異性作為副溶血弧菌的鑒定菌株;tdh(+)trh(-)菌株中均攜帶T3SS2α 基因,菌株數達64 株,這一結果與國內其他相關研究報道的攜帶T3SS2α 基因的菌株,其攜帶的毒力基因tdh 也是陽性一致[19]。檢測發現僅tdh(+)trh(+)的菌株中存在T3SS2β 基因,表明trh(+)的存在與T3SS2β 的表達存在關聯。本研究結果表明,副溶血弧菌對氨芐西林和磺胺異噁唑的耐藥率分別達86.8%和67.6%,與蔡彥秋等[20]的研究結果相符,表明本研究分離的副溶血弧菌的耐藥性對這2 種抗菌藥物比較嚴重,臨床應對這一現象加以關注。本研究中,共24 株副溶血弧菌對鏈霉素和阿米卡星出現了一定程度的耐藥表現,而氯霉素、復方新諾明、強力霉素和碳氫霉烯類抗菌藥物(亞胺培南、美洛培南)的對本菌株的殺滅效果為100%。

綜上所述,針對感染性腹瀉患者,如已確定致病菌為副溶血弧菌,臨床在進行抗生素的選擇時,應以美羅培南或亞胺培南等碳氫霉烯類抗生素為首選,其次考慮應用頭孢曲松為代表的頭孢類藥物。