內鏡下Oddi括約肌切開術治療SODⅠ型及Ⅱ型患者的臨床應用研究*

齊崧旭 邱鋮 唐世龍 江堤 陳展輝 陳榮軍 陳駿星

Oddi 括約肌功能障礙(sphincter of Oddi dysfunction,SOD)是膽管或胰管的括約肌出現持續性狹窄或張力呈現出異常增高進而導致括約肌出現良性、非結石性和阻塞性失調的現象,造成胰、肝源性的疼痛產生或出現膽汁淤積或胰腺炎[1]。患SOD 的患者以女性居多,沒有特定的年齡分布規律。按照Oddi 括約肌出現異常的部位可將SOD 分為膽道型和胰腺型兩種,膽道型SOD 患者主要表現為上腹部或右上腹出現疼痛感,部分患者還可能出現疼痛向背部或右肩胛內側放射的癥狀甚至會伴隨較長時間的惡心、嘔吐癥狀;胰腺型SOD 患者在臨床上較為少見,通常會伴隨反復性的胰腺炎發作或腺源性疼痛,當患者體位向前彎曲時癥狀會有所緩解[2-3]。在臨床上對SOD 患者進行治療常見的方式有藥物治療和內鏡下治療,隨著內鏡使用技術的不斷成熟,在SOD 患者的治療中對其應用也越來越廣泛。本研究對內鏡下Oddi 括約肌切開術治療SODⅠ型及Ⅱ型患者的臨床效果進行分析探討,現報道如下。

1 資料與方法

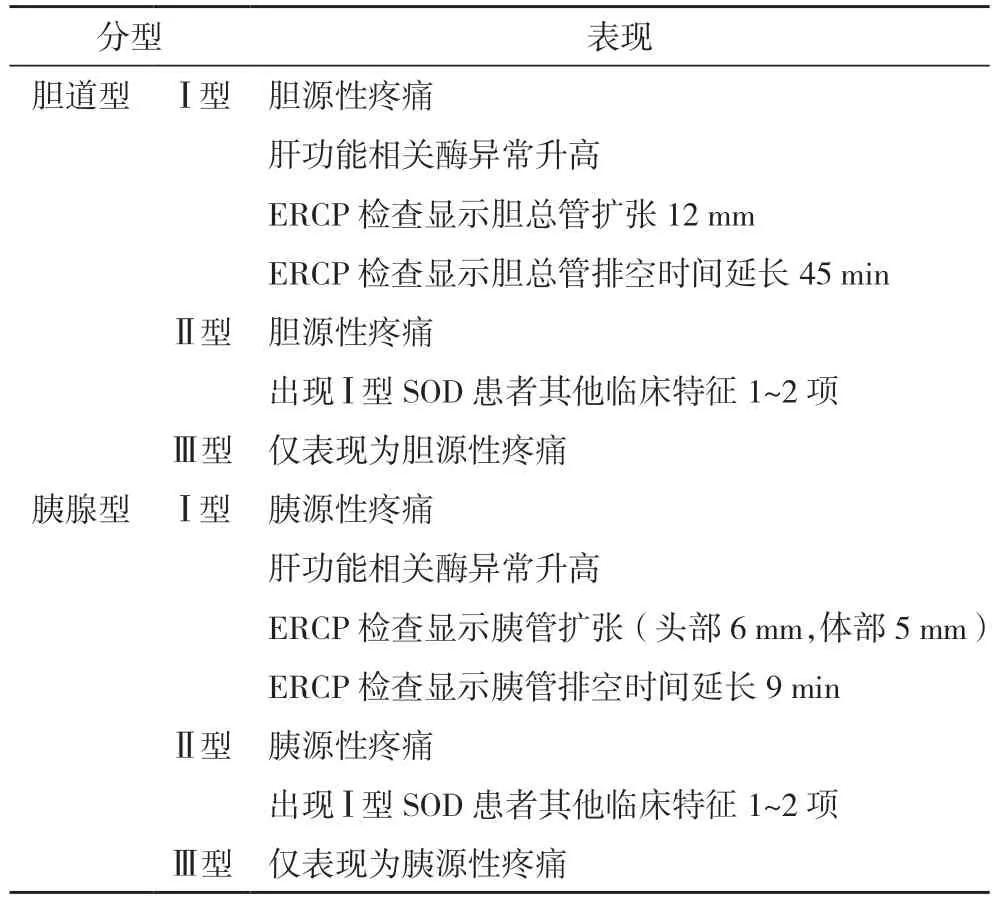

1.1 一般資料 選取2015 年1 月-2019 年1 月在本院接受治療的55 例SODⅠ型及Ⅱ型患者為研究對象。(1)納入標準:患者經影像學檢查和逆行胰膽管造影(ERCP)檢查確診為SOD。(2)排除標準:存在膽內結石;藥物治療或經內鏡下手術治療無效;存在嚴重心肺功能障礙。按照患者SOD 分型(表1)分為Ⅰ型組和Ⅱ型組,Ⅰ型組30 例,Ⅱ型組25 例。本研究經患者及其家屬同意并簽署知情同意書,本院倫理委員會對本研究內容審核同意。

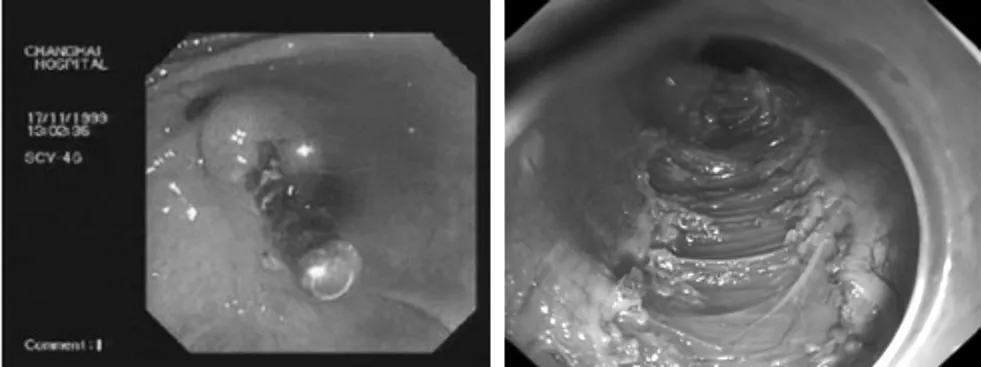

1.2 方法 對兩組進行影像學檢查和ERCP 檢查后證實患者無結石存在,兩組均行乳頭括約肌切開術。使用內鏡對患者括約肌狀態進行探查(圖1),自切開導管通道中插入絕緣導絲至膽總管中,以防手術過程中切開刀滑出后難以進入膽總管內,將高頻電發生器負極板粘貼在患者臀部并將切開刀控制把手與高頻電發生器進行連接,隨后將切開刀移出膽總管內,通過對鋼絲進行調節,借助內鏡器械使切開刀鋼絲調整方向并切開乳頭括約肌約15 mm,確定膽液能夠通暢排出后使用網囊和氣囊導管對膽道進行清潔、沖洗。術中注意隨時監測患者血壓、脈搏是否保持正常,術后進行常規體征監測。

表1 SOD患者分型標準

圖1 內鏡下SOD表現

1.3 觀察指標與評價標準 比較兩組的臨床療效、術后并發癥發生情況及治療前后的血清γ-谷氨酰轉肽酶(γ-GT)、堿性磷酸酶(AKP)水平。(1)臨床療效。顯效:上腹部疼痛感消失,擴張的膽總管在術后縮小或恢復正常;有效:上腹仍有不規律疼痛感產生,膽總管無擴張;無效:患者仍存在頻繁性上腹部疼痛反應,膽總管擴張明顯。總有效=顯效+有效。(2)術后并發癥發生情況。包括出血、急性胰腺炎、急性膽道感染。(3)血清γ-GT 和AKP 水平。檢測方法:在空腹狀態下每例患者抽取3~5 mL 血液儲存在-80 ℃的環境中保存待用,使用Avanti J-E 多用途高效離心機(美國貝克曼庫爾特有限公司生產)以1 500 r/min 的速度對血液進行離心15 min,離心血液時間和采血時間間隔應不超過30 min,離心結束后取上層清液用γ-GT 試劑盒和AKP 試劑盒(武漢默沙克生物科技有限公司生產)進行分析。

1.4 統計學處理 采用SPSS 21.0 軟件對所得數據進行統計分析,計量資料以()表示,組間比較采用獨立樣本t 檢驗,組內比較采用配對t 檢驗;計數資料以率(%)表示,比較采用χ2檢驗。以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組一般資料比較 Ⅰ型組男10 例,年齡22~72 歲,平均(38.01±6.42)歲;女20 例,年齡24~65 歲,平均(45.32±7.32)歲。Ⅱ型組男11 例,年齡21~67 歲,平均(39.42±6.38)歲;女14 例,年齡28~66 歲,平均(44.35±6.54)歲。膽道型SOD共32 例,胰腺型SOD 共23 例。兩組一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

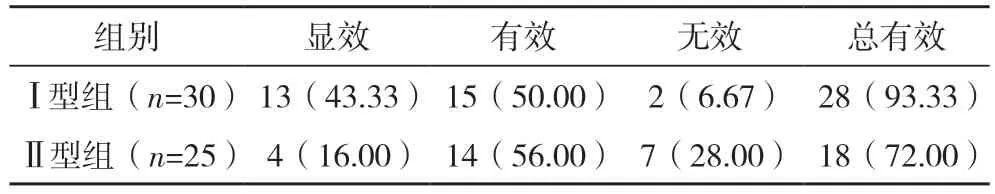

2.2 兩組臨床療效比較 Ⅰ型組治療總有效率為93.33%,高于Ⅱ型組的72.00%,差異有統計學意義(χ2=6.527,P=0.031),見表2。

表2 兩組臨床療效比較 例(%)

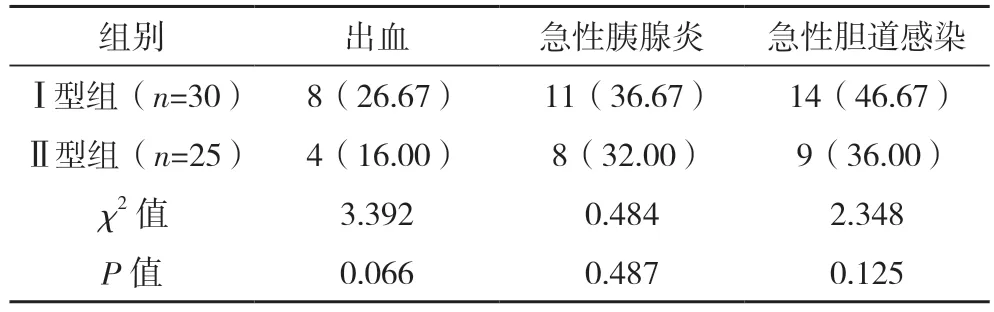

2.3 兩組術后并發癥發生情況比較 兩組術后并發癥發生率比較,差異均無統計學意義(P>0.05),見表3。

表3 兩組術后并發癥發生情況比較 例(%)

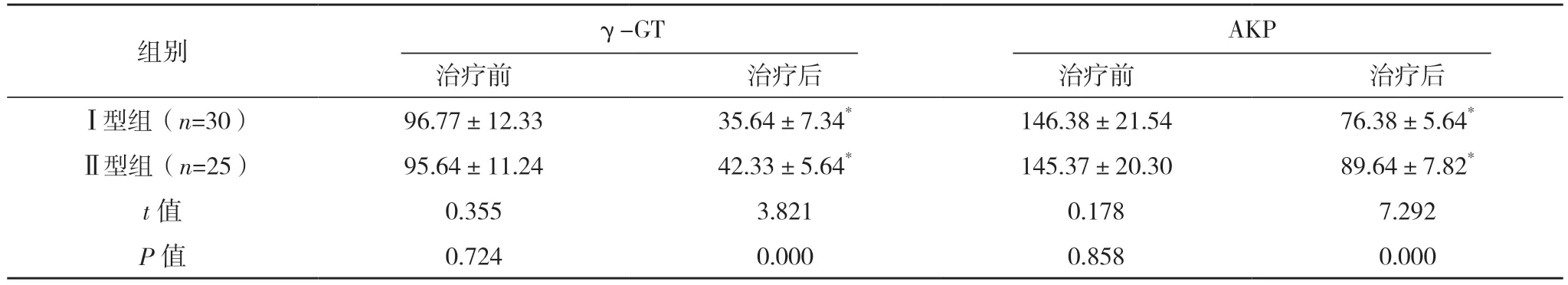

2.4 兩組治療前后血清γ-GT 和AKP 水平比較 治療前,兩組血清γ-GT 和AKP 水平比較,差異均無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組血清γ-GT 和AKP 水平均下降,且Ⅰ型組水平均低于Ⅱ型組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組治療前后血清γ-GT和AKP水平對比[U/L,()]

表4 兩組治療前后血清γ-GT和AKP水平對比[U/L,()]

*與治療前比較,P<0.05。

3 討論

SOD 是由于括約肌狹窄或由運動障礙引起的功能性腸胃疾病,臨床上主要表現為患者腹部反復疼痛或常發特急性胰腺炎,同時還伴隨著肝功能異常的狀況[4-5]。既往臨床經驗發現接受外科手術及內鏡檢查的患者都可能產生SOD,提示機體創傷或炎癥反應可能與發病存在一定的關系,此外患者遭受感染或腫瘤的存在也是疾病的誘因之一。進行了膽囊切除的患者是最為常見的SOD 發病群體,這主要是由于膽囊管、膽囊以及Oddi 括約肌三者相互協調,具有密不可分的關系,只有三者有序運動才能將膽汁排入十二指腸,當患者膽囊缺失,SOD 的發病風險也會升高。患者在進行膽囊切除術后5 年左右是常見的發病時間,患者發病時腹部會出現較為嚴重的疼痛反應,并向上腹部和背部放射,劇烈的疼痛感可能在凌晨產生,對患者的睡眠產生影響,較為嚴重的患者還可能出現惡心、嘔吐的癥狀,對患者的生活質量造成較大影響[6-7]。Oddi 括約肌主要包括膽總管末端括約肌、胰管末端括約肌、胰膽管間隔的縱肌束以及乳頭壺腹括約肌4 個部分[8-9]。通過周期性前向收縮的生理機能對膽囊、膽汁和胰液進行調控,對維持膽、胰管壓力和避免十二指腸液在膽道反流具有重要作用[10-11]。肽能神經、交感神經和副交感神經對Oddi 括約肌的運動功能具有支配作用,交感神經控制著Oddi 括約肌的收縮與舒張,而迷走神經對Oddi 括約肌的調控機制目前還沒有統一定論[12-13]。所以可以認定神經調節的異常或許是導致SOD 產生的原因之一,此外,術后產生的疼痛等不良反應對患者的心理造成一定影響,也在一定程度上可能導致SOD 產生[14-15]。影像學檢查和ERCP 是臨床上使用較為廣泛的SOD 診斷方式,能夠對患者是否患有SOD 及其病情發展狀況進行較為準確的判斷[16-17]。藥物治療和內鏡下治療是SOD常用的治療方式,抗膽堿能藥物和硝酸甘油類藥物對SOD 患者具有一定效果,能夠對患者Oddi 括約肌運動功能進行抑制,但是存在患者用藥后易復發的缺點,難以達到痊愈效果[18-19]。內鏡下治療包括內鏡下球囊擴張術和內鏡下括約肌切開術兩種。內鏡下球囊擴張術對膽道型SOD 患者具有較好的治療效果,但對胰腺型SOD 患者治療效果較差。相較而言,內鏡下括約肌切開術是目前臨床上更為適用的治療方式,不僅能減少對患者的創傷,還具有經濟、安全性高的特點[20]。

本研究結果顯示,兩組患者經內鏡下括約肌切開術治療后均取得了較好的治療效果。相較而言Ⅰ型SOD 患者治療的總有效率更高(P<0.05),這說明內鏡下括約肌切開術對病情較為嚴重的患者治療效果更好。從術后并發癥產生的情況來看,兩組患者出現術后并發癥的差異不大(P>0.05),從數據對比來看Ⅰ型SOD 患者并發癥發生率略高一些。禹雪等[21]在內鏡下Oddi 括約肌切開術治療肝內外膽管結石病的療效分析中同樣指出使用內鏡下括約肌切開術容易產生膽道感染等并發癥,與本研究獲得了相同結果。肝功能出現異常是Ⅰ、Ⅱ型SOD 患者的顯著臨床表現,肝功能酶γ-GT 和AKP 的水平越高說明SOD 程度越嚴重,經過治療,兩組γ-GT和AKP 水平均出現明顯下降趨勢,而Ⅰ型組γ-GT和AKP 的下降更加明顯,差異均有統計學意義(P<0.05)。再次印證了內鏡下括約肌切開術對SOD程度越深的患者治療效果越好。

綜上所述,內鏡下Oddi 括約肌切開術用于治療SODⅠ型及Ⅱ型患者能夠獲得良好的治療效果,能夠有效降低患者肝功能相關酶指標;但患者出現術后并發癥的可能較大,不利于遠期預后。因此仍需對如何減少并發癥產生進行研究,以期對SODⅠ型及Ⅱ型患者創造良好的預后條件。