“美好鄉村”背景下安徽財政支農問題與對策研究

施冰

摘 要:“美好鄉村”建設是“美好安徽”戰略的重要內容之一。財政的公共投資效應與收入分配效應能充分激發農村生產活力,促進鄉村發展。當前,安徽省不斷加大財政支農規模,提升了農村的基礎設施建設,改善了民生。但是還存在著財政支農空間不平衡,支農整體水平較低,以及資金管理存在漏洞等多種問題。應當進一步完善財政支農空間布局,調整和優化財政支農的規模和結構,強化資金管理體系,促進“美好鄉村”的進一步建設發展。

關鍵詞:“美好鄉村”;財政支農;公共投資;安徽省

安徽省是中國農村改革的發源地,是中國重要的農業生產區,作為農業大省,安徽省具有得天獨厚的農業生產條件和農業發展的區位優勢,在多年的發展之下,安徽省農村經濟社會發展取得了良好的成效,農村發展的優勢和潛力正在逐步顯現。然而需要指出的是,目前安徽農村發展依然較為落后,農業經濟較為單一,農村人均收入整體較低。財政作為公共設施建設的重要載體和杠桿能夠充分調節社會資源,促進經濟和社會的發展。在“美好鄉村”的建設背景之下,安徽省應該進一步發揮財政的調節作用,進一步加大對財政的支農力度,促進安徽省農村又好又快的發展。

1 “美好鄉村”建設的財政支持內在理路與現實需求

1.1 財政促進“美好鄉村”建設的內在機理

1.1.1 財政的公共投資效用 財政對于公共投資具有十分重要的促進價值和作用,在社會福利、社會保障與農村基礎設施建設方面發揮著十分重要的現實價值。當前安徽省“美好鄉村”建設如火如荼的展開,但是農村依然存在著社會保障不全,農村基礎設施建設落后等問題。不少農村地區道路交通設施建設較差,農村醫療與教育水平較低,這些問題在一定程度上制約著“美好鄉村”的穩步推進。充分發揮財政的杠桿調節作用,加大對農村基礎設施的財政支持力度,能夠充分對農村地區的公共基礎設施建設進行進一步完善,從而改善農村的道路設施,環境工程、醫療教育、通過財政充分促進農村公共產品的供給。

1.1.2 財政的收入分配效用 財政收入分配效應主要的內在作用機理是通過再分配的方式增加農民的收入。當前安徽省一些農村戶口的人員收入較低,除了家庭本身條件落后之外,還與現代生產工具的缺乏與財政收入的分配調節作用缺失相關。通過財政的轉移支付方式,能夠重新對農村的收入結構進行重新調配,保障農村的最低生活保障。與此同時社會救助金的方式能夠直接或間接的增加農村貧困戶的基本家庭收入。另外通過財政補助的方式,直接促進農村生產工具的改善,能夠激發農村的生產活力,盤活農村的生產資產,進一步創新農業生產的能力和創新能力的提升。

1.2 財政支持“美好鄉村”建設的現實需求

1.2.1 統籌城鄉經濟社會發展的現實選擇 安徽省委、省政府,提出“美好鄉村”的建設戰略目標,正是基于當前安徽省城鄉社會經濟發展不平衡的基礎之上,得出的戰略結論。當前,雖然近年來安徽省農村取得了較快的發展,但是城市跟農村之間的差距依然存在,尤其是環合肥城市都市圈,皖江城市帶都市圈等地區的城市經濟快速發展,但是在大別山區、皖北地區還存在著大量的貧困人口。這些城市和農村之間難以彌合的差距,制約了城鄉的進一步統籌發展。廣大貧困地區的農村生產缺乏可持續的資金投入,只有通過政府的財政支農調節力度,進一步盤活農村的資產,促進農村生產效率的提升,才能夠進一步激發農村的經濟活力,從而縮小城市和農村之間的差距統籌發展。

1.2.2 激發農村產業活力的有力保障 “美好鄉村”的建設目標,最重要的就是要實現農村的可持續生產。農村可持續生產的活力來源來自于農村有效的產業支撐,而鄉村建設當中的產業支撐體系,就涉及到農村地區的生產能力和科技創新,以及產品的流通體系和服務體系的建設。這一系列目標的完成都離不開財政的支持力度,促進農業技術的創新,需要政府在產學研方面投入更多的資金,另外農村流通體系的完善,需要政府進一步完善農村的交通網絡。農業產品經營的多元化和龍頭企業的培訓也需要政府在前期進行一定的財政資金投入。因此通過財政支持“美好鄉村”的建設是激發農村產業活力的有力保障,能夠促進農村經濟的可持續發展。

1.2.3 改善農村精神文明建設的重要途徑 根據安徽省委“美好鄉村”的建設內在要求,精神文明建設是安徽省“美好鄉村”建設的重要內容。精神文明建設要求鄉村具有農村廣播設施、農村體育設施、農家書屋設施等,而這一些農村精神文明建設的載體,都離不開財政資金的支持。通過財政資金的投入,能夠進一步完善農村的體育廣場建設,完善農家書屋的設施建設,完善農村村民活動廣場設施建設,構建農村精神文明建設的重要物質載體,帶動農村精神文明建設上一個新的臺階。

2 安徽省財政支持“美好鄉村”建設的現狀

2.1 財政支農規模進一步增長 近年來安徽省圍繞“美好鄉村”的建設,充分促進農業生產方式的轉變,重點支持現代農業發展,全力提高財政支農資金的效率提升。2005—2016年以來,安徽省的財政支農總額呈現出逐年上升的趨勢。統計數據顯示,2005年安徽省財政支農的總額為23億元,到2016年增長到600億元左右,增長率高達2500%。尤其是安徽省提出“美好鄉村”建設以來,財政支農的總體規模不斷增加,2012年安徽省財政支農支出的總體規模在380億元左右,2013年增長至440億元,2015年為460億元,2016年這一數據增長到530億元,2017年安徽省財政支農的整體規模接近600億元,實現了總額的不斷攀升。

整體而言,近年來安徽省的財政支農的總額呈現出逐年增加的趨勢,也可以看出在“美好鄉村”建設提出以來,安徽省十分注重農業的發展,通過財政支持的方式,充分促進了農村的生產效率提升,有力地保障了安徽省農村的經濟增長和精神文明建設。

2.2 進一步改善民生 民生建設是“美好鄉村”建設的重要內容。2019年安徽省民生領域的資金,在財政的總規模支出當中占比超過40%,有將近6000多萬人的城鄉居民通過財政的民生投資而獲益,充分促進了安徽省居民的獲得感和幸福感。

在農村社會保障方面,安徽省有400多萬困難群眾得到了國家的財政補助,安徽省農村的低保覆蓋范圍提高到5%左右,目前安徽省有超過200萬的低保對象,獲得國家的財政支持。安徽省專項安排補助資金10億元,保障困難群眾的生活。目前安徽省總計約有50萬人左右的農村五保供養人員,財政供養資金接近7億元。

安徽省不僅保障了農村基本困難戶的生活問題,同時農村突出的上學難問題也得到有效緩解。有將近900多萬的學生和農民享受了免費的教育培訓和就業能力培訓。安徽省十分注重在義務階段的教育經費保障機制,不僅全面免除了安徽省內的學生的學雜費,同時還向農村義務教育階段的學生免費提供教科書,有將近800多萬的中小學生由此而獲益。高等學校的家庭經濟困難,學生的資助體系也進一步完善,安徽省累計向超過50萬名的學生發放了各類獎助學金,同時為將近16萬人的中職困難家庭學生免除了學雜費。不僅如此,安徽省還大力支持農村書屋的建設,目前已經完成多個農村留守兒童之家項目建設。

看病貴、看病難的問題也在財政支持下得到進一步緩解,安徽省進一步完善農村醫療合作制度,目前有將近98%的農民參保了新型農村合作醫療。同時全面開展覆蓋城鄉的醫療救助體系,2020年前3季度已經累計救助超過150萬人次,財政支出資金接近3億元。尤其是在2020年度的新型冠狀病毒背景之下,安徽省在財政上對新型冠狀病毒的傳染病防治和救助進行了全額資助,有效的防控了病毒的蔓延,保障了人民群眾的健康不受威脅。

2.3 提升農業基礎設施建設 安徽省不斷完善財政對農業基礎設施建設的支持力度,充分促進農村生產力的進一步發展。目前安徽省已經擁有接近50個現代農業綜合開發示范區,通過農業基礎設施的不斷建設和完善,為安徽省現代農業的發展奠定了良好的基礎。以廬江縣郭河示范區為例,這是安徽省典型的現代農業綜合開發的示范區,區內建設了完善的物流體系,同時6縱13橫的高標準道路,打通了農業發展的經濟命脈,同時引進了多家農業生產的龍頭企業,充分促進了農業生產效率的提升。濉溪百善示范區擁有了300多臺農居入住,通過機械化大生產的方式,充分實現了規模化經營和機械化作業,有效降低了農業的生產成本。統計數據顯示,機械化的經營比之前節約了成本大約4500元/hm2。

3 安徽省財政支持“美好鄉村”建設的存在問題

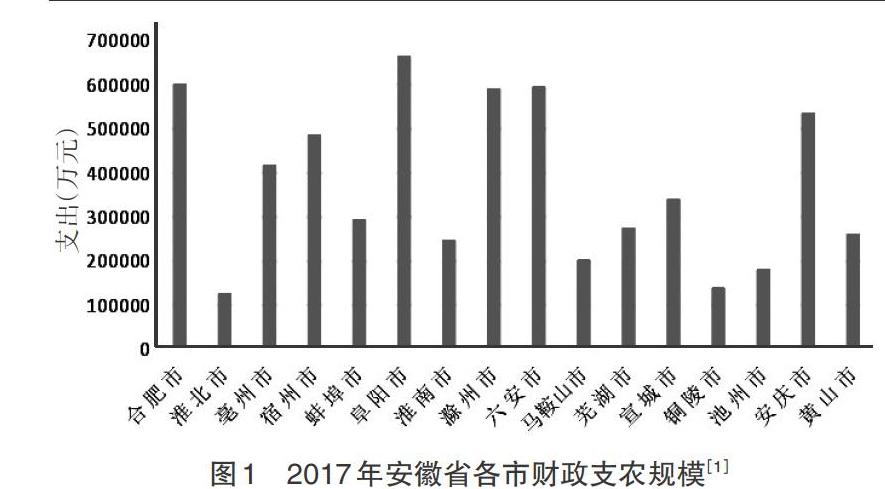

3.1 財政支農空間不均衡 雖然近年來安徽省充分的通過財政的支持力度促進“美好鄉村”的建設,但是需要指出的是,由于安徽省各地的經濟發展水平存在差異,導致財政支農存在空間上的不均衡。2017年安徽省各市財政支農規模如圖1所示。

通過對圖1的數據分析,可以發現安徽省各市財政的支農規模存在一定的差距。處于較高規模的是阜陽、合肥、六安,而處于較低規模的是銅陵、池州、淮北。安徽阜陽財政支農規模接近7億元,而規模較低的銅陵只有不到2億元,說明安徽省各市在財政支農規模方面存在著較大的空間水平差異。

之所以會出現這種情況,一方面是由于各地的經濟基礎存在差異,例如合肥是安徽省經濟最為發達的城市,因此對農村農業的投入規模相對較高。另一方面則跟各個城市的農業基礎具有一定的關聯。例如安徽阜陽是農業大市,因此對農業的投入相對較多。但是需要指出的是,安徽省的農業人口較多,如果按照人均水平來進行分析,阜陽市的人均農村農業人口的投入在全省處于靠后位置。概而言之,城市的經濟基礎決定了支農的水平規模,與合肥都市圈強大的經濟動力相比,大別山區和皖北農村地區的農民更需要財政的投入。

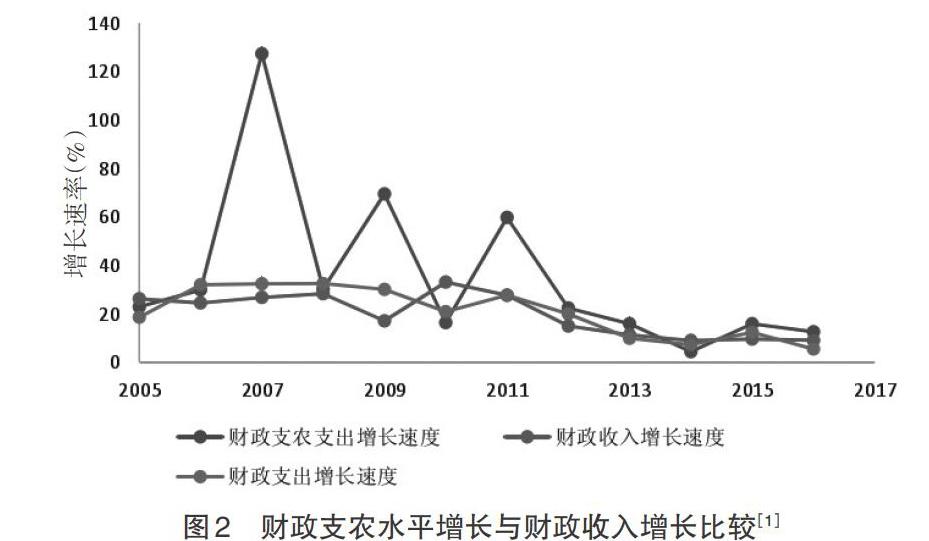

3.2 財政支農水平整體較低 不僅安徽省財政支農在空間上存在差異,安徽省財政支農的水平整體上也處于較低的位置。通過近年來安徽省的財政支農水平增長和財政收入增長率進行分析便可發現,整體上安徽省的財政支農的增長速度低于財政收入的增長速度。

通過對圖2的數據分析可以發現,在2005—2011年之間,安徽省財政支農水平增長和財政收入的增長基本上保持持平,甚至在個別年度財政支農的增長速度超過財政收入的增長速度。但是在2011年以后安徽省的財政支農增長速度要低于財政收入的增長速度,在2014年安徽省的財政支農增長速度低于財政收入的增長速度。與此同時,2011—2017年,財政支農的增長速度也呈現出明顯的放緩趨勢,表明財政的支農規模并沒有呈現出較大規模的增長。

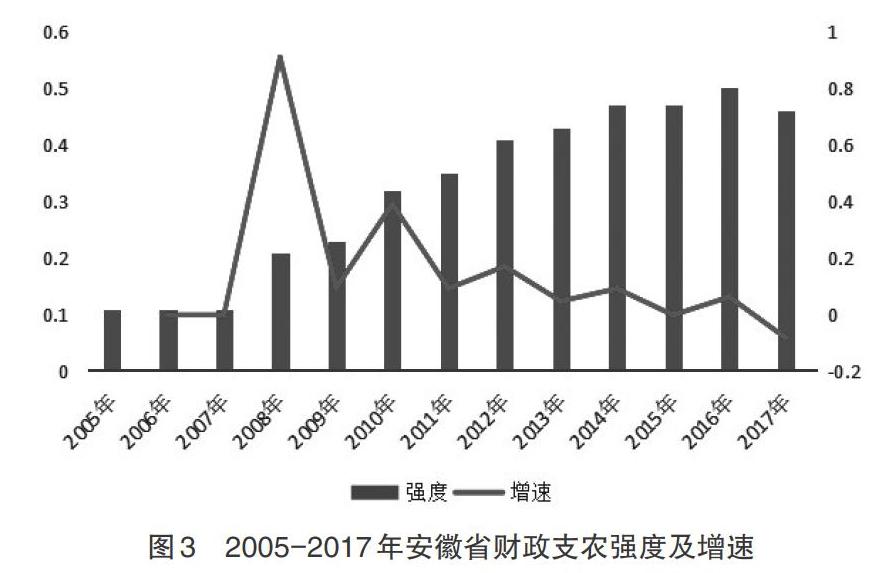

如果進一步用財政支農的支出強度來衡量財政的整體支農水平,便可發現安徽省的財政支農支出強度,近年來呈現出了下降的趨勢。圖3是2006—2017年安徽省財政支農強度與其增速對比。

通過對圖3的數據分析,可以很明顯的發現,雖然2005—2017年,安徽省財政支農的整體強度呈現出上升的趨勢,但是其增速已經明顯下降,表明安徽省的財政支農水平并沒有呈現出較大規模的時間維度增長。

3.3 財政支農資金管理體制不完善 在我國財政支出管理當中,農業資金的管理體制仍不完善。根據國家審計署2008年發布的第6號公告顯示,從中央到地方的專項支農資金,有20多個部門參與到專項資金的管理,每個部門負責的權限較多,這為權力尋租提供了可能。尤其是參與的部門較多的情況之下,各自為政分兵把守,使得財政支農的資金十分分散,財政支農的管理績效十分低下,同時也造成了管理的成本較高。

由于參與的部門較多,導致在支農資金的管理過程當中出現權力尋租的現象時有發生,不少財政支農資金被擠占,被挪用,甚至被貪污。根據國家審計署的調查數據顯示,有超過50個挪用財政支農資金接近5億元。不僅如此,部分縣鄉甚至村干部貪污腐敗支農資金的案例頻頻見于報道,可見財政支農資金管理還存在不少漏洞。

4 促進安徽省“美好鄉村”財政支農的對策

4.1 完善空間布局 在“美好鄉村”的財政支持過程當中,當前安徽省存在著空間布局不完善的突出問題,池州,淮南,黃山等地區的支農效果不好,強度較低,遠遠低于合肥等發達城市。而池州等地區主要是處于山地丘陵地帶,耕地面積較為分散,受限于城市經濟水平發展的差異,這些地區的農業機械化的普及率較低,與此同時大別山貧困地區的農業生產效率更為低下,導致農村勞動力大多流向城市農業機械的使用效率低下,造成了農業生產力十分落后,如果財政資金不能夠對這些地區進行進一步的調節,將會導致省內“美好鄉村”建設的差距越來越大。

通過財政的調節作用,在省內不同區域城市之間,縮小支農效率的差距,就顯得尤為重要。一方面要加大對池州安慶等地區的支農資金的投入,同時著力通過皖江城市帶的建設,充分提升這一地區的經濟水平和經濟總量,促進財政對支農效率的提升。另一方面,雖然阜陽等地區的支農整體規模較大,但是由于阜陽地區的人口較多,耕地面積較大,因此對阜陽等皖北落后農村地區的財政支農資金規模也應該要進一步的提升,除了給予一定的補貼之外,還要為農民提供一定的生產技術指導,普及機械化生產,鼓勵農業生態園的開發,合理配置農村的集體產業資源,充分發揮這些地區的旅游產業,將農村的第二產業和第三產業有效進行融合,充分實現農村生產效率的提升。

4.2 調整和優化“美好鄉村”建設的資金支出規模與結構 在“美好鄉村”的建設過程當中,財政的支農資金的支出結構,應該要在規模增長的基礎之上,進行優化和調整。一方面要著力提升農村產業結構調整的支農資金結構,通過農村產業結構的調整,促進農村生產力的提高。另一方面對于農民可以直接受益的資金投入比重也可以進行適當增加,尤其是農民的直接補貼力度,例如農機補貼,家庭農村合作社補貼以及農業龍頭合作企業補貼等。另外要大力支持農業的技術創新,加強農業的基礎科學研究,促進農業技術成果的轉化。

4.3 健全“美好鄉村”建設資金監督管理體系 為了充分防范“美好鄉村”建設的資金被挪用,被貪污,所以有必要對“美好鄉村”建設過程當中的資金進行監督管理。

首先,要著力完善“美好鄉村”建設支農之間的預算管理體制。通過預算的合理規劃,規范農業投入項目的資金管理,確保每一項資金都經過預算的審批,每一項資金都能夠落到支農的實處,從而避免“美好鄉村”建設支農資金的挪用和擠占。

其次,要著力解決“美好鄉村”建設資金的權力尋租問題。通過省級制度建設,加強對“美好鄉村”建設資金的審計監察,同時建立合理的獎懲制度,對于支農效率較高的地區政府,在第2年財政預算的支農項目上進行優先的安排。如果出現資金被挪用的情況,則進行一定的處罰措施,例如預算核減等。同時對于貪污腐敗的情況要嚴肅問責,要加強透明化的監管體系建設,充分鼓勵農民參與“美好鄉村”建設資金的監督和管理,充分推進預算資金的透明化和監督化,讓每一筆財政資金都能夠落到“美好鄉村”建設的實際中來。

參考文獻

[1]房玲秀.安徽省財政支農支出效率及影響因素分析[D].蚌埠:安徽財經大學,2018.

[2]韓樂秦.財政支持農村社會保障的經濟效應探究[J].生產力研究,2020(07):43-45+64.

[3]馮慶水,孫麗娟.新農村建設背景下安徽財政支農機制創新研究[C].中國行政管理學會2008年年會論文集.中國行政管理學會,2008:695-702.

[4]畢學進.望江縣新農村建設研究[J].安徽農學通報(上半月刊),2011,17(17):16-18+32.

(責編:王慧晴)