新媒體參與精準扶貧的理論邏輯和實踐路徑

曾潤喜?喬陽陽

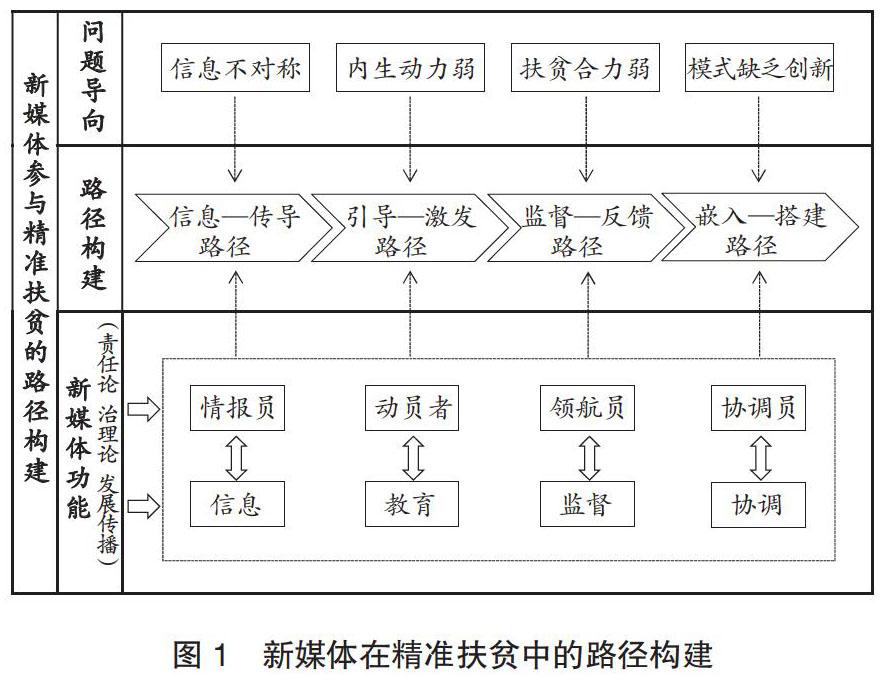

【摘 要】新媒體是參與精準扶貧的重要力量。本研究根據(jù)新媒體的情報員、動員者、領(lǐng)航員、協(xié)調(diào)員等角色和信息、教育、監(jiān)督、協(xié)調(diào)等功能構(gòu)建新媒體參與精準扶貧的四種作用路徑,即“信息—傳導(dǎo)”路徑、“引導(dǎo)—激發(fā)”路徑、“監(jiān)督—反饋”路徑、“嵌入—搭建”路徑。

【關(guān)? 鍵? 詞】精準扶貧;新媒體;輿論監(jiān)督;電子商務(wù)

【作者單位】曾潤喜,重慶大學(xué)新聞學(xué)院;喬陽陽,重慶大學(xué)新聞學(xué)院。

【基金項目】國家社會科學(xué)基金一般項目“新媒體事件對地方政府注意力分配的影響機制研究”(18BZZ078)階段成果。

【中圖分類號】D035 【文獻標識碼】A 【DOI】10.16491/j.cnki.cn45-1216/g2.2020.22.004

習(xí)近平總書記在中央扶貧開發(fā)工作會議上指出,我國社會不缺少扶貧濟困的愛心和力量,缺的是有效可信的平臺和參與渠道[1]。隨著信息技術(shù)的發(fā)展,新媒體被認為是扶貧濟困的重要力量。已有研究認為,關(guān)于新媒體在精準扶貧中的作用大致可分為三個維度:從信息內(nèi)容維度探討新媒體在扶貧報道中的策略和框架[2]-[3],從渠道搭建維度探討新媒體在電商扶貧領(lǐng)域呈現(xiàn)的扶貧新生態(tài)[4],從技術(shù)賦能維度探討新媒體納入“互聯(lián)網(wǎng)+”精準扶貧模式的可能[5]。已有研究一致認同新媒體是嵌入扶貧體系的重要力量,但分析新媒體在扶貧不同環(huán)節(jié)發(fā)揮不同作用機制的研究還不多。本研究旨在分析新媒體功能與精準扶貧機制的耦合性,以融合發(fā)展傳播學(xué)、社會責(zé)任論和治理理論構(gòu)建新媒體參與精準扶貧的實踐路徑。

一、理論邏輯與路徑構(gòu)建

新媒體憑借其功能屬性在精準扶貧中扮演重要角色。發(fā)展傳播學(xué)視域下,大眾傳媒要發(fā)揮其守望、教育、整合功能,改善社會生態(tài),從而服務(wù)于國家社會的發(fā)展[6]-[7];治理理論視角下,媒體被劃分為治理的主體[8]、客體[9]和工具[10],不同的治理場景中媒體擔當不同的角色;社會責(zé)任論視角下,脫貧攻堅是整個社會的責(zé)任,有研究從媒介功能出發(fā)構(gòu)建了信息生產(chǎn)、文化教育、協(xié)調(diào)關(guān)系、社會監(jiān)督四維媒體責(zé)任框架[11][12]。上述研究認為新媒體發(fā)揮著信息、教育、監(jiān)督、協(xié)調(diào)四大功能,并通過履行以上功能進行角色調(diào)適。基于此,本研究提取新媒體的四種角色與精準扶貧的問題導(dǎo)向,構(gòu)建新媒體參與精準扶貧的四種作用路徑(如圖1所示)。

(1)基于新媒體的情報員角色和信息功能構(gòu)建“信息—傳導(dǎo)”路徑。一方面,新媒體可以打破扶貧工作中的信息不對稱,整合渠道高效傳播,建立信息供需匹配機制;另一方面,新媒體可以通過有效調(diào)度扶貧信息資源,構(gòu)建信息聚合的“平臺+”模式。該路徑包含信息橋梁和決策參考兩個二級路徑。

(2)基于新媒體的動員者角色和教育功能構(gòu)建“引導(dǎo)—激發(fā)”路徑。一方面,新媒體能夠通過典型報道實現(xiàn)對扶貧故事的立體傳播、關(guān)系傳播和情感傳播;另一方面,新媒體通過開展系列專題活動實現(xiàn)對扶貧對象的正確引導(dǎo),尊重扶貧對象的發(fā)展決策權(quán),激發(fā)扶貧對象的內(nèi)生動力。該路徑包含典型報道和正確引導(dǎo)兩個二級路徑。

(3)基于新媒體的領(lǐng)航員角色和監(jiān)督功能構(gòu)建“監(jiān)督—反饋”路徑。一方面,新媒體可以介入精準識別和幫扶環(huán)節(jié),對扶貧主體和過程進行監(jiān)督,建立監(jiān)督反饋機制;另一方面,新媒體可以嵌入政府扶貧考核體系,監(jiān)測扶貧對象的后續(xù)發(fā)展動力。該路徑包含對扶貧主體以及過程的事中監(jiān)督和對脫貧效果的事后監(jiān)測兩個二級路徑。

(4)基于新媒體的協(xié)調(diào)員角色和協(xié)調(diào)功能構(gòu)建“嵌入—搭建”路徑。一方面,新媒體能夠嵌入傳統(tǒng)電商扶貧活動中,搭建“互聯(lián)網(wǎng)+融媒體+電商”扶貧工作新機制;另一方面,新媒體能夠依托互聯(lián)網(wǎng)的規(guī)模優(yōu)勢和社交傳播的互動優(yōu)勢,主動進行引導(dǎo)、增能、鏈接,創(chuàng)新精準扶貧模式。該路徑包含客體搭建和主體賦能兩個二級路徑。

二、“信息—傳導(dǎo)”路徑

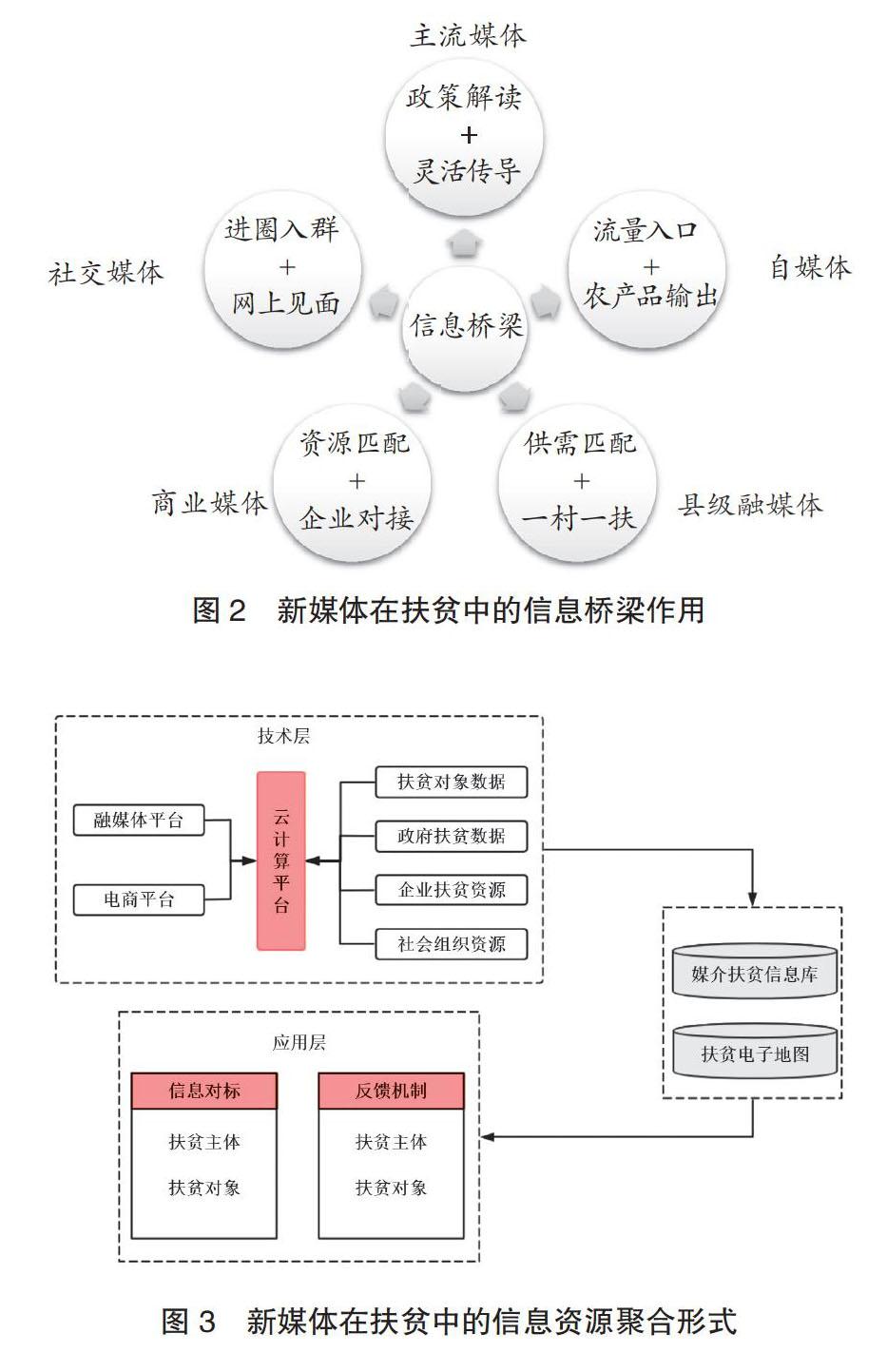

1.信息橋梁:整合渠道高效傳播,建立信息供需匹配機制

一是發(fā)揮主流媒體政策解讀者的角色功能。通過新媒體的泛在性、權(quán)威性以及接地氣的政策傳導(dǎo)打通信息“堵點”。如惠州報業(yè)集團探索新聞扶貧的新實踐,運用媒體矩陣和“平臺智庫”進行多方位宣傳,暢通信息傳達渠道。二是建設(shè)“商業(yè)媒體+扶貧產(chǎn)業(yè)”融合賦能模式。發(fā)揮商業(yè)媒體的入口價值,促進商業(yè)媒體和企業(yè)的有效對接,實現(xiàn)扶貧信息的定點式傳遞,提高扶貧的效益和持續(xù)性[13]。三是以自媒體為“流量入口”打造農(nóng)產(chǎn)品的需求場景。通過短視頻等自媒體平臺,扶貧對象可以將內(nèi)容生產(chǎn)與農(nóng)產(chǎn)品輸出結(jié)合,與消費者建立穩(wěn)定的“需求—供應(yīng)鏈”。四是發(fā)揮社交媒體“進圈入群”的橋梁作用。扶貧干部融入脫貧群眾的社交圈層,通過“網(wǎng)上面對面”等生活化的形式傳遞扶貧信息,打通扶貧干部與扶貧對象交流的“最后一公里”。五是運用縣級融媒體傳播、連接、組織、動員的功能,建立與貧困村的供需匹配窗口,打造“一村一扶”的長效服務(wù)機制[14]。總的來說,新媒體能夠搭建起政府、社會力量、扶貧干部與脫貧群眾之間的溝通橋梁,賦予精準脫貧和鄉(xiāng)村振興更多的信息動力。

2.決策參考:構(gòu)建信息聚合的“平臺+”模式,有效調(diào)度資源

首先,基于網(wǎng)頁、微信、微博、手機客戶端等渠道對扶貧信息進行采集與整合,建立“媒介扶貧信息庫”。其次,建立“扶貧電子地圖”對貧困戶的人口信息、坐標信息、影像資料等進行可視化處理。最后,對扶貧信息進行有效分發(fā),利用融媒體平臺同步更新扶貧主體的資源盈余和短缺信息,統(tǒng)一調(diào)度資源,調(diào)整幫扶的方向和力度,為各扶貧主體提供決策支持。例如濱州日報開發(fā)“4-4-1-1”扶貧系統(tǒng),發(fā)揮新媒體平臺的信息聚合、統(tǒng)一調(diào)度、服務(wù)決策等功能,為政府決策者提供扶貧信息和決策支持,形成了“濱州模式”。總的來說,融媒體平臺所擁有的信息整合和可視化能力能夠掃除由于信息不對稱所帶來的“視覺瑕疵”,實現(xiàn)以融媒體信息平臺為依托的扶貧對象與幫扶主體間的“信息坐標”更新與反饋,為幫扶主體提供決策支持。

三、“引導(dǎo)—激發(fā)”路徑

1.典型報道:講好脫貧故事,傳遞扶貧溫度

一是以典型報道為主形式,通過“榜樣面對面”“先進典型”等系列報道發(fā)掘典型人物背后的故事,以短視頻、情景劇、動漫、H5等形式進行趣味性、一體化的立體式傳播[15],讓人物報道飛上“手機屏”。例如新華社發(fā)起的扶貧互動H5,以可視化的形式進行多波次傳播,帶來了良好的輿論氛圍。二是以主題活動為載體發(fā)起“青創(chuàng)故事”“尋找先進榜樣”等系列評選活動,通過比賽和投票的形式,將鏡頭聚焦于脫貧群眾、扶貧干部、創(chuàng)業(yè)先鋒等先進榜樣,利用熟人關(guān)系網(wǎng)絡(luò)進行傳播,將正能量貫穿于整個脫貧攻堅行動中。三是以線上直播和線下分享會的形式促進榜樣與公眾的互動,向公眾展示鮮活的先進人物形象,增加講述者與公眾之間的情感互動,增強扶貧故事的吸引力、感染力和號召力,促進公眾對扶貧事業(yè)的理解,從而形成“講述—互動—再講述”的敘事閉環(huán)。總的來說,新媒體要通過典型報道為精準扶貧和鄉(xiāng)村振興提供良好的輿論氛圍與正能量。

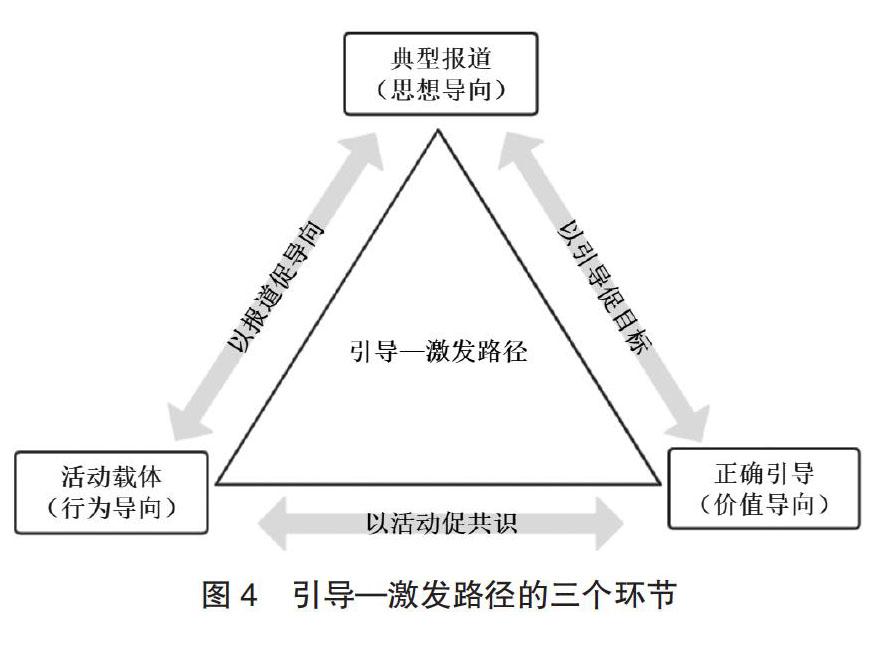

2.正確引導(dǎo):以報道促導(dǎo)向,以活動促共識,以引導(dǎo)促目標

在精準扶貧的過程中新媒體要展現(xiàn)扶貧議題設(shè)置能力,形成正確的價值導(dǎo)向,主動引導(dǎo)全社會增加對扶貧工作的注意力。首先,通過典型報道形成良好的扶貧輿論環(huán)境,激發(fā)民眾對脫貧的熱情。例如湖南日報社發(fā)揮分社優(yōu)勢進行分眾化的人物報道,創(chuàng)造了“黨報基因+新媒體聯(lián)動直播”的典型報道形式,引起群眾共鳴。其次,通過組織專題活動調(diào)動民眾參與扶貧工作的積極性,把脫貧熱情轉(zhuǎn)化為脫貧行動。如海南報業(yè)集團發(fā)揮多媒體聯(lián)動策劃能力,其策劃的公益活動達到500多萬元的眾籌數(shù)額,實現(xiàn)了良好社會效應(yīng)。最后,通過新媒體的聚合傳播與脫貧動員進行正確引導(dǎo),凝聚民眾對于扶貧工作的共識。這三大過程層層遞進,思想導(dǎo)向為先導(dǎo)、行為導(dǎo)向為驅(qū)動、價值導(dǎo)向為目標,最終引導(dǎo)民眾共同參與貧困地區(qū)的脫貧建設(shè)。

四、“監(jiān)督—反饋”路徑

1.新媒體介入精準識別環(huán)節(jié),建立幫扶過程的監(jiān)督反饋機制

精準識別是精準幫扶的基礎(chǔ),做法是將融媒體平臺接入扶貧云平臺,介入精準識別環(huán)節(jié),對扶貧項目進行監(jiān)督。首先,基于APP程序、平臺型媒體賬號以及短視頻平臺等新媒體接口搭建“多位一體”的扶貧云網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)對貧困信息的統(tǒng)一采集與整合,同時將信息接入縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級的融媒體端口,實現(xiàn)貧困信息資源的共享,精準鎖定貧困戶。例如騰訊的“為村”平臺,將扶貧干部和扶貧對象凝聚其中,進行信息發(fā)布、采集以及公開。該平臺還設(shè)有特色頻道,如辟謠專欄、疫情專欄等,服務(wù)于民生需要。其次,將識別出的貧困戶進行“二維碼”流動管理,實現(xiàn)貧困戶數(shù)據(jù)的實時更新和動態(tài)反饋,協(xié)助政府構(gòu)建新媒體的精準識別、退出和鞏固機制。例如貴州借助大數(shù)據(jù)扶貧云和融媒體平臺建立了貧困維度的多重識別機制,在建檔環(huán)節(jié)為每個貧困戶設(shè)置一個流動式二維碼,通過對二維碼的刷新可掌握扶貧對象的相關(guān)數(shù)據(jù)。最后,以縣為單位建立扶貧專項案例庫,以及針對貧困群眾的特定幫扶項目。新媒體可以進行項目標準的整合以及幫扶效果評估,并放置于融媒體平臺進行公示,兼顧事前幫扶和事后防止返貧監(jiān)測。總的來說,新媒體能夠介入精準扶貧的過程,提高扶貧的精度、透明度和有效性,建立防止返貧監(jiān)測機制。

2.新媒體納入扶貧考核體系,進行網(wǎng)絡(luò)問政和脫貧效果監(jiān)測

首先,聚焦扶貧工作中出現(xiàn)的腐敗和違紀問題,發(fā)揮新媒體平臺的信息公開和核查功能,形成“平臺舉報+媒體調(diào)查+典型曝光”的新媒體輿論監(jiān)督機制。其次,通過新媒體進行網(wǎng)絡(luò)問政,吸納與反饋群眾的意見。例如浙江長興傳媒集團打造的融媒體問政節(jié)目《直擊問政》,邀請長興的政府部門領(lǐng)導(dǎo)進行電視問政,以電視見面會的形式回應(yīng)民生訴求。此外,長興傳媒集團設(shè)有新媒體“爆料”專欄,供群眾參與扶貧事務(wù)以及爆料監(jiān)督。最后,新媒體要建立起鞏固脫貧成果的相關(guān)機制,對已經(jīng)脫貧的對象進行跟蹤管理,動態(tài)監(jiān)測其后續(xù)發(fā)展動力,反饋其發(fā)展軌跡,對脫貧前后數(shù)據(jù)進行對比、反饋與評估,防止出現(xiàn)二次返貧現(xiàn)象。

五、“嵌入—搭建”路徑

1.客體搭建:建立“互聯(lián)網(wǎng)+融媒體+電商”的扶貧工作新機制

新媒體通過嵌入傳統(tǒng)的電商扶貧,同時以客體身份搭建“互聯(lián)網(wǎng)+融媒體+電商”的扶貧工作新機制。一方面,探索媒體內(nèi)容融合與外部合作的電商帶貨模式,結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)的規(guī)模優(yōu)勢和社交傳播的互動優(yōu)勢,打破電商平臺各自為戰(zhàn)的局面,刷新電商扶貧的新生態(tài);另一方面,將互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)以及媒體融合形成的全息媒體生態(tài),以及媒介形塑的虛擬現(xiàn)實結(jié)合起來,改善電商扶貧的體驗生態(tài),激活電商的體驗觸角,帶來消費接收新體驗,促使新媒體成為電商扶貧的多功能載體。例如四川省金陽縣探索形成的“電視直播+新媒體直播+電商帶貨+互聯(lián)網(wǎng)新聞”電商扶貧生態(tài),賦予了當?shù)孛撠毠孕袆有聞幽堋?偟膩碚f,新媒體能以客體的身份參與到電商扶貧中,發(fā)揮媒體的內(nèi)容優(yōu)勢為電商平臺引流,激活“流量+供應(yīng)鏈”電商模式,以流量保證穩(wěn)定的用戶流,以供應(yīng)鏈保證用戶體驗。

2.主體賦能:創(chuàng)新扶貧模式,主動引導(dǎo)、增能、鏈接

新媒體能夠充分發(fā)揮主體性作用,打破傳統(tǒng)意義上的單向扶貧路徑,融合新媒體與扶貧對象的雙重力量,打造精準扶貧下的雙向互動機制[16]。目前新媒體與扶貧對象的互動網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)初具規(guī)模,不管在商業(yè)模式創(chuàng)新還是技術(shù)應(yīng)用上都形成了可持續(xù)、差異化的扶貧創(chuàng)新機制,為扶貧對象摘帽奔小康提供動力源。

(1)社交扶貧模式:“社交傳播+品牌塑造”。首先,脫貧主體可以利用社交媒體黏性,通過上傳優(yōu)質(zhì)原創(chuàng)三農(nóng)主題視頻化身為“社交新農(nóng)人”,以創(chuàng)作傳播打造新農(nóng)人在社交媒體的IP。其次,通過社交媒體將農(nóng)產(chǎn)品品牌與微博話題等進行捆綁,搶占社交媒體用戶的視覺注意力,讓微博等社交媒體成為農(nóng)產(chǎn)品品牌的重要展示窗口。

(2)村播扶貧模式:“信息打通+內(nèi)在傳播”。村播可以代替中間商,打通供需通道,壓縮農(nóng)產(chǎn)品交易鏈,成為農(nóng)產(chǎn)品的直接輸出窗口。另外,“村播扶貧”能夠賦能當?shù)卮迕瘢ㄟ^定向發(fā)掘和直播技能強化,培養(yǎng)當?shù)氐摹爸辈ゾW(wǎng)紅”,打造“直播新農(nóng)人”。

(3)拼扶貧模式:“聚集需求+農(nóng)商對接”。以拼多多為代表的“拼扶貧”可在短時間內(nèi)聚集海量消費者需求,同時對接不同農(nóng)戶的供應(yīng)渠道,整合小而散的農(nóng)貨供應(yīng)體系,讓小農(nóng)戶對接大市場,建立起農(nóng)商對接的拼農(nóng)貨體系。

(4)視聽扶貧模式:“生活圖景+網(wǎng)絡(luò)視頻”。鄉(xiāng)村用戶通過短視頻平臺記錄自己的生產(chǎn)生活,將脫貧內(nèi)容嵌入生活圖景,從而吸引平臺用戶圍觀;平臺通過算法推薦將優(yōu)質(zhì)內(nèi)容進行有效分發(fā),形成“內(nèi)容生產(chǎn)—內(nèi)容分發(fā)—內(nèi)容變現(xiàn)”的視聽扶貧模式。

(5)星扶貧模式:“區(qū)域品類+流量傾斜”。聚焦不同貧困區(qū)域的產(chǎn)品品類,以“一區(qū)一品類”的形式助力產(chǎn)業(yè)扶貧。可邀請公益明星到扶貧現(xiàn)場,并在融媒體平臺直播互動,把明星流量轉(zhuǎn)化為扶貧的正能量,打造每個貧困地區(qū)的爆款扶貧產(chǎn)品。

本研究構(gòu)建了新媒體參與精準扶貧的四種作用路徑:“信息—傳導(dǎo)”路徑、“引導(dǎo)—激發(fā)”路徑、“監(jiān)督—反饋”路徑、“嵌入—搭建”路徑。這四大路徑形成了精準識別中新媒體信息整合機制、精準幫扶中新媒體動態(tài)管理機制、精準管理中新媒體監(jiān)督機制以及精準考核中新媒體在場機制。新媒體在精準扶貧中做出了有益實踐,以其特有的功能牽引和幫輔其他社會主體,形成了脫貧攻堅行動的堅韌合力。當前媒體深度融合的環(huán)境賦予了新媒體更多的技術(shù)能力,如何發(fā)揮新媒體的技術(shù)賦能,建立更為精準的新媒體技術(shù)扶貧路徑,值得今后深入研究。

|參考文獻|

[1]中共中央文獻研究室. 十八大以來重要文獻選編(下)[M]. 中央文獻出版社,2018.

[2]黃敏. 議題關(guān)聯(lián)與關(guān)系建構(gòu)——《紐約時報》有關(guān)中國扶貧報道的媒體網(wǎng)絡(luò)議程分析[J]. 新聞與傳播研究,2020(3):21-36+126.

[3]蔡騏,吳夢. 我國精準扶貧報道中的主體形象與話語框架解析(2013-2018)[J]. 新聞記者,2019(6):70-76.

[4]劉禹辰,尹響. “融媒體+電商”在少數(shù)民族地區(qū)精準扶貧中的新作用——基于四川的案例分析[J]. 西南民族大學(xué)學(xué)報(人文社科版),2019(5):147-151.

[5]趙秀蘭. “互聯(lián)網(wǎng)+”精準扶貧模式:主要內(nèi)容與政策建議[J]. 農(nóng)村經(jīng)濟,2017(8):57-61.

[6]韓鴻. 參與式傳播:發(fā)展傳播學(xué)的范式轉(zhuǎn)換及其中國價值——一種基于媒介傳播偏向的研究[J]. 新聞與傳播研究,2010(1):40-49+110.

[7]李紅艷. 鄉(xiāng)村傳播學(xué)概念解析——兼論鄉(xiāng)村傳播學(xué)與發(fā)展傳播學(xué)之異同[J]. 新聞界,2008(6):42-44.

[8]黃河,王芳菲. 新媒體如何影響社會管理——兼論新媒體在社會管理中的角色與功能[J]. 國際新聞界,2013(1):100-109.

[9]楊旎. 融媒體時代的政府公共關(guān)系:分析政府信任的第三條路徑[J]. 中國行政管理,2019(12):115-120.

[10]王國華,李文娟. 政策工具視角下我國網(wǎng)絡(luò)媒體政策分析——基于2000-2018年的國家政策文本[J]. 情報雜志,2019(9):90-98.

[11]鐘瑛,李秋華. 新媒體社會責(zé)任的行業(yè)踐行與現(xiàn)狀考察[J]. 新聞大學(xué),2017(1):62-70+77+148.

[12]曾潤喜,頓雨婷. 新媒體社會責(zé)任感知對受眾品牌忠誠的影響機制——一個有調(diào)節(jié)的中介模型[J]. 現(xiàn)代傳播(中國傳媒大學(xué)學(xué)報),2019(4):47-54.

[13]張緊跟. 參與式治理:地方政府治理體系創(chuàng)新的趨向[J]. 中國人民大學(xué)學(xué)報,2014(6):113-123.

[14]羅昕,蔡雨婷. 縣級融媒體創(chuàng)新基層社會治理的模式構(gòu)建[J]. 新聞與寫作,2020(3):48-55.

[15]劉雁軍,齊競竹,閆征. 以小見大,做好短視頻時代的主流價值傳播——以津云新媒體短視頻新聞《臊子書記》為例[J]. 新聞與寫作,2019(12):82-85.

[16]曾潤喜,喬陽陽. 新媒體在脫貧攻堅行動中的責(zé)任與評估——基于“上游新聞”的案例研究[M]//鐘瑛,蘆何秋. 中國新媒體社會責(zé)任研究報告(2019). 北京:社會科學(xué)文獻出版社,2020.