牙周整復術在口腔修復中的臨床應用探討

葉志

【摘要】目的 探究牙周整復術在口腔修復中的臨床應用價值。方法 102例接受口腔修復的患者,將其隨機分為觀察組及對照組,每組51例。對照組擇期接受口腔修復治療,觀察組在實施口腔修復前,先進行牙周整復術。比較兩組治療后功能評分以及外觀評分,口腔修復效果,牙齦萎縮情況。結果 治療后,觀察組功能評分為(94.52±3.61)分,外觀評分為(96.24±1.24)分;對照組功能評分為(81.69±5.26)分,外觀評分為(75.96±6.58)分。觀察組功能評分以及外觀評分均高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。對照組治療有效率為76.47%(39/51),觀察組治療有效率為92.16%(47/51)。觀察組治療有效率高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。對照組出現牙齦萎縮14例,牙齦萎縮發生率為27.45%;觀察組出現牙齦萎縮3例,牙齦萎縮發生率為5.88%。觀察組牙齦萎縮發生率低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。結論在對患者實施口腔修復前,先進行牙周整復術治療,可全面改善患者口腔情況,積極緩解疼痛感,促進口腔功能恢復,加強口腔美觀性,降低牙周萎縮發生率,安全性強、有效性高。此法值得進一步在臨床中推廣應用。

【關鍵詞】牙周整復術;口腔修復;價值分析

DOI: 10.14163/j.cnki.11-5547/r.2020.16.040

實施口腔修復的最終目的主要在于利用人工裝置有效恢復受試者牙缺失和其余輔助性組織等各類缺損癥狀。在此同時令其具備與之相關的生理功能[1]。但值得注意的是,在臨床治療中,通常會遇到諸如缺牙區牙槽嵴形態不正常以及個別牙錯位等不良情況。上述情況會對患者義齒固定修復效果和修復之后前牙牙周美觀性造成影響。牙周整復術能夠有效防止此類問題出現,這種方法具備了治療痛苦小、創傷低、牙齦修整結果自然健康等優勢[2]。結合實際情況,本文全面分析牙周整復術在口腔修復中的臨床應用價值,現將具體結果報告如下。

1資料與方法

1.1一般資料 選擇2017年10月-2019年10月來本院接受口腔修復的102例患者開展研究。受試者自愿參加實驗調查,同時簽署了知情同意書。排除標準:認知功能障礙者、意識障礙者、其他器官器質性病變者、晚期癌癥者、精神疾患、孕期哺乳期婦女、臨床資料缺失者、無法積極配合臨床手術者、拒絕參加實驗調查者。患者均符合牙周口腔修復術的要求。隨機分為觀察組及對照組,每組51例。對照組男34例、女17例;年齡21.56-62.35歲,平均年齡(46.38±8.39)歲。觀察組男36例,女15例;年齡21.78-63.38歲,平均年齡(47.52±8.59)歲。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2方法 兩組患者均接受全身性檢查,有效詢問患者疾病史情況。同時對其實施諸如X光片、血常規等相關檢查。對照組受試者擇期接受口腔修復治療。觀察組受試者在實施口腔修復以前,為其進行牙周整復術。在對受試者開展局部麻醉以及常規消毒后,利用染色劑對于需要切除的牙齦加以標記,然后以高頻電刀切除為主要方式切除。利用渦輪鉆,針對于受試者的牙頸緣牙齦及牙槽嵴進行修整,并同時制作臨時冠。當切開翻瓣以后,確保牙槽嵴高度水平距離修復冠邊緣距離為3mm。此后對根面加以平整處理。后對牙齦瓣及牙周膜纖維實施復位、刮除、沖洗和縫合等操作,最后用牙周塞治劑保護傷口[3]。患者完成手術后,利用漱口液漱口,3次/d。7d后拆線操作,共計觀察5周。若患者牙齦愈后情況良好,可實施冠修復術。利用此法能夠保證牙齦更為美觀、自然。后對患者開展為期1-13個月的隨訪工作[4]。

1.3觀察指標及判定標準 ①比較兩組治療后功能評分以及外觀評分。分數越高,證實受試者牙周相關功能越好,外觀情況越佳。②比較兩組口腔修復效果;②比較兩組牙齦萎縮情況。

1.4統計學方法 采用SPSS22.0統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差(x?±s)表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用X2檢驗。P<0.05表不差異具有統計學意義。

2結果

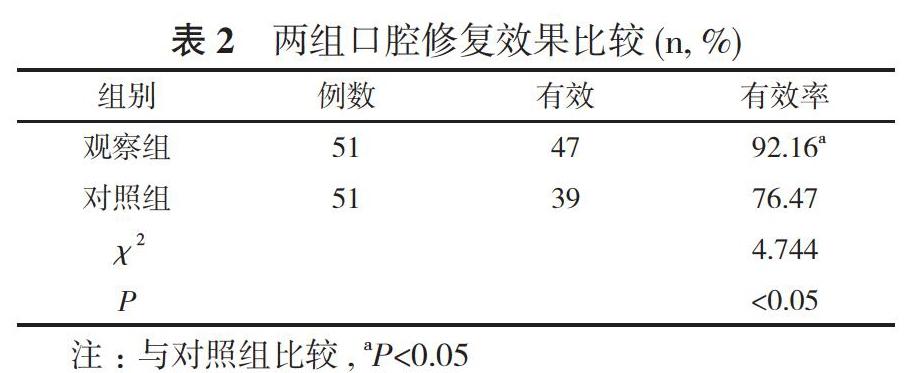

2.1兩組治療后功能評分以及外觀評分比較 治療后,觀察組功能評分為(94.52±3.61)分,外觀評分為(96.24±1.24)分;對照組功能評分為(81.69±5.26)分,外觀評分為(75.96±6.58)分。觀察組功能評分以及外觀評分均高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

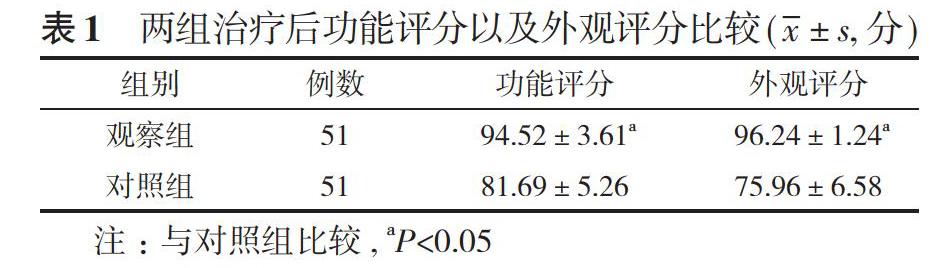

2.2兩組口腔修復效果比較 對照組治療有效率為76.47%(39/51),觀察組治療有效率為92.16%(47/51)。觀察組治療有效率高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

2.3兩組牙齦萎縮情況比較 對照組出現牙齦萎縮14例,牙齦萎縮發生率為27.45%;觀察組出現牙齦萎縮3例,牙齦萎縮發生率為5.88%。觀察組牙齦萎縮發生率低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

3討論

在對患者實施牙周修復工作之中,通常會因為個別牙錯位、牙缺失、牙槽嵴形態異常等相關因素,對口腔修復后前牙牙周美觀性造成影響,導致患者對于修復之后外觀滿意度差[5]。利用牙周整復術針對于過長牙齒牙齦開展修復,同時針對于過短的牙齦實施修整牙頸緣以及牙槽嵴高度,能夠取得口腔整復術后美觀協調的效果[6]。

傳統意義上的牙齦修復一般利用牙齦切刀或者手術刀等進行該項手術。雖然說這種方式能夠取得一定效果,但其存在諸如出血量多、創傷面積大等弊端。再加上人體口腔結構環境較為特殊[7]。所以說,患者在完成手術之后,非常有可能發生感染現象,進而延長患者的恢復時間[8。這一點重點體現在老年患者之中。該群體利用此法接受治療所取得的臨床治療效果以及具體的依從性均不佳[9]。

相關文獻證實,利用高頻電刀形成術實施牙周整復術,能夠取得較為滿意的效果。其擁有著視野清晰、形態滿意、結合精準、出血量少、創傷低、疼痛輕微等優勢,進而在臨床中被廣泛應用。在開展此項手術中切開牙齦時修整受試者牙槽嵴以及牙頸緣牙齦,并同時制作臨時冠。當切開翻瓣以后,應當確保受試者牙槽嵴高度水平距離修復冠邊緣應有3mm。之所以這樣做,其主要目的在于有效維持生物學寬度,進而令患者在手術之后修復體牙頸緣和臨近的牙齦緣確保連續度[10],可避免由于炎癥而引發的牙齦退縮和修復之后冠邊緣沒有辦法長期穩定的不良影響。可見,利用此法對患者治療,能夠達到口腔修復協調美觀的目的,該觀點在國外文獻中有佐證[11]。

和以往相比,當前我國醫學技術有所進展,在這種情況下,各類口腔治療器材也不斷更新換代。使用高頻電刀治療疾病所取得的效果,已得到廣大醫生和患者的認可。高頻電刀主要通過主機發射高頻率無線電波,將相關能量聚焦在尖刀頂端位置,通過電阻抗效應,實現發熱。可令電刀于切除牙齦組織之后,較短時間內針對于細胞中水分加以氣化、蒸發,實現凝固蛋白組織,發揮出止血及切開組織的作用。使用高頻電刀進行治療,能夠發揮出創傷低、痛苦小等優勢,其可在短期內達到修復目的。解傳亮[12]探究了口腔修復中應用牙周整復術后的臨床效果評價情況。其將2016-2017年收治的48例牙周整復患者為研究對象,對患者加以分組,每組24例。對照組接受擇期手術治療,觀察組接受牙周整復術治療,全面探究兩組患者的修復效果。結果證實:觀察組患者的修復效果高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。由此能看出:牙周整復術應用到口腔修復中獲取的臨床效果更高,能促進修復效率的提升,也適合臨床的有效推廣。

臨床觀察資料證實,患者在完成手術后4-6周即可實施口腔修復。完成修復后,對患者開展衛生宣教,因為非正確性刷牙方式會引起牙齦萎縮發生,只有通過科學的刷牙方式才能夠更好的保護受試者牙齦健康性。

相關文獻證實,非正確的刷牙方式會引起患者牙齦萎縮。這一點重點體現于牙槽嵴缺損嚴重的患者中。主要因為該疾病患者義齒修復需要較為滿意的牙槽嵴給予支持,而只有通過科學的刷牙方式,才有助于保護患者的牙齦健康度,提升整體治療水平。

本次實驗中,在對患者開展相關治療前,本院醫務人員對于觀察組以及對照組患者開展了調查,結果證實:兩組受試者均存在錯誤的刷牙方式。雖然說在開展隨訪過程中,已然明確宣教強調。但即便如此,依舊有少數患者未能對其加以重視,進而引發牙齦退縮以及萎縮現象發生。由此能夠看出,口腔醫生不但要利用有效方式治療患者的口腔疾病,另外也要做好定期健康宣教以及牙周治療,同時落實定期隨訪制度。

綜上所述,在對患者實施口腔修復前,為其開展牙周整復術進行治療,可全面改善患者口腔情況,積極緩解疼痛感,促進口腔功能恢復,加強口腔美觀性,降低牙周萎縮發生率,安全性強、有效性高。此法值得進一步在臨床中推廣應用。

參考文獻

[1]徐金梅,曹志偉.口腔修復前行牙周整復術的治療效果及對患者修復質量影響分析.全科口腔醫學電子雜志,2019,6(24):158. 162.

[2]王微,奇雄.口腔修復前行牙周整復術的治療效果及對患者修復質量影響研究.全科口腔醫學電子雜志,2019,6(14):24,27.

[3]王瓊,林浩.口腔修復中應用牙周整復術后臨床效果的相關研究.全科口腔醫學電子雜志,2019,6(13):70-71.

[4]劉娜,姚富.口腔修復前行牙周整復術的治療效果及對患者修復質量影響體會.智慧健康,2019,5(2):89-90,95.

[5]Baek MK. Kim IK,Cho HY,etal.A retrospective analysis ofthe medioproximal tibial bonegraft for oral and maxillofaCialreconstruction.J Korean Assoc Maxillofac Plast Reconstr Surg,2008(30):241.

[6]Pellegrini G,Seol YJ. Gruber R,et al.Pre-cliniCal Models forOral and Periodontal Reconstructive Therapies. Journal of DentalResearch. 2009. 88(12): 1065-1076.

[7]Varghese BT. Sebastian P. Koshy CM. et al. Nasolabial flaps in oralreconstruction: an analysis of 224 cases. British Journal of PlasticSurgery. 2001,54(6):499-503.

[8]Mcculloch CA. Origins and functions of cells essential forperiodontal repair: The role of fihroblasts in tissue homeostasis. OralDiseases. 1996. 1(4):271-278.

[9]Thankappan K, Kuriakose MA. Chatni SS. et al. Lateral Arm FreeFlap for Oral Tongue Reconstruction An Analysis of SurgicalDetails. Morbidity, and Functional and Aesthetic Outcome. Annalsof plastic surgery. 2011, 66(3):261-266.

[10]Schliephake H. Clinical efficary of growth factors to enhance tissuerepair in oral and maxillofacial reconstruction:a systematic review.Clinical implant dentistry and related research. 2015. 17(2):247.

[11]Yamashiro M. Hasegawa K,Uzawa N,et al. Complicationsand Outcome of Free Flap Transfers for Oral and MaxillofacialReconstruction: Analvsis of 213 Cases. Oral Science International.2009.6(1):46-54.

[12]解傳亮.口腔修復中應用牙周整復術后的臨床效果評價.全科口腔醫學電子雜志,2019. 6(2):40,44.

[收稿日期:2020-01-06]

作者單位:529100 廣東省江門市新會區人民醫院口腔科