國家生態園林城市建設的相關理論及應遵循的原則

樊厚瑞

摘 要:該文梳理了國家生態園林城市的發展歷程和指標體系,從景觀生態學角度出發,探討了與生態城市建設相關的城市景觀生態學理論,提出了創建國家生態園林城市應該遵循的基本原則。

關鍵詞:國家生態園林城市;景觀生態學;生態城市

1 國家生態園林城市的提出和發展

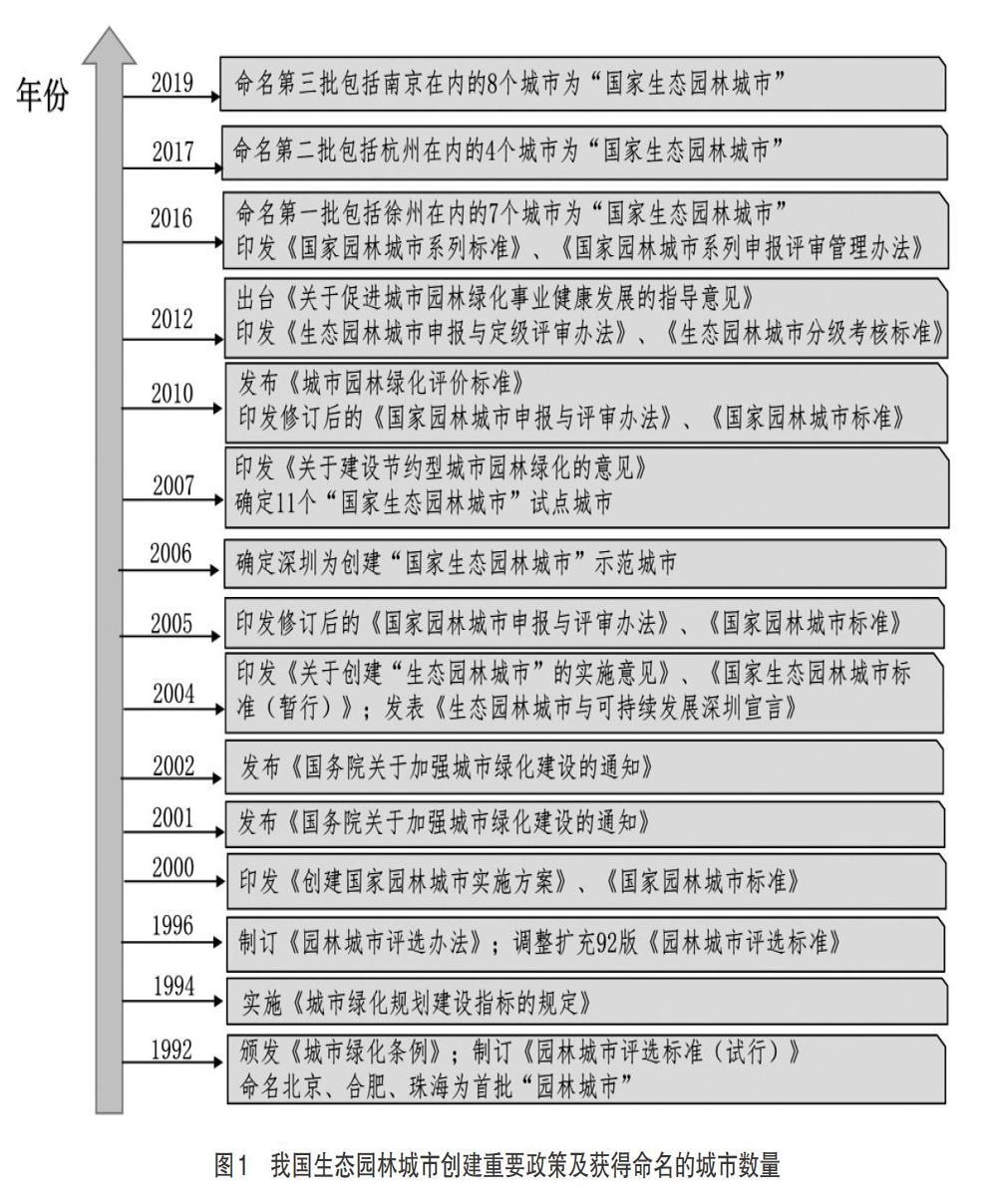

國家生態園林城市是始于原建設部(現住房和城鄉建設部)自1992年發起的一項在全國范圍內開展“國家園林城市”創建的“樹典型”活動(圖1)。2004年出臺的《關于印發創建“生態園林城市”實施意見的通知》和《國家生態園林城市標準(暫行)》,標志著我國園林城市生態化發展的開始。2007年,為全面落實科學發展觀,建設資源節約型、環境友好型社會,印發了《關于建設節約型城市園林綠化的意見》,進一步推動國家生態園林城市創建工作,確定青島、蘇州、紹興、許昌、揚州、南京、杭州、威海、桂林、常熟、昆山、張家港為國家生態園林城市試點城市[1]。

2012年,正式出臺《生態園林城市申報與定級評審辦法和分級考核標準》,生態園林城市成為衡量一個地區經濟社會和環境發展的新標尺。經過各地數年創建實踐,在2016年印發了《住房城鄉建設部關于印發國家園林城市系列標準及申報評審管理辦法的通知》(建城[2016]235號),對《國家園林城市系列標準》和《國家園林城市系列申報評審管理辦法》進行修訂,規定“申報國家生態園林城市,需對照《城市園林綠化評價標準》(GB/T 50563-2010)進行等級評價并達到I級標準,獲得國家園林城市稱號3年以上,并獲“得國家節水城市稱號”。目前,“國家生態園林城市”命名城市共有19個,其中地級市14個,縣級市5個。

2 國家生態園林城市評價指標

國家生態園林城市是國家園林城市的“升級版”,既是國家園林城市建設的重要組成部分,又是對其內涵的深化和拓展。國家生態園林城市更加注重城市生態功能的完善、城市建設管理綜合水平和為人民服務水平的提升。

最初,國家園林城市評比中側重城市綠量增長和園林綠化指標,隨著城市的結構性發展和時空性演替,“生態園林城市”的評估內容日益多元和綜合,更注重城市生態環境質量和人類宜居性。國家生態園林城市評價標準也從最開始的城市生態環境指標、城市生活環境指標、城市基礎設施3方面,擴展到綜合管理、綠地建設、建設管控、生態環境、市政設施、節能減排6大類和綜合否決項,共47項內容(表1)。

“國家生態園林城市”作為國家住房與城鄉建設部最高榮譽的城市可持續發展標識,其評選標準是對申報城市生態化建設水平最全面、最嚴格、最嚴密的綜合性評判,并代表著新時代我國城市向著低碳、健康、可持續的園林式、生態型、現代化城市發展方向。

3 生態園林城市建設的相關理論

景觀生態學是研究一個相對大的區域內,由許多不同生態系統所組成的整體(即景觀)空間結構、相互作用、協調功能及動態變化的一門生態學分支[2],注重人類活動對景觀格局和過程的影響,因此研究重點也包括對退化、破壞了的景觀或生態系統的保護和重建。景觀生態學認為自然在景觀層面是一個動態系統,對環境和土地利用狀況的改變都會做出對應的反應。土地利用方式影響著整個生態系統的功能,以及其自身凈化能力和景觀承載能力,影響著野生物種棲息地質量以及擴散和遷徙的潛力。生態園林城市的創建本質就是對城市這個“人-社會-生態復合系統”的景觀進行改造升級,故而遵循景觀生態學的原理和方法,才能有效指導生態城市建設不斷進步和完善。

3.1 生態網絡與自組織理論 生態城市作為區域生態系統中一個可持續子系統,應該是一個基于生態學原理建立的自然和諧、社會公平和經濟高效的復雜系統,具有自身人文特色的自然與人工協調、人與人和諧的理想人居環境。斑塊、廊道和基質是構成景觀的基本元素,城市中眾多綠色廊道相互交織形成網絡,景觀生態學將這一客觀存在的自然景觀現象稱為生態網絡。一般認為生態網絡具有引導養分、能量和基因遷移的功能,其本身可作為生物的棲息地,而良好的植被有助于防止水土流失,保護生態環境,因而視為一種能從空間結構上解決環境問題的規劃范式[3]。景觀的可持續性取決于其中各生態系統的穩定、健康和良性運作。只有生態系統中生物和環境成分在能量流動、物質循環和信息傳遞中通過復雜的營養關系緊密結合為一個統一整體,才能在不斷進化和完善中為人類提供可持續的服務。

第一,保持和優化城市生態網絡體系。城市化作用下土地利用的改變,導致了生態系統人為分工和結構破碎化。作為解決由人類導致的生態系統結構破缺唯一途徑的系統自組織升級,即破缺系統耦合成為更大尺度的完全系統的理論誕生[4]。因此,將城市看做“城鄉耦合系統”還是一個人類主導的復雜景觀,保持完整性都至關重要。從系統整體性的思維出發,以結構完整性促進功能的完整性發展,要求“山水林田湖”各要素形成一個有機的整體,統籌規劃山水林田湖草系統治理,確保“點-線-面”整體協調規劃,完善城鄉一體化發展,維持城市生態系統功能與服務的完整性,構建人與自然和諧共生的現代化城市生命有機體。

第二,關注基于流動水體的生態網絡構建。生態系統橫向和縱向維度都與流動的水體相關。作為養分、物質和物種的運輸機制,水體是景觀再造的重點,也應該成為空間規劃和生態網絡發展的關鍵。自然界的水系通常由小溪匯聚成江河,形成樹枝狀的景觀格局,這種分布廣泛而又相互連結的空間特征為生態網絡提供了天然依托。另外,濱水地區往往具有豐富的生物資源,如濕地就是當前生態環境保護和研究的重要地區,因此遵循地表水系的固有秩序構建生態網絡可以包容較多的環境敏感區。最重要的是,由于水道兩岸土地較高的獲取性,更加重視也利于生態開發。在城市建成區,沿河流規劃的生態網絡,則通常與濱水景觀改造和水環境整治相結合。

第三,規劃組建生態網絡的新方式。作為一種規劃范式,生態網絡不局限于純粹的生態學研究,而與社會經濟密切聯系,提供了一種新的景觀生態學視角。圍繞這一主題的規劃活動可以分為2類,其一是規劃保全現有的生態要素,或進行生態修復與重建;另一類是將生態環境規劃與其他規劃整合,在城市或土地利用規劃伊始就融入生態保護的理念,調和規劃的各項內容,提升規劃整體質量。

第四,重視生態網絡各組分間的有機聯系。生態網絡由自然保護區及其之間的連線組成,這些連線系統將破碎的自然系統和景觀部分連貫起來。因此,相對于非連接系統狀態,生態網絡能支撐更加多樣的生物并因其間的交流作用保持其生態活力,是一種解決物種和棲息地保護問題的可行性措施,以保護生物和景觀多樣性為主導思想,促進了土地利用方式的可持續性發展。同時,由于生態網絡也是由生態和人類2個部分構成,因此也不能忽視自然和文化之間的相互作用。

3.2 景觀格局異質性 景觀格局指大小和形狀各異的景觀組分在空間上的分布形式和組合特征,其異質性體現各組成要素(即基本模式中的斑塊、廊道和基質)和空間結構上的變異性和復雜性,是景觀的重要特征和決定因素。在景觀尺度上,空間異質性體現在空間組成、空間構型、空間相關3方面。景觀異質性程度高有利于物種共生,決定著景觀的整體生產力、承載力、抗干擾能力、恢復能力、系統穩定性、生物多樣性。在城市這一復雜景觀中,通過一定人為措施,有意識地增加和維持景觀異質性是必要的。

首先,體現在城市綠色空間的景觀格局上。城市綠色空間構成城市綠色基礎設施,有利于降低環境污染、美化城市景觀,同時作為物種棲息地,不僅為人類提供開放的活動空間,同時與相鄰的自然生態系統不斷地進行物質、能量交換,對維護城市自然生態功能發揮重要作用。作為景觀構成的一部分,城市綠色空間格局的異質性表現為結構和功能的多樣性。

其次,提高綠色空間格局異質性就是提高城市綠色空間的結構和功能的多樣性。在結構上,提高城市綠地、綠道和生態系統組成和布局的多樣性,豐富城市綠色肌理,通過冗余結構補充,提高城市景觀的多樣性和靈活性。在功能上,通過生態化、園林化、資源化、節約化、立體化發展城市綠色空間,有助于綠色空間的高效利用,保持城市生態景觀活力,也對維持城市這種復合景觀系統彈性的保障。

最后,也要注意不是所有景觀的多樣性都是正面的。在城市化進程中,土地利用更加集約發展,興建的建筑、道路等灰色空間導致城市景觀破碎化,綠色空間隨之減少。城市景觀多樣性被人工要素多樣性改變,這種自然特征破碎化演變成為負面的景觀異質性。這種對土地利用的改變影響了相關生態系統的機能、自凈能力和景觀承載力。破碎化過程縮小了生物棲息地和隔離功能區,不僅增加了物種局部滅絕的機率和自主恢復的可能性,同時帶來了地區的環境污染。

3.3 島嶼生物地理學理論 島嶼生物地理學理論是達爾文考察海島生物時發現的,是研究物種生存過程的時空耦合理論。該理論將生境斑塊的空間特征與物種數量聯系在一起,關注生物及其棲息環境之間的動態變化關系,認為物種的多樣性與棲息地的大小、孤立性、形成年代有關,提出面積-物種曲線,認為一定面積的地塊對應一定數量的物種,面積越大則可能發現的物種數量越多,但當面積增加到一定量時,每增加單位面積所增加的物種數將減少。

如果將這一理論應用于城市綠地規劃,與城市景觀中綠色斑塊的規模和分布有關。該理論認為在總面積相同時,大面積成片分布的綠地能比小塊分散分布模式包容更多的物種,而綠塊間有適當的棲息走廊相互連接后有助于物種的遷移和多樣性。根據這些理論,可以推算城市綠地大小及最優分布形式[5]。

同時,在城市面積恒定而對綠地總量有提升要求時,就要綜合考慮城市綠地類型和功能的混合使用。一般大型綠色開放空間應位于城市邊緣或穿越城市自然系統之內,發揮典型環境作用,為生物提供棲息地、遷徙通道、自然集水區,兼顧滿足隔離要求。增加小型綠色開放空間面積,規劃兼具休閑功能和環境需求的街區公園、社區公園,添加連接城市開放空間的道邊綠色景觀等。

3.4 景觀連接度理論 景觀連接度是指景觀空間結構單元之間連接程度,是生態過程和生態功能的測定指標,包括結構連接度和功能連接度[6]。廊道是景觀連接度的1種表現形式,在生物群體之間的個體交換、遷徙、生存中起著重要作用,尤其是在對于破碎景觀中生物棲息地和物種保護方面。廊道作用的大小取決于廊道的組成和質量。作為保護生物多樣性方面的1個重要景觀特征,保持景觀中所有生物元素并維護其生態特征,就需要保護這些景觀的生態連接度。

第一,穿越城市的綠色廊道將城市分為多個區域,通常是以邊緣物種占主導的細長的條帶,具有通道、障礙/過濾、源、匯、生境等多種生態功能。現在我國大多數規劃中將這種具有多種功能的綠色廊道稱為“綠道”。綠道(也稱綠徑)原本指城市以外,連接2個或多個城市的綠色走廊,多數依托河流形成,是標于規劃圖上的一條線狀區域。后來這一概念被城市規劃者所應用和發展,其概念的發展受到田園城市構想的影響,同時揉合了景觀規劃理論中都市開敞空間設計思維。愛荷恩將“綠道”定義為:一種由線狀物構成,經規劃、設計和管理形成的網絡體系,它兼備生態、自然保護、康樂、文化、美學、交通、城區分隔等多重功能,具有可持續土地利用特征[7]。

第二,綠道是用來連接各種線型綠色開敞空間的總稱,包括沿著河濱、溪谷、山脊等的自然走廊,或是沿著游憩活動的廢棄鐵路、溝渠、風景路等人工線型開敞空間,從自行車道到引導野生動物遷移的棲息地走廊,從城市濱水帶到遠離城市的溪岸樹蔭游步道等。根據形成條件與功能,它分為河流型、游憩型、自然生態型、風景名勝型、綜合型5種。綠道具有多功能性,不僅為城市帶來新鮮空氣、為野生動植物提供活動空間,還可通過空間分割兼顧康樂休閑、歷史文化保護和交通等功能[8]。

第三,綠道是一種較為靈活的綠色空間發展策略,其中心內容就是向人們描述1種充滿活力的綠徑網絡。不強調對景觀的改變和控制,而將主要視角放在河濱、山谷、路邊等環境敏感地區,降低獲取土地的難度。同時,在植物選擇上多以鄉土自然植被為主,基于這種兼容性和規劃相對自由的特征,采用綠道的空間組織形式可以在保護自然的同時充分利用自然資源為人類服務。綠徑規劃設計的關鍵在于結點的定位及結點組成網絡的模式。其主要內容包括規劃區土地覆蓋狀況分析、野生動植物生長和生存環境分析及綠徑網絡社會、經濟和生態效應評價。這種形式靈活、具備多種功能且對土地要求不多的生態網絡十分符合我國城市的現狀,也已經在多個城市中進行實踐和推行[3]。

第四,基于景觀角度所揭示的廊道、綠道、景觀聯系、生態網絡等概念,這些“生態連線”的益處在于不僅提供對穿越景觀的風流、水流進行改造,還有利于促進物種和營養的流動、生物間信息的流通及其相互影響,都揭示了景觀生物學在景觀規劃領域對生物多樣性保護所起到的重要實際作用。由于廊道作為不同于兩側基質的狹長地帶,寬度成為其重要的生態特征。一般而言,廊道規模在滿足最小寬度基礎上越寬越好,但實際情況中需根據廊道設置的目標確定適宜的尺寸。

綜上所述,我國生態園林城市建設,從本質上來看,是對城市生態景觀格局的改造,保持生態景觀結構和功能的完整性是生態城市建設的基礎,尊重區域自然特點,特別是水生態系統的網絡特征是核心,因地制宜地開展綠色生態景觀建設是落腳點,可持續地提升景觀異質性程度和景觀連接度的完善性是推進手段。

4 建設“國家生態園林城市”應遵循的原則

通過對生態城市相關的景觀生態學原理進行分析,基于完善城市生態景觀功能為出發點,本研究提出以下幾項在建設國家生態園林城市中應遵循的原則:

4.1 堅持可持續發展 堅持生態保護優先,將生態發展融入經濟社會發展的方方面面,必須以保護自然資源、維護自然資源循環過程為利用和改造自然的前提。可持續性是對環境的承諾,對未來發展方向正確性的保障,是建設具有優良自然、經濟、社會生態系統和優美人居環境城市的關鍵。作為新時代現代化智慧型城市建設的首要原則,要突出對不可代替、不可再生自然資源的保護和發展,協調留住綠色和保持增長之間的關系,實現對資源節約型、環境友好型建設的承諾。

4.2 堅持以人為本 突出人本主義,充分認識和確定人的主觀能動性、人與環境間雙向互動關系,注重城市發展過程中的宜居性、舒適性、便利性特征,以人為核心滲透城市經濟、社會、生態、文化建設的全過程。這種以人為因素為主導的認知結構,應作為支持城市景觀綠色發展的先決條件。將關系人、尊重人的宗旨體現在具體的生態園林創造之中,使城市、園林、人相互依存、相互促進、融為一體。在城市建設過程中,以人為本體現在宜居性、可達性、便利性、舒適性、安全性等方面。

4.3 堅持因地制宜 符合適應性原則,結合城市生態條件特點,突出自然的存在感,切合自然地貌和河湖水系走勢,選育本地物種進行城市綠色空間改造。尊重城市現存的自然生態特征,以河流、湖泊、山脈等為規劃起點,盡可能地通過網絡化發展將線性要素和自然區域聯結起來,并建立在多種需求的基礎上。要創建和改造城市綠色開放空間,改善自然棲息地的流失,彌補休閑空間的不足,體現自然的存在感。在城市公園綠地建設中,有機更新公園生態布局,促進城市自然化發展。

4.4 堅持完整性 確保城市景觀結構與功能的完整性,是城市有機更新的基礎,是城市更新的整體性要求。生態園林城市建設要求在整個城市地域上,從城區、郊區到農村,形成以城市為核心、城鄉一體化的由綠地、綠帶、綠道到綠色植物為主體的,具有完善的生態產品供給、水土保持、調節氣候、涵養水源、固碳減排、凈化空氣、生物多樣性保護及改善人居生活、休閑旅游、防風弊害等綜合功能的城市綠色景觀體系。同時,堅持生態連接度作為實現這種景觀完整性的重要措施,是可持續景觀過程存在和發展的先決條件,并鼓勵對其進行多功能和兼容性的利用。

4.5 堅持多樣性 在城市擴展和重建過程中融入多樣性,維持城市系統復雜屬性和多功能性,提供更多的城市對待機遇、風險恢復力、抵抗力的選擇方式。作為在生態網絡中可以被識別出來的自然結構,兼具連接度和連通度的生態廊道大部分是具有多功能的景觀結構。因此提高生態廊道多樣性,從形態方面看,既要注重其內部組成多樣性,也要關注空間結構上的多樣性。同時從功能的角度出發,不僅要具有多樣性配置,也要盡量避免負面影響的產生。對于綠色城市景觀的塑造,多樣性原則應體現在保護、設計、選擇、使用、發展、創造和感官享受等各方面的多樣性上。

4.6 堅持兼容性 保持景觀和諧性和平衡狀態,維持城市生態系統穩定狀態,強調人為設計與自然景觀間的協調性,即人工生態與自然生態相協調,人文景觀與自然景觀相融合。將城市內部空間環境生態化,促進城市與區域的協調發展,突出生態系統的支持力。落腳到城市建設本身,主要注意包括與周邊環境的關系、建設(建筑)規模、建設(建筑)特點的匹配度3個方面。兼容性原則在支持調整的過程中,允許城市物質元素和功能的不斷變化,促進城市積極地適應性發展,在變化中保持整體的一致性,是彈性思維要求的體現。

4.7 堅持識別性 以文化作為景觀豐富度和品質高低的評價要素,要求融入城市人文特色,增添美感和藝術感的享受元素,創造和保護一種難忘而獨特的場所感。在生態園林建設中,通過繼承歷史傳統文化,結合城市發展背景、民俗風情,形成具有特定時代背景、歷史文化氛圍,滿足美學要求、凸顯創意智慧的現代化城市綠色景觀。城市建設主要應從自然資源、氣候、歷史文化、創新設計等方面獲得其識別感,給予城市居民以歸屬感。

5 結語

生態園林城市強調人與環境的和諧,強調城市的自然空間、社會空間、文化空間、意象空間等各種類型空間形態的和諧、高效,可持續地進行演替、融合和發展,形成1種有形空間與無形空間、自然空間與人工空間、現存空間與未來空間良性發展態勢的人居環境[9]。只有高度把握城市復合生態系統特征,以景觀生態理念和原則為指引,進一步借鑒國內外典型城市生態環境的保護、治理和綠地規劃、建設的經驗,才能有效推動國家生態園林城市建設這一重要戰略舉措,完成塑造世界一流城市形象目標,提升我國城市生態化、現代化、國際化發展水平。

參考文獻

[1]《關于公布國家生態園林城市試點城市的通知》(建城函[2007]196號)

[2]張丹.19世紀以來歐洲國家景觀政策研究[D].天津:天津大學,2010.

[3]陳爽,張皓.國外現代城市規劃理論中的綠色思考[J].規劃師,2003,4:71-74.

[4]Brian Walker,David Salt等.彈性思維:不斷變化的世界中社會-生態系統的可持續性[M].北京:高等教育出版社,2016.

[5]商振東.市域綠地系統規劃研究[D].北京:北京林業大學,2006.

[6]董世魁,劉世梁,邵新慶等. 恢復生態學[M].北京:高等教育出版社,2017.

[7]商振東.市域綠地系統規劃研究[D].北京:北京林業大學,2006.

[8]王保安,安樹青,宋富強等.美國綠色空間理論、實踐及啟示[J].人文地理,2005,5:38-42.

[9]劉濤,張軍.構建和諧城市園林[J].現代園藝,2012,16:98.

(責編:王慧晴)