雅歌華章 盛世青編

秦瑞瀾

2020年10月21日,在上海音樂(lè)學(xué)院舉辦的“中國(guó)藝術(shù)歌曲國(guó)際聲樂(lè)藝術(shù)周”期間,由上海音樂(lè)學(xué)院科研處、音樂(lè)研究所及上海音樂(lè)學(xué)院出版社共同承辦,在上音歌劇院舉行了“‘中國(guó)藝術(shù)歌曲研究大系首批出版與選題研討會(huì)”。與會(huì)專家有著名作曲家、上海市音樂(lè)家協(xié)會(huì)原主席陸在易、上海音樂(lè)學(xué)院院長(zhǎng)廖昌永、上海音樂(lè)學(xué)院副院長(zhǎng)馮磊、“中國(guó)藝術(shù)歌曲研究大系”編委會(huì)成員李詩(shī)原、周湘林、錢仁平、王丹丹、馮長(zhǎng)春、戴微、韓斌、伍維曦,以及上海音樂(lè)學(xué)院出版社副社長(zhǎng)陳欣、上海音樂(lè)學(xué)院科研處副處長(zhǎng)孫劍;會(huì)議還特別邀請(qǐng)李姝、崔健、于新潔、白曉煒、羅嵐馨、張冬萱等院外專家出席,就“新鮮出爐”的《中國(guó)藝術(shù)歌曲百年》(第一卷)樣書(shū)以及九本與之配套的《中國(guó)藝術(shù)歌曲百年曲集》展開(kāi)熱烈討論,積極為 “大系”的出版建言獻(xiàn)策。

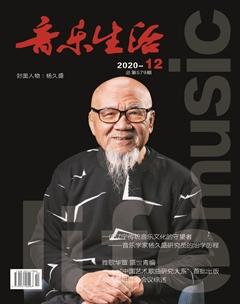

上海音樂(lè)學(xué)院院長(zhǎng)廖昌永

一、“中國(guó)藝術(shù)歌曲研究大系”出版的意義

今年是中國(guó)藝術(shù)歌曲百年華誕,在近一個(gè)世紀(jì)以來(lái),由中國(guó)藝術(shù)家所創(chuàng)造、演繹、傳承的優(yōu)秀藝術(shù)歌曲,已經(jīng)深深地融入中華文脈,鑄就了中華民族的時(shí)代精神。先輩音樂(lè)工作者們皆秉承民族精神,求索融合之技法,探索中國(guó)之聲音,從而讓無(wú)數(shù)時(shí)代的經(jīng)典流芳后人之心田。

著名歌唱家、上海音樂(lè)學(xué)院院長(zhǎng)廖昌永特別在致辭中提到上海音樂(lè)學(xué)院作為中國(guó)第一所專業(yè)音樂(lè)高等院校和中國(guó)藝術(shù)歌曲的源頭,作為20世紀(jì)中國(guó)藝術(shù)歌曲史的重要參與者與見(jiàn)證者,作為中國(guó)聲樂(lè)表演藝術(shù)實(shí)踐、教學(xué)與理論研究的重要中心,有責(zé)任、也有能力承擔(dān)起對(duì)這一民族遺產(chǎn)的系統(tǒng)整理、發(fā)掘、梳理和呈現(xiàn)的歷史任務(wù),上海音樂(lè)學(xué)院在聲樂(lè)教學(xué)與藝術(shù)實(shí)踐、中國(guó)近代音樂(lè)史的研究及作曲技術(shù)理論上的深厚積淀與雄厚實(shí)力,也為這一宏大的研究構(gòu)想得以順利實(shí)施提供了重要保障。上海音樂(lè)學(xué)院希望在與全國(guó)同行及國(guó)際同道深入合作中,達(dá)到互通有無(wú)、問(wèn)學(xué)辯難,以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶W(xué)理標(biāo)準(zhǔn)和跨學(xué)科的研究手段,在前人已有的研究基礎(chǔ)上,進(jìn)一步保存史料,挖掘經(jīng)典。以史料集成、原創(chuàng)性論著與文集、曲譜教材、譯著以及各種創(chuàng)新的多媒體學(xué)術(shù)形態(tài)來(lái)傳播知識(shí),促進(jìn)交流。

其他專家也在發(fā)言中紛紛肯定了上海音樂(lè)學(xué)院所推出的這套“中國(guó)藝術(shù)歌曲研究大系”。陸在易認(rèn)為這套“大系”,以及正在舉辦的“中國(guó)藝術(shù)歌曲”國(guó)際藝術(shù)周的系列活動(dòng),無(wú)疑都是音樂(lè)界的大事,必將對(duì)中國(guó)藝術(shù)歌曲的發(fā)展催生新的推動(dòng)力。李詩(shī)原提及在過(guò)去的100年里,任何一個(gè)歷史時(shí)期都有我們上海音樂(lè)學(xué)院的師生參與,因此在100年到來(lái)的這個(gè)時(shí)間點(diǎn)上,上海音樂(lè)學(xué)院推出這樣一個(gè)“大系”可謂恰逢其時(shí)。錢仁平認(rèn)為“中國(guó)藝術(shù)歌曲研究大系”已有了第一批成果,除了《中國(guó)藝術(shù)歌曲百年》(第一卷)這本著作外,還會(huì)同時(shí)出版、發(fā)布九本曲集,并且兩者是配套的,這是非常重大且系統(tǒng)的工程,也是非常好的開(kāi)端。李姝談到這個(gè)研究大系是中國(guó)藝術(shù)歌曲的百科全書(shū),對(duì)于今后的人才培養(yǎng)、學(xué)術(shù)建設(shè)、文化交流都有著舉足輕重的作用。

二、中國(guó)藝術(shù)歌曲的特點(diǎn)、界定

對(duì)中國(guó)藝術(shù)歌曲特點(diǎn)的把握,以及其風(fēng)格和范圍的界定,與“中國(guó)藝術(shù)歌曲研究大系”的選題息息相關(guān),專家就這兩點(diǎn)進(jìn)行了深入的討論。陸在易認(rèn)為藝術(shù)有“雅”“俗”之分,藝術(shù)歌曲屬于“雅”音樂(lè)的范疇,其受眾面必然要小于流行歌曲,也小于抒情歌曲等其他類型的歌曲。中國(guó)藝術(shù)歌曲有三大特點(diǎn):起點(diǎn)高、數(shù)量可觀、創(chuàng)作兼具外國(guó)手法與民族內(nèi)涵。起點(diǎn)高在于《大江東去》作為開(kāi)山之作,即使以今人的眼光來(lái)看,也會(huì)因它的水準(zhǔn)之高而謂之驚嘆;而從五四時(shí)期起,一批又一批、一代又一代的作曲家寫(xiě)下相當(dāng)數(shù)量的藝術(shù)歌曲佳作和杰作,這些無(wú)疑都是中華民族音樂(lè)文化大廈中不可或缺的組成部分和寶貴財(cái)富;且中國(guó)藝術(shù)歌曲的創(chuàng)作從一開(kāi)始就具有借鑒外國(guó)藝術(shù)歌曲的表現(xiàn)手法又注意與我國(guó)民族語(yǔ)言、民族氣節(jié)和民族情感表達(dá)方式相結(jié)合的策略,這就決定了中國(guó)藝術(shù)歌曲定能以鮮明而獨(dú)特的風(fēng)格屹立于世界藝術(shù)歌曲之林。

與會(huì)專家們?cè)陉懺谝滋岢龅乃囆g(shù)歌曲之“雅”的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步探討了其界定問(wèn)題。李詩(shī)原首先拋出他的理解:如果說(shuō)按照19世紀(jì)的發(fā)展來(lái)講,藝術(shù)歌曲可能是以著名的、經(jīng)典的詩(shī)歌為歌詞,用美聲演唱的,由鋼琴或管弦樂(lè)隊(duì)伴奏的音樂(lè)演唱曲。但當(dāng)時(shí)的定義或許不能定義我們當(dāng)下的藝術(shù)歌曲,怎么樣定義藝術(shù)歌曲,還要做進(jìn)一步的思考。錢仁平接著提到“雅”的界定一直是有爭(zhēng)議的,這種爭(zhēng)議并不僅僅是在中國(guó),在西方同樣存在,把這樣一個(gè)問(wèn)題作為學(xué)理性思考,對(duì)我們界定中國(guó)藝術(shù)歌曲的概念是有啟發(fā)的。王丹丹也談到傳統(tǒng)意義上的界定即以高雅的詩(shī)歌作為歌詞,這樣的歌曲才是藝術(shù)歌曲,不過(guò)這個(gè)界定值得進(jìn)一步探討,因?yàn)闀r(shí)代在發(fā)展,人們對(duì)藝術(shù)歌曲的認(rèn)識(shí)也都在不斷發(fā)生變化,且不同人觀其視角都不一樣。馮長(zhǎng)春認(rèn)為既然藝術(shù)歌曲是個(gè)舶來(lái)品,還是需要參看西方的界定,比如《新格羅夫音樂(lè)與音樂(lè)家辭典》對(duì)藝術(shù)歌曲的界定是比較傳統(tǒng)的,強(qiáng)調(diào)藝術(shù)歌曲是為音樂(lè)會(huì)準(zhǔn)備的獨(dú)唱作品,并且其創(chuàng)作是一體化構(gòu)思的。戴微認(rèn)為“大系”實(shí)際上是基于一個(gè)比較寬泛的藝術(shù)歌曲概念,且主要是從聲樂(lè)表演的這個(gè)角度出發(fā),即在舞臺(tái)上時(shí)常演出,旋律優(yōu)美的作品其實(shí)都可納入藝術(shù)歌曲的范疇,這跟從史學(xué)角度出發(fā)的學(xué)術(shù)性概念還是有差別的。而這兩條線是可以找到一個(gè)結(jié)合點(diǎn)的,需要在寫(xiě)作的過(guò)程當(dāng)中有一個(gè)比較明確的交代,如此一來(lái)史學(xué)界就不會(huì)出現(xiàn)過(guò)多爭(zhēng)議。崔健從其日本留學(xué)的經(jīng)歷出發(fā),提出一個(gè)問(wèn)題:在名古屋藝術(shù)大學(xué)留學(xué)期間,選修一門(mén)課程時(shí),教授要求他們每人根據(jù)日本小詩(shī)寫(xiě)一首帶鋼琴伴奏的歌曲,那這個(gè)旋律優(yōu)美的小作品是否可以納入藝術(shù)歌曲的范疇呢?陸在易就專家們的意見(jiàn)作出回應(yīng),他曾在2007年的“中國(guó)藝術(shù)歌曲研討會(huì)”上作出過(guò)界定,藝術(shù)歌曲核心的界定問(wèn)題始終是繞不開(kāi)的,討論的過(guò)程本身就是一種前進(jìn),對(duì)于結(jié)果不求完全相同,但求大致相同。

三、中國(guó)藝術(shù)歌曲的選題方向

李詩(shī)原將藝術(shù)歌曲的100年歷史分為了四個(gè)時(shí)期,上海音樂(lè)學(xué)院首批推出的“中國(guó)藝術(shù)歌曲研究大系”主要涉及的是1920年到1949年新民主主義革命時(shí)期的作品,此為第一個(gè)時(shí)期,其余三個(gè)時(shí)期分別為:1949年到1978年社會(huì)主義革命和建設(shè)時(shí)期;1978年到2012年改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)新時(shí)期;2012年黨的十八大開(kāi)啟了中國(guó)特色社會(huì)主義新時(shí)代。在本次研討會(huì)上,專家們就“中國(guó)藝術(shù)歌曲研究大系”選題的方向發(fā)表了各自的觀點(diǎn),主要集中在以下兩點(diǎn):

1.中國(guó)藝術(shù)歌曲的小型化和經(jīng)典性

李詩(shī)原首先提出藝術(shù)歌曲是音樂(lè)題材小型化的體現(xiàn),從文化上看,陸在易所說(shuō)的小眾的“雅”文化是當(dāng)代知識(shí)分子文化的表現(xiàn),藝術(shù)歌曲是否需要大眾化、經(jīng)典化是值得討論的。周湘林接著從作曲家的角度談到正因?yàn)樗囆g(shù)歌曲的經(jīng)典化小型化,作曲家往往會(huì)在該體裁上做一下探索,以他在創(chuàng)作藝術(shù)歌曲《江城子》時(shí)的感受為例,想要做一些創(chuàng)作風(fēng)格上的變化和探索,藝術(shù)歌曲恰恰是最好的題材。王丹丹提出,對(duì)于現(xiàn)當(dāng)代的作曲家,他們所寫(xiě)的藝術(shù)歌曲研究,其實(shí)也就主要集中在那么幾位作曲家,最多也就是二三十首歌曲上面,那么事實(shí)上藝術(shù)歌曲作為一種經(jīng)典的小型化題材,涵蓋了那個(gè)時(shí)代最全面、最前沿的思想,創(chuàng)作風(fēng)格和最前沿的技法特征,應(yīng)該說(shuō)藝術(shù)歌曲整個(gè)的發(fā)展可以算作中國(guó)百年當(dāng)代音樂(lè)史的一個(gè)小的縮影,所以研究現(xiàn)當(dāng)代的藝術(shù)歌曲,還有很多很多的空白點(diǎn),所以這也是接下來(lái)需要繼續(xù)關(guān)注的。

2.中國(guó)藝術(shù)歌曲的學(xué)術(shù)性和教學(xué)性

李姝從出版人的角度談到有關(guān)藝術(shù)歌曲的學(xué)術(shù)論文數(shù)量龐大,有500多篇,但發(fā)表于專業(yè)音樂(lè)院校的學(xué)報(bào)上的很少,且只有4篇來(lái)自音樂(lè)院校的碩士論文,上海音樂(lè)學(xué)院推出這樣一個(gè)“大系”是非常好的,并且整合了聲樂(lè)表演、音樂(lè)理論資源,把一些課堂上會(huì)運(yùn)用到的口語(yǔ)化的表達(dá)相對(duì)學(xué)術(shù)化,從某種程度上可以影響和改善有關(guān)表演實(shí)踐的論文質(zhì)量不夠高的情況。

于新潔從聲樂(lè)老師的角度談到中國(guó)藝術(shù)歌曲對(duì)于從事聲樂(lè)專業(yè)的老師和同學(xué)來(lái)說(shuō)是一個(gè)重要的板塊,他們學(xué)校也曾做過(guò)如藝術(shù)科學(xué)專題,音樂(lè)會(huì)之類的藝術(shù)實(shí)踐,希望學(xué)生在青少年時(shí)期就能形成有關(guān)中國(guó)藝術(shù)歌曲的藝術(shù)審美,“大系”的推出給出了較為明確的方向。

四、“中國(guó)藝術(shù)歌曲研究大系”的精進(jìn)與外延

戴微在肯定《中國(guó)藝術(shù)歌曲百年》(第一卷)的基礎(chǔ)上,也從細(xì)節(jié)出發(fā)提出了幾處有待夯實(shí)的地方。陳欣副社長(zhǎng)表示一定悉心聽(tīng)取專家的意見(jiàn),希望“大系”能不斷精進(jìn),以最好的面貌呈現(xiàn)出來(lái)。她也提到出版社可謂克服了重重困難,突破了史無(wú)前例的障礙,在短短三四個(gè)月間完成了九本曲集和一本專著的出版工作,這本專著還需與曲集配套,前后共校改了八次,其過(guò)程不可謂不艱辛。接下來(lái)其余卷本的出版,出版社會(huì)一如既往與各位專家、作者通力配合,為學(xué)校做好服務(wù)。

孫劍基于自己剛完成的有關(guān)美國(guó)音樂(lè)表演課程體系研究的上海市課題,結(jié)合“大系”的寫(xiě)作,衍生出一種新的培養(yǎng)模式,研討可否將“大系”的寫(xiě)作進(jìn)一步教材化、課程化,轉(zhuǎn)入到表演博士生培養(yǎng)的課程體系中。此外他還提到,是否在時(shí)間線之外,以其他的視角來(lái)重新看待、劃分藝術(shù)歌曲這一體裁。

研討會(huì)的最后,專家發(fā)言環(huán)節(jié)的主持人,上海音樂(lè)學(xué)院科研處副處長(zhǎng)、音樂(lè)研究所副所長(zhǎng)伍維曦表示:藝術(shù)歌曲在未來(lái)還有非常廣闊的研究空間,目前還有諸多有待深入的地方,今天請(qǐng)到的都是與藝術(shù)歌曲研究相關(guān)的院內(nèi)外專家,各位專家進(jìn)行了非常深入且廣泛的討論,這是對(duì)上海音樂(lè)學(xué)院作為主體來(lái)推進(jìn)和實(shí)施“藝術(shù)歌曲研究大系”的重要支持,再次感謝各位專家對(duì)編寫(xiě)工作提出的寶貴意見(jiàn)。相信在未來(lái),由上海音樂(lè)學(xué)院主持的“大系”,一定會(huì)集合海內(nèi)外聲樂(lè)與理論界的精華,為未來(lái)我國(guó)聲樂(lè)表演藝術(shù)理論體系的建設(shè),做出不可替代的貢獻(xiàn)。

(感謝上海音樂(lè)學(xué)院音樂(lè)學(xué)系王之易同學(xué)對(duì)會(huì)議材料的記錄和整理)