探秘深藍 經略海洋

毛艷玲

“在那海水酣睡的宮殿里,鋪滿了多少奇珍異寶。”沒人會懷疑海洋這座巨大寶藏的價值,但卻必須承認,人類對海洋特別是深海知之甚少。

于是,我們遠航、深潛,不斷挑戰極限,只為帶回海洋深處的“只言片語”。探索深海,為守護地球生命之源,也為守護海洋資源與權益。

我國擁有約300萬平方公里的主張管轄海域。推動海洋資源有序開發利用,是發展高質量海洋經濟的重要舉措,更是建設海洋強國的題中之義。

建設海洋強國,要進一步關心海洋、認識海洋、經略海洋,而這一切,都要從了解海洋開始。青島海洋科學與技術試點國家實驗室海洋礦產資源評價與探測技術功能實驗室(以下簡稱“功能實驗室”),就是專為探秘海洋礦產資源而生。

以科學賦能,為祖國摸“家底”。他們的目標,是用前沿科技為我國海洋礦產資源評價與探測提供有效支撐,為拓展海洋礦產資源開發利用可持續發展空間提供科學決策,為國家能源與礦產資源安全及國家海洋權益維護提供有力保障。

向海而生,逐夢深藍

海洋礦產資源評價與探測技術功能實驗室于2015年正式啟動,是青島海洋科學與技術試點國家實驗室下屬八個功能實驗室之一,主攻海洋礦產資源評價與探測技術研究。

功能實驗室以自然資源部中國地質調查局青島海洋地質研究所為依托單位,由中國海洋大學、中國科學院海洋研究所、自然資源部第一海洋研究所、中國石油大學(華東)、山東科技大學共同建設,是國內海洋科學領域優勢單位聚集優勢團隊、優勢資源的結晶。

高起點、大平臺、優勢力量凝聚,決定了功能實驗室的格局與底氣。“國家隊”級別的資源與力量,使它能夠站在國家海洋發展戰略層面進行研究部署與規劃——按照建設海洋強國的總體部署,開展天然氣水合物勘查與開采、我國管轄海域深層和深水區以及國際海底區域礦產資源探查與開發等重大科學問題研究與關鍵技術攻關;研發先進的、具有自主知識產權的海洋礦產資源探測技術與裝備,實現對重點海域礦產資源評價預測的重大突破,開拓海洋礦產資源新區域、新層位和新領域,為保障國家能源與礦產資源安全,維護國家海洋權益提供科技支撐。

同時,多單位合建共建的組織架構,也決定了它的研究特色——“單位聯合—資源共用—智力互動—整體優勢—成果共享—發展共贏”。

根據主要研究內容和研究任務,功能實驗室立足優勢學科,注重多學科交叉,設置“海洋天然氣水合物成藏、試采技術方法與環境效應”“海洋油氣資源成藏機理及分布規律”“海洋固體礦產資源成礦作用與分布規律”“海洋礦產資源探測關鍵技術”和“區域地質構造與資源效應”五大研究方向。

向海而生,逐夢深藍,這是它誕生的意義,也是它奮進的目標。運行5年,功能實驗室已經取得一系列基礎研究與工程應用成績,特別是在海洋天然氣水合物資源勘查與試采、深海油氣資源探測方面成果卓著。

深海求真,試采可燃冰

2017年7月,我國首次海域天然氣水合物試采在南海神狐海域取得圓滿成功。這是我國首次、也是世界首次成功實現資源量占全球90%以上、開發難度最大的泥質粉砂型天然氣水合物安全可控開采,意義重大。

天然氣水合物即可燃冰,因外觀像冰且遇火即燃得名。因全球能源問題日趨嚴峻,可燃冰作為一種潛力巨大的清潔能源早已成為研究熱點。取得如今的歷史性突破,花費了無數科研人員近20年的時間與精力。這其中,也有功能實驗室研究團隊的貢獻。

多年來,該團隊在吳能友研究員、盧海龍教授、劉昌嶺研究員帶領下,立足國家能源安全和建設海洋強國的戰略需求,圍繞我國天然氣水合物能源研究領域的基礎性、前沿性、應用性問題,開展了一系列研究,涌現出胡高偉、劉樂樂、李彥龍、陳江欣等一批卓越的青年科學家,取得了諸多創新成果。

他們建立了水合物實驗測試技術體系,填補了國內水合物樣品實驗測試技術的空白,構建了水合物模擬實驗技術體系,研制了包括水合物鉆采一體化中試模擬實驗裝置在內的多學科與多功能實驗裝置30余套,相關模擬實驗與測試成果為水合物成藏機制研究和試采方法建立提供了科學依據。采用多種實驗手段完成了大量含水合物沉積物樣品微觀結構的實驗測試工作,形成了水合物有效孔隙分形理論,實現了微孔結構演化過程的量化表征,發展了微觀結構到宏觀物性的跨尺度關聯方法,不斷深化了我國南海多賦存類型水合物資源勘查與試采過程中儲層動態響應機制的認識,為水合物資源高效勘探開發提供了堅實的理論支撐。

他們針對南海神狐海域水合物勘探和試采目標,結合該海域粘土質粉砂水合物儲層特點,提出了針對性的海域水合物試采技術方案,提出了以防止大規模破壞性出砂從而延長試采周期為目標的“小步慢跑”降壓規程設計思路,并在2017年首次海域試采工程中應用。試采工程最終獲得了累計產氣30.9萬立方米、持續60天的重大突破,創造了持續時間最長、產氣總量最大的水合物試采世界紀錄,得到黨中央、國務院賀電的肯定。

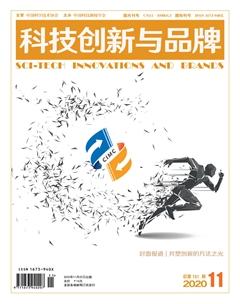

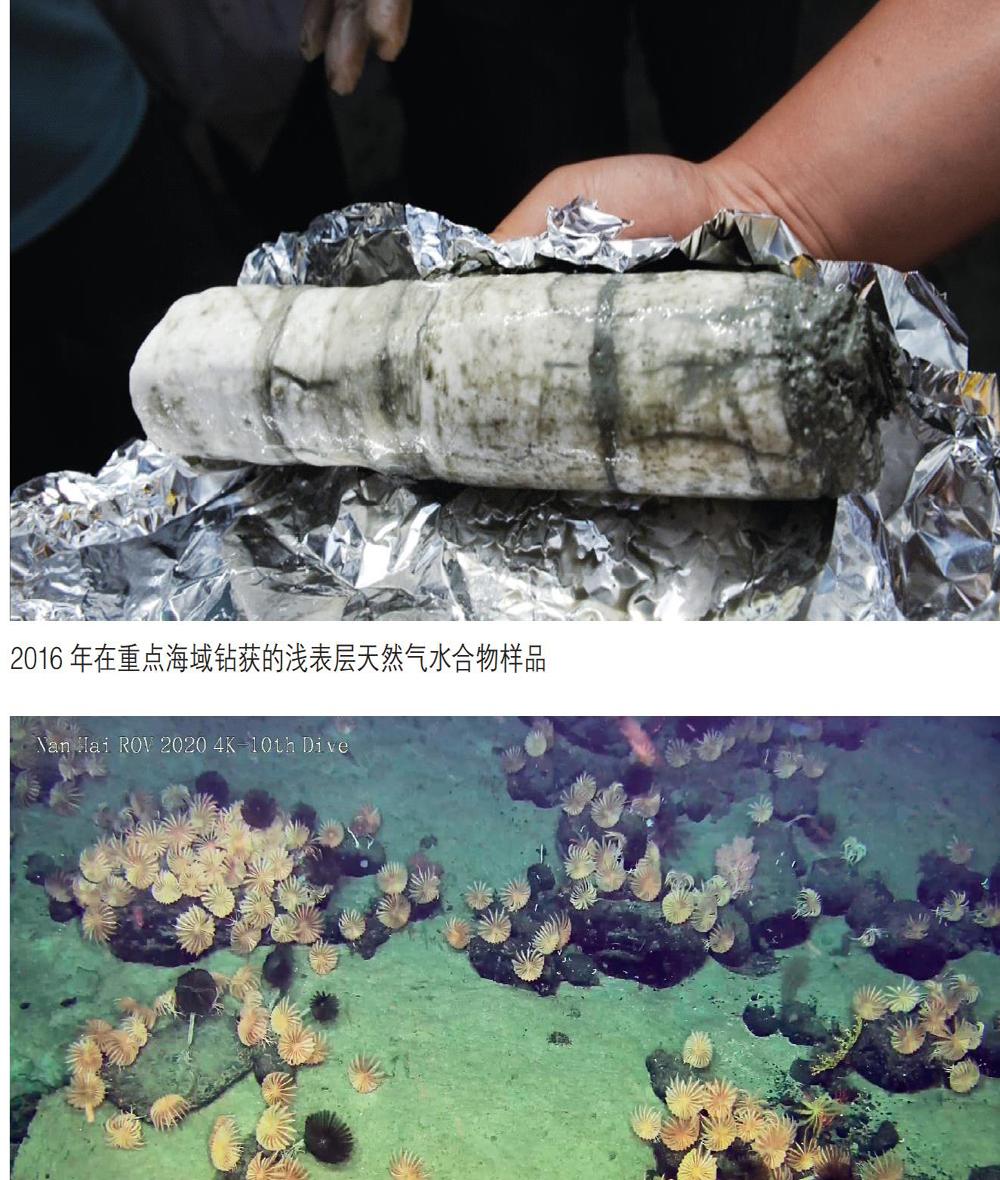

他們研發形成了一套適合重點海域、精準高效、完善成熟的勘查技術體系,并初步摸清重點海域淺表層天然氣水合物資源分布狀況,圈定出5個重點遠景區;建立了高熱流背景下淺表層天然氣水合物成藏模式,以此指導發現了兩個淺表層天然氣水合物富集礦體,并在其中鉆獲I型結構純甲烷水合物,實現我國重點海域水合物資源勘查里程碑式突破;自主研發形成了一整套高效實用的深海冷泉探測技術體系,在我國重點海域發現220個海底冷泉泄漏點,并對其中8個大型冷泉進行了可視化觀察、精確取樣和后期監測,后續航次中更通過在冷泉噴口開展原位合成與原位測試獲得系列翔實參數,實現天然氣水合物資源勘查和環境效應精細探測的重大突破。

系列成果的取得,不僅為我國海洋天然氣水合物勘查與試采提供了堅實的科技支撐,更將我國的水合物測試模擬實驗和試采工藝與機理研究帶到世界領先水平。

創新技術,探測海域深部油氣

全球約30%多的石油和天然氣資源賦存于海底,在我國,海洋油氣資源約占全國的1/4。海域深部油氣資源探測,一直是世界性難題,強反射界面地震能量屏蔽條件下的深部地層油氣探測,則是“難上之難”。

功能實驗室在海洋油氣資源成藏機理及分布規律方向深耕多年,所取得的最具代表性成果,就是在強反射界面地震能量屏蔽條件下的深部地層油氣探測中實現了突破,在世界性難題的解決上貢獻了“中國方案”。

長期以來,由于南黃海盆地海相中-古生界具有埋藏深、時代老、淺部存在強反射界面能量屏蔽、內部存在速度反轉等特殊地震地質條件,地震反射資料能量弱、連續性差、信噪比低,嚴重制約了區內的油氣勘探。

功能實驗室海洋油氣調查和研究團隊在陳建文研究員的帶領下,通過深入的理論計算、精細的室內模擬以及長期的海上試驗等地震探測技術攻關,形成了“高富強”地震探測技術。

該技術創新性地解決了強反射界面地震能量屏蔽條件下的地震資料采集和處理難題,應用后可獲得海域深部“高信噪比、富低頻信息、強反射能量”的高品質地震反射資料,清晰揭示埋深超過15000米的海相古生代內部地層結構,填補了國內海域深層海相中-古生界油氣資源探測技術空白,總體達到國際領先水平。

2015-2017年,團隊應用該技術在南黃海盆地中部嶗山隆起開展地震調查,獲得了深部清晰、高信噪比的海相中-古生界有效地震反射信息,在原來深部地層沒有有效反射的嶗山隆起揭示出清晰的中-古生代地層層序和結構,確認突破了深部探測的技術瓶頸。

針對調查獲得的二維、三維地震資料,在精細處理、解釋和綜合研究基礎上,結合海陸對比,團隊提出了南黃海海相中-古生界油氣多源多期成藏模式,為南黃海海域新層系的油氣發現和突破奠定了基礎。

如今,功能實驗室海洋油氣調查和研究團隊在南黃海中-古生界殘留盆地研究方面已形成特色,處于國內領先地位。

同樣取得不俗成果的還有基礎地質研究。多年來,以李三忠、張勇兩位研究員為核心,功能實驗室在區域地質構造研究領域也有頗多建樹。

張勇研究員團隊在東亞大陸邊緣多圈層動力系統的框架內,對中國海域及鄰區的地質構造進行了總結,形成了以“一個邊緣、兩次消減、三期伸展、分層控制”為核心的“東亞洋陸匯聚邊緣多圈層相互作用”理論模式,以全新視角詮釋了中-新生代以來在西太平洋俯沖匯聚系統下,東亞大陸發生的多期次地質構造事件的深部板塊動力學過程。首次形成了基于我國管轄海域1:100萬海洋區域地質調查全覆蓋實測數據“一圖一庫一報告”,編制海洋地質系列圖件計3類27張,建立758個數據集的海洋地質空間數據庫,撰寫1套“志書”性成果報告。

李三忠教授團隊建立了西太平洋洋陸過渡帶的中-新生代深淺部耦合新機制、俯沖新模式,從全球視野揭示了微板塊演化機制,推動發展了新理論,對地球乏味期的全球洋陸格局進行了恢復,動態揭示了大板塊、超大陸裂解新模式;同時揭示了印度洋洋中脊的構造-巖漿過程、動力學及其對成礦過程的制約。相關研究成果在領域內頂級刊物上發表,出版專著11部,授權專利10項。

開放融合,向海而興

2019年11月至2020年3月,“海洋地質九號”船首次在巴基斯坦海域執行了中巴聯合調查航次,取得了豐碩的調查成果,深化了在西北印度洋海域油氣與水合物成藏規律的認識,獲得了重要發現,得到了中巴雙方的高度評價。

2016-2020年,功能實驗室在巴基斯坦海域共組織實施了兩個中巴聯合調查航次,總行程達50000千米,在馬克蘭海域發現了大面積的BSR和游離氣分布區,首次獲得了冷泉活體生物及碳酸巖結殼樣品。此外,中巴雙方科研人員已進行了多次互訪,功能實驗室的境外調查團隊主導了該項合作。

在巴基斯坦海域開展海洋地質調查,對于進一步提升我國基礎地學研究水平,實施以我國為主的國際大科學計劃奠定了基礎。

開放融合,是功能實驗室初創時就確立的理念。建設運行以來,功能實驗室邀請國內外專家來室訪學百余次,還多次開展實質性國際合作和國際航次。除巴基斯坦之外,功能實驗室還同越南、菲律賓、馬來西亞、柬埔寨、緬甸、孟加拉、印度等國科學家開展地學合作;多位科學家參與多個IODP航次;執行開放基金多批次,大幅提升了我國海洋科學研究的國際影響力。

與此同時,功能實驗室的研究實力也在不斷增強。建設運行以來,功能實驗室積極承擔國家任務,主持科研項目300余項,累計發表論文780余篇,授權專利250余項,主辦學術會議60余次。

硬件方面,功能實驗室研發完成深水大功率電磁探測系統、3000米級聲學深拖系統、海底水合物泄漏監測工作站、海底冷泉拖曳式快速成像裝備等10余臺套,全部完成海試和實際應用;研發完成具有自主知識產權的偶級橫波遠探測技術、隨鉆變徑隔聲技術、地震數據處理軟件平臺等,推廣應用實現經濟效益過億元。

人才方面,功能實驗室圍繞5大研究方向,形成了以吳能友、盧海龍、郝芳、陳建文、孫衛東、曾志剛、王修田、欒錫武、張訓華、李三忠、李春峰、張勇等為學術帶頭人的五大研究團隊,結構合理,特色鮮明,學術水平高,創新能力強,有實力開展海洋地質、地球物理、地球化學、力學、油藏工程、數學等多學科交叉,微觀、介觀、宏觀等多尺度融合的創新研究。

開放融合的研究理念、先進的研究平臺、精干的研究團隊,共同凝練出了功能實驗室的核心競爭力,支撐著他們向海而興。

建設海洋強國,是國家和人民的殷殷期望,也是海洋礦產資源評價與探測技術功能實驗室科研人員的前進方向。未來,他們將繼續以科技鑄艦,以信念揚帆,乘風破浪,挺進深藍。