聲音

疫情對中國經濟增速的影響要遠高于0.4個百分點,有可能比沒有疫情影響的情況下至少低1.5個百分點或更低。

——“中國宏觀經濟形勢分析與預測”課題組

疫情對經濟的影響是短暫的、局部的、可對沖的,不會改變我國經濟長期向好的基本趨勢。疫情屬于外在沖擊,外在因素一結束,經濟就會回到原來的軌跡。這次疫情對經濟的影響主要集中于全年占比最低的一季度,二季度可能是修復期,下半年大概率可以恢復正常。

——全國政協常委、經濟委員會副主任楊偉民

這次疫情發生以后,各主要國家可能會設法降低對中國經濟的依賴度,這可能會成為一種大范圍共識。所以,這一次疫情帶來的長期影響,主要是全球化格局可能會調整,去全球化、脫鉤的勢頭會加強。這對中國經濟帶來挑戰。

——耶魯大學金融學終身教授陳志武

如果2020年前兩季度,中國GDP增速同比降至2%、3%的低位,這沒有什么奇怪的。政府及時的財政及貨幣政策支持將發揮一定作用,中國經濟下半年將出現企穩向好態勢。然而,很可能下半年經濟增長不足以把全年GDP增長拉回到保6目標。此次疫情后,中國經濟不會出現2003年的“V”形反彈。

——中國經濟體制改革研究會副會長,中國改革研究基金

會理事長,國民經濟研究所所長,中國(深圳)綜合開發研究院院長樊綱

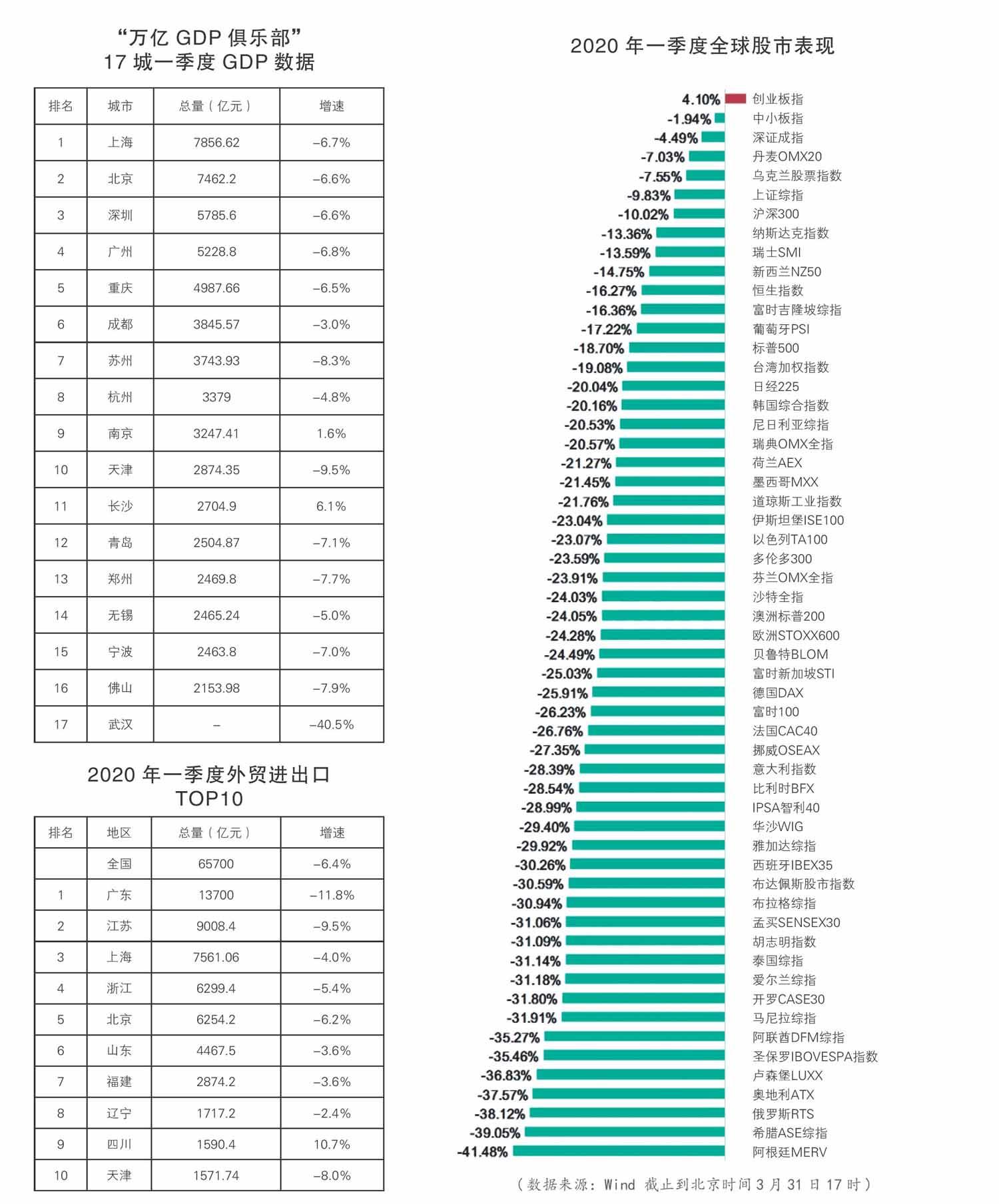

第二波沖擊大概率大于且長于第一波沖擊。預計海外疫情對中國進出口影響加大,將會成為對中國經濟的第二波沖擊。有關研究推測,中國進出口全年將會出現15%-20%的下滑,其中服務貿易降幅更大。

——十三屆全國政協經濟委員會副主任,中國發展研究基金會副理事長劉世錦

后續的經濟政策空間,我認為有一點比非典時期有利,就是我們現在對外的經濟依賴度大大下降了,中國經濟相對自成體系,比如當前我國出口占總產值15%左右,而非典時很高,那時能占到20%-25%,甚至更高。因為我們現在的經濟中,服務業比重較高,而服務業中大量是不可貿易的,不跟國外發生直接關系,所以這是一個有利空間。只要我們把自己的事情做好,自己的企業不要夭折,能夠安全地復工,很多消費能夠進行下去,這就行了。

——清華大學經濟管理學院Freeman經濟學講席教授,博士生導師,長江學者特聘教授李稻葵

中國經濟的好轉,可能要到年底了。本來我們覺得本土疫情結束之后,隨著復工復產,經濟能夠恢復正常,但是幾十年的全球化,中國經濟已經離不開世界,世界經濟也離不開中國。我們都綁在一起,任何形式的孤立主義都于事無補。

——中歐國際工商學院終身榮譽教授許小年

從理論的可行性上來看,按照未來大概率情況下,可以將2020年的經濟增長速度目標設定在5%-5.5%。這種目標的設定要求的缺口填補和刺激救助的資金需求依然在可承受的區間。可以考慮計劃的預算財政赤字從2019年的2.8%提升到3.5%,將實際財政赤字率從2019年的3.9%提升到6%,發行疫情特別國債2萬億,擴大地方專項債規模,從2019年的2.15萬億元擴展到3.35萬億元。

——中國人民大學副校長劉元春

從中長期來看,美元的國際地位將進一步下降,而人民幣資產因為中國基本面向好、中外利差等因素可能成為吸引國際資本的“優質”資產,這對于人民幣國際化是有利的,應該進一步推動人民幣國際化進程。但同時,更重要的是“以我為主”做好“自己的事”,即通過改革繼續挖掘經濟增長的潛力。

——中國首席經濟學家論壇理事長,中國銀行業協會行業發展研究委員會主任連平