如何應用衍生工具規避企業外幣負債風險

沈靜

摘要:隨著我國進一步擴大改革開放,全球一體化進程加快推進,中國企業國際化、市場化水平不斷提高。本文分析了持有外幣負債的企業在當前經濟形勢下,面臨匯率和利率波動,在新型金融產品不斷涌現的情況下,應利用何種管理策略、何種衍生工具管理公司的外幣債務風險,并對管理中存在的問題進行剖析并提出建議。

關鍵詞:外幣債務 外匯風險 利率風險

一、引言

自2015 年8月11日人民幣匯率中間價的形成機制改革后,同年12月國際貨幣基金組織(IMF)批準人民幣加入特別提款權(SDR),人民幣雙向波動機制正式建立;近年來,跨境資金保持著雙向流動、總體平衡的發展態勢,外匯市場波動彈性顯著增大;2018年初人民幣大幅升值,各類市場主體面臨的匯率風險敞口不斷加大。2019年,央行對LPR報價機制改革利率市場化以及中美貿易摩擦不斷升級背景下,人民幣匯率在市場力量推動下“破7”;2020年初新冠疫情對全球經濟產生沖擊,美聯儲一度緊急降息,金融市場資產價格全面暴跌,恐慌情緒推高美元,避險情緒升溫帶動離岸人民幣匯率創歷史新低。目前,世界經濟衰退風險加劇,不確定、不穩定因素顯著增多,國內經濟也面臨前所未有的壓力、挑戰和巨大的不確定性,但我國疫情防控初見成效,經濟長期向好趨勢和基礎沒有改變,市場主體對匯率和利率保值需求也在增加。

中國人民銀行基于深化匯率市場化改革,完善以市場供求為基礎、參考一攬子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度,保持人民幣匯率彈性,穩定市場預期,引導企業樹立“風險中性”的財務理念,通過外匯衍生品管理匯率風險。在日益國際化的背景下,利用外匯衍生品對沖規避外匯風險和利率風險市場,不僅增強了經濟實體抗風險彈性,促進了金融市場的穩定和發展,也利于提高我國生產要素市場化配置效率。

二、匯率風險和利率風險的成因及影響分析

企業持有的外幣負債有的來源于境外交易采購形成的應付賬款,也有企業利用外匯融資向國外金融機構借款、境外發債、主權貸款等方式形成長短期債務,不論哪種形式債務都不可避免地要對外幣負債產生的匯率和利率風險進行管理。

一般來說,外匯風險是指在國際經濟、貿易、金融活動中,在一定時期內由于未預料的匯率變動,使得以外幣計量的資產、或負債遭受損失的風險。當匯率變化時,企業的市場價值、盈利能力以及現金流會受到影響。按照外匯風險產生的原因,通常將外匯風險分為三類:

(一)交易風險

交易風險是由于匯率波動(貨幣升值、貨幣貶值)導致的產品銷售收入的現金流量變化或者公司價值變化的風險,它存在于實際現金交割中,如外貿進出口交易、買入賣出外匯、借貸外幣資金。持有外幣負債的企業,按照借款合同的約定,在未來的時間點需要支付利息和本金,在此期間的匯率變動會影響企業實際支出的現金流,對財務報表中的利潤表和現金流量表產生影響。

(二)折算風險

即資產、負債、收入、成本等項目從外幣轉換為記賬本位幣時,匯率變動影響其實際價值。根據會計準則的規定,資產負債表期末按照年末匯率對外幣資產和外幣負債重新估值,估值的變動形成了利潤表中的匯兌損益金額,如果匯率變動幅度較大,對公司利潤影響也比較大,從而影響股東或者社會公眾對企業生產經營成果和財務狀況的評價。持有外幣負債時,當人民幣對外幣貶值時,外幣負債的估值增大,影響資產負債表和利潤表金額。

(三)經濟風險

它是指匯率變動通過影響企業生產銷售的數量、價格、成本,引起企業未來一定期間收益或現金流量減少的一種潛在損失。當人民幣升值時,出口企業的產品競爭力會下降,如果不能以相同幅度提高出口產品的價格,則會遭受出口收入下降的損失。但是人民幣升值有利于進口企業的發展,如需要進口國外的原油、大豆、汽車、設備的企業。

利率風險方面相對較為簡單,當帶息外幣債務形成時,利率通常與Euribor、Libor等指標掛鉤,采取的形式有固定利率、浮動利率及浮動與固定相結合的三種形式。如果償還債務采用固定利率,當國際金融市場的利率下降時,則無法享受利率下跌帶來的利息減少的好處;如果采用浮動利率方式,在償還時債務利率上漲,則承擔的利息成本相應增加。

三、外幣負債匯率風險和利率風險管理策略及產品選擇

(一)做好債務籌劃,未雨綢繆

企業在借入外幣債務時,需持有長遠發展的眼光,盡量借入以未來可能軟貨幣的債務,當未來還款時債務貨幣出現貶值,可以使企業少支付本幣購匯還款,降低債務支付成本。如果無法實現軟硬貨幣的選擇,也可以采用風險沖銷的思路,利用不同幣種之間匯率相互抵消作用,對外幣負債進行總體平衡,如人民幣對美元升值時,很可能對日元貶值。

外幣債務面臨匯率和利率雙重波動的風險,同時這兩者又存在密切的聯系。根據利率平價理論,匯率變動取決于兩國之間利率的差距,當本國貨幣實際利率提高時,吸引外資流入本國,導致本國貨幣升值;反之,當本國實際利率降低時,外資流出本國,導致本國貨幣貶值。

對于利率風險,可以根據市場利率走勢圖、現狀以及專業機構的預測進行判斷。當一種貨幣利率處于歷史相對低位,并且國家政治形勢和社會形態較為穩定時,應該使用固定利率的貸款,或者利用利率互換產品將浮動利率換成固定利率。反之,則應該保持浮動的利率。

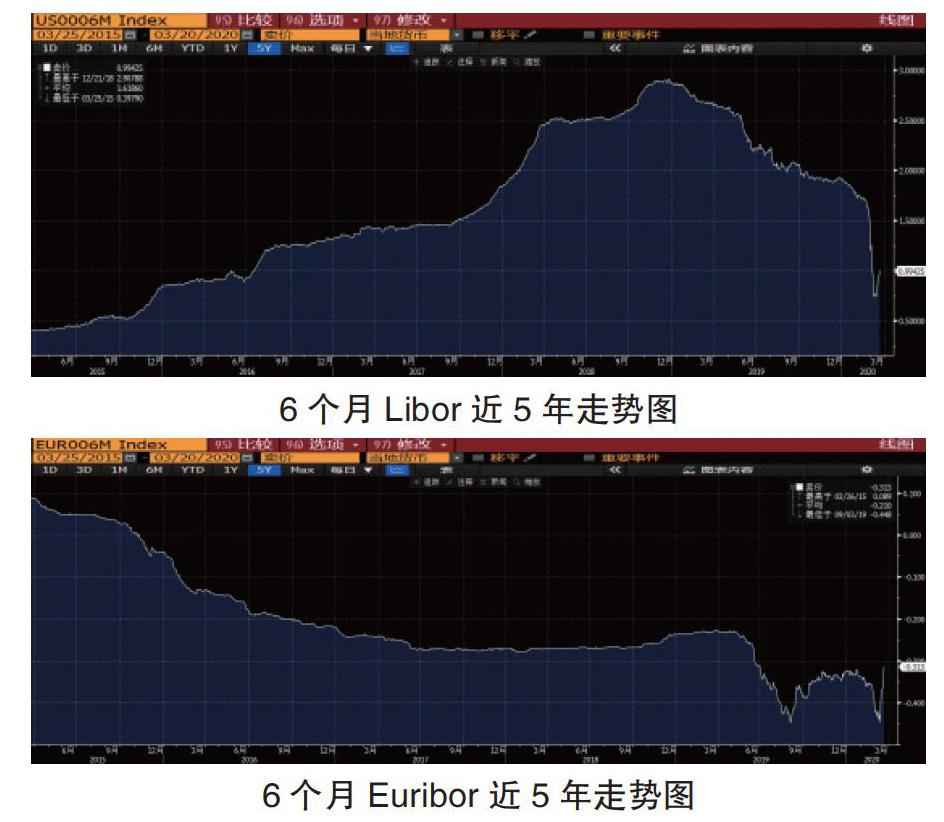

以美元或歐元的浮動貸款利率債務為例,根據近5年6M Libor和6M Euribor走勢圖,受新冠疫情影響,當前美元和歐元利率水平均處于歷史低位,屬于鎖定固定利率的較好時機。

6個月Libor近5年走勢圖

6個月Euribor近5年走勢圖

利率互換業務是交易雙方約定在未來一定期限內,根據約定的本金分別以合同利率和參考利率計算規則確定利息并進行利息交換。利率互換可以將同幣種的浮動/固定利率轉換為同幣種固定或浮動利率,可以規避利率波動的風險,但不能改變匯率變動的影響。

利率期權是交易雙方之間以利率為協議價格的期權交易。以利率上限期權(利率頂)為例,企業付出一定期權費,可使貸款利率上限封頂,即支付期權費確保貸款利率不會超出某個界限,期權費越高則這個界限越低。沒超過界限則企業按實際支付,超過了界限的部分利率由銀行支付。假設企業持有一筆5年期、本金為1億美元的貸款,貸款利率為美元6個月 LIBOR,按季重置并付息,到期一次償還本金。企業預期美元利率將下行,但又擔心判斷失誤承擔美元利率走高、貸款成本增加的風險,向銀行買入6個月LIBOR為1%的利率頂(上限)期權。即在貸款存續的5年中,若某一計息期美元6個月LIBOR 為1.2%,則銀行在計息期支付日向企業支付0.2% 的部分。

(二)逆向結構調整,平衡外匯風險凈頭寸

對于企業已經持有的外幣負債,通過計算各種外幣相關的風險凈頭寸,統計公司整體的風險凈頭寸,外幣凈資產=外幣資產-外幣負債。當公司整體處于外幣凈資產為正時,增加外匯賣出,當公司整體處于外幣凈資產為負時,增加外匯買入。基于理想的操作,調整外匯逆向操作,可以消除外匯風險影響。

現實情況中,企業通過資產、負債的買入或賣出相互配置,使外幣資產與外幣債務規模保持相對平衡,降低風險凈敞口,可以有效地規避匯率波動的風險,形成自然對沖效果。實務中主要的措施有增加外幣資產規模、籌集外幣資金償還外幣債務、借入人民幣償還外幣債務或者提前償還外幣債務。這種措施調節了企業的資產負債率,屬于“傷筋動骨”型操作,成本高、耗時長、靈活性差。如國內航空公司在國外購買飛機、支付的航油、起降、修理等成本,擁有龐大的外幣負債。在美元兌人民幣匯率不斷攀升時,航空公司通過發行超短融償還美元債務、境外發債、通過國內融資租賃公司采購飛機等方式,降低美元帶息債務占比,有效對沖匯率風險敞口。再比如某些主權貸款項目實施期長達20年,剛好處于人民幣匯率市場化階段,美元匯率經歷了從“8時代”跨越到“6時代”,致使主權貸款還款成本劇增。項目單位通過提前還款、發新還舊,則規避了匯率波動帶來的不利影響。

(三)基于財務報表項目,分類別引入合適衍生品

外幣負債中,根據時間長短區分流動性負債和非流動性負債。流動性負債一般在一年內需要支付,如應付賬款、其他應付款、短期借款等項目,管理流動性外幣負債的匯率風險可以選擇遠期外匯合約、外匯期權等產品。

遠期外匯合約是指合約雙方在未來某個時間以約定的匯率買賣某些外匯的合約,如遠期結售匯業務是約定在未來的某一日根據預先約定的外匯幣種、金額、匯率和期限進行資金清算。它可以提前鎖定未來收匯的結匯匯率或者未來付匯的購匯匯率。

外匯期權業務是企業在支付一定期權費后,獲得在未來約定日期或一定時間內按照規定匯率買進或者賣出一定數量外匯資產的選擇權,到期時企業可以根據市場情況選擇行權或不行權。外匯期權業務賦予企業以較低的成本,在市場環境變動較大時,用于擁有更多的選擇權和靈活性。如企業預期人民幣未來會貶值,美元兌人民幣匯率未來將會走高,為了保證償還外幣負債時,不會因匯率走高而支付更多的人民幣,但又不想失去當未來人民幣升值情況帶來的收益時,外匯期權業務就可以滿足這種需要。如企業3個月后有一筆外匯支出,須辦理購匯,同時企業擔心人民幣匯率區間震蕩,可能有小幅升值,企業通過向銀行購買一個3個月的期權,將到期購匯價鎖定在7.1039,如果3個月后的即期匯率為7.1,企業不會執行期權,因為此時在市場上直接以即期價格7.1購匯更合算。如果3個月后的即期匯率為7.11,企業可以行使期權,要求按照7.1039的價格購匯。

長期負債項目,如長期借款、應付債券類、長期應付款等,其匯率風險暴露時間更長,面臨匯率波動幅度更大。為管理長期限外幣負債,可以在上述管理流動性外幣負債使用的方法基礎上,考慮引入無本金差額交割遠期結售匯和貨幣互換業務。

2018年2月,中國外匯管理局下發《關于完善遠期結售匯業務有關外匯管理問題的通知》(匯發[2018]3號文),重點明確了遠期結售匯業務到期交割方式可以差額結算。無本金差額交割遠期結售匯不僅可以管理長期外幣債務的利息支出匯率風險,還可以針對企業外幣貸款的折算風險進行套期保值。

貨幣互換是交易雙方約定在指定期限內按固定匯率交換一定數量的不同幣種貨幣資產的本金,并同時定期交換兩種貨幣產生利息。貨幣交換中固定利率的貨幣交換比較常見,也可以使用不同貨幣間的固定和浮動利率的互換。使用無本金交割的貨幣互換,僅僅交換利息,即可將浮動或固定的一幣種利息轉換為固定或浮動的另一幣種利息,同時滿足客戶管理外幣負債(貸款、發行債券)或外幣資產(應收款、持有債券)的匯率風險和利率風險的需要,屬于較為綜合化的風險管理工具。貨幣互換的避險功能非常突出,它在不影響企業的資產負債結構情況下達到保值目的,同時無本金交割的貨幣互換通過將外幣支付(收入)利息和本金轉換為本幣,在財務成本上僅反映為利息的收付,不體現為匯兌損益。企業擁有中長期外幣債務時,非常適合采用貨幣互換,完全規避了匯率和利率的雙重風險。

四、我國企業外匯風險管理存在的問題和建議

(一)明確適當的風險管理策略

如何管理不同類型的匯率風險和利率風險,以及最佳的實施路徑,在學術界中還存在各種聲音、各種觀點和各有利弊的立場。但具體在企業內部開展風險管理時,需要提前確定公司風險策略。企業開展金融衍生品投資的初衷是降低風險、套期保值而非獲取利潤,對未來市場的走勢和判斷應保持審慎的預期。以遠期結售匯交易為例,一旦開展結售匯業務即鎖定了未來結售匯的成本,也意味同時放棄了當匯率向著公司有利方向波動時產生的收益。因此在后期評估中參照系應當基于套期保值的效果是否實現,而應避免從事后角度判斷不做套期保值反而收益更多的想法。然而實際操作中,有的企業不能堅持財務中性原則,追漲殺跌、主動投機,無形中偏離套期保值初衷。

(二)避免盲目追求過于復雜的金融衍生品

自從我國2005年銀行間外匯市場首次推出遠期外匯業務以來,外匯衍生品種類快速增加,同時市場波動與市場分化也為外匯衍生品的發展提出更多需求,由于對外匯衍生品理解程度參差不齊導致損失的案例也發人深省。以中信泰富外匯合約巨虧案為例,由于未來將以澳元支付大規模投資及運營費用,澳元未來升值將會帶來不利的匯兌損失,中信泰富投資了澳元累計目標可贖回遠期合約和杠桿式外匯合約,最終導致巨虧155億港元。這些都是較為復雜的變種金融產品,本身具有很高的杠桿屬性,企業在對產品合約機制、潛在風險未完全理解和充分評估之前,不應當使用結構復雜的衍生金融產品。

(三)強化衍生品業務交易的內部控制

外匯衍生交易跨期時間長,交易的初期采用企業授信或者繳納保證金的方式作為履約保證,如果在存續期內市場波動較大時,企業可能承擔的損失超過授信額度或者保證金額,銀行會要求企業將市場風險很快轉化為企業的信用風險。因此企業文化中應當明確和宣傳對風險偏好程度,對業務的潛在風險進行充分地識別和評估,監督衍生品業務交易流程的執行是否合規,及時向治理層披露和報告交易信息及盈利或虧損限度,充分關注市場走勢,當發生重大突發事件時及時啟動應對方案。以中航油石油衍生品期權交易蒙受高達5.5億美元巨額虧損事件為例,其總經理在沒有經過母公司批準的情況下擅自擴大業務范圍,從事國家嚴令禁止的期權投機,并且發生虧損后未向董事會報告,由于沒有構建良好內部控制監督體系,直到東窗事發母公司才知曉。

(四)加強企業外匯管理專業人才的培養

我國由于歷史原因,大多數企業對外匯風險缺乏防范意識,對外匯衍生工具較為陌生,管理方式單一。然而人民幣國際化以及匯率市場化是大勢所趨,根據IMF數據,截至2019年三季度末,全球人民幣儲備規模為 2196.19億美元,占已分配外匯儲備總額的2.01%,居第5位。這是IMF自2016年開始公布人民幣儲備資產以來的最高水平。人民幣國際化腳步加快趨勢必然進一步促進匯率市場化,因此積極適應新的金融規則,避免企業來之不易的利潤在匯率變動中被抹平。然而外匯管理比較復雜,企業的外匯管理人員不僅要熟悉了解各種產品結構、作用,對于國際政治和經濟事件還要有較高的敏感性。因此,企業應當加大對外匯管理人才的培養力度,培養出熟悉企業實際情況、將匯率風險管理融入企業戰略的復合型外匯管理人才,助力企業在嚴峻的風險挑戰中立于不敗之地。

參考文獻:

[1]魏靜.公司財務風險中的外匯風險管理:以OMEY公司為例[D].復旦大學,2013.

[2]王雷,顧曉敏,朱丹.基于財務報表的匯率管理策略淺析[J].財務與會計,2014.

[3]羅得志,尹朝銀,張運平.外匯風險的計量及管理[J].河南金融管理干部學院學報,1999.

[4]邱偉恒.基于資產負債結構的我國上市公司外匯風險管理研究[D].湖南大學,2009.

[5]徐永紅.外匯風險管理,北京:中國人民大學出版社,2004,68-70.

作者單位:上海城投環保金融服務有限公司