農業社會化服務半徑的決定機制:來自四家農民合作社的證據

張琛 黃斌 鐘真

摘? ?要:農業社會化服務的規模化是當前推進農業現代化的重要路徑,服務規模化的實現離不開合理服務半徑的確定。基于四個案例對農業社會化服務供給主體的服務半徑決定機制進行了深入分析,結果發現:合理地確定服務半徑是實現服務規模化的重要前提,服務半徑的決定受到資源配置效率、地理環境、市場容量和主體類型的共同影響。因此,服務規模化的實現仍需同時發揮以新型農業經營主體為代表的經營性供給主體和以供銷社為代表的公益性供給主體的綜合作用。農業社會化服務供給主體需要充分考慮到資源配置效率的合理性、地理環境的適應性、市場容量的穩定性和主體類型的特殊性,確定符合自身發展實際的農業社會化服務半徑。

關鍵詞:農業社會化服務;服務規模化;服務半徑;農民合作社

中圖分類號:F326.6? ?文獻標識碼:A? ?文章編號:1003-7543(2020)12-0121-11

小農戶與現代農業有機銜接,順應了億萬農戶的期盼,符合新時代中國特色農業現代化的發展方向。健全農業社會化服務體系是實現小農戶與現代農業發展有機銜接的重要途徑,也是實施鄉村振興戰略的重要抓手。一方面,我國農業生產經營成本與國際農產品價格呈現“一升一降”的態勢,尤其是土地成本和勞動力成本的快速上升,使以土地流轉為基礎的農業規模化經營遭遇瓶頸,在實踐層面上一些地方甚至出現了“毀約棄耕”的現象[1-2]。另一方面,農業社會化服務體系的建設能有效解決農業服務供求的市場失靈問題[3]。當前普通農戶作為我國農業的重要經營主體,呈現不斷分化的態勢[4],發展農業社會化服務是解決“誰來種地”、貧困戶脫貧增收和農業供給側結構性改革的重要措施[5-6]。

從政策層面來看,21世紀以來的中央“一號文件”均不同程度地對發展農業社會化服務作出了部署。如2017年中央“一號文件”指出,“加快發展土地流轉型、服務帶動型等多種形式規模經營”;2018年中央“一號文件”指出,“培育各類專業化市場化服務組織,推進農業生產全程社會化服務,幫助小農戶節本增效”;2019年中央“一號文件”要求為一家一戶小農戶提供全程農業社會化服務,指出“加快培育各類社會化服務組織,為一家一戶提供全程社會化服務”;2020年中央“一號文件”進一步對未來我國農業社會化服務體系構建作出了部署,即“健全面向小農戶的農業社會化服務體系”。從實踐層面來看,農業社會化服務模式不斷探索創新,取得了卓有成效的經濟社會效益,為農業適度規模經營提供了參考樣本。例如,山東省供銷系統依托基層供銷社建設為農服務中心,采用“土地托管服務圈”的形式托管土地面積超過133萬公頃,既實現了規模化經營,又實現了農民收益共享[7]。河南省滎陽市新田地種植專業合作社(以下簡稱“新田地合作社”)以村組為單元成立農業生產要素車間,構建農業全程社會化服務體系,既實現了服務的規模化,又實現了農民“省錢、省工、省心”。黑龍江省克山縣仁發現代農業農機專業合作社(以下簡稱“仁發合作社”)將承包土地面積劃分為22塊,采用模塊式的管理方式,為入社農戶提供從種到收的全程農業社會化服務,也實現了服務規模化經營。湖南錦繡千村農業合作社(以下簡稱“錦繡千村合作社”)集“供銷合作、生產合作、信用合作、教育培訓”四大平臺于一體,創建了“全程、多元、高效”的農業社會化服務模式,實現了服務規模化經營。這些經驗表明,以農業社會化服務為抓手實現農業規模化經營,是實現產業興旺的可行之路。建立健全新型農業社會化服務體系已經被證實是推進農業經營體制改革和實現小農戶與現代農業發展有機銜接的重要保障[8-9]。隨著農業社會化服務供給主體數量的不斷增加,如何實現其健康發展顯得尤為重要。農業社會化服務供給主體在提供農業社會化服務的過程中,需要考慮到的一個重要因素是服務方式的選擇,而服務方式的選擇需要首先考慮的因素是服務的半徑。同時,服務主體的服務半徑增大,會增加與之對應的服務成本,降低分工所帶來的經濟效果。可以預期的是,服務半徑與服務規模并不是呈現簡單的正向線性關系。那么,農業社會化服務供給主體的服務半徑受到哪些因素的影響?其內在的決定機制又是什么呢?

一、相關文獻綜述

部分學者對農業社會化服務的方式選擇問題進行了探討。羅必良指出,服務規模經營的關鍵是橫向分工與區域連片專業化,市場容量是農業社會化服務主體生成的關鍵因素,擴大市場容量有助于增加服務主體的服務半徑[10]。仇童偉、羅必良采用數學模型推導的方式對農業社會化服務的規模決定因素進行了開拓性研究,認為農業社會化服務主體的服務半徑受到農作物生產周期、市場交易密度和服務商技術特征限制的影響[11]。謝琳、鐘文晶、羅必良提出了“資源特性—交易成本—農業生產服務供給選擇”的理論分析框架,研究結論表明,農業生產服務選擇機制受到資源特性的影響,市場供給類型主要受到作物種類和生產環節的影響[12]。

通過文獻梳理可以發現,已有研究針對農業社會化服務主體的服務半徑探討多是基于理論上的分析,缺乏實踐案例的探討。此外,已有研究在理論分析中仍存在以下三方面的不足:一是現有研究中模型設定服務主體只提供單一性社會化服務,這與農業社會化服務供給主體的實際情況不符。當前農業社會化服務供給主體分為專業性服務供給主體和綜合性服務供給主體①,一個服務供給主體提供多樣性、多元化的社會化服務十分常見。二是現有研究中模型假定農戶接受服務的規模以及假定服務的半徑為圓形,只是關注了農業生產性服務(如種植環節)的提供,忽略了其他社會化服務的提供難以用圓形的服務半徑來反映(如農業技術服務、金融服務等)。此外,實踐中農業社會化服務供給主體的半徑也不完全是圓形。三是當前農業社會化服務的供給主體類型存在著差異。不同服務主體的供給類型反映了不同的制度變遷類型,制度變遷類型也是影響組織發展的重要因素。因此,已有研究并不能充分解釋農業社會化服務主體的服務半徑決定機制。基于此,本文結合案例素材,在已有研究的基礎上進一步探討農業社會化服務供給主體服務半徑的決定機制,以期為更好地理解當前我國農業社會化服務的發展邏輯及其體系的建設提供新的研究視角和實證依據。

二、案例概況

本文選取的案例為山東省安丘市官莊鎮供銷社農民合作社聯合社(以下簡稱“官莊聯社”)、新田地合作社、仁發合作社和錦繡千村合作社。之所以選擇這四個新型農業經營主體作為研究對象,主要是考慮了以下五方面的因素:一是所選取案例均通過農業社會化服務實現了服務規模化,而服務半徑存在著異同點,符合本文研究目標的需要;二是所選取案例的農業社會化服務供給類型反映了當前兩種典型類型:官莊聯社是政府推動型,而新田地合作社、仁發合作社和錦繡千村合作社則是市場推動型;三是所選取案例均是綜合性農業社會化服務主體,即它們為農戶同時提供了多種農業社會化服務,這也符合當前新型農業經營主體的農業社會化服務基本事實[13];四是所選的四個新型農業經營主體理論上都屬于合作經濟組織,其經營決策和內部治理具有相似性,便于對比分析[14];五是所選取的四個新型農業經營主體中涵蓋我國不同區域,充分考慮了不同區域的差異,其中,仁發合作社地處東北地區,新田地合作社和錦繡千村合作社位于中部地區,而官莊聯社位于東部地區。

(一)資料收集

為了深入了解當前農業社會化服務供給的基本情況,課題組采用三角測量法,既通過對所選取的案例進行實地調研收集一手資料,又收集了省、市、縣三級農業部門對所選取案例的書面總結材料和新聞媒體資料,以保證案例資料實現相互補充和交叉驗證[15]。

在政府推動型農業社會化服務供給主體的資料收集上,課題組于2016年11月和2017年7月先后兩次赴山東省,共對安丘市等10縣(市)供銷社改革以及基層供銷社提供農業社會化服務情況進行了調研,共獲得供銷社系統領辦或支持的農民合作社(或聯合社)訪談案例40余個。在市場推動型農業社會化服務供給主體的資料收集上,課題組分別對新田地合作社和仁發合作社進行了三次、四次跟蹤調查,重點了解了兩家農民合作社的成立背景、發展歷程、內部治理機制、農業社會化服務形式、社員成本收益以及經營戰略等方面的內容①。此外,課題組于2017年赴湖南省常德市澧縣對錦繡千村合作社進行了實地調研。

(二)案例介紹

官莊聯社位于山東省安丘市官莊鎮,由官莊鎮供銷合作社牽頭,安丘市麗蕾果蔬種植專業合作社、西利見牛蒡種植專業合作社、壽山花生種植專業合作社、金冠大蔥專業合作社及青芋果蔬種植專業合作社共同組建,并于2015年2月登記注冊成立,注冊資本為1000萬元。其中,官莊鎮供銷合作社出資額占注冊資金的51%,剩余49%由五家合作社按相同比例出資。根據《中共中央? 國務院關于深化供銷合作社綜合改革的決定》和《中共山東省委? 山東省人民政府關于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》的要求,山東省供銷社開展了“改造自我、服務農民”的綜合改革試點工作。官莊聯社在供銷社綜合改革試點的基礎上,開展以土地托管服務為核心的農業社會化服務,以服務規模化實現了農業規模化經營。官莊聯社的服務主體是兩個為農服務中心:管公為農服務中心和西利見為農服務中心。所謂為農服務中心,是指為農戶提供全程農業社會化服務的平臺機構。全程農業社會化服務具體包括:智能施肥、推廣應用優良種子、機械化耕種、飛防植保、土壤熏蒸改良、烘干貯藏、信息咨詢服務等。這一平臺機構由安丘市農業服務公司與官莊聯社共同建設和運營。兩大為農服務中心由財政扶持資金、縣級農業服務公司和官莊聯社共同出資建設。其中,官莊聯社按照“農民出資、農民參與、農民受益”的原則自籌資金,出資額度不得低于70%(其中社員持股比例不得低于80%),充分體現了農民在為農服務中心中的主體地位。

新田地合作社于2011年3月成立,位于河南省滎陽市高村鄉高村七組。成立時,新田地合作社注冊資本100萬元,其中理事長出資40%,其余6人分別出資10%。新田地合作社采用工業化管理農業的理念實現了農業規模化經營。新田地合作社土地經營面積由成立初期的13.3公頃,快速激增到2016年的3400公頃,總盈余也實現了扭虧為盈。新田地合作社主要經營業務是向農戶提供糧食種植的生產性服務和烘干、銷售服務為一體的農業全程社會化服務。新田地合作社農業社會化服務的主體是農業生產要素車間。隨著土地經營規模的不斷擴張,新田地合作社以66.7公頃為一個單位設立農業生產要素車間,在農業生產要素車間內部實行統一經營管理。具體來說,新田地合作社以農業生產要素車間為一個單元,在車間內部構建集“統一生產資料采購、統一農業技術推廣、統一農作物植保、統一農業機械服務、統一糧食收儲及銷售”于一體的全程社會化服務體系。

仁發合作社于2009年10月成立,位于黑龍江省克山縣河南鄉仁發村。成立時,仁發合作社的注冊資本為850萬元,其中理事長出資550萬元,其余6人分別出資50萬元。仁發合作社要求農民以土地承包經營權入股的方式加入合作社,成功地走出了一條“帶地入社、盈余分配”的規模化發展之路。仁發合作社土地經營面積由成立初期的73.3公頃,快速激增到2016年的3733.3公頃,總盈余也實現了扭虧為盈,2016年接近1億元。隨著仁發合作社土地經營面積的不斷擴張,仁發合作社將土地劃分為若干塊,承包給22人,為農戶提供從種到收的全方位服務。具體包括:統一購買農藥、化肥等生產資料,統一開展技術培訓,統一進行農業機械作業,統一對外銷售農產品。

錦繡千村合作社于2011年5月成立,位于湖南省常德市澧縣。合作社現有成員5818戶,帶動農戶5萬余戶,服務面積達26 666.7公頃,是集“供銷合作、生產合作、信用合作、教育培訓”四大平臺于一體的新型農業社會化服務綜合型合作社。錦繡千村合作社以縣、鎮、村三級服務體系為載體,為合作社成員提供農資采購配送、土地托管、集中育秧、統防統治、機耕、機插、機收、烘干倉儲、農產品購銷、技術指導、新型職業農民培育、內部資金互助等服務,合作社打造的“錦繡千村”商標被認定為湖南省著名商標。

三、農業社會化服務半徑的決定機制分析

(一)案例分析

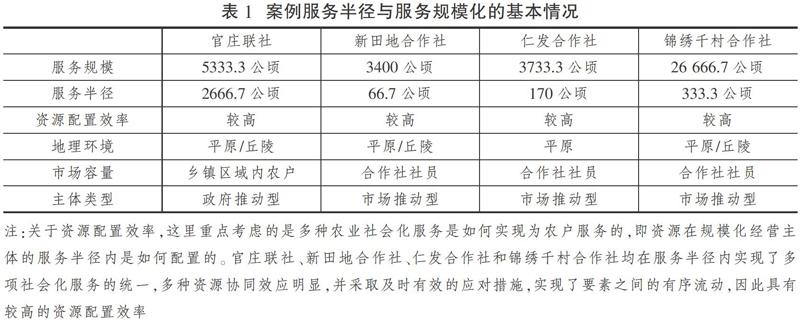

官莊聯社、新田地合作社、仁發合作社和錦繡千村合作社分別依托為農服務中心、農業生產要素車間、分塊承包經營和“總社—分社—服務站”的方式,實現了服務的規模化,但是四者服務半徑的數值和形式存在差異。從服務半徑的大小①看,官莊聯社的服務半徑約為2666.7公頃,新田地合作社的服務半徑約為66.7公頃,仁發合作社的服務半徑約為170公頃,錦繡千村合作社的服務半徑約為333.3公頃。從服務半徑的形式來看,官莊聯社的服務半徑就是1個為農服務中心的覆蓋范圍,這一范圍實際上就是官莊鎮在鄉鎮撤并之前原鄉鎮(管公鄉或官莊鎮)的行政區域,而由于鄉鎮供銷社沒有隨著鄉鎮撤并而合并,故服務半徑與1個鄉鎮供銷社的業務覆蓋范圍幾乎重合,每個為農服務中心的服務半徑約為2666.7公頃;新田地合作社服務半徑是按照村組的土地面積為單位,其服務單元——農業生產要素車間平均大小與當地一個村的土地面積基本一致,該合作社共覆蓋50個村的3400公頃土地;而仁發合作社的服務半徑則是以集中連片的模塊式土地為單位,不與村或鎮的行政區劃相掛鉤,這些模塊共涉及5個村22個模塊的3733.3公頃土地;錦繡千村合作社采用“總社—分社—服務站”的三級模式,以鄉鎮為單位建立分社,以村為單位建立基層工作服務站。可見,農業社會化服務供給主體的服務半徑的大小和形式存在著差異,因此不能完全采用數學模型推導的方法來分析農業社會化服務供給主體服務半徑的決定機制。結合現有文獻和案例分析,本文認為,農業社會化服務供給主體服務半徑主要受到四方面因素的影響。

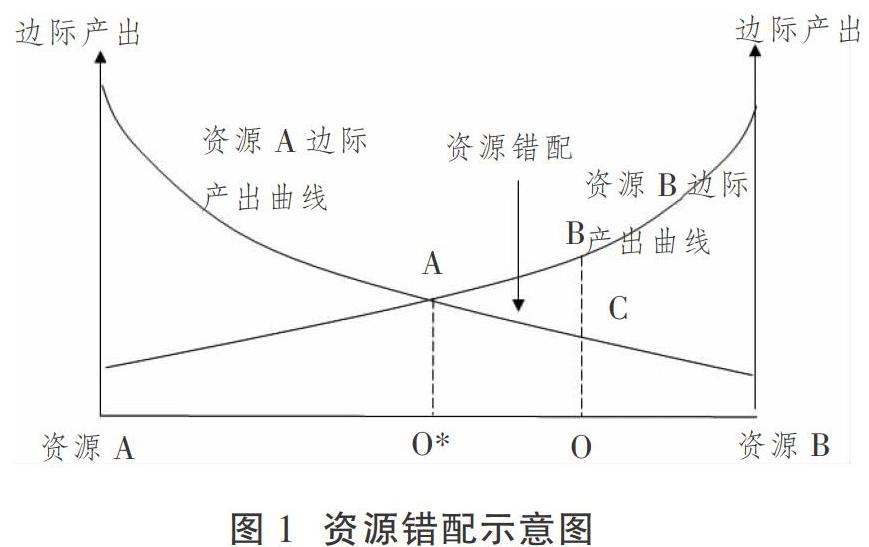

1.資源配置效率的影響

現有研究已經證實資源錯配是阻礙全要素生產率水平增加的重要因素[16-17]。因此,如何解決資源錯配的問題是微觀主體提高生產經營效率的重要難題。根據Hsieh & Klenow[18]的研究,在最優配置狀態下各種資源的邊際產出應該是相等的,如果各種資源的邊際產出不一致,就說明存在著資源錯配。如圖1所示,假定兩種資源A和資源B,當資源配置效率處于最優狀態時,資源A和資源B的邊際產出相等,此時資源A和資源B的使用量為AO*和BO*。當出現資源錯配的情況,如資源A和資源B的使用量為AO和BO時,此次資源A和資源B的總產出較最優狀態的總產出減少了曲邊三角形ABC的面積。因此,資源錯配不利于總產出水平的提高。農業社會化服務主體服務半徑的確定需要實現資源的有效配置,解決資源錯配問題。案例中,官莊聯社、新田地合作社、仁發合作社和錦繡千村合作社均從資源配置的合理性角度來考慮服務半徑的規模。

官莊聯社的生產經營活動主要依賴于為農服務中心。以管公為農服務中心為例,它成立于2015年1月,共投資300萬元,占地面積1.1公頃,建有1500平方米的機械倉庫、700平方米的服務大廳和100平方米的職業農民培訓中心。由于充分考慮到了行政區劃因素的影響,以鄉鎮行政區域為服務半徑能夠充分發揮官莊聯社在鄉鎮統一調度的執行力,有效整合資源,打出了農業社會化服務的“組合拳”,最大限度地解決了資源錯配的問題。一是在為農服務中心設立設生產經營部、現代流通部、合作金融部三個部門。生產經營部負責農業生產,包括農業生產中所涉及的農業生產資料投入、農業機械服務、農業信息服務以及烘干貯藏服務,解決了單一農業生產性資料服務不經濟的弊端;現代流通部根據市場需求及時調配,有效地解決了農產品的生產與銷售銜接的問題;合作金融部通過資金信用互助,在防控風險的情況下實現了資本要素的有序流動。二是依托為農服務中心開展農業托管服務。為農服務中心不僅購置了各種類型的農業機械11臺(套),可用于耕地、播種、灌溉、采收等不同環節,組建了打井服務隊、農業技術服務隊、農業機械作業隊等大田作物托管經營服務組織,對官莊鎮所管轄范圍內的管公村、西利見村、鄭家沙溝、花家嶺、朱家莊等10余個村的農民專業合作社、家庭農場、種植大戶、普通農戶提供農業社會化服務。三是以為農服務中心為基地組建了若干專業服務小組,開展測土配方、土壤熏蒸、智能配肥、農機作業、農產品收儲和農民職業培訓等服務項目;聘請了安丘市農業局植保站技術人員為技術顧問,對農作物的耕種、灌溉、測土配方用肥、病蟲害防治實行田間統一管理進行指導。

新田地合作社和仁發合作社依托農業生產要素車間和土地模塊式管理,實現了資源的合理配置。具體來說,新田地合作社之所以采用66.7公頃為一個單元成立生產要素車間,是因為66.7公頃基本上與當地一個村莊的土地經營規模相當,依托村組便于實現社會化服務的管理。為了實現資源的有效配置,充分發揮村莊治理的內部優勢,以村組的土地面積為單位作為服務半徑能夠有效實現農業社會化服務的統一。如新田地合作社后侯村農業生產要素車間M主任與本村社員簽訂土地托管合同,統一種植高品質小麥和玉米,為社員提供耕、種、收社會化服務,并按照當時價格統一收購。在農業生產要素車間內部實現要素的統一配置:一是統一品種選育,不僅做到科學選種,保證產品品質質量,而且能夠瞄準市場需求,提高市場銷售價格;二是統一生產服務,即實現了農業技術、農作物植保、機械服務三者的統一調度;三是與以往收購過程相比,在農業生產要素車間內部的統一銷售能夠有效地降低合作社與一家一戶談判的交易成本。新田地合作社以農業生產要素車間為載體充分實現了要素在生產要素車間內部的有序流動,有效地降低了新田地合作社在提供托管服務中的資源錯配的問題。正如其理事長L所言:“農業生產要素車間讓合作社社員既是服務對象又是服務主體,采用工業化管理農業的理念能夠讓生產要素車間內的各要素實現合理配置,產出最大價值。”為了實現調動管理者的主觀能動性,進而獲得更高的預期收益,仁發合作社采用土地模塊式管理方式,將社員以土地承包經營權入股的土地分給22名管理者進行管理,實現了資源的有效配置。為了實現農機手與管理者相互監督,仁發合作社實施農機具作業單車核算方式(即將每臺農機具承包給駕駛員并統一供油、維修和調度),制定了嚴格的獎懲機制,以避免農機手隨意加機油、農機手不愛護農業機械現象的發生,盡可能地降低農機空跑率,實現了農機具的最優配置。

錦繡千村合作社采用“總社—分社—服務站”的三級模式,以鄉鎮為單位建立分社,以村為單位建立基層工作服務站,各司其職,實現了資源的合理配置。具體來說,錦繡千村合作社中的總社、分社和服務站三級機構職責明確,能夠有效解決成員服務“最后一公里”的問題。總社主要負責合作社的總體戰略規劃、策劃企劃、建立機制、教育培訓、項目資源等;分社主要負責業務督導與執行、物流配送、農產品收購、生產服務、資金互助等;服務站主要貫徹落實合作社各項服務,充分發揮合作社供銷服務平臺、生產服務平臺、信用合作平臺、教育培訓平臺的優勢,解決社會化服務“最后一公里”的問題。

綜合來看,山東省安丘市供銷社系統最優的資源配置效率體現在為農服務中心,新田地合作社資源有效管理的最佳方式體現在農業生產要素車間,仁發合作社最有效的資源配置方式體現在集中連片的土地模塊,錦繡千村合作社最有效的資源配置方式是以服務站為核心的“總社—分社—服務站”服務模式。為農服務中心、農業生產要素車間、土地模塊、服務站作為四個主體的最優經營單元,其范圍大小正是其最佳服務半徑。可見,農業社會化服務供給主體的服務半徑受到資源配置效率的影響。

2.地理環境的影響

地理環境也是影響農業社會化服務供給主體服務半徑的重要因素[19]。具體來說,平原地區、丘陵地區和山地地區種植的農作物類型存在差異;糧食作物的農業機械化水平較高,經濟作物的農業機械化水平不高。丘陵和山地地區不太適宜種植糧食作物,較為適宜種植以林果業為主的經濟作物,而當前經濟作物的農業機械化水平遠低于糧食作物。農業機械化水平的高低,直接影響了農業機械對勞動力的替代效果。此外,農業機械最怕“長途跋涉”,既不利于搶農時,耽誤作業時間,又增加了機械作業成本。尤其是在人工成本不斷上漲的背景下,地理環境因素更是直接影響到農業社會化服務供給主體的服務半徑的確定。

以官莊聯社為代表的山東省供銷社根據地理環境因素,在平原地區開展了“3公里土地托管服務圈”,在丘陵地區開展了“6公里土地托管服務圈”,充分考慮到了地形因素的影響。新田地合作社地處河南省滎陽市,處于平原和丘陵地區交界地。村與村之間土地細碎化較為嚴重,一個村莊內土地較為集中,因此新田地合作社選擇以村社為服務半徑,開展農業社會化服務。仁發合作社位于黑龍江省克山縣,處于廣袤的東北平原,絕大多數土地可以實現集中連片經營。為了充分發揮土地集中連片經營的優勢,仁發合作社采用土地模塊式管理的方式將土地分包給管理者,既不需要考慮到土地細碎化問題,又不需要考慮農業機械化的問題,可以充分調動管理者的管理才能,增強內部組織合法性,進而實現合作社的合作穩定[20]。錦繡千村合作社地處湖南省澧縣,地形包括平原和丘陵。與新田地合作社較為相似,村與村之間土地細碎化較為嚴重,錦繡千村合作社也是以村社為服務半徑。由此可見,農業社會化服務供給主體的服務半徑受到地理環境的影響。

3.市場容量的影響

只要農業社會化服務的市場容量足夠大,農業社會化服務的供給就存在規模經濟。而市場容量由縱向分工中的可交易頻率和橫向分工中的可交易密度共同決定,且交易密度主要從農戶專業化生產和區域專業化生產兩個維度來衡量[21]。基于此,本文從交易頻率和交易密度兩個方面來分析市場容量對服務半徑的影響。

從交易頻率來看,官莊聯社依托農業全程社會化服務,提高了交易頻率,進而增加了市場容量。調研資料顯示:官莊聯社通過推廣優良種子、改良土壤、開展機械作業服務,既能夠實現農民增產,又能夠以農業生產資料團購的形式直接與農資公司聯系,以低于市場價10%~15%的價格直接配送到農戶手中。可見,官莊聯社服務規模化對農民節本增收的效果十分明顯,農民更愿意與官莊聯社打交道。此外,官莊聯社借助山東省供銷社開通的面向農民群眾的“96621”服務熱線,進一步增強了與農民的聯系。新田地合作社、仁發合作社和錦繡千村合作社依托農業社會化服務也都實現了節本增效。其中,新田地合作社通過統一提供農業社會化服務,實現每公頃種植成本節省1665元,銷售收入增加近20%;仁發合作社通過統一生產資料的供應實現化肥每噸節省300—500元、農藥每公頃節省600—750元,通過技術服務和銷售渠道實現了農作物產量和銷售價格的提升。錦繡千村合作社通過提供“全程、多元、高效”的服務,實現了合作社社員增加產量、提升品質、提高售價的“三增”和減少農資成本、減少人工成本、減少投入品用量的“三減”,幫助社員每公頃節本增收4500元左右。農民加入合作社獲得了實惠,也都愿意與合作社打交道,因而社員與合作社的交易頻率也較高。

從交易密度來看,由于官莊聯社、新田地合作社、仁發合作社都實現了農戶的專業化生產,因此本文只從區域專業化生產這個維度來分析四者的交易密度。官莊聯社通過服務規模化實現了區域的專業化生產,平原地區實現了大田作物的專業化生產,丘陵地區依托專業化統防統治服務實現了經濟作物的專業化生產。新田地合作社以農業生產要素車間為載體,實現了區域農作物專業化種植(主要種植高品質的強筋小麥和膠質化玉米)。仁發合作社通過模塊式管理實現了以馬鈴薯種植為主、大豆和玉米種植為輔的分片專業化生產。錦繡千村合作社通過“總社—分社—服務站”服務模式,實現了以水稻為主、蔬菜水果為輔的分片專業化生產。因此,官莊聯社、新田地合作社、仁發合作社和錦繡千村合作社的交易密度均較高,農業社會化服務的市場容量得到了有效保證,進而可以通過確定相應的服務半徑來實現農業社會化服務的規模經濟。

4.主體類型的影響

官莊聯社與新田地合作社、仁發合作社、錦繡千村合作社最大的不同是:官莊聯社是由山東省供銷社推動成立的農業社會化服務供給主體,而新田地合作社、仁發合作社和錦繡千村合作社是市場推動型的農業社會化服務組織供給主體。制度變遷分為強制性制度變遷和誘致性制度變遷[22],政府推動型的農業社會化服務組織帶有強制性制度變遷的屬性,而市場推動型的農業社會化服務組織往往是依托自身和當地要素稟賦優勢發展起來的,因而具有誘致性制度變遷的屬性。但不管是何種制度變遷,目的都是實現預期收益的最大化。官莊聯社憑借山東省供銷社系統較強的經濟實力、組織優勢和傳統口碑,通過強制性制度變遷有效解決了社會化服務過程中存在的各種不確定性因素,尤其是通過建立為農服務中心這一平臺機構實現了對社會化服務供給方和需求方的協調、指導,調節各方利益,解決了社會化服務過程中高昂的協調成本問題。新田地合作社、仁發合作社和錦繡千村合作社作為市場經營主體,不具有強制性制度變遷的優勢,而是根據市場環境變化呈現誘致性制度變遷的特征。然而,誘致性制度變遷過程需要綜合各方的利益,具有較高的協調成本。新田地合作社、仁發合作社和錦繡千村合作社正是通過合理界定自身變異因素和創新管理模式實現了誘致性制度變遷。具體而言,新田地合作社選取村社作為服務半徑,并任命該村具有威望的“能人”為農業生產要素車間主任,實現了多種農業社會化服務的綜合協調。因此,新田地合作社從當初的統一服務到選取村社作為服務半徑,背后的邏輯是市場推動型農業社會化服務組織基于要素稟賦特點多方面利益權衡的結果。仁發合作社的情況與新田地合作社類似,也選取了具有管理能力的社員分塊管理,既有效降低了多種社會化服務供給的協調成本,又能夠實現自身經營面積的穩定。此外,仁發合作社市場銷售的不斷拓展也使得合作社需要創新內部管理方式,做到與市場相銜接。因此,仁發合作社從分散式經營到模塊式經營的轉變背后的邏輯也是其基于自身要素稟賦特點多方面利益權衡的結果。錦繡千村合作社與新田地合作社相似,也是基于要素稟賦特點經過多方面利益權衡,選取村社作為社會化服務的服務半徑。

(二)案例小結

綜上,農業社會化服務供給主體的服務半徑受到資源配置效率、地理環境、市場容量、主體類型的影響。農業社會化服務供給主體的服務半徑是由上述四個方面共同作用的結果。表1(下頁)總結了官莊聯社、新田地合作社、仁發合作社和錦繡千村合作社的服務半徑與服務規模化的基本情況。

官莊聯社依托兩個為農服務中心,服務面積約為5333.3公頃,這個區域正是管公供銷社和官莊供銷社的業務覆蓋范圍。選取鄉鎮行政區劃面積作為農業社會化服務半徑的一個重要因素是充分發揮具有政府背景的官莊供銷社的市場、組織和政治優勢,實現在鄉鎮內部的資源有效配置,最大限度地降低協調成本。此外,官莊聯社作為區域內部的非完全市場化的競爭性主體,處于生態位的核心位置,能夠保證穩定的社會化服務市場容量,進而實現區域的“帕累托最優”①。地理環境因素方面,山東省供銷社系統根據地形的差異,確定了為農服務中心在平原地區的服務半徑約為2666.7公頃,在丘陵地區的服務半徑約為5333.3公頃;而官莊聯社作為平原地區的鄉鎮級農民專業合作社聯合社,充分考慮到了地形的因素。綜上,官莊聯社農業社會化服務半徑充分考慮到了資源配置效率、地理環境、市場容量、主體類型四方面的因素。

新田地合作社與錦繡千村合作社較為相似,均以村社為服務半徑。二者選擇村社作為服務半徑,一是由地理環境的狀況所決定,土地細碎化程度較高造成村莊與村莊之間難以實現整片的規模化種植;二是以村社為服務半徑,可復制性較高,便于新田地合作社和錦繡千村合作社社會化服務經驗的復制推廣,進而有助于市場容量的擴大;三是以村社為服務半徑,既能夠實現在車間內的資源統一配置,降低資源錯配程度,又能夠借助具有較高威望的負責人實現內部的協調管理。

仁發合作社農業社會化服務半徑的方式是土地模塊式管理,服務半徑約為170公頃。仁發合作社選擇分塊經營,一是由地理環境的狀況所決定。東北地區土地集中連片經營,通過分塊的方式實現農業社會化服務更有效率;二是分塊的方式能夠實現農業社會化服務在一個區域內的統一提供,有助于提高資源的配置效率;三是結合獎懲分明的規章制度,土地模塊式管理既能發揮管理人員的才能,又能降低協調成本;四是分塊的方式能夠保證仁發合作社土地規模經濟處于平穩的狀態,既增加了交易密度,又增加了交易頻率,擴大了市場容量。

四、研究結論與政策啟示

本文通過對官莊聯社、新田地合作社、仁發合作社和錦繡千村合作社四個實現服務規模化案例的深入剖析,探究農業社會化服務供給主體服務半徑的決定機制,得到了如下結論:

第一,服務半徑的合理確定是實現服務規模化的重要前提,服務規模化的實現離不開合理的服務半徑。官莊聯社、新田地合作社、仁發合作社和錦繡千村合作社均實現了服務的規模化,其共同的特點是確定了符合自身實際情況的服務半徑。

第二,服務半徑是資源配置效率、地理環境、市場容量和供給類型共同作用的結果。農業社會化服務供給主體需要根據自身實際情況,以資源配置效率的合理性、地理環境的適應性、市場容量的穩定性和主體類型的特殊性為依據,充分考慮到服務半徑的多種決定機制,方能確定符合自身發展實際的社會化服務半徑。具體而言,資源配置效率的合理性決定了服務供給主體的預期收益;地理環境的適應性決定了供給主體與農業社會化服務的可適配性;市場容量的穩定性決定了農業社會化服務供給的規模經濟;主體類型的特殊性決定了服務供給主體制度變遷歷程,進而會影響到農業社會化服務供給的交易成本。

上述結論對新時代以服務規模化為重點推進我國農業現代化具有積極的啟示意義。第一,服務規模化的實現要合理確定服務半徑。服務半徑過小或過大都不行,服務半徑過小則難以實現規模經濟,服務半徑過大又會存在著較高的風險和較大的交易成本。因此,服務規模化經營主體要處理好“統分結合”中“統”與“分”的關系,實現服務規模的合理化。地方政府在推進農業社會化服務體系構建時,要因地制宜、結合實際,充分考慮到農業社會化服務組織的服務邊界,不能因片面追求農業社會化服務的“數量”而忽視了服務的“質量”,加重農業社會化服務組織的負擔。農業社會化服務組織要充分依托自身資源稟賦特征和所處的地理環境,通過連片種植和縱向分工的方式適度擴充市場容量。第二,實踐案例表明,以服務規模化為特征實現農業適度規模經營的道路在我國是可行的,是構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系,實現小農戶與現代農業有機銜接的重要路徑。未來,應繼續以新型農業經營主體和農業社會化服務組織為抓手,以土地托管和土地入股等方式為切入點推進現代農業服務規模化。第三,農業社會化服務規模化的實現,不僅要充分發揮以農民合作社、農業企業等為代表的新型農業經營主體的市場性力量的作用,而且要有效地發揮國有、集體經濟組織或行政性力量的作用。無論是依托市場性力量還是行政性力量,實現服務規模化都需要以“為農服務”為核心,通過整合多方資源,構建為農服務的協同機制。

參考文獻

[1]秦風明,李宏斌.警惕土地流轉后“毀約棄耕”[N].中國國土資源報,2015-05-27(007).

[2]高強.理性看待種糧大戶“毀約棄耕”現象[J].農村經營管理,2017(4):1.

[3]仝志輝,侯宏偉.農業社會化服務體系:對象選擇與構建策略[J].改革,2015(1):132-139.

[4]張琛,彭超,孔祥智.農戶分化的演化邏輯、歷史演變與未來展望[J].改革,2019(2):5-16.

[5]張琛,高強.論新型農業經營主體對貧困戶的脫貧作用[J].西北農林科技大學學報(社會科學版),2017(2):73-79.

[6]孔祥智.農業供給側結構性改革的基本內涵與政策建議[J].改革,2016(2):104-115.

[7]孔祥智,鐘真.供銷合作社改革、土地托管與服務規模化——山東省供銷合作社綜合改革調查與思考[J].中國合作經濟,2017(10):36-40.

[8]苑鵬,丁忠兵.小農戶與現代農業發展的銜接模式:重慶梁平例證[J].改革,2018(6):106-114.

[9]董志勇,李成明.新中國70年農業經營體制改革歷程、基本經驗與政策走向[J].改革,2019(10):5-15.

[10] 羅必良.論服務規模經營——從縱向分工到橫向分工及連片專業化[J].中國農村經濟,2017(11):2-16.

[11] 仇童偉,羅必良.市場容量、交易密度與農業服務規模決定[J].南方經濟,2018(4):32-47.

[12] 謝琳,鐘文晶,羅必良.農業生產服務的自主供給與市場供給:相互關系與政策思路[J].江海學刊,2017(3):55-62.

[13] 鐘真,譚玥琳,穆娜娜.新型農業經營主體的社會化服務功能研究——基于京郊農村的調查[J].中國軟科學,2014(8):38-48.

[14] 張琛,孔祥智.農民專業合作社成長演化機制分析——基于組織生態學視角[J].中國農村觀察,2018(3):128-144.

[15] MILES M B, HUBERMAN A M. Qualitative data analysis: An expanded sourcebook[M]. New York: Sage Publications Inc, 1994.

[16] 陳訓波.資源配置、全要素生產率與農業經濟增長愿景[J].改革,2012(8):82-90.

[17] 蓋慶恩,朱喜,程名望,等.土地資源配置不當與勞動生產率[J].經濟研究,2017(5):117-130.

[18] HSIEH C T, KLENOW P J. Misallocation and manufacturing TFP in China and India[J]. Quarterly Journal of Economics, 2009, 124(4):1403-1448.

[19] BINSWANGER H. Agricultural mechanization: A comparative historical perspective[J]. The World Bank Research Observer, 1986, 1(1):27-56.

[20] 張琛,孔祥智.組織合法性、風險規避與聯合社合作穩定性[J].農業經濟問題,2018(3):46-55.

[21] 張露,羅必良.小農生產如何融入現代農業發展軌道?——來自中國小麥主產區的經驗證據[J].經濟研究,2018(12):146-162.

[22] LIN J Y. An economic theory of institutional change: Induced and imposed change[J]. Cato Journal, 1989, 9 (1):1-33.