創新創業發展助推山東省新舊動能轉換研究

王心娟,李 密,王遠花

(山東理工大學 管理學院,山東 淄博 255012 )

自20世紀80年代初我國實行改革開放,經過近40年的發展,對世界經濟貢獻超過15%,取得了輝煌的成就。同時,中國經濟在影響世界的同時也正在被世界經濟深刻地影響著,2008年全球性經濟危機就說明了這一點。全球經濟低迷、國內經濟增速放緩、產業結構調整、陣痛期、供給側等字眼表明中國經濟發展已經進入以變求存的階段。在全球經濟復蘇緩慢的大背景下,以及在我國經濟所面臨的各種不確定、不穩定因素條件共同影響下,粗放型經濟難以適應發展需求,戰略轉型開始登上了時代舞臺。

全國各地蓬勃發展的雙創活動促進、孕育了共享經濟等新模式,成為新舊動能轉換的強引擎,本文探討雙創發展如何助推新舊動能轉換,為山東省經濟長遠發展奠定基礎。

1 “雙創”的歷史內涵

李克強總理在2014年夏季的達沃斯論壇致開幕辭時,曾提出要讓每個有創業愿望的人擁有自主創業的空間,讓創新、創造的精神在全社會得到宣傳,要借改革創新的東風在中國大地掀起草根創業、大眾創業的新浪潮,形成一個人人創新、萬眾創新的新局面,使中國人民的勤勞智慧得到充分發揮,為中國經濟持續發展的“發動機”升級換代[1]。2015年3月,兩會政府工作報告中將“大眾創業,萬眾創新”活動提升為促進中國經濟轉型和保障經濟增長的“雙引擎”之一,首次以國家層面部署雙創發展平臺,支持大眾創新創業[2]。此后,從中央到地方開始密集出臺關于雙創的一系列政策文件。

1.1 “雙創”政策及發展

在“大眾創業,萬眾創新”政策提出之前,我國學術界普遍將創業與創新分開論述研究。

從1978年改革開放以來,我國經濟體制改革不斷深化,創業政策也隨之貫穿于整個非公有制經濟的發展。從最初地確定私營經濟的合法性,到鼓勵私營經濟發展,再到現在的促進中小企業發展、以創業帶動就業的一系列創業政策。

隨著我國經濟體制的不斷深化,相應地要求我國經濟增長方式的改變,從科技就是生產力到以自主創新引領我國經濟發展的30年里,創新政策的發展也從最初的科技政策逐漸轉變成了將產業、經濟協同發展的政策。黨的十八大以來,我國經濟社會整體進入轉型升級,在經濟新常態的背景下,主張人民共同創造、共同享有,“大眾創業、萬眾創新”應運而生了。從2013年5月至2018年9月,國務院及相關部委出臺雙創文件52個,而地方出臺雙創政策超過3 000項。從中央到地方各層面,形成了完備的雙創政策體系。

雙創活動開展以來,提供了更公平的勞動致富機會。雙創營造了新的創新創業環境,誕生了一批新企業,帶來新的社會投資以及就業結構。

1.2 山東省深化“雙創”新探索

山東省于2014年在濰坊市建成省內第一所創客空間,旨在幫助創客實現創業夢想。經過幾年的發展,山東省已建立多種類、多功能、多形式的創業示范教育培訓基地,目前擁有國家級眾創空間206家。同時為了更有效地幫助創業園內的創客實現創業夢想,省政府牽頭與國內各大企業、高校簽署協議,使創業人員在得到更專業指導的同時,完成與企業合作的市場對接。

山東省在創新方面,注重科技成果轉化,實施人才鏈打造科技鏈,科技鏈帶動產業鏈。引進一個高端人才,帶來一個創新項目,建立一個科研站,建設一條流水線,拉動一條產業鏈。這是創新人才的鏈式效應。近年來,山東省企業加大科技投入和人力資本投入,大力引進和培養科技創新人才,有力推進了產業結構調整,帶動了產業轉型升級[3]。

2 新舊動能轉換的發展歷程及瓶頸

2.1 新舊動能轉換的發展歷程

在過去的幾十年,我國經濟增長主要依靠大量廉價勞動力以及相應自然資源的投入、大宗中低端產品出口以及近年房地產的投資等,將它們統稱為舊動能[4]。正確看待舊動能是認識新動能的第一步,在改革開放之初,我國是一個人口眾多、工業基礎落后的農業大國,所以選擇那樣的發展模式是合理的也是必然的。近40年的改革開放使得中國在多方面取得長足的發展,這時候開始認識到舊動能已經不能滿足未來的發展需求,提出科學技術創新、產業結構優化升級等,這些被稱為新動能。把知識轉換為生產力即將科學技術貫穿于整個生產經濟活動當中,從襯衫換飛機到高鐵換大米,這是科學技術對于經濟發展最生動的詮釋。產業結構優化升級并不意味著第三產業的比例越高越好,經濟大發展要求各個產業之間均衡發展。從經濟發展的角度來看,產業有著一個自然演變的過程,適應市場的需求、時代的需要從而去進行產業結構優化升級才是正確的選擇。在這樣的經濟轉型時期,2017年1月20日,國務院辦公廳發布了《關于創新管理優化服務、培育壯大經濟發展新動能、加快新舊動能接續轉換的意見》,自此新舊動能轉換開始成為經濟發展的新道路[5]。

2.2 新舊動能轉換的瓶頸

新舊動能轉換一方面是為了帶動經濟快速增長,更重要的是為了引領新常態,為了實現經濟發展方式向生產要素的高效配置和有效利用、更具競爭力的產業機構和可持續發展的重大改變[6]。目前在我國新舊動能轉換過程中出現的瓶頸,具體如下:

1)與發達國家相比差距大。新動能不斷成長,在我國經濟增長中起到了越來越大的作用,但新舊動能轉換任重而道遠,需要認識到我國與發達國家相比存在的巨大差距。據最新的世界數據顯示,我國全要素生產率不及美國的一半,中高技術制造業增加值僅占制造業總增加值的41%,遠比德國、日本的低近20個百分點。

2)創新投入與行業利潤之間存在的較大落差限制著新舊動能轉換。限制新舊動能轉換的一個要點是高強度的創新投入與不理想的經濟效益轉化的矛盾。機器人的誕生被認為是21世紀最偉大的變革,投資機器人被普遍認為是能帶來高利潤高回報的行業。而事實恰恰相反,具有高附加值的機器人設備幾乎都被國外企業壟斷,反觀國內機器人企業,將每年超過10%的銷售收入用于研發活動卻只換來不到5%的利潤。這導致很多企業新舊動能不想轉。

3)金融輸血不足。金融資源過多地流向房地產行業,導致實體經濟難以享受到金融活水帶來的福利,很多擁有意愿和潛力的企業在新動能轉換過程中陷入有心無力的窘境。與此同時,雖然一部分企業在產業轉型升級過程中已經開始步入新業態,但是短期內并未產生收益,形成易轉而難成的局面[7]。

3 山東省新舊動能轉換態勢分析

山東省正處在工業化過渡階段,意味著經濟發展的動能同時也在發生著改變,從以往的資本、勞動力等要素的投入逐漸向科學技術的發展轉變。新舊動能的轉換過程也是經濟內在結構以及發展方式變化的過程。

3.1 勞動力與資本投入放緩,資源瓶頸加重

依據經濟增長理論,山東省多年來對勞動力以及資本等要素的投入,為其經濟的高速增長提供了充足的原動力,但隨著工業化階段轉變,短缺的資源顯得難以再支撐高速的發展。采用永續盤存法測算1990—2016年山東省資本存量以及增長速度,其公式為

Kt=It/Pt+(1-δ)Kt-1

(1)

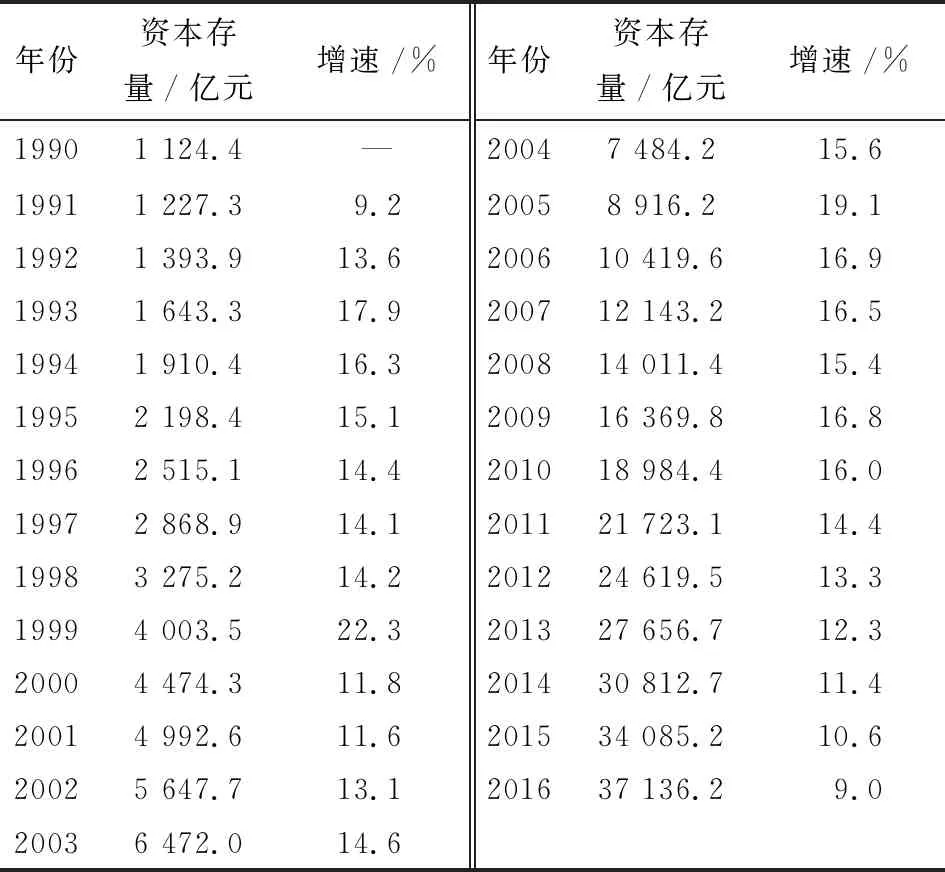

式中:Kt表示t時期的固定資本存量;It表示t時期的固定資本投資;Pt表示固定資產投資價格指數;δ表示折舊率;Kt-1表示上一期的固定資本存量。數據來源于《山東統計年鑒(1983—2018)》,將年固定資本存量轉換成按照1990年的價格進行計算,選取的折舊率為9.6%,按基期價格計算歷年固定資本形成額。根據式(1)測算出1990—2016年山東省固定資本存量及其增速,見表1。

表1 1990—2016年資本存量及其增速

Tab.1 Capital stock and its growth rate from 1990 to 2016

年份資本存量/億元增速/%年份資本存量/億元增速/%19901 124.4—20047 484.215.619911 227.39.220058 916.219.119921 393.913.6200610 419.616.919931 643.317.9200712 143.216.519941 910.416.3200814 011.415.419952 198.415.1200916 369.816.819962 515.114.4201018 984.416.019972 868.914.1201121 723.114.419983 275.214.2201224 619.513.319994 003.522.3201327 656.712.320004 474.311.8201430 812.711.420014 992.611.6201534 085.210.620025 647.713.1201637 136.29.020036 472.014.6

從表1數據可以得知,山東資本存量及其增速表現為下降趨勢,1999年資本存量增速達到22.3%的頂峰,到2016年的9.0%為歷年最低。人口老齡化的問題,使得人口紅利消失,用工成本的上漲,邊際收益的遞減,原本以增加資本投入以及勞動力來推進經濟發展的方式只能退出歷史的舞臺。

3.2 全要素生產率下降使得經濟轉型壓力增大

全要素生產率的變化不應該被單獨認為只與技術本身的發展變化有關聯,它應該包含無法被要素投入解釋的產出增加,即對技術創新、資源分配、規模經濟以及自然條件變化等引起的單位投入產出增加的因素。本文只考慮資本和勞動兩種要素投入,采用C-D生產函數,公式為

(2)

式中:At為t時期內某地區技術水平,即希克斯中性技術進步;Yt、Kt和Lt分別表示總產出、資本投入和勞動投入;α和β分別表示兩種數據的彈性且滿足α+β=1。式(2)滿足回歸方程

(3)

式(3)雙對數模型主要是為了平衡研究,即為了確定α、β數值。再根據公式

(4)

式(4)可以測算出全要素生產率,數據來源《山東統計年鑒》。運用Deap 2.1軟件進行數據處理,可得到1990—2016年全要素生產率指數(TFPI)及其增速,見表2。

表2 1990—2016年全要素生產率指數及其增速

Tab.2 Total factor productivity index and its growth rate from 1990 to 2016

年份全要素生產率指數增速/%年份全要素生產率指數增速/%19901.00—20041.0515.619911.077.020051.0219.219921.091.820061.0216.919931.101.220071.0216.519941.08-2.320081.0015.419950.97-9.920090.9916.819961.058.520100.1016.019971.04-0.920110.1014.419981.04-0.420120.9913.319991.00-0.420130.1012.320001.033.020140.9911.420011.030.220150.9910.620021.040.420161.009.020031.040.2

從表2數據得知,2004年全要素生產率指數為1.05,2015年的已經降為0.99,全要素生產率指數增速從2004年的15.6%降為2015年的10.6%,全要素生產率指數增速下降,表明山東經濟增長速度也開始逐漸放緩。產能過剩、勞動力轉移下降和創新創業潛能尚待開發等因素都是造成全要素生產率指數增速下降的原因。科技進步是提升全要素生產率的關鍵,由于科技成果轉換以及市場機制存在的問題使得科技優勢長期受壓制,山東需要進一步推動完善創新創業的發展來加快經濟轉型的腳本。

4 “雙創”發展助推山東省新舊動能轉換

通過上述山東省新舊動能轉換態勢分析,得出兩個結論,一是人口老齡化的問題,使得人口紅利消失,用工成本的上漲,邊際收益的遞減,原本以增加資本投入以及勞動力來推進經濟發展的方式只能退出歷史舞臺;二是全要素生產率指數增速下降,表明山東經濟增長速度開始放緩。無論哪一種情況,都把山東省新舊動能轉換推到了臺前。 雙創作為對多人、多群體參與的創業和創新,其包含著打造綠色經濟模式,淘汰舊動能,培育新動能的內涵。本文以意識創新→創業活動→價值創造為線索,在數據分析基礎上,對雙創發展如何助推新舊動能轉換進行闡述。

4.1 以意識創新為動力,助推新舊動能轉換

1)完善體制與平臺建設,實現創新驅動。 雙創發展平臺要建成同時服務于企業與滿足用戶需求的、具有創新意識的服務平臺。山東省在國家級眾創空間申請和建設工作上處于較高水平,從2015—2017年,國家級眾創空間206家,名列全國前列,但地區發展不平衡,青島發展迅猛,濱州、德州等地勢頭不足,發展后力不足。山東省要以地區強勢或特色產業作為引領,實現優勢互補。如青島市區域制造業發達,雙創發展就要大力推動產品設計、物流服務等產業。

2)以人才為核心,實現創新驅動。 山東省可以利用雙創平臺,有效整合政府、高校以及企業等多方人才資源。雙創平臺是一個培養人才的高地,儲備著知識型人才、技術型人才,不僅可以得到互補還能創造更多的價值。隨著雙創進一步地發展,將為新舊動能轉換提供更多人才支持[8]。

3)激勵創新行為,實現創新驅動。雙創發展的第一步是搭建平臺,聚攏人才是第二步,激勵創新是第三步。為人才提供先進的設施、材料與技術等實現創新能力,為此需要保障創新投入。創新是需要成本的,換言之就是需要拿出資金去投入到創新活動中去,給某些產生高附加值的創新行為或產品提供資金支持[9]。整理2016—2017年山東省投資案例數量、投資數據,山東投資人主動尋找項目進行投資僅占34.26%,投資人通過同行或者機構推薦進而選擇投資的項目占36.11%,由理財顧問推薦或是市場宣傳而獲得投資的項目各占25.93%和2.78%,這方面山東省還有很長的路要走。

4.2 以創業活動為手段,助推新舊動能轉換

1)實現創業和新舊動能轉換的聯動。山東省要以社會需求帶動創業。數據顯示,江蘇省每14個人中就有一名創業者,萬人發明專利擁有量從2014年的8.5件增長到2017年的22.5件;受傳統文化、創業環境等影響,山東省創業人數較少,萬人發明專利擁有量2017年僅有7.57件。所以,創業工作要與新舊動能轉換統籌聯動、相互促進。具體以青島為例,要突出青島的優勢,打造更有活力的海洋創業生態,培植新動能,提高經濟活躍度。再如淄博,鼓勵勞動者通過新興業態創業,推動平臺經濟、眾包經濟、分享經濟等創新發展。政府部門帶頭購買新興業態企業的產品和服務,支持勞動者通過新興業態實現多元化創業。深入推進放管服改革,放寬新興經濟領域政策限制。打造多元化創業載體,在全市逐步形成創業苗圃—孵化器—加速器—產業園的階梯型孵化鏈條,為創業者提供低成本、便利化、全要素、開放式的綜合服務平臺。

2)促進優化產業結構與就業轉型的協調與合作。盡管山東省持續降低第二產業對于GDP的貢獻率,但第二產業就業人口不降反升,原因無非是生產需求與就業需求的雙向選擇,這就需要加強山東省新舊動能轉換的力度,同時加大力度開展雙創活動,培養創新、創業意識,培育新動能,淘汰舊動能。支持產業體系向多元化發展,一方面需要重視先進制造業、戰略型新興產業在資本獲取、技術升級和管理創新等方面的發展;另一方面必須重視勞動密集型的傳統產業發展,既要減少實體經濟運營發展所需的成本,又要加快傳統產業的綠色改造進程。

4.3 以價值創造為目標,助推新舊動能轉換

1)品牌制造,助力新舊動能轉換。通過解讀2018年世界500強企業名單,中國上榜企業除了金融業的,行業占比最多的則是以能源、礦產開發為主的企業和以房地產、建筑為主的企業。山東省有魏橋集團、山東能源集團、兗礦集團、青島海爾等四家企業上榜。山東制造業品牌存在著較高的感知壁壘,據調查顯示62%的受訪者認為山東本土品牌檔次低或質量差。雙創發展可以有效地解決山東制造業品牌發育不良的問題,幫助優化完善山東本土品牌,解決山東制造檔次低和質量差的問題。雙創要求創客不斷挖掘其建設自身品牌的動力與能力,使其在產品的質量、設計和創新感受上都處于國際水準,雙創已是山東新舊動能轉換的一張全新名片。

2)智能制造,助力新舊動能轉換。智能制造將成為未來制造業發展的重大趨勢,在雙創發展下智能制造的多元化將會創造更多的可能性。3D打印技術與定制化生產是較早的雙創項目,創客通過網絡接受顧客訂單到設計反饋再到完成交易,顧客在整個過程中對于產品價值感受經歷了從商品到藝術品的過程,而生產者在整個過程中的設計思考不但完善了工藝生產,還降低了不必要社會生產而帶來的資源浪費[10]。山東創客要運用物聯網、云計算、智能機器人以及3D打印等智能技術,提升山東創造的能力。山東雙創發展要將互聯網、智能系統、金融服務和可持續發展經濟有機結合,將傳統的制造轉化為智造,不但增加效益,更保護了山東的生態環境,使其成為新舊動能轉換的重要路徑。

3)綠色制造,助力新舊動能轉換。環保的壓力促使山東省開始認識到綠色制造的重要性,而技術的創新發展對綠色制造顯得尤為重要。雙創敢于成為第一個吃螃蟹的人,在新舊動能轉換過程中勢必需要對制造業進行綠色改造升級,雙創基地往往會成為新管理方式和新技術的試驗田,創客對于國內外新技術的嘗試也有助于為新舊動能轉換提供案例參考[11]。綠色制造目標是使產品從概念設計之初到最終報廢的整個產品生命周期中盡可能減少對環境的不利因素,并使產品得到充分應用,雙創的開展有利于制造業綠色制造模式的嘗試和開發,以較低的成本使得試點試驗能夠更順利地進行,精簡的管理團隊和小范圍的客戶面降低項目的容錯率。

5 結束語

山東省重點實施雙創驅動核心發展戰略以來,深入推進各類雙創活動。 雙創正幫助山東省產業由高向低邁進、動力由舊到新轉換、經濟由大轉強跨越。 雙創活動助推了山東省新舊動能轉換,成為山東省新舊動能轉換的強引擎。

——山東省濟寧市老年大學之歌