孤獨癥譜系障礙相關危險因素的分析

吳文華 沈錦紅 羅 煉 黃肖霞 莫慧貞 李秀杰 李秋嬋

廣東省清遠市婦幼保健院小兒神經康復科,廣東清遠 511500

孤獨癥譜系障礙(autism spectrum disorder,ASD)簡稱孤獨癥,與自閉癥同義,是一組以社交溝通障礙、興趣或活動范圍狹窄以及重復刻板行為為主要特征的神經發育障礙[1]。按照相關數據調查報告顯示,孤獨癥譜系障礙發病率呈逐年上升趨勢,由于這種疾病是慢性病程,治療時間長,且預后不良,是導致兒童殘疾的重要原因[2]。當前臨床上仍未明確孤獨癥譜系障礙發病原因及機制。按照相關研究顯示,孤獨癥譜系障礙屬于多種因素影響所致的疾病,圍生期腦損傷高危因素、家族類似疾病史、家庭環境、腦炎、全面發育落后、嬰幼兒睡眠障礙等有可能導致兒童出現孤獨癥譜系障礙[3]。本研究探討分析可能引起孤獨癥譜系障礙的相關危險因素,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取我院2017 年1 月~2018 年12 月收治的300 例孤獨癥譜系障礙患者作為研究組,本組患者均滿足《美國精神障礙診斷統計手冊》中的孤獨癥譜系障礙診斷標準[4-5];排除精神分裂癥患者、代謝性疾病、腦瘤、單純性能精神發育緩慢、其他疾病所致智力低下癥狀。研究組患者中男259 例,女41 例,年齡1 ~4 歲,平均(2.5±0.4)歲。選擇同期我院所轄幼兒園兒童及來我院體檢的正常兒童173 例作為對照組,其中男149 例,女24 例,年齡1 ~5 歲,平均(2.7±0.6)歲。兩組人員一般資料比較差異無統計學意義(P >0.05),具有可比性。

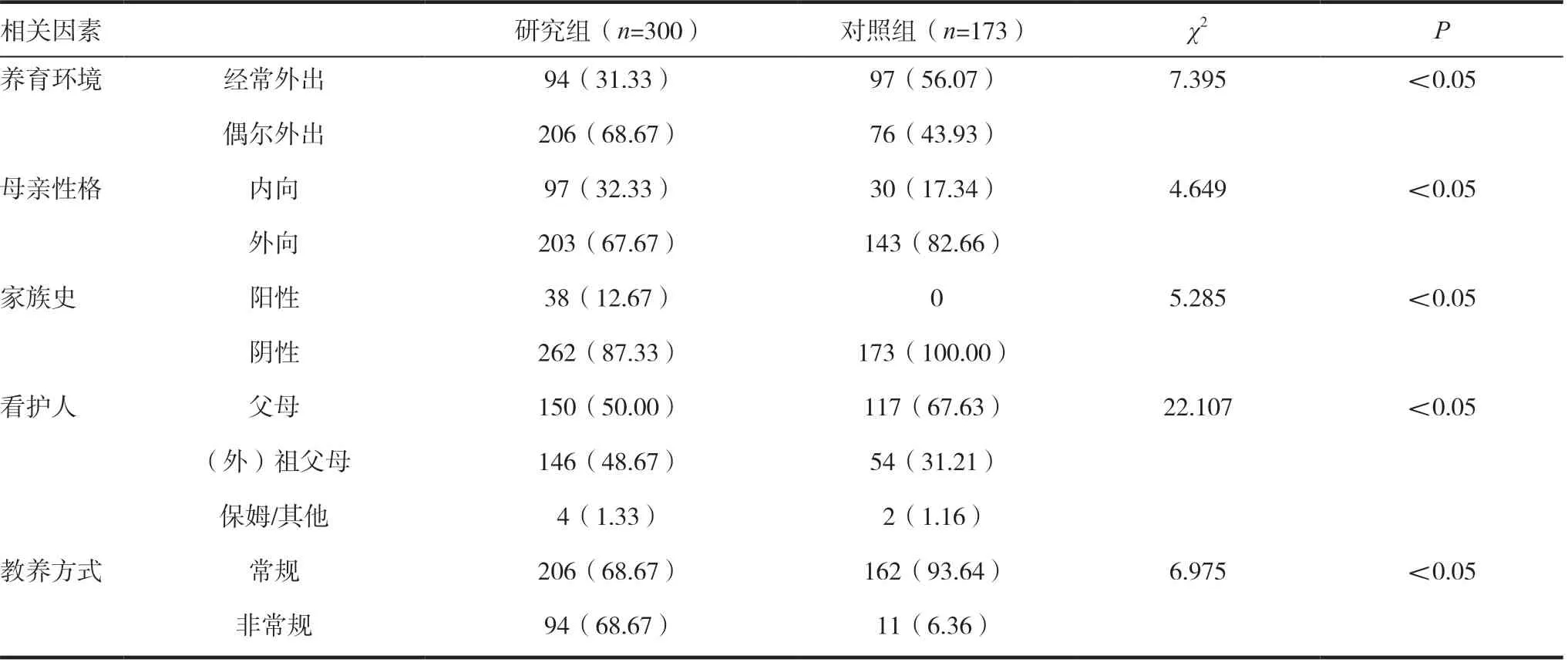

表1 影響孤獨癥譜系障礙的家庭因素

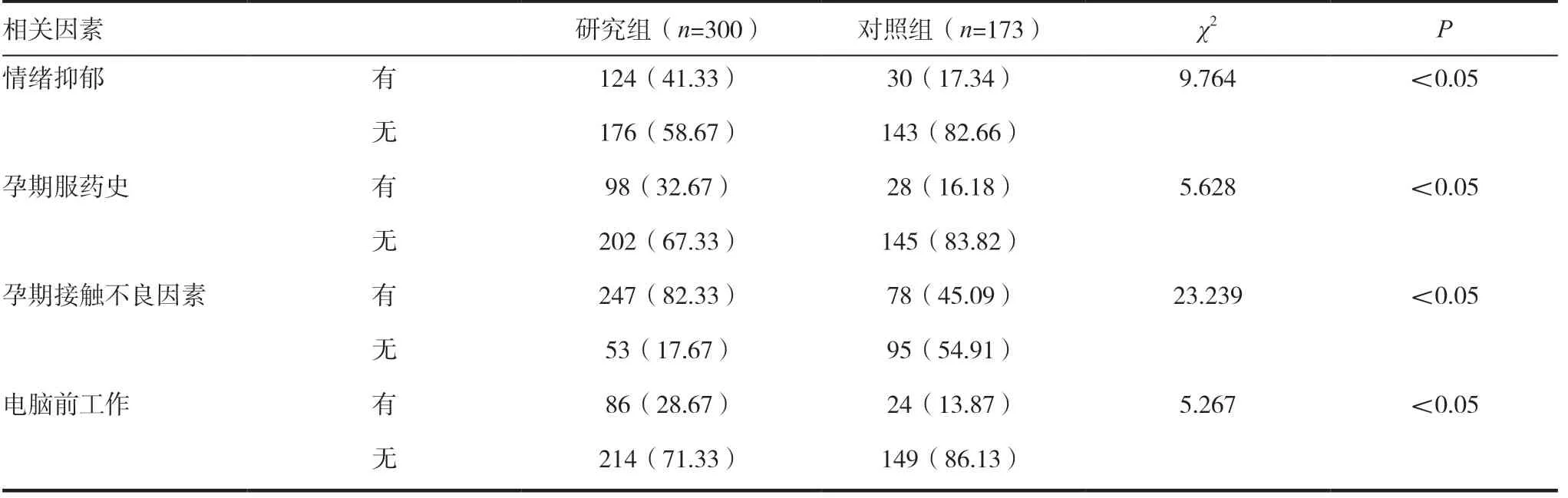

表2 影響孤獨癥譜系障礙的母親孕期相關因素分析

此次研究經過本院倫理委員會批準,患者及其家屬同意此次研究。

1.2 方法

(1)采集方式。研究組患者在我院評估與干預時,由醫師或治療師詢問家長并填寫在兒童康復評估系統上。對照組為同期我院所轄幼兒園兒童及來我院體檢的正常兒童。(2)采集工具。按照國內外所實行的孤獨癥譜系障礙影響因素的病史采集方法,采集內容包括患者一般資料、家庭因素、妊娠期因素、圍生期因素、新生兒因素等。使用艾森克成人問卷對父母性格特征進行調查[6]。(3)制作調查表:此次研究主要以調查問卷作為調查方法。以“孤獨癥”為關鍵詞,以“危險因素”“病因”作為檢索詞,在中國知網內檢修和查詢相關文獻。整理和歸納相關危險因素,通過分析討論之后制作問卷調查表。首輪問卷調查危險因素包含“精神病史”“近親婚配史”“母親高齡產”“早/難產”“窒息”等。之后將專家發出問卷,并且采用統一評價方法。第二輪調查問卷以首輪確定的危險因素為主,再次進行專家問卷調查,征求專家意見之后明確危險因素。第三輪問卷方式與第二輪相同。將調查問卷發放給患者之后,在經過多次問卷調查之后,確定危險因素為孕期情緒、早產低出生體重、新生兒缺氧缺血性腦病、腦炎、全面發育落后、嬰幼兒睡眠障礙、家族類似疾病史。(4)質量控制。在病史采集之前需要修改和完善采集內容,對調查質量予以嚴格控制,現場填寫并點擊完成。若發現采集內容存在疑問,則及時進行修正和補填,確保調查數據的可靠性和完整性[7]。

1.3 統計學方法

統計學方法采用SPSS20.0 統計軟件進行數據錄入和分析,應用t 檢驗和χ2檢驗進行單因素分析,P <0.05 為差異有統計學意義。

表3 影響孤獨癥譜系障礙的出生時及其他因素分析

2 結果

2.1 影響孤獨癥譜系障礙的家庭因素

研究組患者與對照組在養育環境、母親性格、家族史、看護人及教養方式等因素方面,均存在顯著差異(P <0.05)。詳見表1。

2.2 影響孤獨癥譜系障礙的母親孕期相關因素

研究組與對照組在情緒抑郁、孕期服藥史、孕期接觸不良因素及電腦前工作等母親孕期相關因素比較,差異具有統計學意義(P <0.05)。見表2。

2.3 影響孤獨癥譜系障礙的出生時及其他因素分析

研究組與對照組在早產低出生體重、新生兒缺血缺氧性腦病、腦炎、全面發育落后、嬰兒睡眠障礙等其他因素比較中,均存在明顯差異(P <0.05)。見表3。

3 討論

本研究主要是圍繞孤獨癥譜系障礙相關危險因素展開討論和分析,按照研究結果顯示:(1)研究組患者與對照組在養育環境、母親性格、家族史、看護人及教養方式等方面存在顯著差異(P <0.05);(2)通過單因素分析可知,研究組患者與對照組在情緒抑郁、孕期服藥史、孕期接觸不良因素及電腦前工作等母親孕期相關因素等方面存在顯著差異(P <0.05);(3)研究組患者在在早產低出生體重、新生兒缺血缺氧性腦病、腦炎、全面發育落后、嬰兒睡眠障礙等其他因素方面與對照組存在明顯差異(P <0.05)。

分析結果顯示,對孤獨癥譜系障礙發病產生影響的因素主要為孕期情緒、早產低出生體重、新生兒缺血缺氧性腦病、腦炎、全面發育落后、嬰幼兒睡眠障礙、家族類似疾病史,常規家庭教育屬于孤獨癥譜系障礙發病的保護因素。

3.1 母親孕期情緒與孤獨癥譜系障礙發病關系

按照大量研究報道顯示,孤獨癥譜系障礙發病與父母遺傳基因有關,并且母親孕期情緒和家族精神病史均與孤獨癥譜系障礙發病有關[8-10]。母親孕期情緒會受到性格影響,并且母親性格屬于遺傳因素,在家庭生活中也屬于環境因素,會直接影響兒童身心健康發展。按照本研究結果顯示,研究組人員孕期情緒抑郁的發生率為41.33%,對照組人員孕期情緒抑郁的發生率為17.34%,研究組患者與對照組在母親孕期情緒抑郁發生率方面差異有統計學意義(P <0.05),與我國部分報道結果相似[11-12]。但是在未來研究中,還需要深入分析雙親人格特征和孤獨癥譜系障礙發病關系。

3.2 出生時腦損傷的高危因素等與孤獨癥譜系障礙發病關系

出生時腦損傷的高危因素進行分析,結果顯示,早產低出生體重、新生兒缺氧缺血性腦病、腦炎、全面發育落后、嬰幼兒睡眠障礙、家族類似疾病史等變量存在顯著差異,說明孤獨癥譜系障礙發病與以上危險因素有關,P <0.05。以上因素均屬于孤獨癥譜系障礙的相關危險因素。本研究結果與以往研究結論[13-14]一致,危險因素作用于患兒,導致其出現腦部功能異常,誘發兒童孤獨癥譜系障礙。

3.3 家庭教養方式與孤獨癥譜系障礙發病關系

按照當前大量研究結果顯示,孤獨癥譜系障礙的發病與教養方式無關聯性。部分學者認為,放任自流,過分溺愛以及過于嚴厲等家庭教養環境是孤獨癥譜系障礙癥狀加重的危險因素[15]。在本研究當中也發現研究組患者在家庭教養環境方面與對照組之間存在顯著差異。導致該種問題的原因主要是由于家長沒有認識到幼兒所存在的問題,并且將幼期所產生的行為歸咎于年齡小,發育慢等方面。還有部分家長認為幼齡期兒童好動,不聽話,所以采用打罵的教育方式。因此,不良家庭教養環境可能加重孤獨癥譜系障礙。因此醫生在診斷時需要注重孤獨癥譜系障礙知識宣教,并且詳細為家長講述良好家庭教養環境的重要性。按照此次研究結果顯示,常規家庭教育屬于孤獨癥譜系障礙發病的保護因素。

3.4 家庭相關因素與孤獨癥譜系障礙發病關系

在對家庭關因素與孤獨癥譜系障礙發病關系進行分析時,結果顯示,存在孤獨癥譜系障礙的患者在家庭教養方式、母親性格、主要看護人、家族類似疾病史等與健康體檢人員差異有統計學意義(P <0.05),以上因素均屬于孤獨癥譜系障礙的相關危險因素,且具有統計學意義。

綜上所述,孤獨癥譜系障礙發病危險因素與環境因素、遺傳因素、母親孕期表現及新生兒腦損傷高危疾病等因素有關,因此必須合理控制上述危險因素,這樣能夠有效降低孤獨癥譜系障礙發病率。