城鄉融合發展背景下新型農村社區公共服務能力提升路徑研究

陳沛然 汪娟娟

摘?要:如何縮小城鄉基本公共服務差距,提升農村基層社區公共服務供給水平,打通阻礙供需資源平衡配置的關鍵節點,是實現城鄉基本公共服務均等化亟待解決的難題。作為全國農村社區建設示范區,南京市江寧區在提升農村公共服務供給能力方面探索出一條可行路徑,即從政府、社區、村民三方面出發,以社會組織為支點,以社會資源為支撐,推動農村公共服務資源下沉。穩步提高城鄉基本公共服務均等化的水平,就要以政府為主導,積極推進制度改革,最大限度引導以社會組織為代表的社會資源深入社區,密切聯系群眾,開展嵌入式服務,逐步提升村民的主人翁意識及其對社區的認同感,營造社區共建共治共享的新局面。

關鍵詞:農村公共服務供給;多元主體參與;多元資源協同;農村社區治理

中圖分類號:D422.6?文獻標識碼:A

文章編號:1003-0751(2020)12-0062-06

黨的十九大報告指出,“以標準化手段優化資源配置、規范服務流程、提升服務質量、明確權責關系、創新治理方式,確保全體公民都能公平可及地獲得大致均等的基本公共服務,從而切實提高人民群眾的獲得感、幸福感和安全感”。黨的十九屆五中全會進一步將“基本公共服務均等化水平明顯提高”作為“十四五”時期經濟社會發展主要目標,并明確提出“到2035年基本公共服務實現均等化,城鄉區域發展差距和居民生活水平差距顯著縮小”的具體要求。實現城鄉基本公共服務均等化,關鍵是要解決農村基本公共服務供給不足、供給質量失衡、供給績效缺位等突出問題,切實提高農村基層治理能力。目前,在我國農村社區基層治理過程中存在政府介入過度、治理機制不完善、社區村民自治能力不足、社會組織治理參與度低等問題①,由此引發的社區治理失靈直接影響農村社區基本公共服務的供給水平。因此,有必要從提升社區治理能力的角度探索農村社區公共服務的供給之道。

一、文獻回顧與問題提出:關于農村公共服務供給模式的梳理

通過對已有研究文獻的梳理和歸納可以發現,到目前為止我國農村公共服務的供給模式主要有三種。一是以政府為主導的供給模式。這種模式下政府在公共服務供給中占據主導地位,著力提供底線服務、普惠性服務與“虛體服務”(即特別關心公民的感受、社會評價、道德氛圍等),是公共服務供給與管理的唯一責任主體,承擔幾乎全部的政治責任和經濟責任。②二是多元主體供給模式。在社會主義市場經濟條件下政府、公民、社會組織及民間社團等都成為農村公共服務的供給主體。根據農村公共服務多元供給主體之間不同的互構關系,可以區分為經濟發達、社會資本充足地區的“村級社區組織主導+政府輔助+村民參與”供給模式與經濟欠發達地區的“政府主導+村級社區組織輔助+村民籌資籌勞”供給模式。③兩種模式下村級社區組織都在農村公共服務供給中發揮重要作用,村級社區自我保障與自我服務的功能得到彰顯。因此,有研究者倡導在公共物品供給或公共服務的職能定位方面賦予村級社區更多的權利,形成以農村社區為主體或基礎的農村公共服務供給模式以轉變傳統的以政府為主體的自上而下供給方式。④三是社會組織市場化供給模式。隨著社會主義市場經濟體制改革不斷向縱深發展和國家治理模式的創新升級,社會組織以其社會性及內在的社會功能在社會主義市場經濟條件下獲得了越來越好的發展環境,逐漸成為彌補市場和政府公共服務供給局限性的重要力量,承擔起越來越多政府轉移的相關職能。

但是,在實踐中上述三種模式都無法完全解決農村公共服務供給“社區村民實際需求得不到滿足”與“政府資源過度供給”并存的問題。而且,農村公共服務長期處于制度外財政供給的狀態,缺乏穩定的財力保障,不僅導致農村公共服務資源短缺,還加劇了基層政府的財政負擔,影響基層政府對農村社區的治理成效,而基層社區治理水平不足往往又是造成供給效率低、供需脫節的主要原因之一。在城鄉統籌發展背景下,要改變農村公共服務供給不足、效率低下、供需脫節等狀況,需要對現有的公共服務供給模式進行變革和創新,即綜合考量地區經濟發展水平、社會資源以及民眾自治能力,因地制宜地探索更為完善的供給模式,不能因循守舊、一成不變。⑤無論選擇何種供給模式,都需要把握好三個關鍵點。一是厘清政府供給公共服務的邊界和程度,既充分發揮政府供給公共服務的基本職能,又盡量避免“政府失靈”問題。二是以社區村民需求為導向,建立、完善多元化的籌資渠道和農村公共服務供給民主決策機制。三是以良好的基層社區治理機制為依托,利用好社會組織的服務力量,最大限度發揮社會整合力量,通過提高農村自組織自我治理的動力和效力來提升農村社區公共服務供給水平。為了從實踐層面探討農村社區公共服務供給能力提升的具體路徑,本研究以南京市江寧區農村公共服務能力提升的案例為切入點展開相關論述。

二、農村公共服務供給模式的創新實踐

江寧區位于江蘇省南京市中南部,2000年12月撤縣設區,由原來以農村區域占主體的縣發展成為城鎮化水平較高的新市區。長期以來,江寧區委區政府以逐步實現城鄉居民基本權益平等化、城鄉公共服務均等化作為城鄉發展一體化的主要目標,采取一系列積極措施推進城鄉公共資源均衡配置,持續推動城鄉融合發展。近年來,江寧區農村公共服務水平和農村社區治理水平不斷提升,先后被授予“全國農村社區建設實驗全覆蓋示范區”、“全國村務公開民主管理示范區”和“全國和諧社區建設示范城區”等稱號。南京市江寧區在推動公共服務資源向農村下沉過程中積極發揮政府、社區和村民三個層面的主體能動性,以提高農村基層治理能力為突破口,提高農村公共服務水平。

1.政府主導,搭建體系化社區治理“資源倉庫”

江寧區委區政府始終高度重視農村社區建設工作,并作出許多有益嘗試。一是建立完善的領導機制,加強管理者責任意識。成立創建全國農村社區建設示范區工作領導小組,由區委區政府主要負責人任“雙組長”,街道成立配套工作機構,加強對新型農村社區建設的工作領導、工作協調和工作監管,形成上下聯動、齊抓共管的推進機制。二是制訂系統性的發展規劃,明確社區治理發展目標。針對農村基層黨建、財政轉移支付、精準扶貧工作等方面提出“一攬子”綜合實施計劃,推動農村社區轉型發展。以美麗鄉村建設為主要抓手,編制新一輪村莊布點規劃,按照“一般整治村、重點整治村、示范村”三級布局,分類制定村莊建設指引和標準。三是強化經費保障,確保社區治理順利運行。區財政每年安排1000萬元的農村社區建設專項資金,以獎代補,助力農村美麗新型社區的有序建設,另外每年安排6000萬元為民服務專項資金,積極支持社區、街道購買公共服務,開展環境保護、公益服務、文化活動等服務項目。同時,積極探索國企主導、街道配合、社會組織參與的建設新路徑,形成多方籌措、多元參與的新格局。四是完善商業服務網絡,激發社區資源流通性。構建農業生產資料、村民日用品、農副產品、再生資源、非處方藥品等連鎖經營站點服務網絡1000多個,并以此為載體推動公共服務資源向農村傾斜。五是推行便捷化窗口服務,提升村民滿意度。全面推行“一口受理、全科服務”模式,依托社區“一站式”服務平臺,設立綜合窗口,推行社工全科服務,基本實現村民“進一個門、找一扇窗、辦所有事”,以提高村民辦事便利度為突破口,增強群眾滿意度和獲得感。

2.社區響應,完善以社區社會組織為核心依托的服務模式

江寧區堅持“法治化民主化”的社區治理方向,積極推動社區協商和民主自治,培育社區自組織和自我服務能力,為提升社區公共服務能力奠定良好基礎。具體而言,一是推行依法治理,提升社區治理效能。全面推進“一委一居(村)一站一辦”建設,推動管理模式“扁平網絡化”,著力打造以黨組織、居(村)民自治組織、管理服務站和綜治辦相結合的“一核心、一主體、一依托”式新農村社區管理體系。健全村務監督管理機制,在全區城鄉社區依法設立村務民主監督委員會,下設紀律監督、村務監督、民主理財等小組,對村務各方面進行調查監督,并印制村務公開表,廣泛接受村民監督,堅持治理依法、依規。二是促進社區協商,確保決策民主性。江寧區在社區黨組織、村(居)民委員會、村(居)務監督委員會等社區協商機制的基礎上,進一步建立健全社區“兩委”聯席會議、村民代表會議、村民代表聯系戶等民主協商制度,不斷提高決策程序的公開性,充分保障群眾的知情權、參與權、監督權。三是創新志愿服務模式,增強服務貼心意識。在建立街道、社區兩級志愿服務站點以及成立社區各類志愿服務組織的基礎上,進一步推行社會組織和社會工作者“全程代理、精準服務”的服務機制,以村民群眾的公共服務需求為邏輯起點建立“村民群眾—社區組織—基層政府—社會組織—社工團隊”多元結合的聯動主體,按照“提出需求—開發設計—購買服務—競爭承接—執行實施—監督評估”的工作流程開展社區公共服務,將滿足不同人群服務需求的口號落到實處。此外,還以公益服務項目為抓手扶持社會組織,積極開展社會組織公益創投項目,舉辦政府與社會組織間的購買服務推介會,推動公共服務資源向基層社區下沉。

3.村民參與,形成以黨建為引領、多方協同的治理合力

江寧區鼓勵村民和駐區單位等不同主體積極參與解決社區公共事務,既增強社區群眾的參與感和認同感,又為社區公共服務供給開拓社會資源。具體而言,一是保障村民參與社區事務的權利和主體性,強化村民與社區組織之間的聯系,暢通村民參與渠道。按照“普惠性、保基本、社區化、可持續”的思路,構建農村社區服務網絡,依托社區綜合服務設施和社會組織等專業機構,吸納村民加入和參與社區組織、社會組織的服務活動,提高村民在基層治理中的話語權和主體性。二是奉行“共駐共建共享”理念,積極辦好黨建共建聯席會議。以社區黨建為抓手,以社區黨總支為堡壘和紐帶,召開黨建共建聯席會議,整合機關企事業單位、物業公司、社會組織等駐區單位和在職黨員、志愿者、樓長等各種力量,打破駐區單位、街道社區之間的圍墻和壁壘,讓轄區單位深入了解社區情況和社區黨建工作格局,社區綜合分析駐區單位及其在職黨員的行業分布、職業定位、社會資源、個性特點,引導駐區單位主動參與社區服務群眾的活動,提升共建單位“黨員服務社區”的意識,增強社區社會資本,拓寬社區公共服務的工作格局,促進企業、社會組織“供”與居民“需”精準對接,形成“黨建引領強化根基、共建聯建惠民生”的良好局面。三是實施股份制改革,激發村民參與社區公共事務的內生活力。江寧區全面推進農村集體產權股份制改革,建立“量化到人、固化到戶、戶內繼承、社內流轉”的農村集體資產股權改革與管理模式,切實保障村民利益,以此激發村民積極參與社區治理的內生動力。

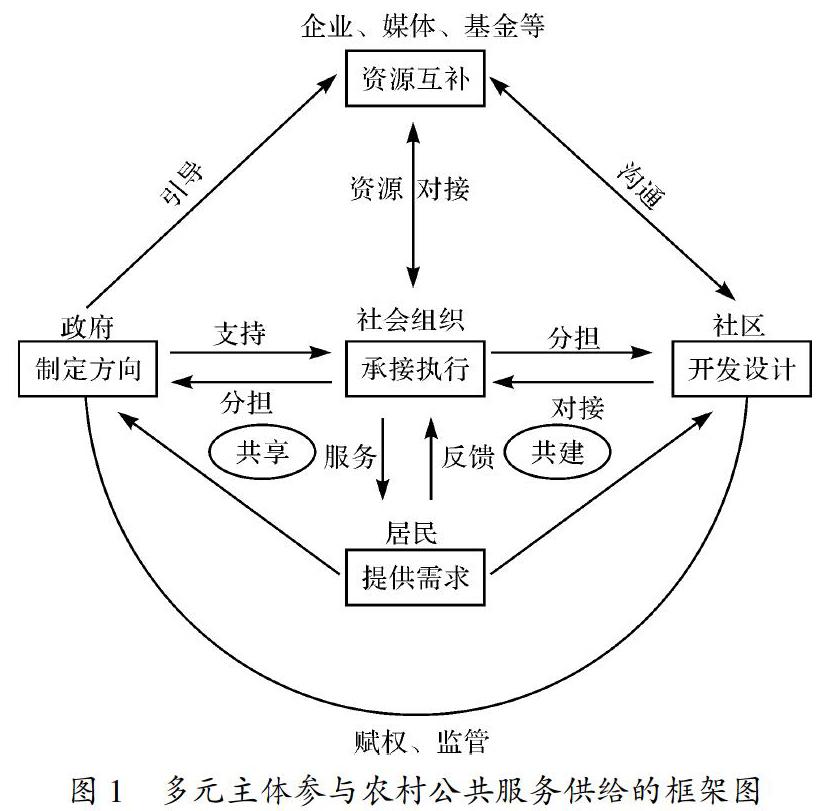

南京市江寧區的實踐充分表明,推進農村社區治理轉型,提升農村公共服務水平,重點在于以群眾需求為導向,完善政府、社區和社會組織的合作機制,在黨建引領下實現社會資源的最大整合。從圖1可以發現江寧經驗有四個突出特點。一是注重提升村民主體性。通過村民“需求反饋、服務反饋”等方式,促使社區、社會組織積極改善社區治理服務并向政府提供更適宜的政策建議,從而激發村民參與社區事務的內生動力,提高群眾對公共服務的滿意度。同時促進村民以“自我治理”的方式參與社區治理,增強社區治理自治能力。二是積極發揮社會組織的中介作用。社會組織一方面為村民提供專業化服務,接受政府監管;另一方面積極搜集群眾反饋意見,向政府傳遞群眾實際需求,有利于政策制定和資源供給的精準有效。三是堅持基層黨建聚力賦能社區治理。社區組織作為承接社會服務的主體,接替政府真正承擔起社區治理的監督管理責任,不斷優化社區組織的工作制度,以基層黨建為抓手凝聚社會力量為社區組織賦予更多能量,讓社區組織具備更強大的服務群眾能力。四是主動轉變政府職能。政府不再是社區基層治理的直接主體,而是以社區組織、社會組織為主力,為其提供財力、政策等保障,推動資源要素向農村社區基層下沉,積極發揮社區組織、社會組織聯通群眾的作用,使村民需求得以自下而上地被看見,確保農村公共服務供給有效。

三、協同共生:農村公共服務能力提升路徑分析

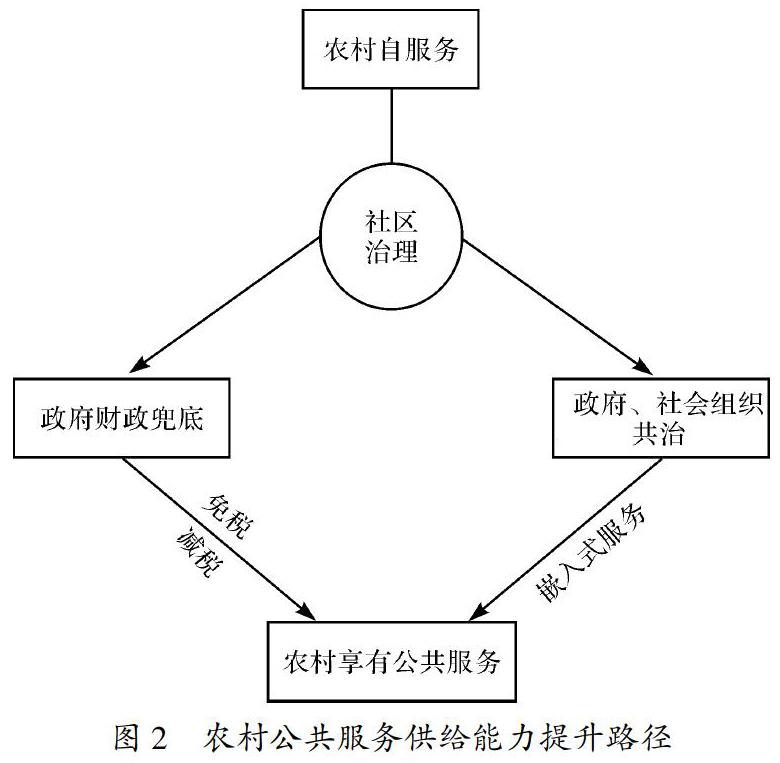

推進城鄉基本公共服務均等化,補齊農村公共服務短板,提升農村公共服務供給水平,是改善民生的大工程。它不僅要解決一系列現實問題,如滿足社區群眾日益增長的公共服務需求,破解后農業稅時代農村公共服務的供給困境。更重要的是,要在保障社區居民享有基本公共服務權利的基礎上重塑農村社會治理與公共服務體系,促進城鄉融合與一體化發展。江寧經驗的價值就在于從實踐層面證明了以農村社區治理優化提升公共服務供給水平這條路徑的可行性與價值。其中,政府政策引領、財政保障起著決定性的基礎保障作用,多元主體協同合作是重要的動力條件(如圖2所示)。要解決農村公共服務供給效率低下和碎片化的問題,就需要協同各個主體的優勢,而要保證協同機制的有效性和可持續性,就需要構建各主體之間良好的共生關系。為此,要加強社區治理體系建設,在堅持黨的全面領導下,以社區平臺建設為依托不斷加大社區社會組織培育扶植力度,發揮社會組織的中介調節作用,重塑并加強政府、社區和村民之間的關系紐帶。

1.轉變政府職能,重塑政府治理體系和理念

過去很長一段時間內,農村公共服務主要是自給自足的村級組織自我服務,經費來源游離在政府財政基本保障體系之外。國家啟動的稅費改革是一個拐點,從“減稅”到“免稅”的變化,不僅表明我國由“以農立國”邁入“以工立國”的時代,還標志著政府資源汲取與配置方式以及政府與社區村民關系的重大轉型⑥,農村公共服務供給逐步由集體服務、自我服務過渡到政府財政“兜底”,政府公共服務職能不斷得到強化。政府職能轉變的過程也是政府與市場、政府與社會、政府與民眾關系調整的過程,政府在做好頂層設計的基礎上最大限度地限制行政權力對各種具體社會經濟事務的干預,通過不斷增強公共服務職能、保障公民平等權益彰顯社會公平正義,激發市場活力,擴大社會自由空間,進而實現公共服務多元主體“共建共治共享”的發展格局。首先,需要加強地方政府不同層級及各個部門之間的協調配合,強化上級政府統籌規劃農村社區公共服務的頂層設計。⑦尤其需要加強上級政府的財政支持力度,設立社區發展專項基金,將農村社區建設及公共服務納入財政渠道,實現農村社區服務整合式專項經費預算和統籌式專項經費使用,提高資金的使用效率。其次,地方政府需要根據農村社區村民需求及其所屬公共服務類別,歸并和整合分散在不同部門之間的職能權限,最大限度地為村民提供“一站式”服務。由“一站式”服務形成的“一窗受理、集成服務”的辦事服務模式,不僅是地方公共服務水平提升的集中體現,還在很大程度上重塑著政府的行政流程,為推進政府職能改革構筑有力的倒逼機制。在這個過程中需要充分利用信息技術所釋放的治理效能,以技術創新跨越政府不同層級和部門之間的治理“鴻溝”,提高信息化治理水平,推進社區網格化治理。最后,政府應積極推進制度創新,以制度創新改善治理結構,如改進社會組織登記管理方式,降低社會組織準入門檻,設立社會組織孵化基金和服務平臺,大力發展公益慈善類、社會福利類、社區服務類社會組織,激活社會組織活力,發揮社會組織扶貧濟困、社會救助及參與提供公共服務的社會作用。在此基礎上,積極推進社會組織公共服務的政府購買進程,拓展政府購買社會組織服務的渠道和機會,在重塑政府與社會組織的合作關系中完善社會治理結構。

2.增賦社區職權,增強社區自組織承接公共服務能力

針對農村個體化、空心化的現象和趨勢,應當積極引導偏遠村和經濟發展困難村向社區中心村集中,發揮中心村的輻射和帶動作用。社區的網格化規模及組織化程度對增強社區集體行動和再生產能力至關重要。要提高社區組織化程度,就要積極推動社區內部資源整合,善于利用社區社會組織力量推進社區建設。例如,我國臺灣地區的農會組織十分發達,在農村治理中扮演了廣泛而重要的角色,不僅是農村發展的“政策執行代理者”,也是政府“公共服務輸送”的傳送帶。⑧具體而言,一是要著力打造社區服務平臺,提升平臺吸引服務方與被服務方的能力。一方面要推進農村社區標準化建設,完善相關網絡平臺,健全組織機構和陣地建設,積極引導社會組織和社區工作者進駐社區,提升社區服務專業化水平;另一方面要按照“權隨責走、費隨事轉”的組織運行方式,保障社區正常運轉的工作經費,改善社區、社會組織工作人員的福利待遇,激發他們的工作積極性。二是要推動社會組織向高水平發展,使社會組織能不斷提供更優質的服務,加大對專業社會組織的培育和政策扶持力度。為此,要大力發展專業合作、社區村民文化娛樂、志愿服務等方面的社會組織;地方政府應充分整合引導媒體、企業、基金會和金融機構等多方資源,建立新農村社會組織孵化基地,設立新農村社會組織扶持基金、重點項目培育基金和公益創投基金等,加大對新農村社會組織的幫扶和培育力度。三是要以制度化協商實現農村公共服務的“政府在場”與“社會協同”,達到公共服務社區化中的政社協同。⑨在農村公共服務供給和農村社區治理中,可以通過一系列制度創設,提升政府的商議合作能力,推進政府與社會的“嵌入”及政府和社會組織的合作共治⑩,進而促進社區組織化,建立政府與多元組織的協力合作服務關系,形成“政府與社區有效對接、公共服務自我服務雙向結合”的善治格局。

3.催生村民動力,提高村民社區參與的主動性

村民既是社區的主人,也是社區建設的主體。調動廣大社區村民參與公共服務供給和主動自我服務的積極性,不僅有利于提高公共服務質量,而且有利于激發社區村民的公共精神和社區意識,增加社區社會資本存量。因此,社區建設不僅是社區公共服務改善的過程,也是社區文化和社區意識的營造過程,同時還是培育社區“新人”的過程。為此,一要積極推動社區村民摘掉“城鄉差異”的身份標簽。農村公共服務社區化需著力促進社區村民身份的轉變。B11隨著城鄉一體化的加快,在城市打工的新型農村社區的村民既不居住在傳統意義上的鄉村,一般也不再從事農業勞動,摘掉“城鄉差異”的身份標簽有利于村民轉變身份意識,調動其參與公共服務供給和主動自我服務的積極性。為了提高社區村民的主體意識,應重視構建社區治理民主協商機制,吸引村民積極參與,鼓勵村民積極提出意見建議,合理行使監督權,使社區村民真正在新農村公共服務建設中受益。二要促進村民對社區公共服務理念的內化性認同。村民只有真正發自內心地體會到社區公共服務的公共性、平等性和普惠性,才能產生向社區靠攏的向心力并在行為上真正產生質的轉變,即由被動接受轉向主動參與。

四、營造“美美與共”:互構社區化的前瞻性啟示

在多方資源你追我趕的社會主義市場經濟環境下,農村公共服務建設是否能跟上社會變革的步伐,社區村民群體是否能共享發展成果、加入資源交互的“朋友圈”,決定我國城鎮化建設的后力是否強勁穩健。追求“美美與共”,其核心在于“共”。積極建設共商、共建、共治、共享的農村公共服務發展模式,其本質是讓每一位社區村民都能夠平等、自由地融入公共服務的體系,打造一個政府、社區和村民相互支持的體系,實現公共服務人人有責、人人盡責、人人享有。

(感謝江蘇省南京市江寧區民政局和江蘇省南京市江寧區人民政府祿口街道辦事處對本研究的支持。)

注釋

①劉鑫、王瑋:《元治理視域下的“村改居”社區治理》,《學術交流》2019年第5期。

②吳業苗:《農村公共服務的角色界定:政府責任與邊界》,《改革》2010年第6期。

③李華胤:《公共服務優先安排視域下農村基層治理體制的重構路徑》,《中州學刊》2020年第3期。

④劉強、馬光選:《基層民主治理單元的下沉——從村民自治到小社區自治》,《華中師范大學學報》(人文社會科學版)2017年第1期。

⑤蔣開東:《我國農村公共服務市場化供給研究》,《經濟體制改革》2011年第3期。

⑥賈康、孫潔:《農村公共產品與服務提供機制的研究》,《管理世界》2006年第12期。

⑦吳業苗:《農村公共服務社區化與實現路徑——基于城鄉一體化視角》,《中州學刊》2013年第6期。

⑧劉耀東:《農村社區服務類社會組織公共服務供給能力研究——以H省為例》,《行政論壇》2017年第3期。

⑨劉銀喜:《農村公共產品供給的市場化研究》,《中國行政管理》2005年第3期。

⑩吳淼:《基于社會資本的農村公共產品供給效率》,《中國行政管理》2007年第10期。

B11張明艷、田衛民、孫曉飛:《農村社區公共服務設施建設:問題與對策》,《理論與改革》2013年第4期。

責任編輯:翊?明