城市化進程中沈陽城市綠地土壤有機碳儲量空間分布研究

湯 煜 石鐵矛 卜英杰 石 羽

城市覆蓋不到地球表面的1%,卻有世界上超過50%的人口居住在城市和城鎮[1],而且世界城市面積以每年476 000hm2的速度在增長[2]。到2030年,城市土地面積將增加到1.2×106km2,這將是2000年以來全球城市土地面積的3倍[3]。未來城市面積增加對全球環境的影響將更加顯著[3-5]。

城市綠地土壤是城市綠色生態系統重要組成部分,而有機碳則是土壤質量的核心[6]。土壤有機質含量及其質量是土壤維持生物生產力、維持環境質量、促進動植物健康的關鍵因素[7]。自然土地向城市土地的轉換導致土壤性質的變化、土壤結構的崩潰和生態類型的轉變,這可能導致土壤碳儲量的增加或減少[8],從而對其上的生物群落、水和空氣質量產生影響[9]。全球城市化擴張使得我們對城市化、對土壤碳儲存影響的認識變得日益重要[3]。

有越來越多的研究集中于城市綠地土壤有機碳(Soil Organic Carbon,SOC)儲量。凱伊(Kaye)等對城市草坪與農田、草原生態系統土壤的碳循環進行了比對研究,分析了城市化對土壤性質改變的影響,發現城市生態系統的土壤碳儲量比其他土地利用高出2.5~5倍[10]。格魯比夫斯基(Golubiewski)等發現美國科羅拉多州城市綠地土壤所包含的SOC儲存量要大于原生草地、農業或森林地區[11]。凱伊(Kaye)等采用貝葉斯方法對鳳凰城市區內外的土壤進行研究,發現城市SOC高于城市外的沙漠生態系統[12];而在巴爾的摩,草坪土壤在0~1m和0~20cm深度的SOC密度幾乎是農村森林土壤的2倍;此外,城市森林SOC密度比農村森林土壤高70%以上。在丹佛,草坪土壤的SOC密度比短草草原高2倍[13]。

目前的研究主要集中于對城市化前后時期土地利用性質改變所引起的有機碳儲量變化,而對于城市綠地SOC儲量在城市發展過程中的發展演變與空間分布研究較少。本研究通過對中國老工業城市沈陽的城市綠地SOC儲量的研究,評價了快速城市化對SOC儲量的影響,目的在于:1)揭示沈陽城市綠地SOC儲量的分布特點;2)評價不同土地利用類型對綠地SOC儲量的影響;3)測算城市綠地SOC儲量。以增進我們對城市生態系統的了解。

1 材料與方法

1.1 研究區域

1.2 樣品采集

圖1 研究區域及樣地位置

土壤取樣時間為2017年4月。采樣區以沈陽核心(沈陽故宮)為中心,延伸至城市三環路,總面積約為455km2。使用空間分層抽樣方法,設置了79個樣地(圖1)。采樣點使用約3km×3km的方形網格建立,位于網格中心。在沿東西、南北、東南和西南方向以1.5km間隔增設采樣點。每塊樣地中,在半徑500m范圍內,隨機指定1~5個30m×30m的不同土地利用類型的綠地地塊。土壤取樣點選取林下位置。在去除土壤表面的凋落物等有機覆蓋后,從每個地塊的3個地點收集土壤芯(直徑3.3cm),取其頂部20cm的部分混合,獲得每個地塊的單一樣品,共獲得269個土壤樣品。另外采用環刀法收集3個土壤樣品,以分析土壤的容重和pH值。

根據城市化水平(中心城區、Ⅰ區和Ⅱ區)和土地利用類型,將所有樣地劃分為組。中心城區是指一環路內城市用地,是沈陽市最早發展的城市用地;Ⅰ區是指一環路與二環路之間的城市用地;Ⅱ區則是包括二環與三環之間發展相對較少的城市用地。土壤的土地利用類型根據《中國城市綠地分類標準》(CJJ/T 85—2017)和土壤實際情況分為7組:居住用地(n=43)、商業用地(n=27)、公園用地(n=80)、道路與交通用地(n=55)、公共管理與服務設施用地(以下簡稱“公共用地”)(n=41)、工業及倉儲用地(n=12)和其他用地(n=11)。

根據沈陽歷屆城市總體規劃(圖2)與實際建設情況,以10年跨度為單位,將土壤樣本按照所取樣地形成年代劃分為20世紀70年代及以前、80年代、90年代、21世紀00年代及10年代5組。

1.3 樣品實驗分析

圖2 沈陽歷屆城市總體規劃(引自沈陽市規劃設計研究院)

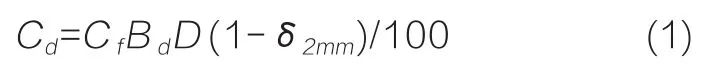

對土壤樣品進行空氣干燥與過篩,分析其化學性質:1)土壤樣品采用重鉻酸鉀氧化-分光光度法測定分析SOC濃度值[14];2)將土壤樣品置于蒸餾水中,使用Delta 320型pH計[Mettler-Toledo儀器(中國,上海)有限公司]測定蒸餾水中土壤pH值,土壤-溶液比為1:2.5(體積比)[15];3)土壤樣品在105℃下干燥至恒定質量并稱重,以干重法測定土壤容重和土壤含水量[16]。所有土壤樣本的有機碳密度計算公式如下:

式中,Cd為SOC密度;Cf為SOC含量;Bd為土壤容重;D為土層厚度(即20cm);δ2mm為土壤中大于2mm的礫石所占的體積百分比。

1.4 數據分析

所有統計分析使用PASW 22.0版本。采用單因素方差分析法(ANONA)比較不同城市區域及不同土地利用類型之間土壤碳儲量的差異。利用相關分析和回歸分析分別檢驗SOC與城市中心距離的關系以及SOC與土壤容重的關系。除另有說明外,統計學意義為P<0.05。

2 結果與分析

2.1 土壤有機碳在沈陽市的空間分布

整個研究區域的綠地土壤表層(0~20cm)碳濃度平均值為24.82g/kg,碳密度值為3.98kg/m2。中心城區、Ⅰ區和Ⅱ區及整個研究區域的SOC含量及密度變化比較大(表1)。SOC濃度的變異系數(CV)從中心城區的49.55%,Ⅰ區的50.14%,到Ⅱ區的63.31%;SOC密度的CV值則分別是41.83%、45.35%和49.47%。與此相反,土壤pH值和容重的CV值相對較低,且無統計學差異。

綠地SOC濃度和密度呈現中心城區>Ⅰ區>Ⅱ區。中心城區的SOC濃度分別比Ⅰ區和Ⅱ區高出14%和29%;而Ⅰ區比Ⅱ區高出14%。中心城區的0~20cmSOC密度分別比Ⅰ區與Ⅱ區高出19%和35%;Ⅱ區最低,為3.78kg/m2。

旅游住宅地產是大陸村旅游地產開發的主要形式,是游客們的第一居所,旅游住宅地產最主要的應該是考慮到居住者的居住條件,如生態環境,交通條件,地理區位,基礎設施狀況等因素。同時,要依據大陸村獨特的自然資源,增加花草樹木的綠化面積,使之體現出大陸村旅游住宅地產的獨特優勢,并逐步完善旅游住宅地產的配套設施,使之滿足居住者的需求,突出生態自然特色。

圖3 0~20cm土壤有機碳密度與城市核心(沈陽故宮)距離的關系

土壤有機碳在沈陽城市中有以下空間分布特點。

1)城市綠地SOC儲量高于郊區及農村土壤,具有一定的富集性;研究區域的綠地土壤表層(0~20cm)碳濃度和碳密度值均高于沈陽郊區SOC平均值(18.609g/kg)[17]和沈陽耕地土壤(2.68kg/m2,0~20cm碳密度)[18]。國內外許多研究證實了城市地區SOC濃度和密度較高,如美國紐約[2]、科羅拉多[11]和鳳凰城[12],英國萊斯特[19],日本東京[20],中國上海[21]、北京[22]的結果基本一致。由此可見,在城市發展過程中,城市化對SOC積累的影響是很大的,這種影響包括直接影響和間接影響。直接影響包括物理干擾、掩埋、填埋材料和不透水表面對土壤的覆蓋以及土壤管理投入(如施肥和灌溉)[13];間接影響包括區域在城市化過程中的非生物和生物環境的變化[23-24]。

2)城市綠地SOC儲量分布不均勻,具有鑲嵌性;整個研究區域及各部分的SOC濃度和密度的CV值均達到40%以上。這表明,城市綠地中的SOC儲量在空間上變化很大,可以描述為“城市土壤鑲嵌”[25],這可能是因城市中人為干擾(城市開發建設)、外來植物、園藝管理(如施肥、灌溉、修剪)和城市環境因素(如城市熱島、大氣中升高的碳含量)而有所不同,尤其是城市中土地所有權地塊面積越來越小,人為管理和擾動變化更大,使得SOC儲量可以在同一土壤類型或同一斑塊范圍內發生很大的變化[26]。

表1 研究區域內中心城區、Ⅰ區和Ⅱ區土壤有機碳含量、pH值及土壤容重(2017)

3)城市綠地SOC儲量隨著與城市核心距離增大而遞減;城市綠地SOC濃度和碳密度是呈現從中心城區逐漸下降到Ⅰ區和Ⅱ區的趨勢。這種趨勢表明SOC儲量分布從城市核心向邊緣降低。

城市綠地SOC密度與離城市核心距離具有顯著相關性(p<0.01),pearson相關系數為-0.242,即二者為弱的負相關性。SOC密度與城市中心距離的回歸關系為Y=-0.16X+5.2(圖3)。而SOC測定系數(R2)太低,僅為0.058,沒有統計學意義。這表明,沈陽綠地的SOC濃度和密度是以城市核心為圓心,逐級向外擴散著遞減,這可能是由于中心城區是最早發展起來的,建設狀態與開發程度進入穩定狀態,土壤有更多的時間恢復微生物活性,因而有更多的有機碳積累。在城市化I區和II區,土地利用的劇烈變化一方面導致了SOC的分解,另一方面引起了土壤壓實的物理擾動,影響了SOC的積累[2]。

這種遞減趨勢與普亞特(Pouyat)等在美國紐約的城鄉梯度橫斷面研究[2]是一致的,普亞特等發現SOC濃度與密度沿城鄉環境梯度呈現遞減趨勢,但有機碳密度和濃度與距離回歸時沒有統計學顯著性(p分別為0.07和0.06)。

2.2 不同土地利用類型下的沈陽市土壤有機碳分布特點

土壤性質可以在城市不同土地利用類型之間發生變化[27-28],SOC的增加或減少會受到城市土地利用類型和環境變化的影響[2]。

研究區內不同土地利用類型的SOC濃度和碳密度具有顯著差異(圖4)。工業用地中的SOC密度最高,達4.99kg/m2;其次是公共用地、公園、其他綠地用地、商業用地、交通用地;最小的是居住用地,為2.91kg/m2。這種差異可能是由于不同土地利用類型中的土壤有機碳的影響因素不同所造成的,如土壤的來源和有機污染物的影響。工業用地中SOC密度高,可能是由于工業用地中大量使用固體或液體燃料,產生包括黑炭(BC,是一種化石燃料燃燒不完全所產生的產物,對SOC儲量影響很大)和石油烴化合物、多環芳烴(汽油燃燒產物)等污染物進入到土壤中,導致SOC富集[29-30]。公園用地的生態環境趨于自然綠地,有利于SOC儲存,儲存量也比較大。公共用地SOC儲量較高,應該歸功于較高水平的人工養護。商業用地中的SOC可能較多受到有機污染物(食物垃圾、污水沉積物和塑料)的影響[29]。道路與交通用地綠地人工養護管理較少,僅高于居住用地。而居住用地的碳儲量達到最低,可能是由于居住用地樣本中,存在相當多的老舊居住小區,沒有人為管理和養護,導致SOC儲量降低。

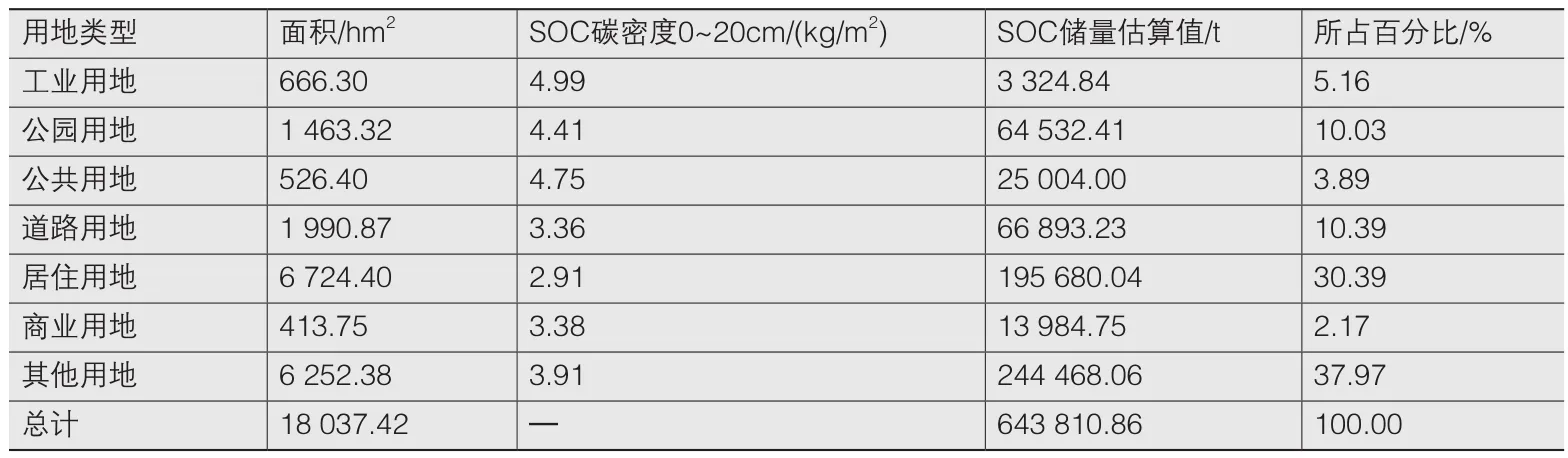

表2 研究區域綠地土地利用類型(2017)

圖4 中心城區、Ⅰ區和Ⅱ區等土地利用類型的SOC密度(SE)(0~20cm)

圖5 研究區不同建設年代土壤平均有機碳密度(SE)(0~20cm)

3個區域中相同的土地利用類型相比較,公園綠地、道路與交通用地的SOC密度變化具有相同的趨勢,均為中心城區>Ⅰ區>Ⅱ區。這符合前面所討論的隨著與城市核心距離越遠,SOC儲量越小的結論。公共用地、居住用地以及商業用地SOC密度變化呈不同趨勢,這可能是由這3種用地的人為干擾所致。

由此可見,土地利用對SOC含量具有重要影響作用,不同土地利用類型的SOC在整個研究區存在顯著差異;而在同種土地利用類型中,所處區域不同,SOC差異變化也比較顯著(圖4)。造成這種變化差異可能有以下2個原因:1)綠色植物種植方式,即喬灌草的種植組合方式不同,對SOC含量造成一定的影響;2)對土壤的人為管理方式不同所產生的差異。在不同的城市,由于人為管理方式的差異,即使是相同的土地利用類型,SOC儲量也是不同的。羅上華等對北京城市土壤研究時發現,北京地區街邊綠地土壤具有最高的SOC密度,而公園是最低的[22]。

2.3 不同建成時間影響下的沈陽市土壤有機碳分布特點

城市3個區域樣地SOC密度由于不同建成年齡也存在顯著差異(圖5)。20世紀80年代開始形成的土壤,其SOC值最高,達到5.48kg/m2;90年代與21世紀00年代的SOC密度值幾乎相等;20世紀70年代及以前的SOC密度僅低于80年代土壤,為4.64kg/m2。

圖6 研究區域SOC儲量空間分布

3個區域土壤中,Ⅰ區與Ⅱ區的SOC密度均呈現隨著建成時間的增加而增加的趨勢(圖5)。而中心城區SOC密度變化與其他2個區域不同,表現為80年代>90年代>70年代。80年代最高,為5.89kg/m2。這表明,沈陽城市綠地土壤形成時間越早,SOC儲存量越大,這可能是由于受發展干擾的較老城市土壤比年輕土壤能夠積累更多的碳。這一結果與徐乃正等對北京城市土壤的研究[21]相一致。帕克(Park)在對美國俄亥俄州北部3個城市的土壤研究中認為,年齡因素對土壤有機質庫有正向影響[31]。還有研究表明,城市綠地SOC濃度在建成后迅速增長,在其后幾十年間由快轉慢,最后趨于平衡[10]。沈陽地區70年代城市SOC密度低于80年代,可能由于研究區域內40~50年以上土壤中有機碳積累趨于平緩階段,增長較小或不再增長所導致。

2.4 沈陽城市綠地SOC儲量空間分布

在ArcGIS 10.3環境下對2017年沈陽市Quickbird高分影像(分辨率為0.61m)進行人工目視解譯,獲得研究區綠地的土地利用類型圖,及相應土地利用類型面積數據(表2)。各土地利用類型土壤總SOC儲存量由以下公式求得:

式中,j為土壤的土地利用類型;Cj為第j種土地利用類型的SOC儲量,t;Cdj為第j種的土地利用類型SOC密度,kg/m2;Sj為第j種的土地利用類型土壤分布面積,m2。

沈陽研究區域內城市表層土壤(0~20cm)有機碳儲量為6.438×105t。其中,居住用地和其他用地SOC儲量占比最大,分別為30.39%和37.97%;工業用地、公共用地和商業用地綠地土壤面積很小,SOC儲量只占總碳儲量的5.16%、3.89%和2.17%。

應用ArcGIS 10.3軟件,在研究區綠地的土地利用類型圖中,將樣點SOC密度值應用經驗貝葉斯克里金插值法(EBK)對研究區域SOC分布進行計算,獲得研究區域綠地SOC儲量空間分布圖(圖6)。經驗貝葉斯克里金法是一種地統計插值方法,可自動執行構建有效克里金模型過程中的那些最困難的步驟,預測標準誤差比其他克里金方法更準確[12]。

3 結論

本研究以沈陽城市綠地土壤為研究對象,對沈陽市三環內中心城區、Ⅰ區和Ⅱ區3個區域的綠地SOC儲量進行調查和研究,探討沈陽城市SOC儲量的空間布局特點。研究表明,沈陽城市綠地SOC儲量高于周邊的郊區和農村土壤;SOC分布具有較高的空間變異性,SOC濃度和碳密度具有較大的變異范圍和變化系數;SOC濃度和密度隨著與城市核心距離的增加而呈現遞減趨勢,但無統計學意義;不同土地利用類型中,SOC密度的表現差異很大,工業用地SOC密度最高,居住用地最低,人類活動對城市綠地SOC的影響較大;城市綠地SOC儲量隨時間推移而不斷累積,年代越早,SOC密度越高。沈陽城市綠地SOC儲量的空間分布有以下特點:城市綠地SOC具有一定富集性;其分布不均勻,具有鑲嵌性;SOC在各土地利用類型中分布差異性大;其碳密度和碳濃度由城市核心向城市邊緣遞減。根據各土地利用類型SOC密度測算出沈陽城市三環內綠地0~20cm深度SOC儲量為6.438×105t。

注:文中圖片均由湯煜繪制。

致謝:感謝沈陽建筑大學建筑與規劃學院碩士研究生表秀峰、王博城、修小涵、王竹林、劉枳汐、陳露、曾婷、高思捷、鄒一寧、王嘉裕、楊梓藝、張婉如等對數據收集提供的幫助。