禮儀教育角色初探

■邢 平/陜西機電職業技術學院

一、前言

角色是一個時空概念,也是一個社會概念,指在某一特定時空下人的個人定位,也就是誰的問題。一切禮儀活動和行為、儀式都緣于從角色出發,圍繞角色要求來進行。所以,角色認知是禮儀學習和修養的出發點。

二、角色的概念

角色是由拉丁語rotula 派生出來的。社會學家格奧爾·齊美爾的《論表演哲學》一文,提出角色扮演。在現實生活中,角色有三個含義:一指小說或戲劇中的人物;二指某一類型人物;三指演員扮演劇中人物。這是狹義的角色。廣義的角色指一切在社會生活中的具有某種關系屬性的人。從這個角度講,人人都是社會角色。

三、禮儀角色的維度

人們無論何時何地,都處于不同的關系之中。禮儀是人們為了調節人與人之間關系而形成的一系列的成文或不成文的規范與規則的總和。角色和行為、語言、形象等因素不可分離,所以角色與個人不可剝離,與人的主觀意愿沒有關系。

從禮儀的角度來分析,人是禮儀的主體,規則、規范是禮儀的客體,即角色扮演是禮儀的必然,人是以角色生活于世界。

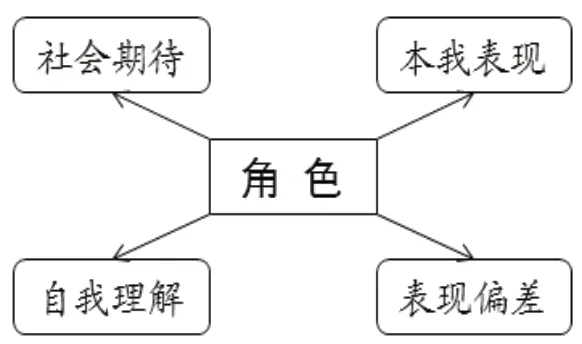

從禮儀角度看,角色具有四個維度。

圖1 禮儀角色的維度

(一)角色的社會期待

沒有脫離現實的人,沒有人能脫離規則的限制。人們處處受“限制”,也處處去“限制”別人。這個“限制”就是規則和規范,是禮儀的具體化。所以,每一個人在社會生活中的每個角色,都會面臨一個相對固化的期待,即角色的社會期待。角色的地位、層級、背景等因素,使人們對角色都有“畫像”——心中期待的模樣。例如,教師應該是端莊儒雅,知書達理;領導應該威嚴擔當,能力超群;演藝人員應該顏值擔當,技藝突出……等等。

(二)角色的自我理解

由于社會閱歷、年齡性別、個人喜好、認知思維,甚至教育背景、環境、經濟等的局限,每個人都具有不同的角色理解。所謂:“一千個人有一千個哈姆雷特”,因為理解是一個主觀思維的過程,不可避免地帶有個人“烙印”,自覺不自覺地影響我們對于自己在特定情勢下的角色理解。

(三)角色的本我表現

這一點與角色自我理解相關聯,但又稍有差異。因為即使我們對角色理解接近社會期待,也努力地克服不符合角色的不利因素及表現,但深藏的個人意識、修養烙印、習慣行為、性格特質總是在“扮演”角色時,時時流露出本我的面目。比如,一個性格特別內向羞怯、不善交流的人去做熱情的會務組織協調者,就會讓人覺得十分別扭,工作效果也不會良好。

(四)角色需求與角色表現的偏差

在現實生活中,人們都自覺地調整自己以求環境的悅納,所以盡可能去按“應該怎樣”去融入周圍環境,盡量完美地想要做到恰如其分。換句話說,都在盡可能努力扮好自己的角色。由于人的復雜性、多面性,人內心的豐富、情感的多樣、思維的變化等,我們天然地更喜歡本真展現,這與角色要求之間就會出現偏差。例如,參加高端行政會議,我們不能憑天性喜歡舒適就穿一身休閑裝去坐在西裝革履的群體中。

所以,角色的四個維度較為客觀地剖析了禮儀學習必須從角色認定開始。“禮者,所以正身也”。禮儀,就是首先要認清身份,知曉角色,才能明確角色要求,明確角色責任和擔當,從而在社會秩序中準確定位,遵守角色規則、規范,做一個守禮、有禮、行禮之人。

四、禮儀表現與角色扮演之間的關系

禮儀是社會角色體現出的合乎社會道德、符合社會規范、體現文化習俗、傳承傳統文化,彰顯教育影響的,大家約定俗成的共同遵守的行為規則與規范的總和。

禮儀是內心的道德修養、個人人文素養、社會認知等共同積淀于內而外化為形的表現,它是對自己的自律與對他人的尊重,所謂“律己而尊人”。

當一個人的內心禮的認知與外在表現和諧,而且與角色高度吻合,則會讓人覺得溫雅有禮、喜悅接納;如果對自我角色界定失誤,無論內心有多少深厚的修養,表現出不符合角色規則和規范的行為,不會被人認可,是失禮行為。

例如,不拘小節如果到一種“越級”,則會讓人覺得自大、不守規矩、破壞規則;天真到沒大沒小,也是一種失教;豪爽到不拘場合、大喊大叫,就是粗俗。

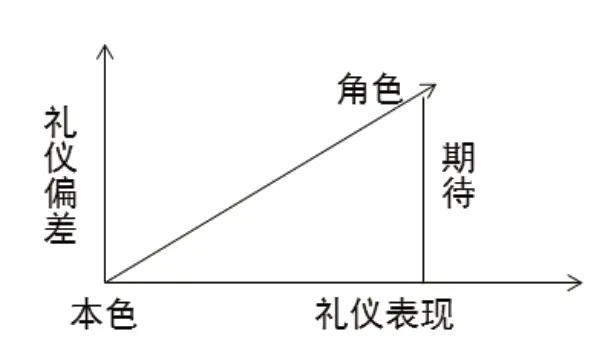

從圖2 可知:

圖2 禮儀表現與角色扮演之間關系

(1)本我與角色要求越接近,禮儀表現程度越高,偏差越小,反之亦然。人對角色要求認識越深刻,本我與社會角色期待越協調,人的社會化程度越高,越容易被悅納。人天然喜歡和讓自己舒服的人來往,社會化程度高的人越能表現出令人越快的特質,因為他(她)更能洞悉人性,不讓別人為難。當一個人認識到角色要求時,會自覺不自覺地強迫自我去接近角色。當然,這和個人認知有關系。

(2)人的本色形成獨特的個性品質、行為習慣,所以接近自己天性的角色更好適應。比如,愛孩子是父母的天性,表現的非常好。正因為天性原因與規則、規范之間存在著差距,所以認識能力較低、個性較強、成長環境—特別是職業影響,都會造成角色認知和禮儀表現的偏差。例如,教師“好為人師”,小學教師走哪兒愛糾正錯別字;官員看到有些事總不自覺“指手畫腳”。

(3)人的多變、復雜性,心靈感受的豐富,感觸覺的敏銳等等,人在高壓或過分舒適環境下得很外在因素影響下,使角色扮演時產生不同程度偏差。

五、禮儀角色分類

在社會生活中,我們根據社會環境、活動區域、年齡性別、互動地位、層級關系等,對角色有不同劃分。

(1)按社會區域劃分:社交角色,家庭角色,工作角色等。例如,社交角色中的司機與乘客、買家與賣家,家庭角色中的爺爺、伯父、叔叔、舅舅,工作角色中的上級、下級、同事等角色。

(2)按年齡性別劃分:老年,中年,青年,少年,嬰兒;男人,女人等。

(3)按活動場合劃分:會場里的主持人、參會者等;組織內的領導者與被領導者;運動場的運動員、裁判員、觀眾等。

(4)按互動地位劃分:詢問者,被問者;分派者,執行者;合作雙方;投資方與被投資方等。

(5)按層級(輩分)關系劃分:爺爺對應孫輩,指揮官對應士兵,領導與下屬等。

這五種劃分并不能概況所有角色,由于角色的復雜性,難免交錯雜糅,但可以使人們有一個大致了解。

六、禮儀角色的特征

角色是復雜的,但又具有其基本特征。一般來講,禮儀角色具有以下特征:

(1)特定性。角色都是特定環境、時空、條件等因素框架下的角色,不同框架下禮儀規范具有相應的特定性,所以角色具有特定性。

(2)普遍性。每個人都是角色,任何情況下都肯定具有一個甚至多個角色,不存在沒有任何角色的人。例如,即使沒有自主思維能力的新生兒,還有某人的孩子這個角色。在社會生活中,角色都自帶禮儀要求,這是普遍認識,即角色的普遍性。

(3)規范性。不同角色各有側重,特別是禮儀要求各不相同,所以不同角色在社會活動中都有角色對應的規范和禮儀要求。

(4)模糊性。雖然角色的規范性是其特征,但這些規范又是很難客觀界定與評價,更難量化。特別是禮儀,它重要的是體現出人對他人的尊重,是從修養而來的行為的表現,不一定非要量化為一度微笑、二度微笑等等,也不是說30 度鞠躬、60 度鞠躬,這些所能量化的范式,如果缺少了真誠的態度、發自內心的尊重,也不是禮儀的表現。

(5)兼容性。角色不是純粹和單一的,在很多情形下,我們側重于一個角色的表現,但同時兼具其他角色;同一個人在不同時空、環境下往往表現出多重角色的特征,這些又往往是非常合乎規范,充滿人性光輝的,這是禮的高尚表達。例如,醫生救治病人,把病患當作家人一樣,既是醫生,又是親人,還是朋友……

七、角色的禮儀要求

(1)任何角色都必須符合社會基本規則和規范,遵循由于傳統文化、習俗習慣、社會政治、法律法規、經濟環境、環境氛圍所形成被大眾共同認可的一系列的規則和規范。

(2)角色要符合當時、當事、當地特定場合氛圍的要求。別出心裁或者另辟蹊徑有可能會違反基本禮儀。

(3)角色要符合身份、年齡、性別、在群體中的定位等的約定俗稱或規定,才是合乎禮儀的。例如,人微者不要強調自我觀點,多聽聽德高望重者的看法。中老年婦女應著裝莊重、大方,而不能透、緊、露。年老者不能倚老賣老,破壞規則。

八、培養角色意識的意義和途徑

(一)培養角色意識的意義及判斷

角色提供的視角,才能使人判斷自己的位置及作為。認清角色,才能準確定位,才能站在角色的角度較為客觀地觀察世界、體悟世態人情、多層次全方位地考慮角色所承擔的責任,從而做出較為準確的行事做人的規則判斷,進而矯正與角色要求的偏差,自覺加強個人修養與專業知識的學習、自身能力的提升、境界格局的開拓。

正確判斷角色,要有角色自查與反思的意識,我們可以在社會環境的參照下,判斷角色意識是否合適;從他人的互動反映反應中判斷角色的偏差;從角色效果反饋(工作效率、效能、效益)的反饋校正角色的偏差。

(二)角色意識提升的途徑

(1)加強人文知識素養的學習。我們都是因為學習而進步的,禮儀表現基于人的學問和涵養。禮儀是做人的學問,涉及到心理學、社會學、傳播學 、倫理學、美學等知識,一個學養深厚的人必定通達明理、境界宏闊,所謂“見多識廣”,更能夠融學問為能力,具有更加豐富的思維模式,而不固執、不狹隘,能與人求同存異,更能理解規則背后深刻的社會意義,所以會表現出更好的禮儀素養。

(2)加強高尚情感意志的培育。自覺進行個人修養,除了知識學習、豐盈精神,高尚的心靈都要從自律得來。所以在日常生活、工作、交往中慎獨自律,自覺提升情感高度,強化人性真善美,克服人性中的功利與鄙瑣,這個過程非一朝一夕可以成就,必須持之以恒、堅持始終,所以要有意志的磨練。

(3)提升社會化程度。禮儀最終的目的是修睦和善,達到人與人之間和睦相處,打造“大同世界”,所以一定要洞悉世態民情,因為書齋里培養不出真實的禮儀。

(4)學習禮儀知識。禮儀是一門綜合性很強的社會科學,但并不是各類知識的簡單相加,具有自己的科學體系與知識結構,作為社會中的人,任何身份角色要正確體現禮儀,必須學習相關禮儀知識。