通脹歸來,還是通縮-債務螺旋?

邵宇 陳達飛 談潤青

就像自由落體的物質只有在遇到地面的時候才會反彈一樣,影響20世紀80年代、90年代以來全球經濟增長、利率、就業與物價的部分趨勢性因素——全球化、價值鏈貿易和人口——在后危機時代已悄然出現臨界點,其影響將逐步體現在商品、要素以及貨幣的價格之上。本文聚焦于通貨膨脹和與之相關的勞動力市場。

臨界點左側是全球化和自由市場的勝利,失業率(和自然失業率)、通貨膨脹率、利率和期限溢價持續下行,工資增速停滯,收入分化加劇,勞動份額下降;臨界點右側是保護主義與民粹主義的復興,名義利率降無可降,失業缺口轉為負值,通脹中樞或明顯上升,其中短期壓力甚于長期,平坦的菲利普斯曲線或再次轉向陡峭……新冠肺炎疫情之后,制造業產業鏈加速調整,以美國為代表的西方國家采取的超大規模擴張性財政、貨幣政策或許就是點燃通脹的烈火。10月密歇根大學消費者調查的最新數據顯示,明年通脹預期跳升至7%,較5月的第一次跳升(3.2%)又上一個臺階。雖然其中有翹尾因素,且對下一個五年通脹預期仍然低迷,但這種擾動也足以引起政策當局和市場人士的關注。

大緩和與菲利普斯曲線的平坦化

后危機時代是破除信仰的時代,傳統經濟理論在解釋或預測宏觀經濟運行中幾乎是集體遭遇了“滑鐵盧”。這又突出體現在通貨膨脹問題上。衰退期,產出的下降和失業率的上升并未帶來通縮;復蘇期,產出的上升和失業率的下降也未帶來通貨膨脹。當下,通脹風險幾乎淡出了人們的視野,如何避免通縮-債務螺旋才是政策當局的首要關切。實際上,在信用貨幣時代,通縮實屬罕見(圖1、圖2)。

圖1:英國通脹率(1322年至今)

資料來源:Schmelzing,2020,東方證券。制圖:顏斌

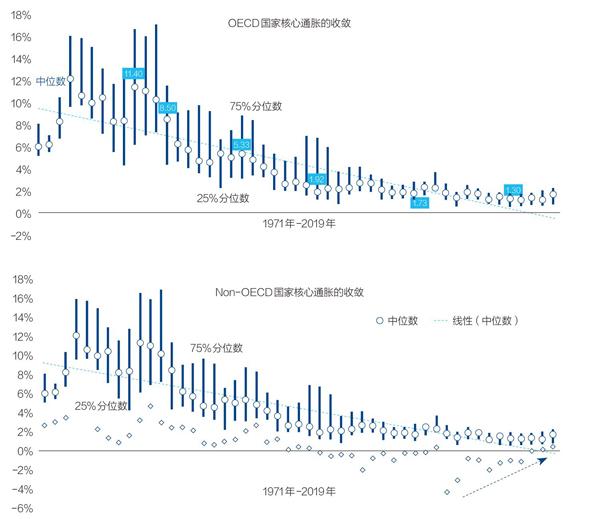

圖2:OECD與Non-OECD國家核心通脹率的變化

資料來源:OECD,東方證券

通脹的特征事實在不同時期有較大差異,根據英國的情況,可分為如下六個時期:(1)金本位時期(1717年-1913年);(2)兩次世界大戰時期(1914年-1945年);(3)布雷頓森林時期(1946年-1973年);(4)布雷頓森林體系瓦解到歐洲貨幣體系(EMS)危機(1974年-1993年);(5)大緩和(1994年-2008年);(6)后全球金融危機時期(2008年至今)。通脹均值最高的是1974年-1993年(8.69%),這主要是受到兩次石油危機的影響,僅次其后的是布雷頓森林體系時期(4.77%);波動性最高的是兩次世界大戰時期(標準差8.79%),其次是金本位時期(5.86%)。美國的情況與英國類似,通脹均值的峰值為6.13%(1974年-1993年),標準差的峰值為7.29%(1915年-1946年)。

20世紀80、90年代以來,全球通脹的特征表現為:第一,通貨膨脹率持續下行,至20世紀末,OECD國家核心通脹的中位數已降至2%以下,其中部分國家開始出現通縮,非OECD國家核心通脹的中位數降至3.5%,較90年代初分別下降4個和6個百分點;第二,無論是發達國家或發展中國家內部,還是彼此之間,通脹都經歷了大收斂。2008年金融危機之后,組間通脹的收斂特征更加明顯,至2019年末,發達國家通脹率中位數分別為1.7%,發展中國家為2.24%;第三,通貨膨脹率的波動性下降,聯動性增強。比較而言,整體(headline)價格通貨膨脹率的聯動性較核心通脹更強;本世紀以來,OECD國家核心通脹中位數基本運行在2%上下0.5個百分點范圍內波動,非OCED國家的波動區間為4%上下1個百分點,四分位數間距(IQR)高度重合(圖2)。

全球通脹表現的共性致使任何封閉經濟的分析思路都可能得到有偏的結論,也正因為如此,才引致了各類通脹之謎,如近30年來“消失的菲利普斯曲線之謎”,以及2008年金融危機之后“消失的通縮”和“消失的通脹”之謎。之所以被稱之為“謎題”,都是因為違背了菲利普斯曲線經驗規律,勞動市場松緊程度與通貨膨脹的反向關系不再成立。

A.W.菲利普斯檢驗了1861年-1957年英國的失業和工資情況,發現失業水平與工資變化率(即工資通脹)之間存在非線性的反比例關系。這一經驗規律后來被證明具有普適性,在第一次石油危機之前,它被奉為新凱恩斯主義的信條而寫進教科書,也成為貨幣政策管理者在管理需求中平衡通脹與失業的支點。但這一規律在20世紀70年代-80年代的滯脹期被打破。新貨幣主義與理性預期革命取代新凱恩斯主義而成為主流,通脹與失業的可替代性被認為只在短期有效,長期菲利普斯曲線是一條位于自然失業率(潛在產出)位置的垂線,貨幣等需求管理政策只能取得短期效果。隨著世界進入低通脹+充分就業+高增長的“大緩和”時期,菲利普斯曲線變成一條位于2%通脹率的水平線。菲利普斯曲線“消失”了。

應慎言菲利普斯曲線消失了。一方面,從最原始的意義上講,菲利普斯曲線只是反映勞動力市場的供求關系,及工資對供求缺口的響應。菲利普斯曲線的斜率反映的是工資彈性隨供求缺口的變化。只要兩者存在顯著的相關性,它就沒有消失。無論是二戰后初期的負相關性,還是20世紀70年代的正相關性(長期為垂線),抑或是后危機時代的水平線,都是菲利普斯曲線。

失業與工資的相關性,取決于沖擊主要來自于供給側,還是需求側。需求側沖擊不會改變失業率與工資通脹率的反向關系,只會導致點在菲利普斯曲線上的移動。此時,貨幣政策等需求管理政策可有效實現平衡。反之,供給側的沖擊則會導致菲利普斯曲線的平行移動,使通脹與失業表現出正相關性,而壓抑通脹的需求管理政策會加劇失業。供給沖擊與需求管理的綜合結果,就是菲利普斯曲線斜率的平坦化。

另一方面,數據(時間序列還是面板)、時間區間和通脹指標的選取都會影響菲利普斯曲線的斜率。考慮到貨幣政策在宏觀層面上消除了通脹與失業的負相關性,研究者轉而采用州或市一級的面板數據考察菲利普斯曲線的特征,結果發現,兩者的負相關性完好無損。還有觀點認為,宏觀層面的失業率數據可能會存在失真的情況。除此以外,由于價格型指標的多樣性,如整體物價、核心物價(不包含食品與能源)和工資指數,以及不同群體通脹預期的差異性,選用不同的指標,結論也會不一樣。一般而言,相比于物價,工資的產出(或就業)缺口彈性更大。當實際失業率低于潛在失業率時,工資上漲的可能性和幅度都會大于物價。

關于菲利普斯曲線的基本共識是:第一,菲利普斯曲線并未消失,最多只是在有限的場景中休眠了,如果采用面板數據,通脹與失業的相關性仍然顯著;第二,菲利普斯曲線是非線性的,通脹壓力在失業缺口轉為負值后非線性遞增;第三,菲利普斯曲線的斜率有明顯的時變特征。一個明顯的結構性轉折點是20世紀90年代初,核心居民消費價格指數通脹率與失業缺口的負相關性趨弱,至本世紀初,通脹-產出缺口系數已降至非常低的水平,2008年金融危機之后進一步下降。工資通脹與失業缺口的負相關性仍然存在,但也明顯下降。

規律一經發現,在其成為共識和被利用的過程中,也將逐漸“消失”。但是,這并不代表規律內在的邏輯或約束消失了。它只是從數據中消失了。更值得關注的是,20世紀80年代、90年代世界發生了什么,何以能夠持續影響物價與工資通脹率,使菲利普斯曲線水平化?這些因素是否發生了轉變?我們認為,三個重要解釋是全球化、勞動力市場的變化和通脹目標制的貨幣政策規則。展望未來,這三個方面或在不同程度上成為通脹中樞上行的力量。

轉變一:從全球化到去全球化

全球化進程在柏林墻倒塌與冷戰結束后提速,并因中國加入WTO而達到高潮,但這一趨勢在2008年金融危機之后出現逆轉。

與之前所有階段的全球化相比,本階段的一個最大不同點是價值鏈垂直一體化和中間品貿易。它在量上超過了最終商品與服務貿易,但兩者在趨勢和波動上是相同的。中間品貿易提高了商品的同質性,增強了競爭,壓低了價格,從而成為壓抑物價的重要因素。

二戰后的全球化進程可以被劃分為四個階段:第一個階段是二戰結束至布雷頓森林體系瓦解(1973年),是黃金-美元金匯兌本位制和固定匯率制下的貿易全球化;第二階段是第一次石油危機至80年代初,全球化停滯;第三個階段是80年代中期至2008年大危機,是美元本位制和浮動匯率之下的貿易全球化+要素全球化+金融全球化。第四個階段是后危機時代全球化的逆轉。第一階段與第三階段的全球化在本質上是不同的,也正因為如此,前者是平衡的,后者是失衡的。從進出口商品貿易總額占GDP的比重來看,2008年的52.46%是二戰后全球化黃金時期的峰值。

在封閉經濟狀態下,通脹壓力僅取決于國內供求力量的對比,只要供給跟不上需求的膨脹速度,如失業率低于自然失業率,或產能觸及上限,通脹就會上行。

全球化至少通過以下三個渠道影響了通脹。第一,國外需求會擠占國內產能;第二,進口商品價格會直接或間接影響國內消費品價格;由于中間品貿易增速快于最終商品貿易,進口中間品增加值占出口商品總額的比重逐步提高,間接效應不斷增強。20世紀80年代初以來,資本項目可兌換推動跨境直接投資在全球興起,全球價值鏈網絡得以形成,中間品的全球采購增加了競爭,降低了商品價格。第三,以柏林墻倒塌和蘇聯解體為代表的政治事件促進了全球勞動力市場的融合,增加了勞動市場的競爭。

全球化對通脹是一種向下的力量。反之,逆全球化則是向上的力量。戰后全球化進程在2008年已經開始扭轉,2016年英國脫歐和特朗普上臺,以及2020年新冠肺炎疫情都將加速這一逆全球化進程。特朗普的關稅是最直接的負向供給沖擊。

退一步說,即使沒有政治因素的驅動,產業鏈網絡的擴散也可能會終止,原因在于:第一,進口替代一直在進行。在中國的制成品消費中,進口中間品價值占比已經從2004年的約9%降到了2018年的5%;第二,經過30多年的發展,發展中國家與發達國家的勞動力成本已顯著收斂。至2018年,美國工人工資已經降至中國的5倍,而2000年為35倍。如果考慮兩國的勞動生產率差異,那中國已經不具備勞動力成本優勢。

傳統可貿易品的價格下降的空間在勞動力成本收斂的過程中不斷消失,也將隨著產業鏈的回流轉變為上行壓力。不確定性之處在于,新一代數字技術已經顯著加速商品的數字化和服務貿易的進程,這又將壓低數字產品和服務的價格。按照麥肯錫的報告,如果將嵌入在商品貿易中的服務、數字化的服務和母公司提供給海外子公司的服務考慮進來,服務貿易總額在2017年就超過了商品貿易。

轉變二:從嬰兒潮到老齡化

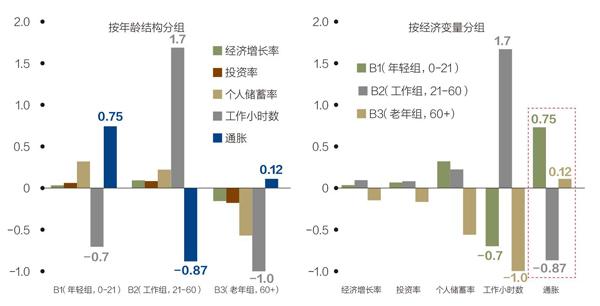

不同年齡結構人群的經濟含義有顯著差異。非勞動年齡人群(0-14和65+)是凈需求者和負儲蓄者,勞動年齡(15-64)人群是凈供給者和正儲蓄者。Aksoy et al.(2015)對人口年齡結構變化的經濟后果進行了計量分析(圖3),主要結論是:(1)年輕人口對經濟增長、投資、儲蓄和通貨膨脹的影響都是正向的,通脹系數高達0.75;(2)勞動年齡人口的經濟增長的效應為正,通脹效應為負(-0.87);(3)老齡人口的經濟增長效應為負,通脹效應為正(0.12)。所以,通脹率與撫養比率成正比。假設年輕組和老年組比例各增加1%,工作組減少2%,那通脹率將提高1.74%。值得強調的是,勞動力參與率下降的通脹效應等價于老齡化,因為其角色從生產者轉變成了需求者。

圖3:不同年齡人群的經濟含義

資料來源:Aksoy et al., 2015,東方證券

冷戰結束以后,前社會主義陣營國家的大量勞動力后備軍加入到全球產業鏈中,其新增數量約兩倍于發達國家陣營,其與發達國家的工資差異是吸引跨國公司在全球布局產業鏈的首要因素。勞動的正向供給沖擊不僅提高了產能,還降低了勞動的議價能力,對商品價格和工資都形成了向下的壓力。與此同時,西方國家勞動市場結構也在發生變化,55歲-64歲之間的勞動年齡人口和女性的勞動參與率都在持續提高;“臨時工”比例明顯提升;加入工會的勞動者占比持續下降,罷工等帶來的工時損失持續徘徊在低位……這些因素都提高了勞動市場的“松弛”程度,降低了勞動者的議價能力。

全球化不僅是商品的全球化,也是生產要素的全球化。勞動在三個要素中處于弱勢地位。對勞動力的替代來自三個方面:移民、資本和技術。20世紀80年代以來,其在主要西方國家國民收入中的份額不斷下降。在勞動內部,熟練勞動力是全球化和技術進步的受益者,實際工資增速顯著高于非技能勞動者。以美國為例,排名前5%的勞動者的工資水平與最低的20%的差異,從1971年的5倍擴大到了8倍。按受教育水平分類,過去40年,未獲得本科學位的男性勞動者的實際工資在整體上是下降的。這就是勞動市場的極化(polarizing)現象。

全球化影響下的人口總量與結構性變化直接導致了自然失業率下行。所以,失業率下行并不必然意味著勞動力市場更加松弛,因為衡量松弛程度的指標是失業缺口。雖然失業率在不斷降低,但勞動力市場卻沒有想象的那么“緊”,工資增長停滯也并非不合理。

2008年金融危機以來,主要國家和全球人口結構出現了“大逆轉”,這些變化都將提升自然失業率和勞動者的議價能力。

第一,以美國為代表的西方發達國家戰后“嬰兒潮”(1946年-1964年)開始進入老齡化階段,約持續至2025年才結束,而日本早已在20世紀90年代末就進入到老齡化社會。

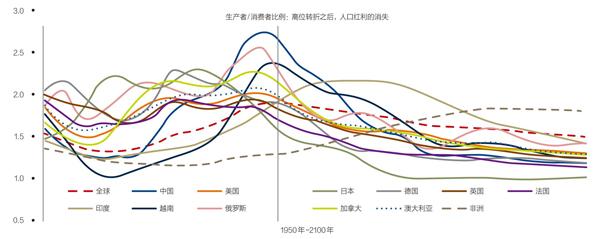

第二,中國早在2005年-2010年間就出現劉易斯拐點,農村轉移勞動力從過剩變為不足,又在2012年前后開啟了老齡化進程,生產者/消費者比例觸頂之后快速回落,新增勞動年齡人口開始轉為負值。由于兩個結構性轉折點幾乎在同一時期出現,又由于長期受到計劃生育政策的制約,中國經濟增長將更加受到人口的負面沖擊。劉易斯拐點之后,中國勞動力成本顯著快速提升,這對全球而言都是負向成本沖擊。換言之,僅從人口結構來說,中國已經從通縮的輸出者轉變為通脹的制造者。

第三,高年齡組和女性勞動參與率的提升空間越來越窄,且已基本觸及上限。印度與非洲將成為全球新增勞動人口的后備軍,但前者因為階層等原因,后者因為地理上的分割等原因,都難以彌補發達國家和中國帶來的負面沖擊。

圖4:全球人口結構的拐點已經出現

資料來源:聯合國,CEIC,東方證券

從全球口徑來看,生產者/消費者比例也已經在2015年出現拐點,勞動力供給不足的趨勢將難以扭轉。與此同時,隨著人口預期年齡的延長,獲老年癡呆癥等疾病的人口比例的顯著提升,全球供給相對于需求的缺口還將進一步被擴大。其財政政策含義是,醫療和養老等社保支出會持續增長,這可能意味著增加稅收,在美國,個人所得稅是政府稅收的主要來源,而個人所得稅率的提升會進一步傳導至工資。除此之外,代表勞動階層的右翼保守勢力的掌權,民族主義與反移民浪潮的興起,都會增加國內勞動者的議價能力,尤其是非熟練型勞動者,他們都是近30年來工資停滯和“去通脹”的主要貢獻者。所以,工資拉動型通貨膨脹的壓力或在未來較長時間逐步顯現。

人們常以日本的案例來反駁人口老齡化與通脹的相關性,這是在封閉經濟條件下得到的結論。全球化是解答日本在90年代人口老齡化與低通脹并行不悖的鑰匙。舉例而言,非高峰時期,道路施工并不妨礙交通的暢通度,因為車輛可以繞道而行。但在早晚高峰時期,周邊道路同樣擁擠,道路施工的影響就會顯現出來。日本雖然出現了勞動力不足,但中國和東南亞的勞動供給足以彌補缺口,這與日本在1985年以后持續擴大的對外直接投資是直接相關的。當下的全球勞動力市場正進入老齡化的“高峰期”,日本的經驗已不適用。

從分配角度來說,過去40年的全球化是技術和資本偏向型的。資本成本在利率下降和信用擴張中不斷下降,用資本替代勞動進行更加有利;這從整體上導致勞動份額的下降,但與此同時,技術密集型行業和熟練勞動力(高學歷)的工資顯著提升。技術與資本對低技能勞動的替代加劇了貧富分化和經濟失衡,趨勢已難以為繼。

轉變三:貨幣政策目標多維化與通脹容忍度的提升

至20世紀80年代中期,美元體系和浮動匯率制度在發達國家已基本確立,各國央行也基本從數量規則轉向了利率規則和通脹目標制的貨幣政策框架。貨幣市場短期利率成為最重要的貨幣政策工具,通脹預期的管理也成為貨幣政策的新工具。

鑒于20世紀70年代-80年代滯脹的教訓,抑制通脹,燙平通脹的波動性,成為央行的首要任務。德國央行及歐洲央行顯然對通脹的容忍度更低,而美聯儲則是低通脹與充分就業雙支柱。貨幣政策仍然需要在通脹與失業中取得平衡,但與70年代之前需求管理模式的不同之處在于,穩物價的優先級更高,對周期性失業的容忍度有所提升。

貨幣政策的內生性被認為是菲利普斯曲線平坦化的一個重要解釋。在泰勒規則中,被解釋變量是短期利率,解釋變量是產出缺口和通脹缺口,前者與勞動力市場緊密相關,產出缺口為負往往意味著勞動力市場較“緊”,即失業率低于自然失業率。如果勞動力市場偏緊,為避免勞動力成本上升進一步傳遞到商品市場價格,貨幣當局加息的概率會提高,通脹因此而被壓抑。故內生的貨幣政策在通貨膨脹和失業差距之間引入了正相關關系,中和了傳統菲利普斯曲線中負相關性,兩者合力導致菲利普斯曲線平坦化。

2008年以來,貨幣政策框架至少在以下幾個方面出現了變化。第一,后危機時代,2%的通脹目標實際上成了通脹的上限。隨著通脹和通脹預期的持續低迷,以及引導通脹上行的努力屢屢遭遇挫折,美聯儲開始微調貨幣政策規則,轉向參考一定時期內的平均通脹。還有觀點認為,應該將通脹目標提升至3%甚至更高。在低于2%的自然利率環境下,如果美國經濟再次受到一定的負面沖擊,2%的通脹目標將不足以使經濟回到潛在產出水平。這將增加美聯儲對通脹的容忍度。

實際上,2008年大危機之后,達拉斯聯儲一直在提倡截尾平均通脹目標。至少從2014年以來的擬合情況來看,其擬合度較傳統泰勒規則顯著提升,傳統泰勒規則隱含的短期利率在2019年底達到了5.3%,高于實際值3個百分點。使用截尾平均通脹修正的菲利普斯曲線的斜率的負值更大,擬合優度更高。

第二,貨幣政策關注的維度更加多元化,除了通脹與失業,還需要關注資產價格波動和金融風險,還需要考慮與財政政策的協同,尤其是要考慮政府的融資成本和債務杠桿率。通脹上行有助于降低政府實際融資成本。預計到2021年,美國公眾持有的聯邦政府債務(占GDP之比)將接近二戰時期的峰值(106%)。至2050年,該比例將達到195%。未來30年,凈利息支出將成為美國財政赤字擴大的主要原因(CBO,2020)。當然,在通脹超過一定范圍后,名義利率的漲幅很可能會超過通脹。對英國國債的一項長時序的研究也表明,近百年來,英國國債的利息來源已經從以前的財政盈余,轉變為借新還舊。通脹和名義利率能否維持低位,對于財政可持續性至關重要。雖然美聯儲對通脹的容忍度提升了,但實際上面臨更加艱難的權衡。

常見的反對意見有兩條:第一,2008年金融危機之后,美聯儲史無前例的量化寬松和資產負債表的擴張并未引發通脹;第二,最新數據顯示,無論是密歇根大學消費者信心調查,還是費城聯儲的專家預測(SPF)或亞特蘭大聯儲企業長期通脹預期調查(BIE),均顯示未來五年通脹預期仍較低。

針對這兩種疑問的回應分別是:第一,2008年之后量化寬松的資金大量滯留于金融市場,并未進入實體經濟,表現為準備金和基礎貨幣的陡增,而廣義貨幣增速并未大幅增長。2020年新冠肺炎疫情的沖擊的持續性較短,但宏觀政策的刺激力度卻更大,方式也顯著不同,直接結果是廣義貨幣與基礎貨幣增速同步提升。美國二季度M2同比增速調升至22.8%,三季度為24.1%,為上世紀60年代以來的最大值。覆水難收,隨著需求的復蘇,短期內通脹的壓力將會逐步體現。第二,通脹預期有路徑依賴,其逆轉是瞬間形成的,故不足以預示未來。即使是相對準確的專家預測,對實際通脹的預測效力也在下降。

上世紀50年代末至1965年,美國的通脹和失業組合與當前狀況相似:預期通脹率也呈水平狀,通脹率僅為1%左右;失業率降至4%以下,失業缺口高達2%。1966年,在勞動市場緊約束下,核心通脹開始快速爬升,1967年之后均運行在通脹預期之上,從而成為70年代滯脹的前奏。后危機時代,美國失業率雖然在不斷下行,但直到2017年,失業缺口才轉為負值,2019年接近1個百分點,為2001年以來的最大值。工資上漲的內生力量已經俱備,“只欠東風”!

通脹,等風來!

作為貨幣的一種價格,通貨膨脹是多個因素相互作用的結果,包括全球化趨勢、人口結構與流動、勞動力市場彈性、儲蓄與投資之間的總量平衡與結構特征,以及宏觀經濟政策和大宗商品與匯率波動等等。

近30年來,建立在美元信用本位下的全球化是理解通貨膨脹率的背景。產業內中間品貿易的全球化,資本要素價格的下降,勞動力供給的增加和貨幣政策規則的變化都是解釋全球范圍內去通脹和菲利普斯曲線平坦化的重要原因。然而,全球化已經在2008年出現逆轉,資本要素價格下行面臨零利率約束,全球人口紅利漸行漸遠,老齡化社會的負擔越來越重,貨幣政策也悄然降低了穩通脹的權重,貨幣當局不僅面臨著更復雜的權衡,還需謹慎維護其獨立性。這些因素都是呼喚通脹回歸和菲利普斯曲線“復活”的力量。

以上所有這些因素的疊加無疑提升了通脹上行的壓力,但再通脹是否真的實現,還取決于它們與債務陷阱、貧富分化、新技術革命等因素的合力。債務與貧富分化是壓抑總需求和名義利率,進而導致近十年來全球經濟停滯的重要因素,短期內難以緩解;以人工智能、物聯網和大數據等技術為代表的新一代技術革命有可能緩解勞動力不足的壓力,還將提升勞動生產率。這兩個方面,分別從需求側和供給側,壓抑了物價或工資。

綜合來說,我們認為,在關注通縮壓力的同時,未來也應該警惕潛在的通脹風險,而不是將其完全排除在外。考慮到今年的特殊情況,明年通脹率或出現脈沖式上行,而后逐漸回落。中長期來說,通脹中樞較前20年或顯著提升。但是,除大范圍戰爭等極端情況外,鑒于通脹持續性的下降,長時間出現5%以上通脹率的概率仍然不高。

(編輯:蘇琦)