基于創新過程視角的科技創新驅動力比較研究

林木西 張紫薇 和 軍

(遼寧大學 經濟學院,遼寧 沈陽 110036)

一、問題的提出

黨的十八大明確提出“科技創新是提高社會生產力和綜合國力的戰略支撐,必須擺在國家發展全局的核心位置”,強調堅持走中國特色自主創新道路、實施創新驅動發展戰略。2016年國務院印發《國家創新驅動發展戰略綱要》,提出到2020年實現我國進入創新型國家行列的發展目標。自創新驅動戰略實施以來,我國學者致力于從不同的角度闡釋創新驅動的內涵并論證了創新驅動對于中國經濟轉型的必要性。(1)劉志彪 :《從后發到先發:關于實施創新驅動戰略的理論思考》,《產業經濟研究》2011年第4期。

對于科技創新驅動力的測度是評價創新驅動戰略實施情況與進一步提高我國創新動能的基礎。但大部分對于創新驅動力的研究如徐娟等(2018)(2)徐娟等 :《創新驅動視角下培育強化西部經濟發展新動能》,《經濟研究參考》2018年第37期。、白俊紅等(2016)(3)鄭江淮等 :《中國經濟增長新舊動能轉換的進展評估》,《中國工業經濟》2018年第6期。仍停留在構建綜合指標體系后,采用降維的方法評價企業、行業或者區域創新系統的創新能力與創新效率,并未能夠體現創新對于經濟增長的驅動作用。少部分學者如鄭江淮等(2018)(4)白俊紅等 :《創新驅動是否促進了經濟增長質量的提升?》,《科學學研究》2016年第11期。、陶長琪等(2018)(5)陶長琪等 :《從要素驅動到創新驅動:制度質量視角下的經濟增長動力轉換與路徑選擇》,《數量經濟技術經濟研究》2018年第7期。開始關注到科技創新對于經濟增長的拉動能力,并以此重新定義了經濟增長驅動力的測度標準。以上兩篇文章雖具有溯本清源的重要意義,但僅是從宏觀層面研究科技創新對經濟增長的驅動力,存在兩點可拓展的研究空間。首先,已有研究并未關注到創新的過程屬性,未能分析創新投入、創新產出與應用的具體過程對經濟的驅動效果;其次,上述研究只停留在科技創新對經濟增長的作用,并未涉及對經濟社會發展的影響。

對此,本文借鑒了企業創新的CDM模型,從區域創新系統視角出發,將科技創新驅動力的宏觀評價分析建立在創新過程之上,打開了創新驅動經濟增長的“黑匣子”。與此同時,本文對于科技創新驅動力的評價不僅僅局限在創新對于經濟總量的分析,也關注到創新驅動的根本目標是實現經濟發展,拓展了科技創新驅動力的內涵。

二、文獻綜述與理論分析

科技創新是指新產品、新工藝等從產生到市場應用的全部過程,它包括初始設計與研發、投產制造與商業化擴散等一系列過程,是科技與經濟一體化的過程。(6)王竹君 :《中國技術創新對經濟增長質量的影響分析》,《生產力研究》2014年第6期。借鑒夏天(2010)劃分的創新驅動過程的階段特征和創新系統的過程理論,(7)夏天 :《創新驅動過程的階段特征及其對創新型城市建設的啟示》,《科學學與科學技術管理》2010年第2期。從投入到產出的過程維度看,科技創新驅動過程可以劃分為兩個階段,首先是科技創新投入與創新產出階段;其次是創新產出與經濟增長及經濟發展階段。

在科技創新驅動的第一階段,創新投入的內部要素是決定創新產出的主要因素。內部要素是指創新投入必備的創新人才、創新資本與創新載體。人才要素是創新活動的核心主體,具有能動性,包括從事科技活動和為科技活動提供直接服務的人員。科技創新的產生同樣需要資本投入。王家庭(2012)通過實證建模,證明了研發資金投入能夠顯著提高區域創新能力。(8)王家庭 :《科技創新、空間溢出與區域經濟增長:基于30省區數據的實證研究》,《當代經濟管理》2012年第11期。創新載體是區域創新系統的重要組成部分,包括高校和科研機構、科技企業孵化器、科技園、產業科技創新聯盟、公共技術共享等創新服務平臺。創新載體是創新資源的集聚區和利用平臺,完善且有效運轉的創新載體對于提升區域創新效率具有至關重要的作用。

在科技創新驅動的第二階段,科技創新成果能夠附著在傳統生產要素上提高其投入產出效率,進而推動地區經濟增長以及實現經濟社會全面發展。創新成果轉化與擴散是創新驅動第二階段的典型表現形式,該過程主要是依靠外部要素。部分學者研究了創新成果轉化過程中的影響因素,如張彩江(2017)的實證結果表明區域產業集聚水平對創新成果轉化階段影響至關重要。(9)張彩江等 :《技術擴散效應下產業集聚對區域創新的影響研究——基于兩階段價值鏈視角》,《科學學與科學技術管理》2017年第12期。梁永康等(2018)從投入到產出的過程角度,構建了綜合評價科技成果轉化價值的指標體系,并主張充分發揮市場配置資源的作用,才能提升科技成果轉化效率。(10)梁永康等 :《制造企業服務化績效評價指標體系研究》,《運籌與管理》2018年第9期。劉大勇等(2017)針對科技成果轉化的市場成熟度構建了評價指標體系,為科技成果轉化評價的可行性提供了重要參考。(11)劉大勇等 :《科技成果轉化的市場機制與市場成熟度評價》,《產業經濟評論》2017年第3期。

綜上,科技創新是實現經濟發展的必然途徑。然而,目前來看沒有學者從科技創新過程視角研究區域經濟增長與發展中的科技創新驅動力。對此,本文借鑒了企業創新的CDM模型,從創新過程視角,實證測度與比較了科技創新投入對創新產出的驅動力以及科技創新產出對經濟增長與經濟發展的驅動力。

三、模型構建

(一)模型設定

本文將區域創新系統視為一個獨立模塊,借鑒企業創新的CDM過程模型,構建了科技創新投入方程、創新增長方程和創新發展方程,分別考察創新投入對科技創新產出的驅動力、創新產出對經濟增長的驅動力、創新產出對經濟發展的驅動力。

1.創新投入方程。如上文所述,在創新驅動的第一階段,創新投入的內部要素是決定創新產出的主要因素。內部要素是指創新投入必備的創新人才、創新資本與創新載體。對此構建如下模型 :

lnAit=α0+α1lnhcit+α2lnrdit+α3lninsit+εit

(1)

2.創新增長方程。在科技創新成果轉化過程中,主要考慮其對于資本與勞動力要素使用效率的改善情況,對此在創新驅動經濟增長模型中,引入了資本存量、勞動力投入變量。

lnYit=β0+β1lnAit+β2lnKit+β3lnLit+εit

(2)

3.創新發展方程。影響經濟發展質量的因素不僅包括資本存量、勞動力投入和科技創新產出,同時也要考慮收入分配、節能環保等外部環境因素。對此,本文構建創新驅動經濟發展的實證模型如下。其中Xk為創新發展方程中額外引入的民生發展類相關指標,具體包括城鄉收入差距、環境污染、居民健康、社會保障以及公共基礎設施等方面的指標。

(3)

方程(1)和(2)構成了本文第一組聯立方程模型,方程(1)和(3)構成本文第二組聯立方程模型,分別測度了創新投入對創新產出的驅動力以及創新產出對經濟增長和經濟發展的驅動力。與單一方程模型的估計不同,對于聯立方程模型的估計,首先判斷其是否可以識別。經秩條件和階條件判斷可知,本文聯立方程模型中的每個方程均為過度識別,滿足了估計條件。在估計聯立方程組模型時,用OLS方法來估計會產生聯立偏差,2SLS方法沒有考慮模型方程之間的相關性,而3SLS方法考慮了模型系統中不同結構方程的隨機誤差項之間的相關性。因此,本文采用3SLS對模型進行估計,同時也使用了OLS和2SLS估計進行結果對比。

(二)變量設置

1.創新投入方程。在方程(1)中,本文選用三個指標衡量被解釋變量科技創新產出Ait,分別為各省專利授權量(A1),規模以上工業企業新產品銷售收入(A2)以及技術市場成交額(A3);解釋變量創新人才hcit為科學研究、技術服務和地質勘查業城鎮單位就業人員數,創新資本rdit為規模以上工業企業R&D經費,創新載體insit為科學研究、技術服務和地質勘查業全社會固定資產投資額。

(二)獨立的雙喙鳥紋。反山12號墓出土的玉琮上有獨立的雙喙鳥紋,它的造型為兩個圓圈,無卷云紋填充,左右各和一尖端物,類似鳥喙,見圖5。

2.創新增長方程。方程(2)中的被解釋變量Yit為各省GDP;解釋變量Kit為各省資本存量,參考張軍等(2004)對我國資本存量的測算研究,本文選用9.6%作為上年度資本存量的折舊率,計算各省資本存量,Lit為各省城鎮單位就業人數。(14)張軍等 :《中國省際物質資本存量估算:1952—2000》,《經濟研究》2004年第10期。

3.創新發展方程。方程(3)中的被解釋變量為經濟發展情況,本文采用經濟增長質量指數衡量經濟發展情況,該指數來自于西北大學任保平教授團隊自2008年起連續10年發布的《中國經濟增長質量發展報告》。該報告從經濟增長的效率、結構、穩定性、福利變化與成果分配、資源利用和生態環境代價以及國民經濟素質共六個維度測度了各省經濟增長的質量情況,該指標是目前對經濟質量評價領域最為權威的持續性研究。除在方程(2)中共有的解釋變量外,方程(3)中引入了民生發展類變量,包括giniit為城鄉居民可支配收入比,pollutionit為廢氣中煙粉塵排放量,healthit為每萬人中擁有衛生技術人員數,basicit為城鎮居民最低生活保障人數,trafficit為每萬人擁有公共交通車輛數,waterit為城市用水普及率。

(三)數據說明

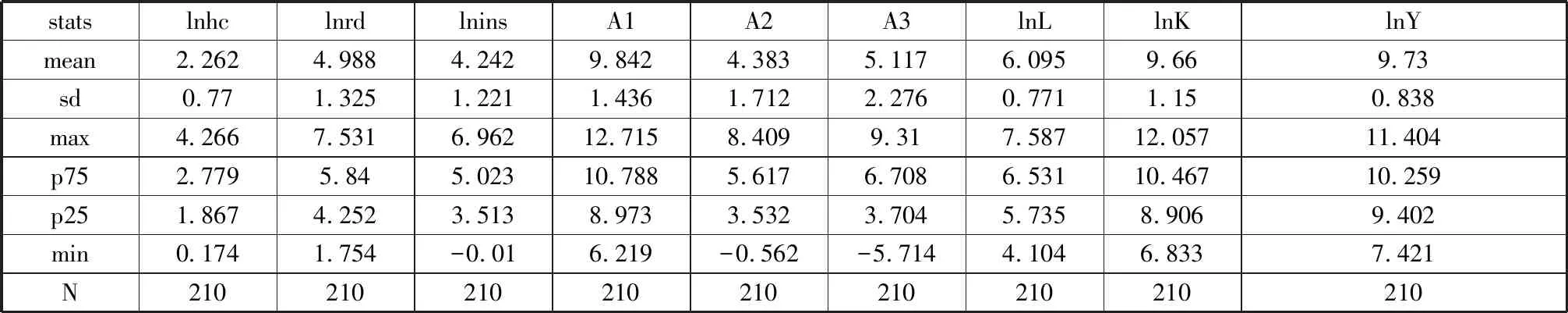

本文第一組聯立方程模型的樣本區間為2011-2017年,數據均來自于《中國統計年鑒》、《中國科技統計年鑒》以及國家統計局數據查詢中心網站。樣本數據的描述性統計如下表1所示。

表1 部分變量描述性統計

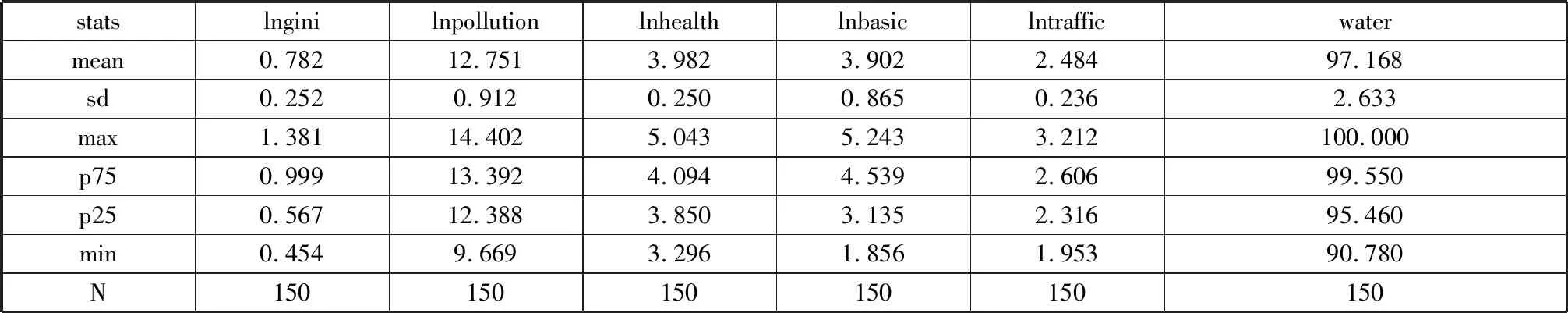

本文第二組聯立方程模型中的經濟發展變量來自于任保平教授團隊測算的經濟增長質量指數,由于最新發布的《中國經濟增長質量發展報告(2018)》中的數據截止到2015年,故本文第二組實證檢驗的樣本區間為2011-2015年,除經濟增長質量指標外,其余數據來自于《中國統計年鑒》以及國家統計局數據查詢中心網站。(15)任保平等 :《中國經濟增長質量發展報告(2018)》,中國經濟出版社2018年版,第14-18頁。由于篇幅有限,此處只列示額外補充的涉及民生發展類變量的描述性統計,結果見下表2。

表2 部分變量描述性統計

四、實證結果與分析

(一)創新驅動經濟增長模型

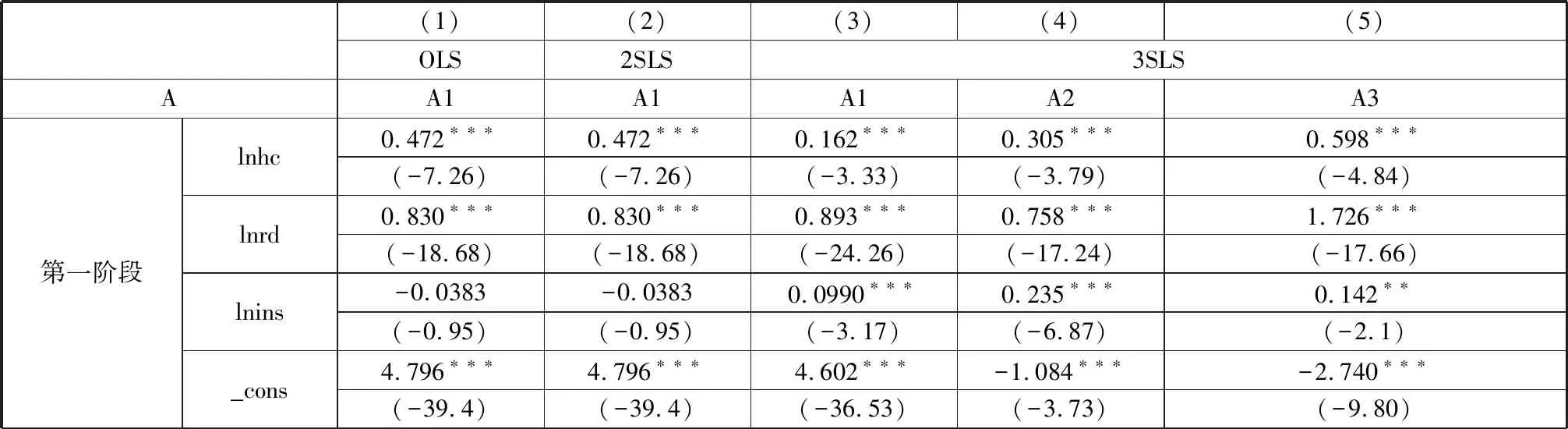

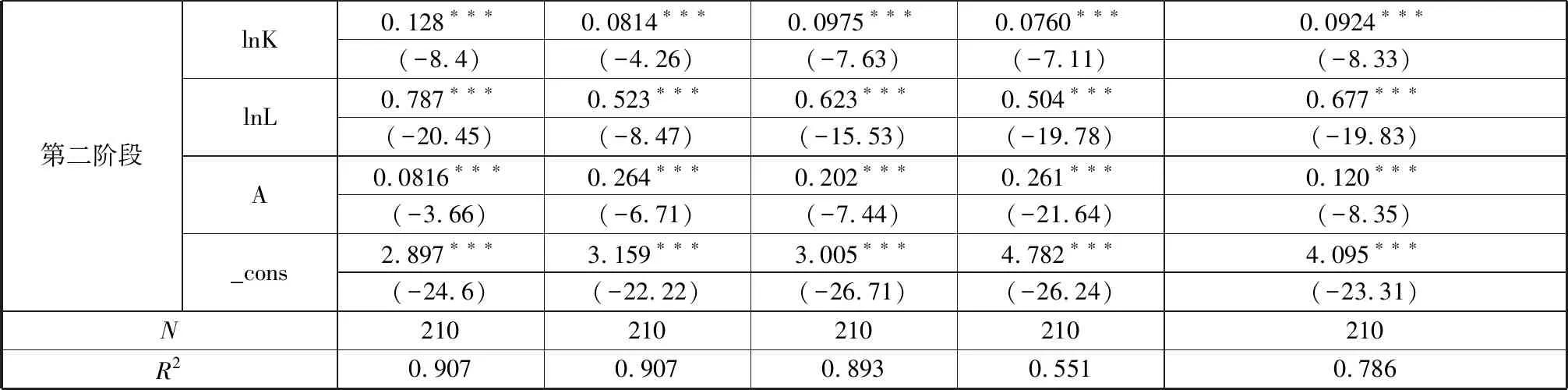

1.基礎回歸。為研究科技創新對經濟增長的驅動力,本文首先對第一組聯立方程模型進行回歸。為檢驗模型的適用性,在回歸方法上,同時采用了OLS,2SLS以及3SLS方法對創新驅動的兩個階段進行回歸;為驗證模型的穩健性,在變量選擇上,替換科技創新產出指標進行多次3SLS回歸,結果如下表3所示。

回歸結果列(3)表明創新人才、創新資本以及創新載體對于科技創新產出均有顯著的正向影響,且創新資本投入對于科技創新產出影響的彈性最大,其次是創新人才,最后是創新載體。該回歸結果說明現階段我國科技創新是創新資本投入主導型,而創新人才與創新載體對于科技創新產出的影響較弱,一定程度說明我國科技創新投入與產出過程呈現創新資本投入型粗放發展特點。變換科技創新產出指標后,結果依然穩健。

在創新驅動的第二階段,列(3)的回歸系數顯示,科技創新產出、資本存量和勞動力投入對我國經濟增長均呈現顯著的正相關。對比來看,(3)-(5)的回歸系數表明,不同指標衡量的科技創新產出對于經濟增長的驅動力不同。其中,新產品產出對于經濟增長的驅動力最強,其次是發明專利,最后是技術市場成交情況。這一定程度表明,在創新驅動經濟增長過程中,能否實現科技創新成果的有效轉化對于發揮科技創新驅動經濟增長的影響不可忽視。

表3 基礎回歸結果

第二階段lnKlnLA_cons0.128???0.0814???0.0975???0.0760???0.0924???(-8.4)(-4.26)(-7.63)(-7.11)(-8.33)0.787???0.523???0.623???0.504???0.677???(-20.45)(-8.47)(-15.53)(-19.78)(-19.83)0.0816???0.264???0.202???0.261???0.120???(-3.66)(-6.71)(-7.44)(-21.64)(-8.35)2.897???3.159???3.005???4.782???4.095???(-24.6)(-22.22)(-26.71)(-26.24)(-23.31)N210210210210210R20.9070.9070.8930.5510.786

注 : ***、**、*分別在1%、5%、10%水平下顯著;表中“()”內數據表示其標準誤;下同。

在此基礎上,本文進一步進行了時間動態性和區域的異質性比較分析,從時間維度分析了科技創新對經濟增長驅動力的變化趨勢,能夠動態地觀察我國實施創新驅動戰略以來科技創新驅動力變化特征,為檢驗創新驅動戰略的有效性提供了經驗證據。對東中西以及東北四個經濟區的橫向比較,能夠更有效地掌握我國不同經濟區創新驅動情況。

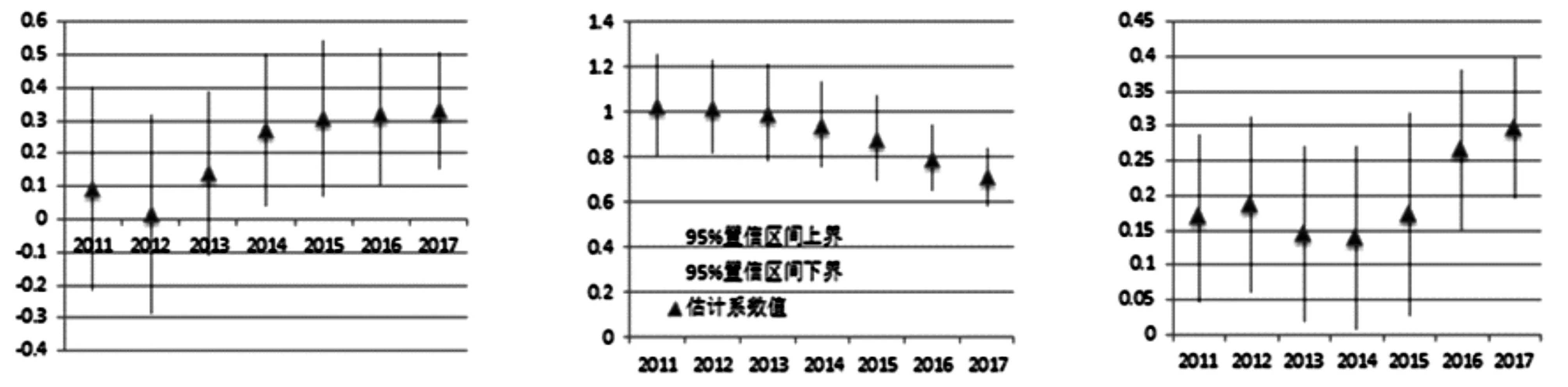

2.時間動態性比較。圖2和圖3是在科技創新驅動的第一階段,創新人才和創新資本對科技創新產出驅動力的動態比較。從時間趨勢上看,我國的創新人才對科技創新產出的驅動力自2012年起不斷提高,創新資本要素對科技創新產出的驅動力不斷下降,說明我國創新人才對于創新產出的貢獻不斷提高,但兩類要素對比而言可以發現我國的科技創新產出仍然呈現以創新資本投入為主的特征。

圖4為科技創新產出對于我國經濟增長的驅動力,從回歸系數看,2012-2014年,我國科技創新產出對經濟增長的驅動力呈現下降態勢。2014年起,科技創新產出對于經濟增長的驅動力明顯提高,尤其是2016年科技創新對經濟增長的驅動力明顯增強,一定程度的說明了我國實施創新驅動戰略對于驅動經濟增長的有效性。

圖2 創新人才對科技創新產出驅動力 圖3 創新資本對科技創新產出驅動力 圖4 科技創新產出對經濟增長驅動力

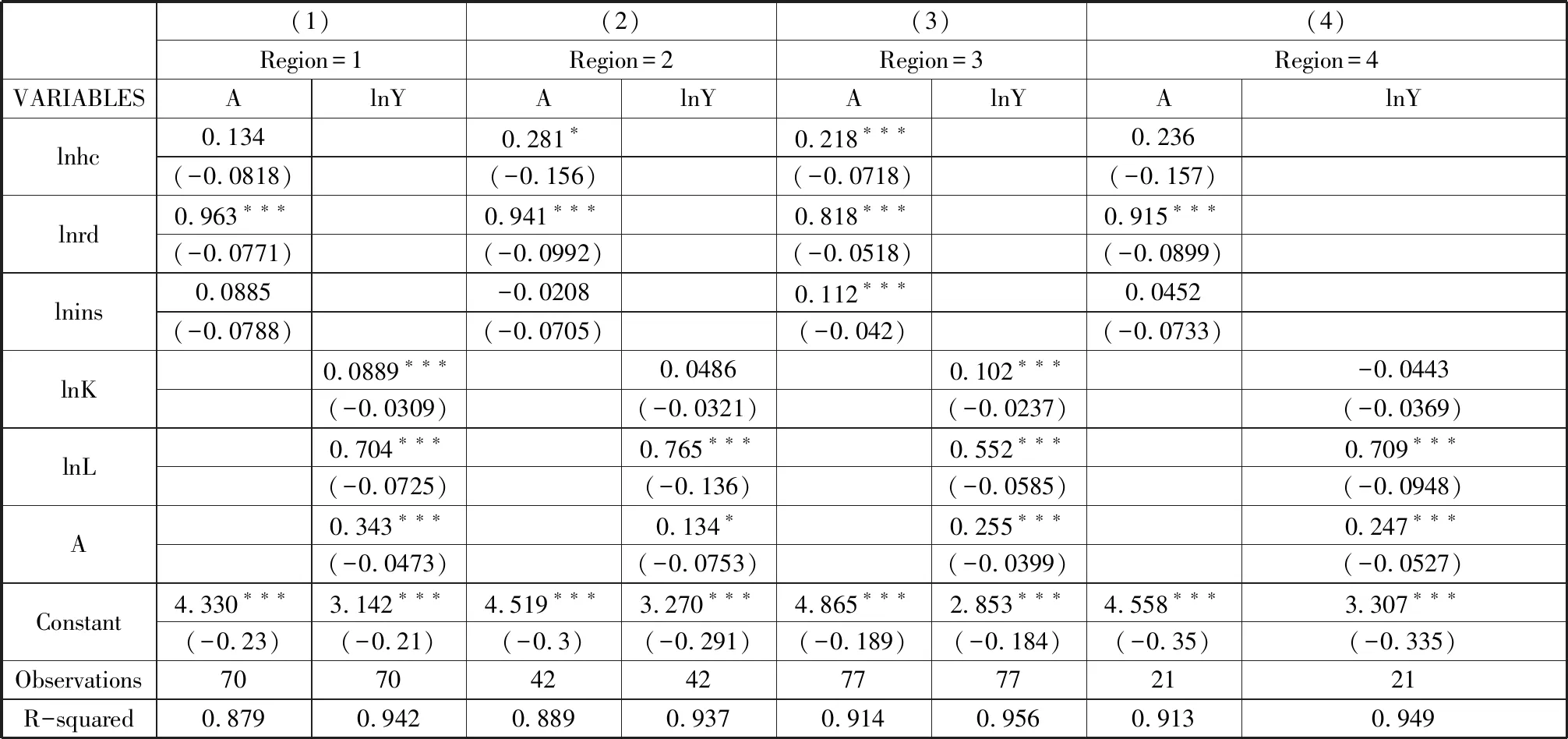

3.區域異質性比較。本文按照東、中、西及東北地區對樣本進行劃分,檢驗創新對經濟增長的驅動力,其中region=1代表東部區域樣本;region=2代表中部區域樣本;region=3代表西部區域樣本;region=4代表東北三省樣本。回歸結果如下表4所示。

在創新驅動的第一階段,四大區域都以研發投入為主驅動創新產出,東部和東北地區的創新資本對創新產出的貢獻最大,而創新人才和創新載體建設對創新產出的影響不顯著;相比而言,中部地區創新資本與創新人才對創新產出均有顯著的正向影響;西部地區表現較為均衡,其創新資本、創新人才以及創新載體建設對創新產出均具有顯著的正向影響。

在創新驅動的第二階段,四大區域的科技創新產出對經濟增長均呈現顯著正相關,東部地區的科技創新產出對經濟增長的驅動力最強,中部地區的創新驅動力最弱。勞動力要素仍然是拉動我國經濟增長的主要投入,西部地區相對其他區域勞動力要素驅動力較弱,而資本投入對經濟拉動作用較強,東北地區則呈現相反態勢,對于東北而言,資本投入對于經濟增長具有不顯著的負向相關性。

(二)創新驅動經濟發展模型

1.基礎回歸。在創新驅動發展模型中,本文仍然采用了OLS,2SLS和3SLS對樣本進行回歸,在創新驅動的第一階段,科技創新產出仍然表現為以創新資本投入驅動為主的特征,與上文結果較為一致,此部分不作過多探討。此處,本文主要探討創新驅動的第二階段,從表5的回歸結果看,我國科技創新產出對于經濟發展呈現顯著的正相關,而資本存量對于經濟發展呈現顯著負向影響,勞動力投入對于經濟發展具有不顯著的負相關性。由此來看,科技創新產出是提升經濟發展水平的主要動力,而傳統的生產要素如資本和勞動力對于經濟發展而言表現為負相關關系,一定程度說明了當前我國繼續依靠要素驅動與投資驅動的粗放發展方式不利于經濟發展質量提升。

表4 區域異質性檢驗結果

2.時間動態性比較。由圖5可知,從時間維度看,科技創新對于經濟發展質量提升的驅動力呈現先下降后上升的態勢,由于數據有限,無法實證檢驗2016年后科技創新產出對于經濟發展質量的驅動力,但從趨勢上看,科技創新產出的驅動力不斷增強。從圖6和圖7可知,我國資本存量對于經濟增長質量的提升先增加后小幅下降,勞動力投入對于經濟發展的驅動力變動較為平穩,呈現小幅上升態勢,說明從2011年開始,我國加快轉變生產要素使用觀念,資本投入對于經濟發展的集約能力不斷增強,勞動力投入也表現為集約化特征。

3.區域異質性比較。從東、中、西部以及東北地區的分樣本回歸結果看,科技創新對于經濟發展的驅動力均呈現正向相關,但只有東部地區結果顯著。四大區域系數對比來看,東部地區的回歸系數高于其他區域,其次是西部地區和中部地區,而東北地區的科技創新產出對經濟發展的驅動力最弱。

五、對策建議

基于以上研究,本文提出以下對策建議 :

其一,全面促進科技成果有效轉化。科技創新成果的有效轉化是實現創新投入到產出再到驅動經濟增長與經濟發展的重要環節。有效促進科技成果轉化需要從三方面著手。首先,在創新源頭上,加強產學研合作,突出企業創新的主體地位,充分發揮市場配置創新投入資源的主導作用。其次,構建創新成果轉化的信息捕捉機制,充分利用科技成果信息交流平臺,理清各級各類科技平臺關系,促進科技成果與市場主體的有效對接。最后,科技成果轉化需要相應的人才支撐,因此要加強勞動力技能培訓,“以良好的資源配置與服務理念強化優秀人才創新型人才培養”(16)魏可媛、趙勇 :《普通高校教學質量評價體系建設——基于創新人才培養的視角》,江西人民出版社2018年版,第88頁。,大力提高人力資本水平。

其二,增強政府科技政策有效性。大規模建設科技創新載體已經成為現階段各地方政府實施創新驅動戰略的主要抓手,大力投入財政資金建設創新研發中心、資源交易平臺等近乎代表了地方政府實施創新驅動戰略的政績表現,但能夠實際有效運轉并發揮科技資源集聚優勢的平臺不多。在此背景下,必須深入思考如何能夠提高已有平臺的高效率運轉以及如何構建科學的政績考核指標體系,從而發揮科技平臺優勢以及政府治理機制的有效性,促進我國經濟實現創新驅動發展。

其三,提升區域創新政策針對性。從區域對比看,不同地區呈現較大異質性。對此,在實施創新驅動發展戰略時,各地區應該因地制宜找準薄弱環節發力,才能有效提高科技創新驅動力。比如,東北三省的創新驅動力普遍較低,大規模的資本投入甚至阻礙了經濟發展,因此,東北地區應該大力實施引才、育才政策,發揮創新人才對經濟增長和經濟發展的驅動力。