極小種群野生植物海南假韶子結構解剖特征研究

崔 杰,洪文君,劉 俊,陳偉玉,何書奮,羅金環

(1.廣州市大嶺山林場,廣東 廣州 510900;2.三亞市林業科學研究院,海南 三亞 572000)

【研究意義】植物的形態結構是其功能的基礎,植物與環境間的變化存在一定的關聯性[1-2],解剖結構特征能更好地體現其對環境的適應性[3]。【前人研究進展】根系為植物吸收水分的重要器官之一,也是根系長期處于環境中對水分的適應。根系結構中木質化程度、導管直徑大小均能影響植物適應環境的能力[4]。莖作為輸送水分、營養、保水能力及維持機械支撐作用的重要器官[5],其維管組織、髓、韌皮部和木質部均是重要的輸導結構,具有高效運輸水分的作用。葉部結構最能體現對生態條件的長期適應特點[6],可塑性較強,其葉片增厚、柵欄組織增加、葉肉組織結構緊密度增加、柵欄組織與海綿組織的分化程度等均能間接體現植物對環境的適應及水分存儲效率[7-8]。【本研究切入點】海南假韶子(Paranephelium hainanensis)為無患子科常綠喬木樹種,為我國特有種,僅分布于海南島崖縣[9]。因植株數量極為稀少、分布區域狹小,被列為我國Ⅱ級稀有瀕危保護植物和國家重點保護野生植物(第一批)》[10]以及在IUCN瀕危物種紅色名錄中被確定為極危種[11]。目前,該物種的生境遭受退化,人為破壞較為嚴重;其次種子壽命短及其數量少,繁育技術較難突破,致使該物種的保護面對較大困難。近年來,在植物形態結構領域研究較多[8,12-13],對海南假韶子的研究主要集中在有機酸類和醇類化合物[14-15]、群落生態學[16]、種群分布[17]、群落土壤特性[18]等方面,但尚未見有結構解剖結構的研究報道。【擬解決的關鍵問題】海南假韶子天然分布于石灰巖地區的三亞落筆洞和土壤母質為花崗巖的亞龍灣森林公園,多生長于石巖縫隙中,其生境較為特殊。為探討該物種的根莖葉解剖結構特征與水分運輸機制,揭示該極危種能夠適應環境的特殊結構,皆在為該物種的生態適應性研究提供一定的理論指導。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

供試材料為野生分布在三亞市吉陽區落筆洞的海南假韶子,選取3~5株成熟、健康、向陽面的植株作為樣本,采集植物成熟的根、莖、葉和氣生根組織,并帶回實驗室用自來水洗干凈表面污物,晾干水分后備用。

1.2 試驗方法

在海南假韶子的根部、莖部、葉片和氣生根的中部取材,葉片切成1 cm×1 cm小塊,根、莖和氣生根截取5 mm長的小段,切好的材料用清水沖洗后,放入體積分數為70%乙醇配制FAA固定液(70%酒精90 mL+冰醋酸5 mL+甲醛5 mL)中固定,24 h后將根部、莖部和氣生根轉入乙二胺軟化劑中進行軟化。石蠟切片法制片(橫切制片),切片厚度8~12 μm,番紅-固綠雙重染色,中性樹膠封固,并在Leica-DMLB顯微鏡照相并觀察[19]。

利用Image J軟件系統測量海南假韶子根部、莖部和氣生根的半徑、表皮厚度、木質部厚度、韌皮部厚度、導管直徑等,計算韌皮部與木質部之比;測量葉片厚度、上下表皮厚度、上下表皮角質層厚度、柵欄組織厚度、海綿組織厚度等,同時計算柵欄組織與海綿組織之比(柵海比)、葉片柵欄組織結構緊密度、葉片海綿組織結構疏松度等。每個部位測量5~8個樣本,每個樣本測量10個視野,取平均值作為最終測量值。

采用Excel 2010軟件進行數據處理,采用SPSS 21.0進行統計分析。

2 結果與分析

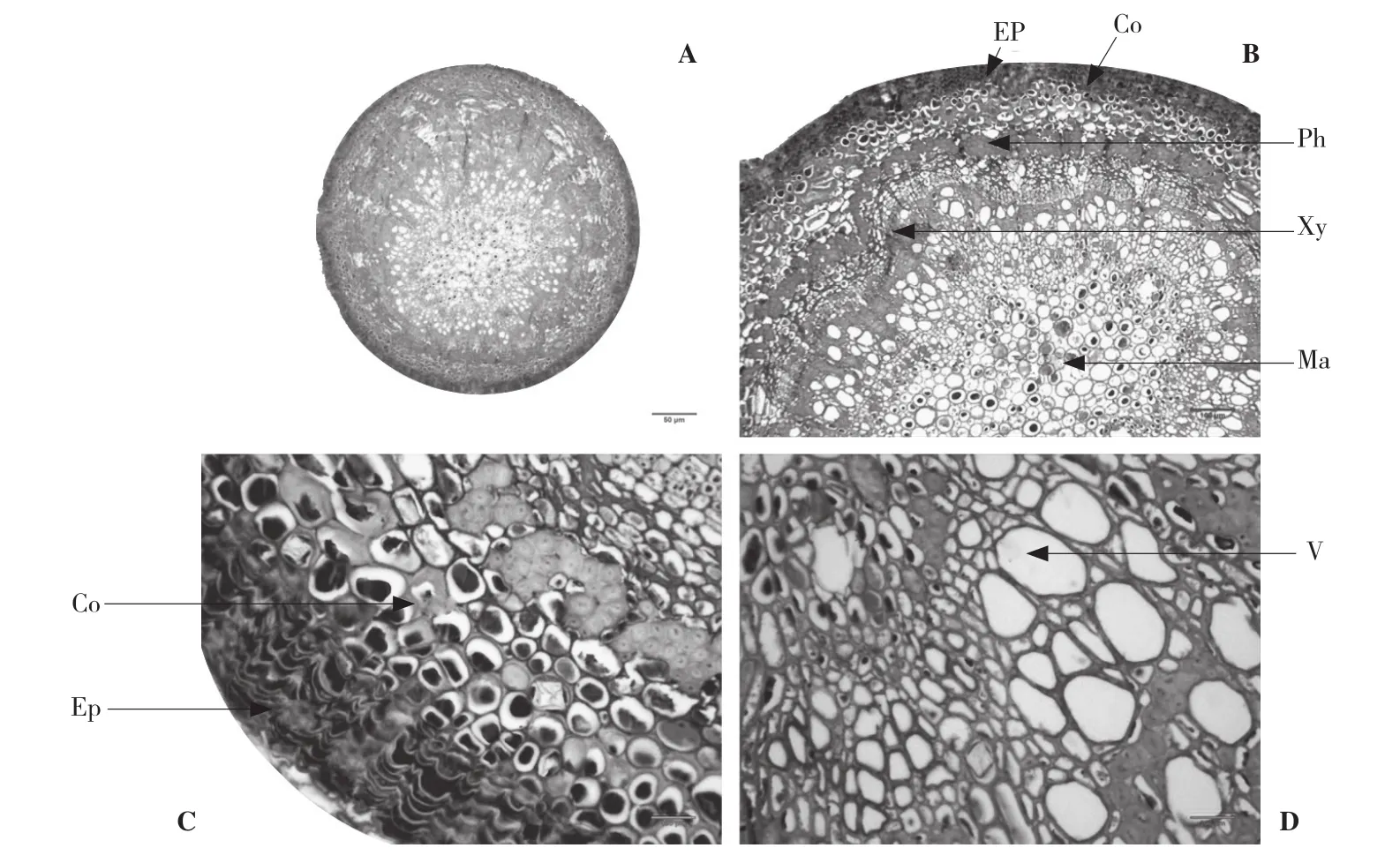

2.1 海南假韶子葉片橫切面結構

海南假韶子葉片結構由表皮層、葉肉組織和維管束等部分結構組成(圖1)。海南假韶子葉片為異面葉,葉片厚度為441.81(±76.35)μm;上、下表皮細胞各具有一層長方形細胞,厚度分別為42.23(±1.59)μm 和 26.03(±1.76)μm,細胞大小差異不大,細胞形狀短柱形,排列緊密,葉表皮細胞外平周壁上分布著角質層(圖1A)。海南假韶子柵欄組織細胞垂直葉表整齊排列,厚度為66.71(±3.15)μm,細胞呈短柱形,1層,排列較為緊密,分布著較多的葉綠素;海綿組織厚度為292.25(±62.47)μm,排列疏松,5~7層細胞,其內有較多簇晶分布(圖1B),胞間隙較大,形成很大的通氣組織,有利于增加水分的儲量。海南假韶子葉片的柵海比0.23,葉片緊實度為15.36%、疏松度67.23%。

海南假韶子葉脈維管束由木質部、韌皮部及木質部和韌皮部之間的形成層組成(圖1C)。維管束呈圓環狀,木質部輪廓近半環狀,韌皮部半環狀連續或不連續排列,包圍在木質部外方或內部,形成雙韌維管束。

圖1 海南假韶子葉片橫切面結構Fig.1 Microstructure (transverse section) of Paranephelium hainanensis leaves

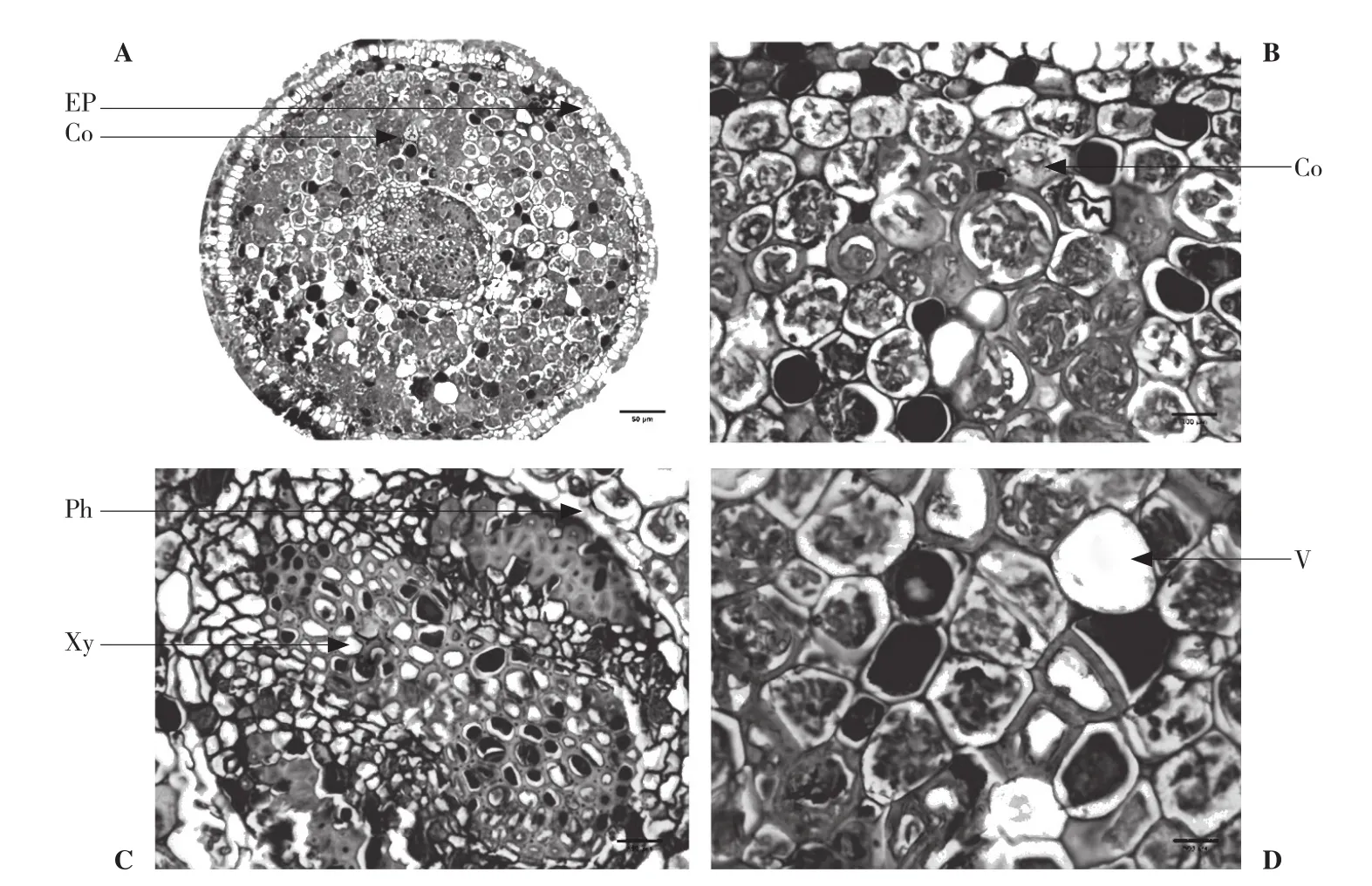

2.2 海南假韶子莖部橫切面結構

由圖2可知,海南假韶子莖部由表皮、基本組織、維管束和髓組成(圖2A)。海南假韶子莖結構半徑為183.80(±3.48)μm,表皮由多層細胞組成,較厚、排列整齊緊密(圖2B、C),占半徑的3.51%。維管束近兩輪環形排列,包括韌皮部和木質部兩部分,韌皮部和木質部分別占半徑的101.50%和11.30%;木質部具有明顯的導管,導管數量多且大,直徑為83.16(±6.86)μm。莖的中部具有較大的髓腔(圖2D),由大量薄壁細胞構成,髓組織較發達、占半徑的23.72%,薄壁細胞排列緊密、無細胞間隙。

圖2 海南假韶子莖部橫切面結構Fig.2 Microstructure (transverse section) of Paranephelium hainanensis stems

2.3 海南假韶子根部橫切面結構

海南假韶子根部由表皮、皮層、中柱鞘和維管束組成。根半徑為238.38(±6.49)μm,表皮位于最外層,起保護和吸收功能,表皮細胞1層,排列整齊緊密(圖3A),占莖半徑的9.60%。皮層是表皮內的幾層薄壁細胞,結構較為發達,皮層層數達8~10層(圖3B),占半徑的57.47%;薄壁細胞較大,排列較緊密。韌皮部占半徑的3.94%,木質部占半徑的48.68%(圖3C),導管數量較少,直徑170.14 μm(圖3D)。

圖3 海南假韶子根部橫切面結構Fig.3 Microstructure(transverse section) of Paranephelium hainanensis roots

2.4 海南假韶子氣生根橫切面結構

海南假韶子氣生根類似雙子葉植物莖的構造,從外到內依次是木栓層、皮層、韌皮部、木質部和髓,推測其主要具有類似莖的水分輸送功能。海南假韶子氣生根半徑為243.61(±2.20)μm,木栓層細胞有3~5層,細胞排列較緊密,占半徑的7.33%(圖4A)。氣生根的皮層位于木栓層和維管柱之間,由大量薄壁細胞組成,細胞排列整齊,占半徑的38.30%(圖4B);氣生根的韌皮部和木質部不發達,分別占半徑的2.07%和9.94%;髓部結構較為發達,由大量薄壁細胞組成,占半徑的34.60%(圖4C)。

圖4 海南假韶子氣生根橫切面結構Fig.4 Microstructure (transverse section) of Paranephelium hainanensis aerial roots

3 討論

海南假韶子作為分布區域狹小、數量稀少的珍稀瀕危植物,自然分布于石頭山的常綠闊葉林。成年樹表現出陽性樹種特性,幼苗較耐蔭,處于透光率低、土層較厚的林下,其生境較為特殊。Guan等[20]研究表明葉的形態結構最為直觀反映出對環境適應性。例如,蔣迎紅等[21]研究海南風吹楠(Hors fi eldia hainanensis)角質層厚度較厚,葉脈發達,維管束的韌皮部和木質部發達,海綿組織中分布大量簇晶等結構特征說明具較強的耐旱性。崔大練等[22]和王玉等[23]研究表明,紫穗槐(Amorpha fruticosa)和青錢柳(Cyclocarya paliurus)的葉片結構均具有發達的柵欄組織且排列緊密,其利用光能的效率越高。然而,海南假韶子葉片為異面葉,葉片分布著較厚的角質層,柵欄組織含較多的葉綠素,海綿組織中分布簇晶,這些結構可有效地避免強烈的光照灼傷葉片及水分的過度蒸騰,也反映出具有一定的耐旱能力。這也可能是海南假韶子在石頭山縫隙的特殊生境良好生長的原因。

本研究結果表明,海南假韶子莖結構半徑為183.80 μm,表皮由多層細胞組成,排列整齊緊密,木質部具有明顯的導管,導管數量多且大。該物種莖結構特征與四藥門花[8]、吉貝(Ceiba pentandra)[5]和夏蠟梅(Sinocalycanthus chinensis)[24]莖的結構較為相似。這些莖結構有利于海南假韶子增強莖的貯藏功能,提高水分運輸的有效性,增強其對環境的適應性能力。根系是植物與土壤接觸的唯一部位,是植物水分來源最主要的途徑。海南假韶子皮層結構發達,為根系提供一定的保護作用。皮層結構中薄壁細胞大,充分增加根系吸水和礦物質能力。根部維管組織具有較高的木質化,但韌皮部不發達且導管數量較少,這種類型的導管具有較低輸導能力。

值得關注的是,海南假韶子具有氣生根結構,由木栓層、皮層、韌皮部、木質部和髓組成。汪攀等[25]研究表明,發達的木栓層可控制水分散失和熱量傳遞,也可防止外界因素對組織的機械損傷,具有不透氣和不透水性特點,構成質外體運輸屏障,保證根內部代謝活動的正常進行。海南假韶子木栓層細胞有3~5層,細胞排列較緊密,髓部結構較為發達,由此推測,這種結構有助于加強機械防護作用及有利于增強其抗旱性。海南假韶子根部和氣生根結構均具有協同作用,讓其適應高溫、干旱的特殊環境。

4 結論

海南假韶子根、莖、葉和氣生根形態結構研究表明,該種群具有一定的耐旱性能力。本研究團隊的實地調查和長期試驗發現,在進行遷地保護時,海南假韶子成年樹喜光,適于在疏林下生長,幼苗不耐高溫強光照,適宜在郁閉度中等的林下生長,以適應其生境需求。