柑桔砂皮病菌鑒定及室內藥劑篩選試驗

何永林,黃曉琴,黎起秦,陸 溫,林 緯,袁高慶

(1.廣西大學農學院,廣西 南寧 530004;2.玉林市農業科學院,廣西 玉林 537000)

【研究意義】柑橘砂皮病又叫黑點病、樹脂病、褐色蒂腐病,因各發病部位、癥狀、時期不同而有多種名稱。過去柑橘砂皮病屬于次要病害,一般結合柑橘其他病害對其進行兼治。近些年來,由于低溫凍害、濫用化學藥劑、管理粗放等原因,導致柑橘砂皮病發生面積逐漸增加,上升為主要病害,嚴重影響果實外觀和品質,降低了果農的經濟收入,對我國柑橘生產造成嚴重制約[1-2]。另外,由于不同病原間以及同種病原不同來源的菌株間對藥劑的敏感性差異較大[3]。因此,篩選出適用于當地柑橘砂皮病菌的高效藥劑有助于提高化學防治效果,同時增加防治藥劑輪換種類,減少病原菌產生抗藥性的機率。【前人研究進展】柑橘砂皮病的病原以間座殼屬真菌柑橘間座殼(Diaporthe citri)為主要代表種群,無性態為柑橘擬莖點霉菌(Phomopsis citri),廣泛分布于世界各大相橘產區[4-5]。但柑橘砂皮病菌種群組成復雜,不同地區病原可能不一定相同。柴思睿對江西省柑橘黑點病菌種群調查發現,除優勢種D.citri之外,還有26個Diaporthe種可引起柑橘黑點病[6]。廣西是我國柑橘的最大產區,當地柑橘砂皮病發生普遍, 且呈暴發趨勢[7]。目前對該病的防治除了采用農業措施增強果樹樹勢外,主要依賴化學防治。國內防治柑橘砂皮病以代森錳鋅、咪鮮胺、苯并咪唑類、三唑類殺菌劑等為主[8-10],多為傳統的單劑農藥,防治對象較單一且易產生抗藥性。張岳等[11]對26種殺菌劑對柑橘砂皮病菌的室內毒力測定,在治療性殺菌劑中,毒力最高的是250 g/L吡唑醚菌酯,其EC50為0.2001 mg/L;在保護性殺菌劑中,毒力最高的是80%代森錳鋅,其EC50為3.3946 mg/L;周娜等[12]在測定33種殺菌劑對柑桔砂皮病菌的毒力時發現,雙胍三辛烷基苯磺酸鹽、氟硅唑、多菌靈、咪鮮胺錳鹽、吡唑醚菌酯、苯醚甲環唑、咪鮮胺、戊唑醇、甲基硫菌靈的抑菌效果較強,其EC50在0.0112~1.7296 mg/L之間。【本研究切入點】本研究以廣西柑橘園表現典型砂皮癥狀的病果為試驗材料,對病原菌進行分離和鑒定,通過菌絲生長抑制法測定了21種藥劑對柑橘砂皮病菌的抑制作用,從中篩選出抑菌效果好且能兼治柑橘其他病害的藥劑進行室內毒力測定。【擬解決的關鍵問題】分離并鑒定廣西當地柑橘砂皮病菌菌株,篩選更適合當地的高效廣譜藥劑,為田間防治柑橘砂皮病提供參考。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

2017年從廣西桂林富川縣柑橘果園采集表現典型砂皮癥狀的病果,從中分離獲得柑橘砂皮病菌菌株,作為藥劑篩選供試菌株。

供試藥劑:70%代森聯水分散粒劑(德國巴斯夫公司),10%苯醚甲環唑水分散粒劑(北京中發百農生物化學技術有限公司),50%咪鮮胺懸浮劑(江蘇惠民農業科技有限公司),30%吡唑醚菌酯懸浮劑,25%氟環唑·噻呋酰胺懸浮劑,250 g/L丙環唑乳油(陜西美邦農藥有限公司),22.5%啶氧菌酯懸浮劑(安陽市銳普農化有限責任公司),35%氟環唑·吡唑醚菌酯懸浮劑(河南豫之星作物保護有限公司),20%噻菌銅懸浮劑(浙江龍灣化工有限公司),80%代森錳鋅可濕性粉劑(美國陶氏益農公司),1.8%辛菌胺醋酸鹽懸浮劑(西安嘉科農化有限公司),46%氫氧化銅水分散粒劑(美國杜邦公司),12.5%戊唑醇乳油(四川省慧峰植保科技有限公司),50%氯溴異氰尿酸可濕性粉劑(河北上瑞化工有限公司),40%苯醚甲環唑·吡唑醚菌酯懸浮劑(天津萬源新綠生物科技股份有限公司),40%多菌靈懸浮劑(青島杜邦化工集團有限公司),47%春雷霉素·王銅可濕性粉劑(青島金爾農藥研制開發有限公司),30%氟環唑懸浮劑(江西千益化工股份有限公司),80%乙蒜素乳油(河南科邦化工有限公司),24%吡唑醚菌酯·壬菌銅微乳劑(陜西上格之路生物科技有限公司),40%喹啉銅·吡唑醚菌酯懸浮劑、40%喹啉銅懸浮劑(陜西康禾立豐生物科技藥業有限公司),30%吡唑醚菌酯懸浮劑(陜西美邦農藥有限公司)。

1.2 柑橘砂皮病菌的分離與鑒定

采用常規分離法對果實病組織進行分離,取2 mm×2 mm的砂皮病組織塊,放入75 %酒精消毒30~60 s,在1%升汞溶液中消毒1 min,用無菌水漂洗3次,將組織塊置于馬鈴薯葡萄糖瓊脂(PDA)平板上,28℃恒溫培養。將分離菌株純化后置于馬鈴薯葡萄糖瓊脂(PDA)及燕麥瓊脂(OMA)中28℃下培養,觀察菌落培養性狀、產孢結構、分生孢子形狀及顏色,并測量大小。另外提取菌株的菌絲體DNA,用真菌通用引物ITS4與ITS5對菌株的rDNA-ITS序列進行PCR擴增[4],擴增反應條件如下:預變性94℃5 min,變性94 ℃ 30 s,退火55 ℃ 30 s,35個循環,延伸 72 ℃ 45 s,最后 72 ℃延伸 10 min,4 ℃保存。擴增產物經純化后測序并通過GenBank數據庫對序列進行BLAST比對分析。結合病原菌的形態特征,確定其種類。

1.3 21種藥劑對柑橘砂皮病菌的抑制作用測定

采用菌絲生長速率法初步測定藥劑對柑橘砂皮病菌的抑制作用。將供試的21種藥劑分別與PDA培養基混合制成含藥培養基平板,每種藥劑設置10、1、0.1μg/mL3個濃度梯度,每個藥劑濃度3次重復。將含相同量無菌水的PDA培養基作為對照。用5 mm直徑的打孔器選取供試菌株菌落邊緣打孔,將菌餅帶菌絲的一面向下接種到含藥平板中央,置于28 ℃的光照培養箱中培養7 d,以十字交叉法測量菌落直徑(mm),取其平均值,計算各藥劑濃度對菌絲生長的抑制率:

1.4 5種藥劑對柑橘砂皮病菌的室內毒力測定

在藥劑初篩選試驗基礎上,篩選5種抑菌率高、抑菌譜廣的新型藥劑,測定其對柑橘砂皮病菌的室內毒力。針對不同藥劑分別配置一系列濃度梯度,每個藥劑濃度3次重復,按照上述菌絲生長速率法測定各濃度梯度的藥劑對病菌的抑制率。用SPSS V20軟件統計分析,將藥劑濃度換算成濃度對數(x),菌絲生長抑制率換算成抑制機率值(y),計算毒力回歸方程、相關系數(r)及抑制中濃度(EC50)。

2 結果與分析

2.1 病原菌的鑒定

從病果上分離獲得3株形態特征一致的菌株F-3-1、F-3-2和F-3-3。菌落初期白色、稀疏、羽毛狀,后期暗灰色至黑色、棉氈狀,呈同心輪紋狀擴展。在PDA平板上培養60 d未觀察到產孢結構。在OMA上培養30 d左右,菌落產生黑色小點即分生孢子器,分生孢子器近球形,具孔口,分生孢子梗無色近圓柱型。甲型(α)分生孢子橢圓至紡錘形,單孢無色,兩端各含1個油球,平均大小為8.83 μm×3.81 μm,未觀察到乙型(β)分生孢子。

任選其中1株具有致病力的菌株F-3-3進行rDNA-ITS序列的PCR擴增,經測序和同源性比對,發現F-3-3菌株的rDNA-ITS序列與GenBank中的Diaporthe citri的同源性達99%。結合形態特征(圖1),確定從柑橘砂皮病病果上分離得到的菌株F-3-3為D.citri,其無性階段為Phomopsis citri。

圖1 柑橘砂皮病菌F-3-3菌株在燕麥培養基上的培養性狀及形態特征Fig.1 Culture characteristics and morphological characteristics of F-3-3 strain on of D.citri OMA medium

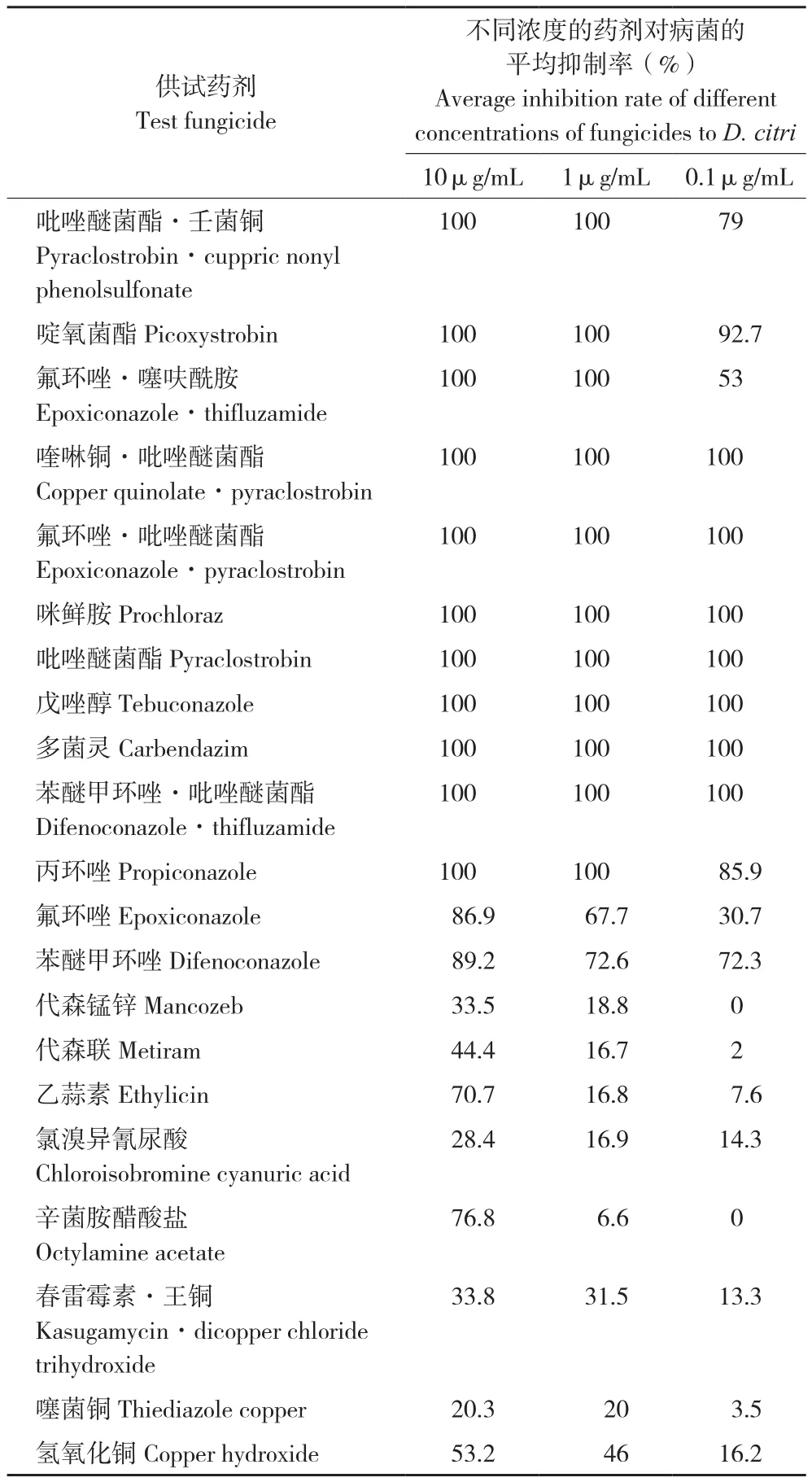

2.2 21種藥劑對柑橘砂皮病的抑制作用

試驗結果(表1)表明,21種藥劑對柑橘砂皮病菌菌絲生長均有抑制效果,藥劑對病原菌的抑制率與藥劑濃度呈正相關,表現為供試藥劑濃度越高,菌落直徑越小,抑制率越高。當藥劑濃度在最低測試濃度0.1 μg/mL時,咪鮮胺、吡唑醚菌酯、氟環唑·吡唑醚菌酯、戊唑醇、苯醚甲環唑·吡唑醚菌酯、多菌靈和喹啉銅·吡唑醚菌酯的抑菌率均達100%,氟環唑·噻呋酰胺、吡唑醚菌酯·壬菌銅、啶氧菌酯和丙環唑的抑菌率大于53%,后4種藥劑的濃度增加到1 μg/mL時,抑菌率均也達到100%。以上11種藥劑的離體抑菌效果較好;其余殺菌劑濃度為1 μg/mL時,抑菌率在6.6%~72.6%之間,抑菌效果一般或較差。

表1 21種藥劑對柑橘砂皮病菌的平均抑制率Table 1 Average inhibition rate of 21 fungicides to D.citri

2.3 5種藥劑的室內毒力

從11種離體抑菌效果好的藥劑中選擇5種新型的復配劑和單劑進行室內毒力測試。結果(表2)表明,5種藥劑對柑橘砂皮病菌都具有很強的抑制作用,其中氟環唑·吡唑醚菌酯的毒力最高,EC50值為0.053 μg/mL;氟環唑·噻呋酰胺的毒力最低,EC50值為0.814 μg/mL。5種供試藥劑對柑橘砂皮病菌的抑制作用從高到低依次為:氟環唑·吡唑醚菌酯、啶氧菌酯、喹啉銅·吡唑醚菌酯、吡唑醚菌酯·壬菌銅和氟環唑·噻呋酰胺。

3 討論

陽廷密等曾確認廣西金柑新發現的黑點病病原亦為柑橘間座殼[13]。本研究和已知文獻表明,廣西柑橘砂皮病、黑點病、褐色蒂腐病和樹脂病病原的優勢種為D.citri[4],這與其他柑橘產區的研究結果一致。不過另據報道,除了D.citri外,廣西柑橘上間座殼菌相關致病菌還包括D.citrichinensis,但其并不能引起砂皮癥狀[4]。廣西柑橘種植面積大,分布范圍廣,種類多,本試驗采集標樣有限,當地柑橘砂皮病是否僅由D.citri引起尚待深入研究。

表2 5種藥劑對柑橘砂皮病菌的室內毒力Table 2 Toxicity determination of 5 fungicides on D.citri in laboratory

本試驗通過菌絲生長抑制法對21種藥劑進行初篩選,發現這些藥劑普遍對柑橘砂皮病菌有抑制作用,其中三唑類和甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑的抑菌效果總體上較好。目前國內對柑橘砂皮病藥劑篩選的報道以咪鮮胺、代森錳鋅、苯并咪唑類和三唑類殺菌劑等單劑為主[8-10],前人已驗證上述殺菌劑大多對柑橘砂皮病菌菌絲生長有很強的抑制作用,EC50值范圍為1.089×10-3~0.954 μg/mL[8,10,14-15]。田間防治效果較好的藥劑有代森錳鋅、吡唑醚菌酯、苯醚甲環唑等[15-16]。苯并咪唑類、三唑類殺菌劑高效廣譜,具有保護和治療作用等優點,但作用靶標單一,大量單獨使用后病菌易產生抗藥性,且對其他殺菌劑也會產生交互抗性[17-18]。美國對柑橘黑點病的防治過去主要以銅制劑為主[19],近年來也開始推廣使用甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑,如吡唑醚菌酯和嘧菌酯等[20]。甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑是一類高效、低毒、廣譜的內吸性殺菌劑,與其他殺菌劑不存在交互抗性,能有效的控制已經對其他殺菌劑產生抗性的植物病害。近年來國內在防治柑橘砂皮病時也逐漸重視該類殺菌劑[11],本試驗的測試也進一步證實啶氧菌酯、吡唑醚菌酯以及吡唑醚菌酯與氟環唑或苯醚甲環唑的復配劑對柑橘砂皮病菌均有較強的抑制作用。但甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑對細菌性病害無效,而潰瘍病是嚴重制約柑橘生產的一種細菌性病害,防治該病的主要藥劑為銅制劑,分別施用藥劑會增加防治成本及農藥殘留。本試驗測定吡唑醚菌酯與喹啉銅和壬菌銅的復配劑對柑橘砂皮病菌的EC50值分別為0.064 μg/mL和0.106 μg/mL,抑菌效果十分明顯。另外,吡唑醚菌酯、啶氧菌酯、氟環唑對柑橘柑橘炭疽病和瘡痂病也有較好的防治效果[21-23],因此,本試驗選用的復配劑能有效地增加藥劑抑菌譜,在防治柑橘砂皮病的同時,還可能兼治柑橘潰瘍病、炭疽病等其他多種病害。本試驗還發現,氟環唑濃度為1 μg/mL時對柑橘砂皮病菌的抑制率為67.7%,但其與噻呋酰胺的復配劑在同樣濃度下對病菌的抑制率達到100%。噻呋酰胺內吸性強、持效期長,主要用于防治紋枯病和白絹病,目前尚未見有噻呋酰胺應用于柑橘病害的研究報道,其單劑及復配劑對柑橘砂皮病的防治作用有待進一步研究。

4 結論

結合形態特征觀察和rDNA-ITS序列分析,鑒定廣西柑橘砂皮病病原為柑橘間座殼(Diaporthe citri);三唑類和甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑對柑橘砂皮病菌的抑菌效果總體上較好,吡唑醚菌酯·壬菌銅、氟環唑·噻呋酰胺、喹啉銅·吡唑醚菌酯、氟環唑·吡唑醚菌酯和啶氧菌酯等5種殺菌劑的EC50范圍為0.053~0.814 μg/mL,為田間防治柑橘砂皮病時選擇更多輪換藥劑提供了參考。