MRI與CT對腰椎間盤突出診斷的價值比較

唐鴻杰 楊雄雄

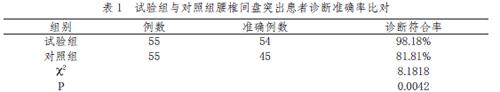

【摘 要】目的:對比MRI和CT對腰椎間盤突出診斷的檢出率。方法:收集2017年8月至2019年8月本院臨床確診腰椎間盤突出患者110例,選取隨機數字法對樣本進行分組,試驗組(n=55)行MRI腰椎檢查,對照組(n=55)行CT腰椎檢查,評價試驗組與對照組對腰椎間盤突出的診斷價值。結果:MRI對腰椎間盤突出的診斷符合率高于CT(98.18%vs81.81%,p<0.05,MRI和CT顯示腰椎間盤突出患者神經根受壓、硬膜囊受壓、椎間盤變性、椎間盤積氣、鈣化等影像征象具體統計學差異(p<0.05)。結論:MRI和CT聯合診斷腰椎間盤突出優于MRI或CT的單獨診斷。

【關鍵詞】腰椎間盤突出;MRI;CT

【中圖分類號】R473.6【文獻標識碼】B【文章編號】1672-3783(2020)01-03--02

腰椎間盤突出屬于常見的一種臨床骨科疾病,該疾病近年來呈現出逐漸增長的發病趨勢,且朝著年輕化方向發展,腰椎間盤突出是由于腰椎間盤髓核、軟骨板及其纖維環出現退行性變化,基于外力因素影響下破壞纖維環,髓核突出,進而對神經根和馬尾神經進行刺激[1]。此文闡述了將MRI診斷與CT診斷使用在2017年8月到2019年8月期間收入的110例腰椎間盤突出患者中的臨床作用及其診斷價值。

1 資料與方法

1.1 基礎資料

本文參考隨機數字法對我院確診的110例腰椎間盤突出患者(2017年8月到2019年8月期間)進行組別均分,每組收入55例患者,對照組男性與女性之比是27:28,最大年齡為65歲,最小年齡為25歲,中位年齡是(45.54±3.24)歲;試驗組男性與女性之比是28:27,最大年齡為66歲,最小年齡為24歲,中位年齡是(44.22±2.54)歲。

1.2 方法

對照組開展CT診斷,選擇仰臥位姿勢,通過GE16排CT進行檢查,檢查前取出腰帶及其其他物品,層厚:3mm,層間距:1mm,矩陣:512×512。和椎間隙平行線之間具有平行狀態下實施檢查,掃描程中需要四次掃描每個間隙,依據骨窗和軟組織窗觀察病情。

試驗組開展MRI診斷,檢查前去除患者隨身攜帶的金屬物,通過GE1.5T核磁共振成像系統進行檢查,選擇仰臥位姿勢,于患者髂骨嵴2cm處作為線圈表面中心,實施T2WI、SE序列的T1WI成像及其橫斷面成像處理,層厚:4mm,以無間隔方式實施檢查掃描,層面數量:9。橫斷面掃描層厚度:5~8mm;間隔:0~7mm,0毫米。

1.3 指標分析

兩名5年工作經驗的醫師同時對CT和MRI圖像進行診斷和評價,若意見不一致時,則通過共同協商達成一致。

1.4 統計學方法

以率(%)的形式表示試驗組與對照組腰椎間盤突出患者診斷準確率、影像征象,以SPSS17.0統計學軟件錄入110例腰椎間盤突出患者涉及的所有數據,計量資料采用c2檢驗,P<0.05認為有統計學差異。

2 結果

驗證試驗組與對照組腰椎間盤突出患者涉及的基礎資料信息,P值均>0.05,不顯示組間數據對比意義。

2.1 計算試驗組與對照組腰椎間盤突出患者診斷準確率

試驗組腰椎間盤突出患者診斷準確率98.18%高于對照組的81.81%,P<0.05,形成數據指標之間的分析價值。

2.2 計算試驗組與對照組腰椎間盤突出患者影像征象

試驗組腰椎間盤突出患者神經根受壓、硬膜囊受壓、椎間盤變性、椎間盤積氣、鈣化等影像征象對比對照組,P<0.05,形成數據指標之間的分析價值。

3 討論

CT是一種常用臨床影像學技術,具有價格低的診斷優勢,對于基層醫療比較適合,同時存在診斷快、范圍廣、可直接檢查突出物位置及其大小等優勢,能夠對是否存在硬膜囊壓迫、神經瘤、神經根壓迫進行明確[2],這種診斷方法分辨率比較高,且CT診斷與臨床表現結合,臨床醫師進行綜合判斷得到最終結果。但在診斷椎間盤結節及其游離中CT技術具有局限性[3]。MRI也屬于常見的臨床影像學診斷技術,具備無放射性、信號性較強等優勢,但這種診斷方法具有較長檢查時間,通過SE掃描序列方法能夠得到T1W1及其T2W1成像,也能夠得到脂肪抑制序列矢狀面及其冠狀面[4],形成更全面的成像結果。MRI診斷具有比較高的準確率,但存在高于CT技術的檢查費用,此外,MRI可對軟組織面進行檢查,具有較高分辨率,可對椎間盤游離、椎管內結構進行直接觀察[5]。

統計表明,試驗組腰椎間盤突出患者生影像征象、診斷準確率與對照組指標比較,P<0.05,形成數據指標之間的分析價值。

綜合以上結論,將MRI診斷用于腰椎間盤突出患者中與CT診斷相比較的作用更顯著。

參考文獻

田長青,付小霞,候文平.腰椎間盤突出MRI與CT診斷的應用的意義[J].健康大視野,2019,(16):248.

韓才.腰椎間盤突出MRI與CT診斷的應用價值分析[J].影像研究與醫學應用,2019,3(15):248-249.

廖小燕.CT與MRI在腰椎間盤突出癥診斷中的臨床效果評價[J].養生保健指南,2019,(38):19.

顧曉敏,楊可成,王曉明.分析腰椎間盤突出MRI與CT診斷的應用價值[J].當代醫學,2019,25(20):140-142.

劉丹琳.腰椎間盤突出癥患者CT與MRI影像學特征及診斷價值研究[J].特別健康,2019,(16):229.