技工院校生態作文課堂教學模式建構初探

秦雪

摘 要:技工院校大多數語文教師把寫作教學重點放在學生閱讀文本上,在寫作教學實踐中依舊采用大量形式化的教學方式。針對上述問題,本文闡述如何探索一條生動的作文教學之路,建構一種有效的課堂教學模式。

關鍵詞:技工院校? ? 生態作文? ? 課堂教學

一、技工院校作文教學情況亟待改善

(一)必要性——作文是一座“孤島”

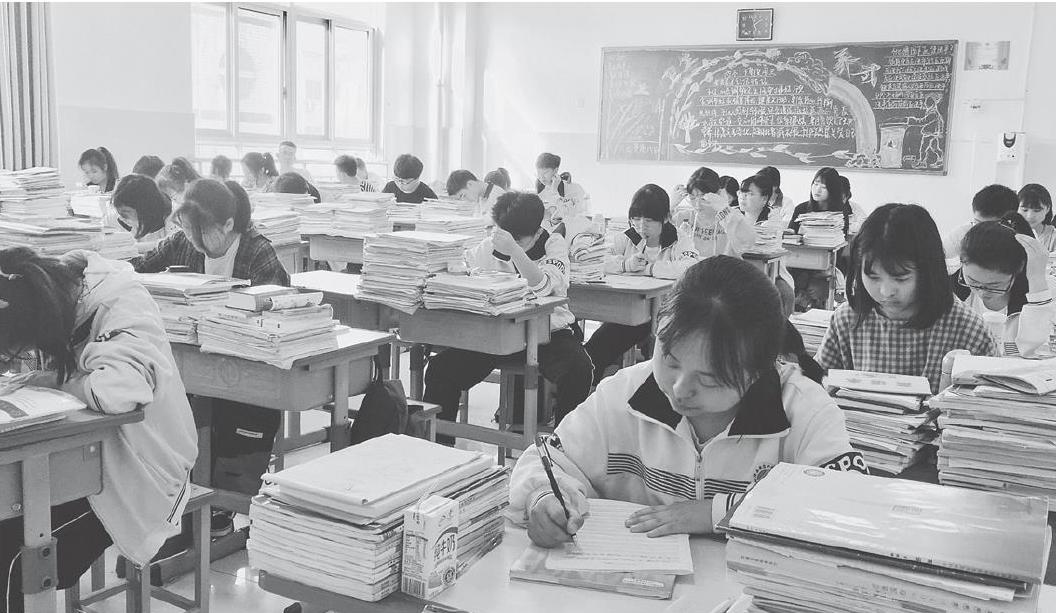

技工院校作文課堂現狀一直不容樂觀,主要表現在教學理念落后、教學模式單一、評價指導失效、學生集體“失語”等方面。當前作文教學的基本形態常見為一種“受命模式”,即基于“教師命令 — 學生受命”這一行為鏈條而形成的作文運作形態,是一種“非生態”現象。

(二)重要性——生命是一種關懷

《語文課程標準》明確提出:“寫作要寫自己要說的話,要感情真摯,力求表達自己對自然、社會、人生的獨特感受和真切體驗。”語文教師要積極探索并初步建構起新的生態化的作文教學模式,用心關注學生對生活的獨特感受、對生命的真切感悟,讓學生成為作文教學的主體。

二、生態作文課堂教學概念界定

(一)生態作文

“生態作文”指不受他人強制性的約束,傾聽自我聲音,在生活中細心觀察、用心體味,用自己的眼睛與心靈認識自然、觀察社會,嘗試寫作自然和社會中或典型或感興趣之事物,用真實自然的語言抒發真情實感。

(二)課堂教學

本文中的“課堂”主要從空間上來限定,指時空相對集中的校內的教育教學活動,但由于課堂是由多因子構成的較為復雜的生態集合,故本文不完全排除校外的或者空間課堂外的教學活動。

(三)生態作文課堂教學

生態作文課堂教學可以理解為由學生、教師、寫作環境、寫作內容、寫作方法、寫作評價等各種生態因素構成的一個相對獨立完整的教學生態系統,是一個和諧、整體、可持續發展的課堂教學模式。

三、生態作文課堂教學模式建構

在探索語文生態型教學的過程中,筆者結合相關資源與教學經驗,在堅持以生為本、說真話與抒真情、和諧與發展原則下,嘗試并建構“資源→意識→作文→評改→分享→人的發展”這一生態作文課堂教學模式。

(一)建構多元化資源

學生擁有獨特的感知世界和表達情感的方式,教師應該把這一資源充分開發并發揮其重要能量,以此促進寫作教學的生態化。當然,學生的生態化發展有賴于專業教師的訓練有方,教師要充分開發作文資源,確保教師對豐富資源的鑒別、開發、積累、利用等主導作用。

教師要充分利用校園生活、家庭生活、節日生活、社會生活、讀書生活、網絡生活等各類資源,幫助學生多維度感知生活,觀察生活的五彩繽紛。譬如,在生態作文課上,筆者讓學生自由選擇兩種動物,談談他們的共性與差異。有一位學生這樣寫道:“據說,可以最終攀登上金字塔頂端的有兩種動物,一是老鷹,另一則是蝸牛。老鷹憑借與生俱來強有力的翅膀傲視蒼穹,輕松飛上頂尖;而蝸牛,這種形體弱小、行動緩慢的動物,卻也可以憑借頑強的毅力爬上金字塔的頂端,獨攬一方風采。”

(二)建構自能化意識

“意識”,指學生作為寫作主體,對寫作客體的“資源”產生的體驗、情感、思辨等主觀情愫,以及由此促使學生產生寫作的動機與欲望。教師可以組織多樣化的活動,引導學生熱愛生活,懷著一顆積極陽光的心靈走進生活;可以打通學生寫作能量輸送渠道,提高學生的感受能力、領悟能力、反饋能力;可以激發系統活力,驅動學生的內部寫作機制,調動學生釋放能量和創造力的熱情;可以創建學習共同體、倡導真情反饋,引領自能創作等等,不斷促使學生自覺、自悟、自能寫作。

譬如在課上,有學生對《一碗清湯蕎麥面》中“二號桌”是這樣描寫的:“‘二號桌不是一張簡單的桌子,而是通往幸福的道路,是見證鼓勵一個貧困家庭通過努力幸福起來的珍寶,是改變一個家庭的精神載體,這份幸福遠近聞名,這張桌子令人神往。”這樣的生態作文,學生之間齊參與、共交流,自能化意識初見端倪。

(三)建構生態化寫作

作文在生態作文教學中是指學生對外部物質世界以及生活現象的觀察與思考,或完全獨立或在教師的指導下寫出的各種生態化作文。這里著重探討教師指導學生完成寫作。

教師在擬定學生作文題目時,既要把學生的真實生活狀況考慮在內,還得兼顧學生已有的語文基礎,切不可給學生一些過于開放或寬廣的題目,而且要不斷激發學生的個性與創新意識。教師要釋放學生想象,引導學生奇思異想,鼓勵思別人所未思、想別人所不敢想。教師還可以通過口頭作文、專題寫作、微寫作等專題多維指導學生生態寫作。而且,在生態化寫作教學的過程中,必須盡量保持放與收的動態平衡,調動學生已有的知識儲備,主動寫出富有獨特魅力又富有靈性的鮮活的文章來。

(四)建構全面化評改

修改文章的過程同樣是寫作主體的生成過程,教師不必急忙越俎代庖去批閱作文;要尊重共生效應,正確處理生態學視角下作文教學評價元素之間的關系,協調好教師與學生、學生與學生、家長與教學、社會與教學評價之間的關系等。尊重群體效應,要充分利用群體效應的積極因素,實施自組評價、師生互評、生生互評等多向性評價,警惕群體效應的消極因素,防范評價時學生產生攀比、妒忌等心理。尊重整體效應,既對學生作文修改內容加以評改,還要兼顧學生再自我修改時的態度與過程,以求全面又真實地反映學生的寫作實際。

(五)建構多渠道分享

用放大鏡的眼光挖掘每一位學生作文的閃光點,只要有亮點,即可分享與課堂的作文課、班級的文化角、學校的校刊、網絡的平臺等等,供學生、老師、家長以及社會人士閱讀;特別優秀的文章可投正規刊物發表。

譬如,學生的作文《不朽的青春》經過評改之后,有章節這樣寫道:“時間可以帶走你的容顏,但帶不走年輕的激情,年輕心靈及不朽青春。塞繆爾厄爾曼說:“青春不是年華,而是心境。”相同的境遇,不同的心態,迥異的結局。就像有人遇到美麗玫瑰花,卻害怕它尖銳的刺,有人卻不畏懼它,卻更靠近欣賞它的嬌艷。”筆者推薦于校刊并予以刊登,學生本人和班級均深受鼓舞。

(六)促進人的全面發展

技工院校學生直接面臨就業壓力,他們需要更多的關愛。作為技工院校學校的語文教師,必須努力探索,緊抓職業教育特質,將語文課堂打造成“生命化”的生態場,讓作文教學返璞歸真,促成作文教學中學生發展的生命化、生活化和生態化,最終推動學生的可持續發展。

四、小結

“資源→意識→作文→評改→分享→人的全面發展”的生態作文課堂教學模式中,六個方面既是生態作文課堂教學相互融通的六個點,又是依次發展的六個環節,是生態化作文下的學生全面、有個性、可持續的終身發展。而人的發展會繼續促進對多元資源的觀察與汲取,作文教學生態鏈得以不斷循環。

參考文獻:

[1]人力資源和社會保障部.技工院校語文課程標準[M].北京:中國勞動社會保障出版社,2016.

[2]范國春.教育生態學[M].北京:人民教育出版社,2000.

[3]顧振彪.關于新課標中作文教學目標的對話[J].語文建設,2006(6).

[4]楊曉慧,生態視野中的高中作文教學研究[D].上海:華東師范大學,2010.

(作者單位:寧波技師學院)