農業技術培訓對農戶家庭非農就業轉移的影響

王丹 陳江華 李道和

[提 要]基于CLDS2016數據,運用傾向得分匹配法,實證分析農業技術培訓對農戶家庭非農就業轉移的影響。研究發現,農業技術培訓對農戶家庭非農就業轉移有顯著抑制作用;家庭勞動力人數和農業機械化水平對農戶參加農業技術培訓有顯著正向影響;戶主年齡、戶主非常健康的身體狀況和村莊交通狀況與農戶參加農業技術培訓存在顯著負相關關系。據此提出,應進一步加大宣傳力度以營造良好氛圍、合理制定方案以提升培訓質量、重視培訓效果并提高后續服務,從而增強農業技術培訓的針對性和培訓效果,為農業可持續發展留住人才,助力鄉村振興戰略實施。

[關鍵詞]農業技術培訓;非農就業;農戶;傾向得分匹配

[作者簡介]王丹(1995—),女,江西農業大學經濟管理學院碩士研究生,研究方向為農業經濟管理;陳江華(1989—),男,江西農業大學經濟管理學院講師,博士,研究方向為農業經濟管理;李道和(1972—),男,江西農業大學人文與公共管理學院教授,博士生導師,研究方向為農業經濟理論與政策。(江西南昌 330045)

[基金項目]國家自然科學基金重點項目“鄉村振興進程中的農村經濟轉型的路徑與規律研究”(71934003);江西省社會科學規劃項目“農地確權、細碎化與農村勞動力非農轉移”(19YJ36)

農村勞動力轉移對國民經濟發展具有十分重要的作用。一方面,農村勞動力參與非農轉移有助于增加農民收入,助力脫貧攻堅戰,為城市輸入了大量廉價勞動力,進而促進國民經濟發展。另一方面,農村勞動力向城市轉移緩解了農村緊張的人地關系矛盾,為農村土地資源優化配置創造了條件,推動了農業適度規模化經營。然而,當前中國農業勞動力轉移仍存較大潛力,農業勞動力所占比重仍較高,需要進一步轉移[1]。與此同時,國家實施了一系列農業技術培訓項目,提高了農業經營主體素質,有力地推動了先進農業技術的應用,從而影響農村勞動力非農轉移的決策。鑒于此,研究農業技術培訓與農戶家庭非農就業轉移的關系具有重要的理論與現實意義。

一、文獻綜述

(一)農村勞動力非農就業轉移影響因素研究

近年來,眾多學者致力于農村勞動力非農轉移影響因素的研究,研究成果主要集中于宏觀和微觀兩個層面上。在宏觀層面上,許多學者從產業結構、非經濟預期因素、土地制度等角度對影響農村勞動力非農就業的因素進行了研究。其中,王巧等基于2008-2016年全國省級面板數據,研究發現產業結構升級能夠顯著促進農村勞動力由第一產業向第二、第三產業轉移[2];何微微等將非經濟預期因素納入托達羅模型中,研究表明情感預期、職業預期和發展預期對農村勞動力非農就業轉移意愿有重要影響[3];陳江華等基于2016年江西省農戶調查數據,發現農地確權降低了農民離農失地的風險,保障了非農勞動力的土地權益,進而提高了農村勞動力參與非農就業的意愿[4]。在微觀層面上,已有研究分析了個人特征、家庭特征、社會資本和人力資本對農村勞動力非農就業轉移的影響。其中,程名望等基于2003-2006年全國農村固定觀察點數據,研究發現農村剩余勞動力轉移受個體特征和家庭特征因素綜合影響[5];劉一偉等基于2016年中國家庭追蹤調查數據,實證分析發現社會資本能夠彌補勞動力市場中信息不對稱的問題,擴大非農就業機會,降低職業搜尋成本[6];于雁潔和于大川等實證分析發現受教育程度和職業技術培訓等人力資本存量的增加,能夠促進農村勞動力參與非農就業[7][8]。

(二)農業技術培訓研究

現有圍繞農業技術培訓展開的討論主要聚焦于兩個方面:一是農戶參加農業技術培訓意愿的影響因素研究。翟黎明等基于陜西省農民抽樣調查數據,研究發現受教育程度、土地經營規模以及家庭人口數等因素對農民參加培訓意愿有顯著影響[9];連大鵬等研究發現除了個體特征和家庭特征因素外,對政策的了解程度也是影響農民參加培訓意愿的一個重要因素[10];王倩等基于陜西省獼猴桃主產區種植戶的調查數據,研究發現農業產業化顯著影響農戶參加農業技術培訓[11]。二是農業技術培訓對農戶收入增長的影響。喬慧對農業技術培訓與農戶收入問題進行實證研究,結果表明農業技術培訓能夠顯著提高農民農業純收入[12];但潘丹和江曉敏等發現糾正樣本自選擇問題后,農業技術培訓對農戶收入提高的作用更小[13][14]。

上述研究成果對本文研究提供了有效的理論和方法借鑒,但同時也反映出,目前把農業技術培訓與農戶家庭非農就業轉移聯系起來的研究相對較少,僅有部分學者認為非農技術培訓的回報率高于農業技術培訓的回報率,理性的農戶會以家庭收入最大化為目標,向非農產業傾斜[15],但未考慮自選擇問題。基于上述分析,本文將利用2016年中山大學“中國勞動力動態調查(China Labor-force Dynamics Survey,CLDS)”的微觀數據,在考慮了樣本自選擇問題的基礎上,運用傾向得分匹配法,分析農業技術培訓對農戶家庭非農就業轉移的影響,以期豐富相關領域理論研究,進一步促進農業現代化發展,推動農業勞動力非農就業轉移。

二、數據來源、變量設置與模型構建

(一)數據來源

本研究采用的數據來源于中山大學在2016年開展的中國勞動力動態調查(CLDS)數據。該調查到目前為止已經進行了四次,是一項包括勞動力個體、家庭和社區三個層面的大型追蹤調查。CLDS2016采用多階段、多層次、與勞動力規模成比例的概率抽樣方法,數據涉及全國(港澳臺、西藏、海南除外)29個省、自治區、直轄市,401個村居,14226戶家庭,21086個個體,具有抽樣方法科學、樣本覆蓋范圍廣、代表性強等特點。本文通過對數據的整理,剔除無效樣本后,最終獲得4578個有效樣本。

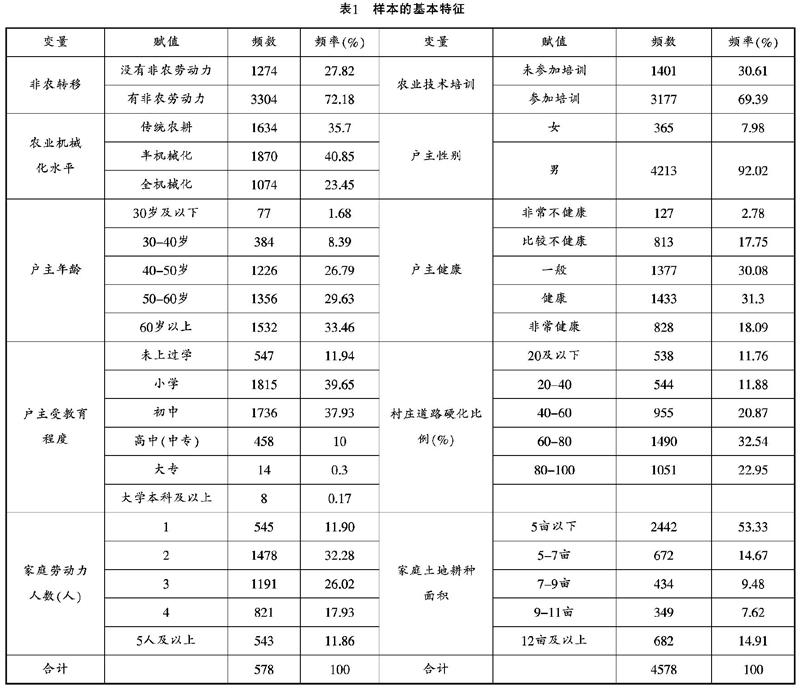

從樣本的基本情況可知(表1):非農就業轉移方面,共3304戶家庭有非農勞動力,占樣本總量的72.18%,表明有一半以上的農戶家庭參與了非農就業轉移;培訓方面,參加農業技術培訓的農戶達到3177戶,占總樣本69.39%,表明一半以上的農戶家庭參加了農業技術培訓,培訓積極性相對較高;性別方面,戶主為男性的農戶家庭占總樣本的92.02%,表明受傳統習慣的影響,男性戶主在家庭決策方面發揮著主要作用;年齡和受教育程度方面,戶主年齡主要在40歲~60歲之間,初中及以下受教育程度的戶主占樣本總量的89.52%,戶主受教育程度普遍偏低;健康方面,戶主身體狀況處于非常健康水平僅占18.09%,表明當前戶主身體健康水平普遍偏低;家庭特征方面,近56%的樣本農戶中家庭勞動力人數為3人及以上,家庭土地耕種面積5畝以下的農戶家庭占樣本總量的53.33%,農業機械化水平處于全機械化程度的農戶家庭僅有1074戶,占樣本總量的23.45%;交通方面,一半以上的農戶家庭所在的村莊路面硬化比例達60%以上,表明農戶所在村莊交通較為便利。

(二)變量設置

本研究將變量分為因變量、自變量和控制變量。各變量的賦值和描述性統計具體如表2所示。

1.因變量。因變量為農戶家庭是否有非農勞動力。若農戶家庭有非農勞動力,賦值為1,若農戶家庭沒有非農勞動力,賦值為0。從表2可見樣本農戶家庭中是否有非農勞動力的平均水平為72.2%,表明超過三分之二的樣本農戶家庭參與了非農就業。

2.自變量。自變量為農業技術培訓。若農戶參加農業技術培訓,賦值為1,未參加農業技術培訓,賦值為0。由表2可知其均值為0.69,表明69%的農戶參加了農業技術培訓,培訓的參與度相對較高。

3.控制變量。控制變量包括戶主性別、戶主年齡、戶主受教育程度、戶主健康狀況、家庭勞動力人數、家庭土地耕種面積、農業機械化水平和村莊交通狀況。其中,戶主性別的均值為0.92,表明92%的被調查農戶家庭戶主為男性;戶主年齡的均值為54.86,表明被調查農戶家庭戶主年齡普遍偏大;戶主受教育程度的均值為2.48,表明被調查農戶家庭戶主受教育程度普遍較低,以小學為主;戶主健康狀況的均值為3.44,表明被調查農戶家庭戶主的健康狀況普遍處于一般水平;家庭勞動力人數的均值為2.86,表明被調查農戶家庭勞動力規模集中在3人;家庭土地耕種面積的均值為4.89,表明被調查農戶家庭土地耕種規模較小;農業機械化水平的均值為1.88,表明被調查農戶家庭農業機械化水平普遍不高;村莊交通狀況的均值為61.68,表明被調查農戶家庭所在村莊道路硬化比例相對較高。

(三)模型構建

基于已有研究,我們發現農業技術培訓存在一些問題會影響其對農戶家庭非農就業轉移的結果。第一,農戶參加農業技術培訓以自愿原則為基礎,其參加培訓決策可能受個人因素、家庭因素及其他外部因素的影響。樣本中農戶參加農業技術培訓與未參加農業技術培訓并非隨機劃分,從而可能導致估計的偏誤;第二,農戶是否參加農業技術培訓,可能由一些不可觀測因素(智力、風險偏好)影響,導致分析農業技術培訓對農戶家庭非農就業轉移的作用時,存在內生性問題;第三,在參加農業技術培訓和未參加農業技術培訓兩者中,任一農戶在同一時間點能夠被觀測到的行為只能存在一種狀態。即參加農業技術培訓的農戶在未參加農業技術培訓時的行為無法直接觀測到,存在“數據缺失”問題。為解決上述問題,本文借鑒潘丹[16]利用傾向得分匹配(PSM)的研究方法,實證分析農業技術培訓對農戶家庭非農就業轉移的影響。

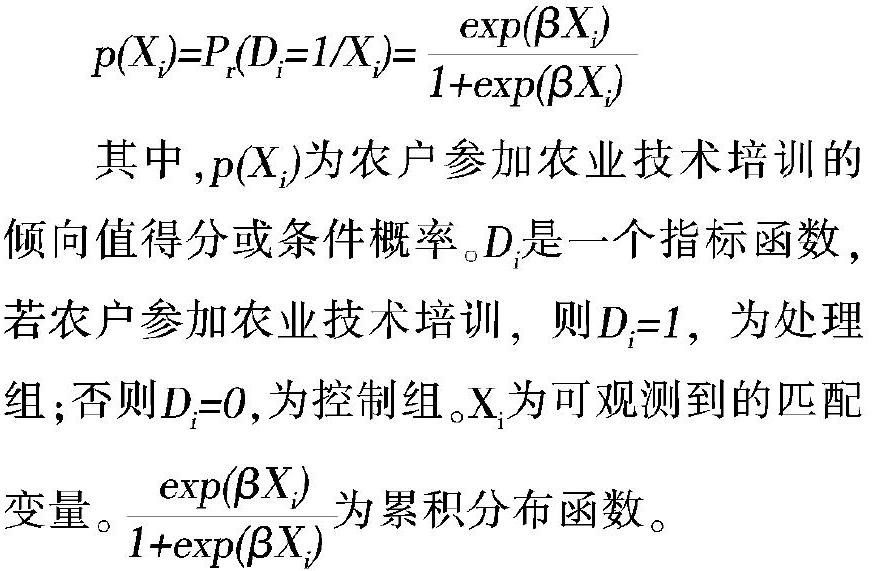

傾向得分匹配法(PSM)的基本思想是在控制組(未參加農業技術培訓)的樣本中,選擇與處理組(參加農業技術培訓)樣本農戶特征相同的個體,并且這些相同的特征能夠被觀察到,通過一定的方式匹配后,比較處理組和控制組在農戶家庭非農就業轉移上的差異,來判斷農業技術培訓與農戶家庭非農就業轉移之間的因果關系。研究步驟如下:

1.估計傾向得分。根據Rosenbaum等(1985)的定義[17],農戶參加農業技術培訓的傾向得分為既定條件下農戶參加農業技術培訓的概率。因此,構建一個農戶參加農業技術培訓的概率模型,其表達式為:

3.計算平均處理效應。參加農業技術培訓對農戶家庭非農就業轉移影響的平均處理效應(ATT)為:

其中,Y1i為參加農業技術培訓的農戶家庭非農就業轉移情況,Y0i為未參加農業技術培訓的農戶家庭非農就業轉移情況。E(Y1i│Di=1)可以觀測到,E(Y0i│Di=1)不能觀測到,是反事實結果。

三、實證分析

(一)傾向得分的logit估計

本文采用logit模型估計傾向得分,因變量為農戶是否參加農業技術培訓,估計結果見表3。回歸結果表明,戶主年齡、戶主非常健康的身體狀況、家庭勞動力人數、農業機械化水平和村莊交通狀況等變量對農戶參加農業技術培訓影響顯著。其中,戶主年齡在10%的水平上顯著負向影響農戶參加農業技術培訓,表明農戶年齡越大,其參加農業技術培訓的概率越低。這主要是由于農戶年齡越大,農業生產經驗越豐富,對農業新技術不信任,受傳統觀念的影響,不易接受新事物,因而對農業技能、方法學習動力不強,不去參加農業技術培訓。與非常不健康的戶主相比,非常健康的身體狀況在5%的水平上顯著負向影響農戶參加農業技術培訓,表明農戶身體越健康,其參加農業技術培訓的概率越低。這主要是因為身體狀況非常健康的農戶有充足的體力和精力,是家庭中主要勞動力,在農業生產中需要投入更多的時間,因而缺乏學習新技術的時間,增加了參加培訓的阻礙。農戶家庭勞動力人數在5%的水平上顯著正向影響農戶參加農業技術培訓,表明家庭勞動力人數越多,其參加農業技術培訓的概率越大。這主要是由于農戶家庭勞動力人數越多,說明家庭人口基數大,相應的經濟負擔較大,需要通過農業技術培訓提高農業生產效率,緩解經濟壓力。農業機械化水平在1%的水平上顯著正向影響農戶參加農業技術培訓,表明農戶家庭農業機械化水平越高,其參加農業技術培訓的概率越大。這主要是由于農業機械化水平越高,農戶對科學技術的重視程度與信任度越高,從而越傾向于通過科學技術進行農業生產,提高農業生產效率,增加農業收入。村莊交通狀況在1%的水平上顯著負向影響農戶參加農業技術培訓,表明村莊交通越差,農戶越傾向于參加農業技術培訓。這主要是由于村莊交通條件越差,農戶選擇外出非農就業的機會降低,農業收入是家庭收入的主要來源。因此,農戶會傾向于參加農業技術培訓,提高農業生產力,增加農業收益。上述結果表明樣本中農戶參加農業技術培訓并非隨機選擇,因而可以認為農戶參加農業技術培訓存在自選擇的問題。如果忽略這種樣本自選擇問題,直接比較處理組和控制組兩組之間農戶家庭非農就業轉移會導致估計上的偏誤。

(二)傾向得分匹配估計結果

根據處理組與控制組的傾向得分,本文采用近鄰匹配法估計農業技術培訓對農戶家庭非農就業轉移的處理效應,估計結果見表4。匹配后T>1.96,表明農業技術培訓對農戶家庭非農就業轉移有顯著影響。而處理組與控制組的差距為負數,則表明參加農業技術培訓在1%統計水平上顯著負向影響農戶家庭參加非農就業。即農戶參加農業技術培訓,其非農就業轉移的可能性下降。這主要是由于參加了農業技術培訓的農戶,提高了農業生產率,降低了農業生產成本,使農戶在農業生產方面更具有比較優勢,從而提高了農戶的農業生產積極性,并將更多的勞動力要素投入到農業生產領域,進而阻礙家庭勞動力非農轉移。為保證農業技術培訓對農戶家庭非農就業轉移效應結果的準確性,本文同時運用了卡尺匹配法對數據進行匹配,匹配后得出了相似的結論,研究結果具有一定的穩健性。

四、結論與對策

(一)結論

基于CLDS 2016數據,運用傾向得分匹配法實證分析了農業技術培訓對農戶家庭非農就業轉移的影響,得出以下結論:

1.農業技術培訓顯著負向影響農戶家庭勞動力參與非農就業轉移。農戶參加農業技術培訓,其家庭勞動力非農就業轉移的可能性下降,但繼續從事農業生產的可能性卻提高。這主要是由于參加農業技術培訓提高了農戶農業生產能力,使農戶在農業生產方面更具有比較優勢,從而誘使參與農業技術培訓的農戶繼續從事農業生產,并將更多的勞動力要素投入到農業生產領域,而不是將家庭勞動力配置到非農領域,意味著農業技術培訓有助于為鄉村振興留住人才,促進鄉村振興目標的實現。

2.控制變量對農戶參加農業技術培訓的影響存在差異。其中,戶主年齡、戶主非常健康的身體狀況和村莊交通狀況顯著負向影響農戶參加農業技術培訓,家庭勞動力人數和農業機械化水平顯著正向影響農戶參加農業技術培訓。

(二)對策

農業技術培訓有利于提高農戶的農業生產能力。隨著經濟社會的發展和進步,應進一步精準識別農業技術培訓對象以增強培訓效果、加大農業技術培訓宣傳力度以營造良好的農業技術培訓氛圍、合理制定農業技術培訓方案以提升培訓質量、完善農業技術培訓考核標準并加強后續服務,從而增強農業技術培訓的針對性和培訓效果,為農業可持續發展留住人才,助力鄉村振興戰略實施。

1.精準識別農業技術培訓對象,增強培訓效果。鄉村振興離不開人才的振興,而農業技術培訓有助于為鄉村振興留住人才。一要對培訓對象進行精準識別。重點為具有務農意愿與務農比較優勢的農民與新型農業經營主體提供實用性的農業技術培訓,提高其農業生產技能,增強其擴大生產經營規模的意愿,從而使參與農業技術培訓的對象成為促進鄉村振興的中堅力量。二要對培訓需求進行精準識別。培訓內容不應以專家或培訓主體為依據,應做好培訓前對農戶進行調研的工作,收集農戶在農業技術方面存在的問題,以農戶需求為出發點,才能增強農業技術培訓的效果。

2.加大農業技術培訓宣傳力度,營造良好氛圍。良好的培訓氛圍有利于農戶及時獲取農業技術培訓信息,快速融入進農業技術培訓的環境中,應進一步加大宣傳力度以創造良好的培訓氛圍。一要借助媒體的作用。除電視、廣播等傳統媒體外,新媒體傳播速度更快、范圍更廣的特點能夠有效提高宣傳力度。通過傳統媒體與新媒體相結合的方式,宣傳農業技術培訓的成功案例,使農戶充分意識到農業技術的重要性,從而吸引農戶參加農業技術培訓。二要發揮示范的功能。媒體傳播有一定的局限性,會讓部分農戶產生懷疑心理。發揮農業科技示范戶的作用,鼓勵農戶參觀學習,消除農戶對農業技術培訓的顧慮,提升農業技術培訓的影響力,從而農戶參加農業技術培訓的熱情。

3.合理制定農業技術培訓方案,提升培訓質量。合理的培訓方案更能讓農戶接受,有利于農戶通過參加農業技術培訓真正學有所得。一要實現培訓主體多元化。農業技術培訓不應拘泥于以政府為主體,應設立農業技術培訓專項基金,鼓勵引導農業企業、農業高校等培訓主體參與到農業技術培訓的工作中來。二要提高培訓方法科學性。農業技術培訓的方法要科學,不能只拘泥于理論,更不能脫離理論,要實現理論與實踐相結合,重視田間培訓的作用,增強農戶對農業技術的理解,使其充分認識到農業技術培訓的實用性。

4.完善農業技術培訓考核標準,加強后續服務。農業技術培訓達到好的效果,才能提高農戶的農業生產能力,使農戶意識到培訓給農業生產帶來的比較優勢,從而促進農戶繼續從事農業生產。一要完善考核標準。培訓不能流于形式,既要建立培訓主體和老師的考核標準,評估其教學質量,也要完善參加培訓的農戶的考核標準,評估農戶掌握農業新技術的能力,檢驗農業技術培訓效果。二要建立培訓效果跟蹤機制。農業技術培訓不僅包括培訓實施階段,還要關注事后培訓階段。農業技術培訓完成后,要定期跟蹤農戶農業技術培訓效果,及時發現農戶遇到的問題,并提供針對性的解決方法。

[參考文獻]

[1]蔡昉.農業勞動力轉移潛力耗盡了嗎?[J].中國農村經濟,2018,(9).

[2]王巧,尹曉波.產業優化升級對勞動力轉移就業的影響研究[J].華僑大學學報(哲學社會科學版),2019,(2).

[3]何微微,胡小平.非經濟預期因素對農村勞動力轉移的影響——托達羅模型的修正與實證檢驗[J].農業技術經濟,2017,(4).

[4]陳江華,羅明忠,洪煒杰.農地確權、細碎化與農村勞動力非農轉移[J].西北農林科技大學學報(社會科學版),2020,(2).

[5]程名望,潘烜.個人特征、家庭特征對農村非農就業影響的實證[J].中國人口·資源與環境,2012,(2).

[6]劉一偉,刁力.社會資本、非農就業與農村居民貧困[J].華南農業大學學報(社會科學版),2018,(2).

[7]于雁潔.人力資本對農民非農就業機會的改善效應探析[J].改革與戰略,2016,(1).

[8]于大川,趙小仕.人力資本能否促進農村勞動力的非農就業參與——基于CHNS面板數據的實證分析[J].農業經濟,2016,(7).

[9]翟黎明,夏顯力,孫養學.農戶參與新型職業農民培訓意愿及影響因素分析——對陜西關中四市的調查[J].職業技術教育,2016,(21).

[10]連大鵬,許月明.貧困山區農民參加技能培訓影響因素的決策模型與實證分析[J].貴州農業科學,2014,(6).

[11]王倩,卜風賢.基于農業產業化的農民科技培訓需求意愿分析——以陜西省948個獼猴桃種植戶為例[J].西北農林科技大學學報(社會科學版),2014,(5).

[12]喬慧,程郁,曾起艷,等.農業技術培訓對農戶農業收入影響的實證研究——基于1123戶農戶的調研[J].調研世界,2016,(5).

[13]潘丹.自選擇、農業科技培訓與農村居民收入的關系[J].中國農業大學學報,2015,(2).

[14]江曉敏,鄭旭媛,劉偉平.技術培訓對油茶種植戶增收效果分析——基于傾向得分匹配法的估計[J].林業經濟,2017,(10).

[15]程名望,蓋慶恩,JIN Y,等.人力資本積累與農戶收入增長[J].經濟研究,2016,(1).

[16]潘丹.農業技術培訓對農村居民收入的影響:基于傾向得分匹配法的研究[J].南京農業大學學報(社會科學版),2014,(5).

[17]Rosenbaum P R,Rubin D B.Constructing a control group using multivariate matched sampling methods that incorporate the propensity score[J]. The American Statistician, 1985, (1).

[責任編輯:黃貝如]