決策中國載人航天發射場

李元正 李鳳洲 崔吉俊

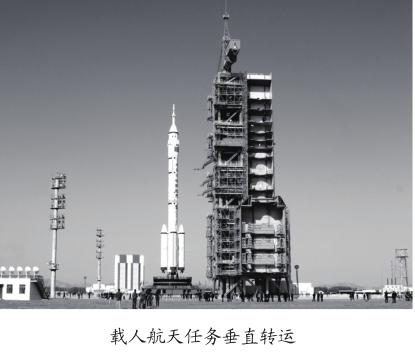

近幾年來,隨著神舟飛船發射、中國航天員飛上太空,以及天宮空間實驗室建設,中國酒泉衛星發射中心載人航天發射場已經成為聞名世界的著名航天發射場,成為展示我國國防實力、經濟實力和民族凝聚力的一個重要窗口。然而,載人航天發射場設計建設之初,卻經歷了一系列艱難的抉擇。載人航天發射場是整個載人航天工程的重要象征,其勘察定點、論證設計,每一項重大技術問題的決策,都歷史性地決定著中國載人航天發射場的發展方向。丁衡高院士在擔任國防科工委主任期間,正是載人航天工程發射場論證設計的重要關頭,他對載人航天發射場的論證工作非常重視,傾注了大量心血,做出了一系列關系載人航天發射場論證建設的重要決策,使得載人航天發射場走出了一條趕超世界先進技術的“中國特色”之路,同時也促進了中心各項事業的蓬勃發展。

決策在酒泉衛星發射中心建設載人航天發射場

1992年1月8日,李鵬總理主持召開中央專委第五次會議,建議中央啟動載人航天工程,由國防科工委組織實施。從此,載人航天工程由預研階段轉入工程技術和經濟可行性論證階段。

1月9日至13日,國防科工委召開黨委擴大會議,部署全年工作,并專門留出13日一天來傳達中央專委第五次會議精神,部署載人航天工程論證工作。而此時,關于載人航天發射場的建設場地卻還在爭論之中。

早在20世紀80年代末,“863計劃”的概念性論證中提出搞載人航天時,國防科工委就曾組織專家在酒泉、西昌、岢嵐以及海南地區進行了載人航天發射場選址考察。海南緯度低,是非常理想的航天發射場所,但由于當時我國海上搜救力量相對比較薄弱,載人航天工程初期發射載荷也不是很大,所以當時沒有選擇海南。對于其他幾個發射中心的選擇卻存在著比較激烈的爭論,各中心都想把載人航天發射場爭取到自己中心。載人航天如此龐大的工程,對任何一個發射中心的發展來說,都是極為重要的。西昌衛星發射中心當年是為載人航天工程“曙光計劃”而建設的,只是后來“曙光計劃”下馬,才改成衛星發射中心,所以西昌衛星發射中心最希望載人航天工程發射場能夠選在他們那邊。

在發射場即將面臨方案論證的關鍵時刻,若不早下決斷,幾個中心只在爭任務上下功夫,必將影響發射場建設方案深入論證工作。載人航天發射場到底應該選擇在哪里建設,首先,應該由它的任務性質來決定。載人航天是大傾角低軌道任務,這對酒泉衛星發射中心來說是非常適合的。酒泉衛星發射中心地域平坦開闊,周圍居民稀少,非常有利于進行大傾角航天器發射,也能夠滿足大型運載火箭和飛船的運輸。其次,從中心發展來講,酒泉衛星發射中心當時正處于任務轉換的階段,大型航天任務發射設施急需改造,只有載人航天這樣的大型工程才能帶動中心的發展。再者,載人航天任務有很多特殊的要求。發射場的選定不僅僅要考慮發射本身,還關系到著陸場、火箭殘骸落區、逃逸救生落區等區域的選定,這些也都希望選擇人煙稀少、地域廣闊、地勢平坦的地區。如果把發射場選定在酒泉衛星發射中心,著陸場就可以首選地勢平坦的內蒙古大草原,火箭殘骸落區正好落在巴丹吉林沙漠腹地。此外,中心周圍的地域資源還可以作為航天員返回時的副著陸場和火箭待發段、上升段的航天員逃逸救生著陸區,這對航天員安全返回及逃逸救生,都是極為有利的,可以最大限度地實現資源共享,節約大量經費開支,這些都是酒泉衛星發射中心得天獨厚的地理條件。

黨委擴大會議期間,中心主要領導向丁衡高院士提出了這個建議,丁衡高院士十分贊同。在黨委擴大會議尚未結束的時候,丁衡高院士就專門把幾個中心的主要領導都叫到一起,鄭重地做出了這個重要決定。他當時說,載人航天發射場就放在酒泉衛星發射中心,大家不要再爭論了。就這樣,丁衡高院士親自拍板,把載人航天發射場放在了酒泉衛星發射中心,結束了各中心為載人航天任務爭論的局面。

1月13日,丁衡高院士專門留下酒泉衛星發射中心的領導,傳達了1月8日中央專委第五次會議關于論證載人航天工程的相關指示,要求中心立即組織發射場方案論證,并在最短時間內拿出論證報告。

決策載人航天發射場的選址定點

受領載人航天發射場任務之后,中心隨即著手載人航天工程發射場論證工作。1992年1月20日,中心傳達了國防科工委關于論證載人航天發射場方案的精神。1月29日,以中心主任為組長的方案論證小組成立,進行發射場方案論證和定點勘查。

對于如何選擇載人航天發射場的建設地點,論證小組也存在較大分歧。有人建議改造二號衛星老發射場,可以利用發射衛星的資源,節約經費。也有人不贊同改造老發射場,建議在距離生活區較近的地方重新選址,建設更適合于載人航天發射的新工位。

對此,丁衡高院士非常重視,多次指示中心,發射場選址一定要慎重,要充分考慮載人航天任務的需求和特點。中心根據丁衡高院士的指示,綜合分析了二號衛星發射場的現狀和載人航天發射場的新需求。二號衛星發射場已經使用30多年,發射工位設計方案落后,與載人航天工程的要求相差甚遠,加上設備整體嚴重老化,已不值得再耗費很大的精力去改造。新的載人航天發射場將會采取與二號老發射場完全不同的模式,二者無論是設計方案,還是建造規模,都有很大的差別。此外,二號衛星發射場距離生活區較遠,每逢發射任務,都要跑很遠的路,發班車,耗費時間和精力、物力,給大家工作和生活上帶來諸多不便。載人航天發射任務進場人員多,工作周期長,程序協調復雜,最重要的是航天員的特殊要求。航天員在發射場的保障工作非常關鍵,他們要出征太空,發射前長途奔波,肯定會有不利的影響。如果發射場距離生活區近一些,航天員保障、大家工作、生活都很便捷,執行任務時也不用跑那么遠的路,不僅節省了建設成本,也節約了運行成本,這對中心長期執行發射任務以及中心可持續發展都有著至關重要的作用。中心經過充分論證和慎重考慮,否定了在二號衛星發射場建設載人航天發射場的想法,預想在距離生活區較近的地方建設全新的載人航天發射場。當時重點考察了弱水河南岸,那里地質條件比較好,地下水也比較深,生活區又在射向的側后方,發射活動對于生活區不會造成威脅,相對比較安全。我們在弱水河南岸大約距生活區七八公里的戈壁灘上選中了一塊地方,做了標記。因為戈壁灘地勢開闊平坦,空氣密度相對內地要稀薄一些,震蕩波衰減比較快,這個距離能保證生活區的安全。

1992年2月10日,那天正好是春節,中心論證人員乘火車前往北京參加“921”專題匯報會,12日抵達北京。在向專家組匯報論證方案時,中心主要領導向丁衡高院士匯報了發射場選址的定點方案,并對選址的理由做了充分闡述。當時會上也有一些爭論,有專家擔心完全建設新發射場耗資太大。但當時載人航天工程還處于保密階段,二號衛星發射場相對偏僻一些,有利于保密。丁衡高院士聽取了我們的匯報之后,非常支持選擇在距離生活區較近的弱水河南岸選址,他還讓專家組專門為此開研討會,專題論證為什么不選擇改建二號發射場。1992年10月4日,丁衡高院士陪同軍委劉華清副主席視察中心,十月的戈壁灘已經冷風瑟瑟,清早,劉華清和丁衡高不顧天氣寒冷,前往弱水河南岸,專門實地考察了載人航天發射場定點方案的預定點,并在現場聽取了中心主要領導的匯報,明確表示同意。就這樣,載人航天發射場的定點方案正式確定了下來。

載人航天發射場依此定點方案在工程設計之后,于1994年7月3日正式奠基開工。

載人航天發射場定點在生活區附近,這是非常科學的決策。從神舟一號飛船發射至今,大家都感覺到了載人航天發射場的快速便捷,它的效益會隨著試驗任務的發射密度的提高而不斷地顯現出來,充分體現了丁衡高院士對載人航天發射任務的科學領導理念和對中心人員工作生活的深切關懷。

決策載人航天發射場“垂直上架”模式方案

火箭飛船上架模式是載人航天發射場論證過程中遇到的爭論最大的難題,也是丁衡高院士在整個載人航天工程論證決策中最艱難的一項工程。

中心受領載人航天發射場論證任務之后,如何盡快拿出一個可行性方案,拿一個什么樣的方案,成了頭等大事。過去幾十年的航天發射,大家已經習慣了“水平模式”,運載火箭在發射場的測試,都是在水平狀態下完成的。技術區測試完成后,再轉到發射區,還要重新總裝、重新測試,其重復工作很多,耗費時間長,非常麻煩。中心論證小組當時的指導思想就是想打破這種模式,拿出一個具有國際先進水平的載人航天發射場論證方案。

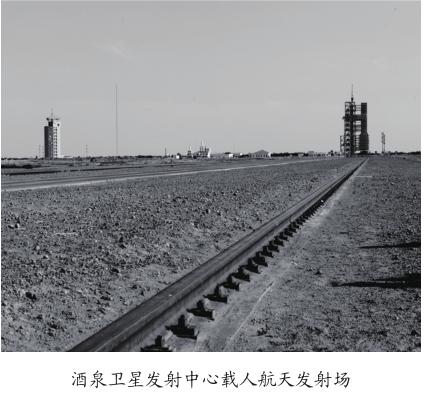

當時我們手里有關發射場的資料非常少,尤其是國外發射場資料,幾乎見不到。“垂直上架”模式的論證,最早來源于一本由美國NASA出版的詳細闡述《阿波羅登月全過程》的書。那是1980年11月,中心派出一位處長跟隨七機部副部長張廉斧考察美國肯尼迪航天中心時,美國航天部門領導送給張副部長的一本全英文科技圖書。1992年1月29日,中心成立論證小組時,拿出了這本保存了12年之久的英文圖書,一邊翻譯,一邊對照,一邊論證。“阿波羅”飛船全部采用“垂直上架”模式,也就是我們后來所說的“垂直總裝、垂直測試,垂直整體轉運”的三垂模式,在技術區即把火箭吊裝起豎、對接組裝,測試完后即為發射狀態,直接轉運到發射區,進行簡單的測試就可以發射。

當時俄羅斯用的是“水平整體模式”,即在水平狀態下進行總裝、測試,然后水平整體起豎。但俄羅斯火箭控制系統慣性導航器件用的是捷聯慣組,而中國的是慣性平臺裝置,兩者有很大的不同。慣性平臺必須保證不能傾倒。如果采用水平轉運,需要把慣性平臺單獨卸下來轉運,到發射區再組裝、測試,給火箭帶來許多技術和測試上的不便。日本采用的是火箭垂直準備,衛星單獨轉運,到發射區再進行組裝。法國圭亞那發射場與日本模式差不多,也是火箭垂直準備,衛星單獨轉運。最先進的就數美國肯尼迪航天中心,飛船和火箭全部是采用垂直模式準備,技術區準備好之后,飛船和火箭組合體垂直整體轉運到發射區,實施發射。美國還有一個“固定模式”,建了一個很復雜的活動勤務塔,火箭一進場就開始起豎,固定在發射架上。等測試完后,直接加注發射,不存在轉運和重復測試的問題。但這種方法有兩點不足,一是火箭飛船占用發射平臺時間太長,發射頻率不高。再一個是安全性差,一旦火箭在發射臺爆炸,損失將非常慘重,整個發射場地面設備全部被毀,很難恢復。此方案在美國發射場也使用不多,后來基本廢棄。中心要拿出先進的論證方案,最好的參考對象就是美國肯尼迪航天中心的模式。我們借鑒了他們的理念,作為一個航天大國的后起之秀,應該采用這種世界上最先進的“垂直上架”模式,并在論證報告中大膽提出了我們“組裝、測試、轉運一體的垂直上架”模式。

2月12日,中心論證小組到北京后,和工程設計單位共同商討,正式提出“垂直上架”和遠距離測試發射的設想,對發射場十大技術問題一一做了闡述,表述了我們實施“垂直上架”模式的基本技術框架,表示要把酒泉衛星發射中心建設成一個具有世界先進水平的載人航天發射場。

沒想到這個方案向專家組匯報的時候,遇到了很大阻力,有些專家不同意,評審組對發射場方案不簽字。他們建議使用水平分段的方法。這種方法是從我們以前的衛星發射沿襲過來的,造價低,技術設計上相對成熟。但是丁衡高院士對“垂直上架”模式非常支持,明確指示要搞就搞最先進的。上級的決策給了發射場論證組極大的信心,為后續發射場技術論證開創了大好的局面。

但是載人航天工程不同于其他工程,如果要搞“三垂模式”,研制各方都必須同意,尤其是專家組,必須全數通過才行。“垂直上架”關系到發射場、航天部飛船、火箭等系統的一系列重大技術問題,是一個全新的概念,在我國從來沒有搞過。這種模式技術進步跨度很大,難度很大,有些技術難題尚待研究解決,如果把握不好,將直接影響到研制工作的順利進行,進而影響整個工程的實施。那時還有經費條件的制約。當時國家經濟實力還沒有今天這么雄厚。肯尼迪航天中心搞垂直模式,僅一個轉運車就耗資兩億多美元,按照那個時候的匯率,相當于16億多元人民幣,比我們整個發射場的投資預算還要多。所以我們想搞“三垂模式”,必須要拿出一個與資金相匹配的方案來。這里不僅關系到資金和技術問題的實現,還關系到我們國家的工業生產水平。20世紀90年代初期,我們國家的工業生產也沒有今天這么發達,搞“三垂模式”從技術上能不能實現,也有很大的風險。丁衡高院士對專家組成員的分歧意見高度重視,他一方面多次找我國元老級專家座談,找相關的專家組成員討論,研究載人航天發射場實施“垂直上架”的可行性和必要性,另一方面指示發射場論證組,針對最難的技術問題,多研究、多試驗,要想辦法把經費降下來,只有這樣,才能促成方案的實施。

按照丁衡高院士的指示,發射場論證組圍繞最難的幾大技術問題,首先從垂直總裝測試廠房入手,解決垂直總裝和垂直測試的問題。飛船、火箭、逃逸塔組合體50多米,再加上發射車,將近70米高,要實現垂直總裝、垂直測試,首先要求建設將近百米高的垂直測試廠房。建這么高的單層廠房,在我國乃至整個亞洲都沒有先例。70多米高的組合體與轉運車既要能順利運出來,而且還要兼顧密封性,廠房大門怎么設計?另外考慮到將來多發任務同時發射的需求,需要多個總裝測試工位和轉軌裝置,怎樣才能把經費降下來?論證組動了很多腦筋。肯尼迪航天發射中心有四個測試工位,可以在短期內連續發射,我們用不著那么多,有兩個就足夠了,可以滿足將來空間站救援等應急發射。另外根據戈壁灘的地質氣象情況,垂直廠房不用搞鋼結構,鋼筋水泥就可以滿足設計要求,造價低,而且防風沙能力更強。其次是垂直整體轉運,怎么解決轉運車,這是關鍵。美國垂直整體轉運用的是履帶車,可以360度轉彎,對路面要求低,公路路面可以起伏。履帶車自重2700噸,馱運能力5000多噸,可以把整個地面設備全部放在車里,帶著電源和電纜擺桿,技術區測試完后隨火箭一起轉運到發射區。這樣在發射區就不用再重新連接、重新測試。這么龐大的轉運車,設計復雜,規模大,造價高,技術難,我國當時的技術水平還達不到這個程度,怎么辦?論證組有人提出來把火箭和飛船吊著走,這樣對轉運車和路面的要求較低,但是會對飛船、火箭受力帶來麻煩。履帶車平穩,減震好,對路面要求低,可以消除路面狀況帶來的震動。后來借鑒二號發射場的鐵軌轉載,提出來采用鐵軌,使路面做得很平,對轉運車的要求即可降低。此方案帶來的另一個問題,就是如何處置前置設備。履帶車載重量大,可以把前置設備全部放在車上,帶到發射區。但是鐵軌轉運車載重量沒有那么大,放不下那么多設備。于是設想搞兩套前置設備,一套放在技術區,另一套放在發射區地下室。但這樣帶來的問題是發射區地面設備的可靠性得不到驗證。解決這個問題的辦法是在發射區增加一次總檢查測試即可。如此轉運車不帶設備,不搞懸掛,不搞減震裝置,電車驅動,可以做得很簡單,用最少的錢,建造一個能完成轉運功能的活動發射車,這一部分的經費也降下來了。第三個花錢的地方就是遠距離測試發射控制。遠距離測試發射控制主要是遠距離控制自動化,需要用大量的電腦和光纜。那時候電腦、光纜用得不是很多,且很昂貴。但是這些東西發展很快,現在不搞,等過兩年時間再換,就成了一種重復建設,很浪費,還不如現在多花一點,一次到位。我們把重大技術問題全部羅列出來,把設計難度和設計經費全降了下來。丁衡高院士對發射場論證組工作給予了充分肯定,他始終堅持要搞最先進的。既然發射場方案沒有超出預算,又可以建成具有世界先進水平的發射場,對整個載人航天工程肯定是一大貢獻。但對此,還是有部分專家不同意。那時候已經是1993年3月份,其他系統早已開始研制了,發射場論證方案卻還沒有定下來,無法進一步開展工作。丁衡高院士也很著急,他委托國防科工委再做工作,一定要各方達成統一意見。受丁衡高院士委托,國防科工委又召開討論會,把發射場、設計所、航天部等研制各方的專家元老請到一起,進行了兩天的深入討論和論證,才艱難達成共識,形成了“垂直上架”的統一意見。從1992年2月到1993年3月,在一年多時間里,僅發射場系統方案論證一事就舉行了十幾次論證匯報會,整個論證過程非常艱難。

發射場“垂直上架”模式方案的形成,是丁衡高院士預先決策和大力支持的結果。沒有他的決策和支持,可能“垂直上架”模式方案早就夭折了。“垂直上架”模式形成統一意見之后,丁衡高院士對發射場建設又投入了大量的精力。發射場建設難題很多,丁衡高院士對此非常謹慎,先后多次派團考察國外先進的航天發射場,學習別人的發射場建設經驗。1992年7月底至8月上旬,丁衡高院士派團考察了俄羅斯。我們雖然沒有用俄羅斯的水平模式,但是作為載人飛船發射場,他們有很多先進之處值得我們學習和借鑒。1993年5月下旬,丁衡高院士又專門委派以國防科工委有關負責人為團長、以921工程總師為顧問的專項考察團赴日本考察日本航天發射場。

經實地考察,日本現用的發射場是運載火箭采用“垂直上架”模式,而即將建設的新型發射場,運載火箭和衛星全部是“垂直上架”模式。考察團回來后,向丁衡高院士匯報了日本航天發射場的現狀和下一步的發展趨勢,更加堅定了科委領導對于“垂直上架”的信心。

1994年夏天,發射場開工奠基在即。丁衡高院士在開工前,還要親自了解一下世界其他大型航天發射場發射模式的發展趨勢。5月下旬,他專門帶團考察了法國圭亞納航天發射場。圭亞那正在使用的和正在建設的阿里安五號發射場非常先進,全部采用“垂直上架”模式,且新建的“阿里安5號”發射場地更加簡化,連勤務塔都沒有。

幾個航天大國的發射場都考察到了,丁衡高院士對我國載人航天發射場采用“垂直上架”模式的決心已定。1994年7月3日,丁衡高院士與時任副總參謀長曹剛川一同前來酒泉衛星發射中心,為我國首個載人航天發射場奠基。

丁衡高院士曾經說過,載人航天工程的研制是一個歷史事件,是一個對國家政治、經濟都有著重大影響的高科技工程,將成為祖國繁榮和社會主義興旺發達的重要標志。而發射場是集中體現這個標志性工程的重要象征,一定要跟國際先進水平接軌,搞一個具有國際先進水平的載人航天發射場。丁衡高院士對載人航天發射場的決策果斷而慎重,每一個重大問題,都站在國家的角度上去審視和決策,充分體現了他作為載人航天——這個國家級重大高科技工程的領導人高瞻遠矚的戰略眼光和前瞻思想,以及他科學求實、虛懷若谷的學者風范。他的科學領導,使得中國載人航天發射場走了許多捷徑,為發射場的快速發展創造了機遇和條件;他的科學決策,使得中國載人航天發射場走出了一條世界先進模式與中國自主創新相結合的發展道路,建成了具有中國特色的國際一流航天發射場,為中國載人航天發射場的形象鑄就了空前的輝煌。