陜西省冬小麥田雜草種類及演替特點

王雅麗 李蘭 梁春玲 魏靜 武愛玲 蘇小記

摘要:為明確陜西省冬小麥田雜草發生危害現狀和群落組成特征,運用倒置“W”型九點取樣法對陜西省冬小麥主產區麥田雜草種類和群落進行調查,明確了陜西省冬小麥田常見雜草主要有22科68種,其中禾本科、十字花科、菊科雜草種類最多,分別為18種、10種、7種;優勢雜草有播娘蒿、節節麥、薺菜、豬殃殃、野燕麥、看麥娘、婆婆納等7種,區域性優勢雜草有雀麥、鵝腸菜、麥瓶草、日本看麥娘、刺兒菜、多花黑麥草、大穗看麥娘、離子芥等8種,常見雜草19種,一般雜草34種;研究結果揭示了群落演替的影響因素。

關鍵詞:冬小麥;雜草;種類;優勢種群;調查

中圖分類號:S451文獻標志碼:A文章編號:1003-935X(2020)03-0007-06

Investigation on Species of Common Weeds and its Community Succession in Winter Wheat Fields in Shaanxi Province

WANG Ya-li1,LI Lan1,LIANG Chun-ling1,WEI Jing1,WU Ai-ling2,SU Xiao-ji1

(1.Shaanxi Provincial Plant Protection General Station,Xi'an 710003,China;

2.Qishan Agricultural Technology Extension Center,Qishan 722400,China)

Abstract:To determine the present occurrence,impact,and community composition of weeds in the main winter wheat production area in Shaanxi Province,fields were surveyed accrding to the “W” nine-point sampling method. There were 68 species belonging to 22 families of common weeds in winter wheat fields in Shaanxi Province,among which Gramineae,Cruciferae and Compositae were the most important,with 18 species,10 species and 7 species,respectively. There were 7 dominant weeds: Artemisia annua,Aegilops tauschii,Capsella bursa-pastoris,Galium aparine,Avena fatua,Alopecurus aequalis,and Veronica didyma. There were 8 regional dominant weeds:Bromus japonicus,Myosoton aquaticum,Silene conoidea,Alopecurus japonicus,Cirsium setosum,Lolium multiflorum,Alopecurus myosuroides,and Chorispora tenella. Additionally,there were 19 common miscellaneous weeds and 34 general weeds. The influencing factors of community succession were revealed.

Key words:winter wheat; weeds; species; dominant population; investigation

小麥是世界三大糧食作物之一,是我國僅次于水稻的第二大糧食作物,也是陜西省主要糧食作物之一,2018年陜西省小麥種植面積為96.73萬hm2,占總耕地面積的23.6%[1]。近年來,種植的小麥全部為冬小麥,20世紀90年代以前春小麥在陜西省最北部、長城沿線風沙灘地有少量種植。麥田雜草不僅會降低小麥產量,而且會減少田間通透性,加重小麥病蟲害的發生,輕則減產5%~10%,嚴重地塊可導致小麥減產50%以上,少數田塊甚至絕收[2-3]。陜西省地形復雜,氣候多樣,麥田雜草種類繁多,是造成小麥產量損失的重要因素之一。2010年以前有資料報道過陜西省各地區麥田雜草發生特點[4-15],近10年來,僅有對寶雞市隴縣冬小麥田禾本科雜草發生情況的報道[16],未見對陜西全省冬小麥田雜草發生情況的報道。

本研究通過對陜西省冬小麥產區雜草群落的實地調查,以期揭示田間雜草的發生危害狀況和優勢種群,旨在為建立陜西省冬小麥田雜草可持續治理技術體系提供依據。

1 材料與方法

1.1 調查地點概況

陜西省位于我國內陸腹地,地處105°29′~111°15′E、31°42′~39°35′N,地跨黃河、長江兩大水系,橫跨3個氣候帶,陜北北部長城沿線屬中溫帶季風氣候,關中及陜北大部屬暖溫帶季風氣候,陜南屬北亞熱帶季風氣候。總面積為 20.56萬km2,全省年平均降水量340~1 240 mm,降水南多北少,陜南為濕潤區,關中為半濕潤區,陜北為半干旱區。

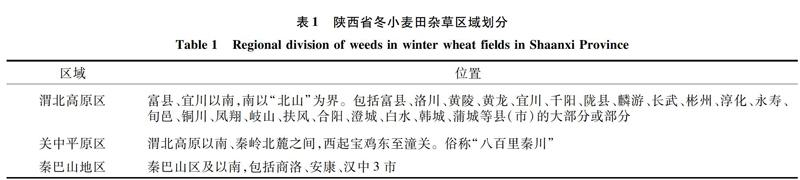

陜西省冬小麥主要集中在關中地區,種植面積 86.1 hm2,占全省88.4%,陜南種植面積 10.6萬hm2,占全省10.9%,陜北有少量種植,面積700 hm2左右,占全省0.6%[1]。根據陜西省不同區域地貌特點、氣候特征等方面的差異,按照車俊義等的研究結果[17],結合近年來各地小麥種植結構變化,將陜西省冬小麥田雜草劃分為3個區域,即關中平原區、渭北高原區、秦巴山地區(表1、圖1)。

1.2 調查方法及樣點分布

2018年4月中旬至5月中旬,小麥抽穗期至揚花期至灌漿期,組織人員對西安、咸陽、渭南、寶雞、銅川、漢中、安康、商洛8市23縣的950個地塊冬小麥田雜草的種類及數量進行調查,地塊涉及秦巴山區、關中平原、渭北高原的灌區和旱地,每個地塊采用倒置“W”型九點取樣法進行取樣[18],每點的樣方面積為0.25 m2,詳細調查雜草種類、株樹、株高,計算平均密度、頻度和多度。

1.3 數據統計與分析

參考魏守輝等的統計方法[19],根據各樣點的調查數據計算相對優勢度(relative dominance,RA)。相對優勢度RA=(RD+RH+RF)/3,式中:RD為相對密度(relative density),即某雜草的密度(雜草株數代表雜草密度)占總密度的比例;RH為相對高度(relative height),即某雜草的總高度占樣方中所有雜草高度的比例;RF為相對頻度(relative frequency),即雜草出現的樣方數占所有雜草出現的總樣方數的比例。

2 結果與分析

2.1 雜草種類

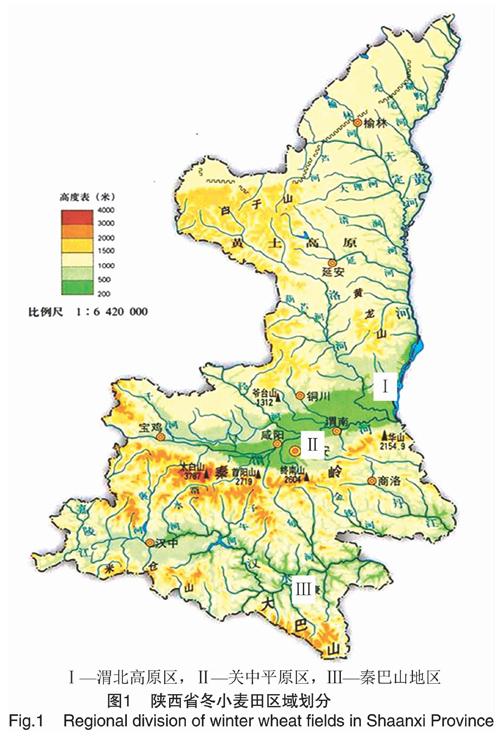

共調查到小麥田雜草68種,隸屬于22科(表2)。其中,禾本科的最多,有18種,占26.8%;十字花科10種,占14.9%;菊科、石竹科分別有7種、5種。

2.2 雜草優勢度

根據麥田雜草的相對優勢度(表3),可將陜西省冬小麥田雜草分為4類,即優勢雜草、區域性優勢雜草、常見雜草和一般性雜草。

優勢種雜草,即在陜西省各地區均有分布,對小麥生長發育及產量影響顯著的雜草有播娘蒿、節節麥、薺菜、豬殃殃、野燕麥、看麥娘、婆婆納等7種,全省相對優勢度≥5;區域性優勢種雜草,即在某些區域出現,但對當地小麥生長發育影響很大,且防除困難的雜草有雀麥、鵝腸菜、麥瓶草、日本看麥娘、刺兒菜、多花黑麥草、大穗看麥娘、離子芥等8種,1.5≤相對優勢度<5;常見雜草,即發生面積大,但優勢度和發生頻度都不大,對小麥危害較小的雜草有藜、繁縷、澤漆、澀芥、田紫草、菵草、長芒棒頭草、酸模葉蓼、救荒野豌豆、扁穗雀麥、苣荬菜、早熟禾、小花糖芥、打碗花、通泉草、王不留行、地稍瓜、掃帚菜、角茴香,共19種,0.35≤相對優勢度<1.5;一般性雜草,即在局部發生,發生頻度較低,對小麥生長發育影響較小的雜草有豬毛菜、藎草、碎米薺、棒頭草、寶蓋草、泥胡菜、田旋花、鵝觀草、苦苣菜、硬草、小旋花、獨行菜、香附子、鬼蠟燭、萹蓄、遏藍菜、狗尾草、簇生卷耳、牛筋草、問荊、草木樨、黃花蒿、蒲公英、反枝莧、夏至草、彎曲碎米薺、蔊菜、石龍芮、茴茴蒜、飛廉、馬齒莧、蛇莓、藤長苗、牻牛兒苗,共34種,相對優勢度<0.35。

2.3 雜草種群演替特點及原因

2.3.1 雜草群落結構

陜西省冬季常干旱少雨,秋播后雜草出土遲;苗齊10 d后禾本科95%以上雜草出土,草齡小,普遍在2~5葉期,易于防除;早春氣溫回升快,田間濕度大,雜草生長迅速,危害加劇。近幾年,雜草種類增多、數量增加。郝平順等報道,咸陽地區20世紀70年代麥田雜草發生共36種,一般有雜草12.2萬株/667 m2左右[9]。20世紀80年代38種,一般有雜草14.7萬株/畝(1畝=667 m2)左右,目前已有15科40余種。各地區雜草群落結構分布如下:

渭北高原區:農作物一年一熟,局部兩年三熟,秋雜糧與冬小麥輪作。雜草主要以播娘蒿、薺菜、豬殃殃、野燕麥、節節麥、看麥娘為主,部分麥田雀麥、麥瓶草、婆婆納、離子芥發生嚴重。

關中平原區:玉米小麥輪作,部分地區稻麥輪作。播娘蒿、節節麥普遍發生。野燕麥、多花黑麥草、婆婆納、雀麥、薺菜、豬殃殃、看麥娘也是該區的優勢草種。此外,大穗看麥娘、田紫草在部分麥田發生嚴重。

秦巴山地區:稻麥、稻油輪作,以看麥娘、豬殃殃、鵝腸菜、薺菜、日本看麥娘等為優勢雜草,野燕麥、刺兒菜、救荒野豌豆在部分地區發生較重。

2.3.2 演替特點

2.3.2.1 節節麥上升為優勢種,并與播娘蒿、薺菜構成優勢種群

本次調查結果表明,陜西省2018年冬小麥田優勢雜草排前3位的種類為播娘蒿、節節麥、薺菜。而1988年渭北高原排在前3位的是刺兒菜、田旋花、離子芥,關中平原排在前面的是播娘蒿、澀芥、薺菜,陜南麥田繁縷、鵝腸菜、豬殃殃危害較重[4]。2010年前后,節節麥在關中平原上升為第一優勢種,繁縷在陜南旱地麥田發生最重,稻茬麥田第一優勢種是看麥娘,渭北高原播娘蒿、薺菜為優勢種[5-6,8,10]。

2.3.2.2 麥家公、澀芥、打碗花、獨行菜、反枝莧等由原來的優勢種變為一般性雜草

資料記載,澀芥、打碗花曾是關中平原的主要雜草,隨著除草劑使用及耕作制度的變化,澀芥、打碗花變為一般發生雜草。近年關中平原播娘蒿、豬殃殃、野燕麥等發生非常嚴重,而麥家公、小薊、獨行菜、反枝莧等原來的優勢種已成弱勢群體[9,13]。

2.3.3 演替原因

2.3.3.1 除草劑使用和種植制度變化是種群變化的主要原因

雜草的群落構成與除草劑使用和當地自然地理環境、耕作方式、輪作制度、跨區調種作業等密切相關[20-21]。20世紀80年代,關中地區大面積使用2,4-D丁酯,對部分闊葉雜草起到了很好的控制作用,雜草群落由原先的單一型闊葉雜草群落變化為禾本科、闊葉雜草混生型群落;漢中市推廣使用敵草隆,看麥娘由1981年的5.9%上升到1987年的54.98%。20世紀90年代磺酰脲類除草劑被大面積應用,豬殃殃、麥家公、婆婆納、澤漆數量逐漸上升,播娘蒿、薺菜的數量明顯下降[5,10];長期以來,節節麥防除藥劑單一,使用要求嚴格,繁殖能力強,逐漸上升為優勢種。群眾自由串換、調種,沒有嚴格檢疫和種子清選,造成雜草遠距離擴散,如節節麥和鬼蠟燭20世紀80年代僅在關中平原個別田塊零星發生,2001年后已經大面積擴散[7,9,22-23]。作為牧草引進的多花黑麥草,1997年4個縣發生面積1.2萬hm2,2014年迅速擴散到26個縣,發生面積 29.8萬hm2[24]。機械遠距離收割作業增多、機械深翻整地面積減少、灌溉面積不斷增大都為雜草種子的生長繁殖和擴散蔓延創造了有利條件[9,20] 。

2.3.3.2 節節麥危害加重趨勢明顯

節節麥分蘗、繁殖能力強,適應性極強,危害損失大。張朝賢等報道,節節麥普發田塊可使小麥減產50%~80%,嚴重的甚至絕收[23]。2014年節節麥在寶雞市發生面積7.3萬hm2,發生嚴重的田塊造成小麥減產20%~35%[25]。隨著收割機跨區作業的快速發展、耕種方式的改變等,節節麥危害正在迅速加大。20世紀90年代以前,節節麥主要分布在西安、興平、武功、大荔等地[26]。2000年后,面積逐步擴大,現在已在關中平原的寶雞、西安、咸陽、渭南、銅川等小麥主要種植區大面積發生[22]。目前,節節麥的防除尚沒有特效選擇性藥劑,致使其發生危害不斷加重[22]。在生產管理中應按照不同區域優勢雜草種類,因地制宜地制定麥田雜草綜合治理方案,加快節節麥等惡性雜草防除技術的研究和推廣。

3 結論

調查表明,陜西省冬小麥田共有雜草68種,其中優勢種雜草有播娘蒿、節節麥、薺菜、豬殃殃、野燕麥、看麥娘、婆婆納等7種,區域性優勢種雜草有雀麥、鵝腸菜、麥瓶草、日本看麥娘、刺兒菜、多花黑麥草、大穗看麥娘、離子芥等8種,常見雜草有藜、繁縷、澤漆、澀芥、田紫草、菵草、長芒棒頭草、酸模葉蓼等19種;一般雜草有豬毛菜、藎草、碎米薺、棒頭草、寶蓋草、泥胡菜、田旋花、鵝觀草等34種。

節節麥已上升為全省冬小麥田優勢種雜草,并與播娘蒿、薺菜等構成優勢種群,對小麥危害逐年加重;麥家公、澀芥、打碗花、獨行菜、反枝莧等由原來的優勢種雜草逐步演變為一般性雜草,危害不斷減輕。長期單一使用某一類(種)除草劑以及種植制度的變化等是導致冬小麥田雜草種群變化的主要原因。

參考文獻:

[1]陜西省統計局,國家統計局陜西調查總隊. 陜西統計年鑒2019[M]. 北京:中國統計出版社,2019.

[2]張殿京,陳仁霖. 農田雜草化學防除技術[M]. 上海:上海科學技術文獻出版社,1992.

[3]張玉聚,李洪連,張振臣,等. 中國農田雜草防治原色圖解[M]. 北京:中國農業科學技術出版社,2010.

[4]車俊義,楊 峰. 陜西省麥田雜草群落變化及防除對策[J]. 雜草科學,1988,6(3):1-2.

[5]劉延虹,關 俠,馮文濤. 陜西省麥田雜草種類分布及防除技術[J]. 雜草科學,2005,23(4):19-20.

[6]姚萬生,雷樹武,薛少平. 關中地區麥田雜草危害狀況及防除對策[J]. 干旱地區農業研究,2008,26(4):121-124,162.

[7]王亞紅,劉萬鋒,楊建斌,等. 關中小麥田禾本科雜草危害現狀及原因分析[J]. 陜西農業科學,2007,53(3):25-27.

[8]馮淵博,范變娥,曹 瑛,等. 西安地區麥田雜草發生特點及綜合防控對策[J]. 陜西農業科學,2011,57(3):105-106.

[9]郝平順,高 峰,吳嬋妮. 咸陽市關中地區麥田雜草群落演變及治理對策[J]. 中國植保導刊,2004(9):11-13.

[10]楊志華,陳嘉孚,鄧根生. 漢中地區麥田主要雜草及綠黃隆使用技術探討[J]. 陜西農業科學,1995,41(1):13-14,19.

[11]王廣炳,顏顯菊. 漢陰縣麥田雜草優勢種群及防除[J]. 雜草科學,2008,26(4):43-44.

[12]任進興,朱志斌,趙 博,等. 渭北旱原麥田雜草的發生與防治[J]. 陜西農業科學,2001,47(11):44-45.

[13]劉斌俠.關中西部麥田雜草種群數量的演變及治理對策[J]. 中國農技推廣,2008(5):41-42.

[14]亢歡虎,袁寶鳳,劉雅寧.寶雞市麥田惡性雜草發生現狀與防治策略[J]. 現代農業科技,2010(7):208,213.

[15][JP]武建寬,王會玲,楊文智. 臨渭區麥田雜草群體變化特點及冬前防除綜合技術[J]. 陜西農業科學,2007,53(4):159-160.

[16]楊秋萍,支小明. 隴縣麥田禾本科雜草發生現狀及防治對策[J]. 現代農業科技,2014(6):162-163.

[17]車俊義,王枝榮. 陜西農田草害與治理[M]. 西安:陜西科學技術出版社,1992.

[18]林 偉. 倒置“W”九點取樣法在雜草群落結構調查上的應用[J]. 上海農業科技,2002(2):13-14.

[19]魏守輝,張朝賢,翟國英,等. 河北省玉米田雜草組成及群落特征[J]. 植物保護學報,2006,32(2):212-218.

[20]高宗軍,李 美,高興祥,等. 不同耕作方式對冬小麥田雜草群落的影響[J]. 草業學報,2011,20(1):15-21

[21]張志銘,黃紹敏,葉永忠,等. 長期不同施肥方式對麥田雜草群落結構及生物多樣性的影響[J]. 河南農業科學,2010(6):67-70.

[22]房 鋒,高興祥,魏守輝,等. 麥田惡性雜草節節麥在中國的發生發展[J]. 草業學報,2015,24(2):194-201.

[23]張朝賢,李香菊,黃紅娟,等. 警惕麥田惡性雜草節節麥蔓延危害[J]. 植物保護學報,2007,34(1):103-106.

[24]郝平順,張 立. 高度警惕麥田惡性雜草多花黑麥草蔓延危害[J]. 陜西農業科學,2015,61(7):50-51.

[25]王義虎,張俊文,白英文,等. 寶雞市節節麥危害加重原因及治理對策[J]. 陜西農業科學,2014,60(6):59-60.

[26]顏 濟,楊俊良,崔乃然,等. 新疆伊犁地區的節節麥[J]. 作物學報,1984,10(1):1-8.

收稿日期:2020-05-13

作者簡介:王雅麗(1973—),女,高級農藝師,主要從事農藥械使用技術推廣工作。E-mail:wangyali-2007@163.com。

通信作者:蘇小記,高級農藝師,主要從事植物保護工作。E-mail:suxiaoji68@126.com。