德彪西和瓦格納的和聲語言比較分析

高佳成

十九世紀后期至二十世紀早期,西方音樂的和聲語言正經歷演變,具有鮮明調性中心的調性結構逐漸讓位于高度的半音化和調性模糊,最終導致“無調性”的誕生。瓦格納和德彪西都顯著推動了這一進程。通過對瓦格納的《特里斯坦與伊索爾德》和德彪西的《佩利亞斯與梅麗桑德》各自開始部分的深入考察,我們能夠發現,兩位作曲家通過相異的方式建構調性框架,但都采用了調性模糊的手段,完滿達成了歌劇中的戲劇化目標。

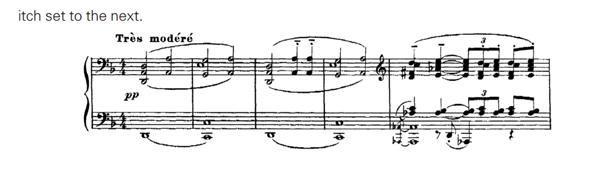

在《特里斯坦與伊索爾德》的開頭若干小節中,瓦格納寫下了一系列未獲完滿解決的和聲進行,由此暗示出一種充滿渴望且難以滿足的愛情。這個主題貫穿了整個歌劇。歌劇的起始樂句結束在未解決的E大小七和弦上(a小調的屬七和弦)。隨后,音樂并沒有依照解決傾向,進入a小調主和弦,而是抓住第一樂句的末尾音(雙簧管演奏的B音)進行銜接——B音轉接至大提琴聲部,由此開啟第二個樂句。

除句首的上行音程之外,第二句是第一句的上方小三度移位,和聲進行模式不變,結束于未向C解決的G大小七和弦。之后的第三樂句,其終止處的B大小七和弦也未直接解決到E。它在高八度的位置重復了一遍。之后,上行小二度動機從長笛轉向小提琴,再交回給長笛。這個動機在第16小節拓展成一系列的上行半音;這些經過性的音符在小節最后一個八分音符的位置引出G#和弦。正是在這一小節,終于出現了E和弦。然而,它采用的形式是大小七和弦,引出第17小節的F大三和弦,由此完成一次位于a小調語境里的阻礙終止——a小調是樂譜調號所指示的調性。

然而,瓦格納沒有讓聽眾清晰捕捉到第17小節的終止。首先,一個較長的強拍倚音使得完整的F大三和弦直到小節第二拍的后半拍才出現。此外,F和弦出現的位置,正是后方樂句開啟之處。依靠歌劇開頭部分的持續運動,瓦格納設立起一系列的調性目標,卻又絕不達成。結果就是,不確定性和焦慮感得以拓張,而不是緩和,進一步響應歌劇的戲劇化目標。

此外,我們也能透過瓦格納對半減七和弦(又稱“特里斯坦和弦”)的運用,找到調性模糊的證據。若論第2小節“特里斯坦和弦”的本質,就其和接下來的E大小七和弦的關聯這一視角來看,可謂是眾說紛紜。正如納蒂茲在他的《音樂與揭示》一書中所做的梳理:1.把它看作a小調的四級和弦,等音記譜為“升D,F,降A,降C”,此時它是一個變化的D小七和弦(a小調的下屬和弦),根音升高半音,五音和七音降低半音,形成向E7和弦的強烈傾向;一些里曼分析進一步認為:不僅升G是經過外音,導向小節末尾的和弦音A,而且升D也是引向后方還原D的經過音,這一還原D是被暗示的真正和弦音,在后一小節才得以出現。2.看作二級和弦,A之前較長的升G仍然視作強拍倚音(和第17小節類似),由此,和弦本身是B,升D,F,A,這可以視為A小調的法蘭西增六和弦,以及E7和弦的副屬和弦。3.欣德米特和勛伯格指出,把升G、而非A看作和弦音,那么和弦就可以等音記譜為添加六度音的升G小和弦(升G,B,升D,升E)。

根據以上例子,我們能夠發現,雖然瓦格納通過廣泛的半音化造成了調性模糊,但他的方法仍然基于功能調性,并沒有逾越大小調音樂語言的范疇。德彪西則不然,在《佩利亞斯與梅麗桑德》里,他向功能調性系統之外進行探索,引入調式音階、五聲音階和全音階等,由此獲得調性模糊感。結果就是,和聲進行的根源是情緒轉變,而不是調性的引力運動。

在歌劇中,德彪西貫穿使用五聲音階和全音階,這也成為劇中最重要的兩個調性系統。由于五聲音階可從自然音和聲進行里獲得,德彪西把這種音階用于描繪和大自然關聯的元素,例如森林。全音階則通過音程模式“人造”而成,在劇中用以表示與人相關的元素,例如格洛的出現。

從音集的角度來看,五聲音階的音程涵量為[032140],意為純四度和純五度是最顯著的特征,其次是大二度和小七度。六聲全音階的音程涵量為[060603],表示大二度和大三度是最頻繁出現的音程,而三全音也是特色音程。此外,增三和弦也和全音階有獨特的關聯。這兩種似乎完全相異的音級集合,其關聯線索就在于大二度;在這兩套音集進行切換時,德彪西充分地利用大二度來保持音樂的相關性。

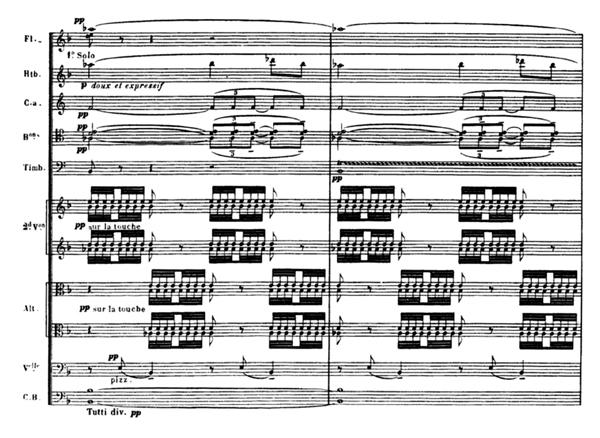

從最初的和弦開始,德彪西就展現出和一切調性引力傾向的決裂。雖然從譜面上看,似乎是d小調,且初始的開放和弦是以D為根音;然而,這一和弦缺少三音,僅為五度音程而已。接下來的第2小節和弦似乎是A小七和弦(d自然小調的屬和弦)的第二轉位;然而,第1小節的后半部分和第2小節的前半部分形成了一次平行五度,進一步削弱了調性化進行的感覺。此外,第1至4小節的所有音符構成五聲音階C,D,E,G,A。

第5小節在E, D, C, 降B的基礎上出現升F和降A,完整的全音階出現。三全音“D-降A”由低音提琴撥奏呈現,和之前若干小節構建的純四、五度形成強烈對比。從和聲角度看,音樂從D增六和弦運動到添加了降B和D音的降A增六和弦,因此沒有提供任何有關大、小調功能性的指示。從旋律上看,德彪西繼續運用上行二度動機(G-A);這一動機之前由大提琴演奏,轉而上移純五度,交給第一雙簧管以及英國管。它以減值和雙倍減值的面貌出現。正是上行大二度帶把此處和前幾小節關聯起來。

德彪西時常運用的一種技法是在不同的層次同時呈現不同的調性結構。第14至15小節,上行動機“降A-降B”是五聲音階和全音階共享的子集。雙簧管獨奏的旋律以這個動機開始,然后延展出一個包含“降A-降B-升C”的更長樂句,指示為五聲音階。然而,弦樂組構成的音級集合卻指向全音階。這種意涵因為大提琴聲部撥奏的另一個特性三全音“E-降B”而進一步強化。

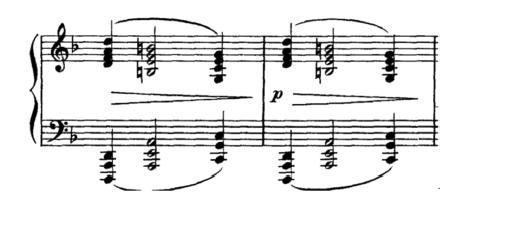

第21至22小節,音樂似乎進入了傳統三和弦風格,但卻暗示著五聲音階,而非C大調音階。這種效果來自于以下幾個方面:1.低音區若干聲部的和聲運動采取平行五、八度的方式;2.高音聲部和低音線條構成純八度、大二度和純五度音程,而這三種音程都是五聲音階里的重要音程。

瓦格納和德彪西采用不同的途徑建立調性語言策略,但都以深層調性結構來組織音樂,造成更強的統一性。

在《特里斯坦與伊索爾德》里,通過深入研究第1至17小節的一系列和聲進行,我們能發現低音線條的構成。這條低音線勾勒出E小三和弦(a自然小調的屬和弦)并引向F。

《佩利亞斯與梅麗桑德》開始部分(第1至28小節)的低音線則如譜例所示。這暗示的是D愛奧尼亞調式,與調號所指示的調性契合。

瓦格納和德彪西都選用了最能支持歌劇之戲劇化目標的調性語言。正如霍洛維在《德彪西和瓦格納》當中指出的,雖然這兩部歌劇的情節線索類似,但它們的戲劇張力是截然不同的。對于《特里斯坦》而言,核心主題是無論如何也滿足不了的感官欲望;在《佩利亞斯》當中,卻是孤獨和斷裂。

在《特里斯坦》當中,感官欲望驅使著戀人做出一系列的選擇,并且“絕然地占據對方”。他們的行動由清晰的意圖所引領;進而和聲語言也展現出清楚的方向感。在前文已經分析過的起始片段中,瓦格納一再用屬七和弦來終止樂句。這一系列對期待中的解決所作的延宕,正好服務于戲劇化意圖——描摹一種來自于無法滿足之渴望的張力。這樣的戲劇化效果能夠成功,恰是因為聽眾能夠清晰地捕捉到和聲進行的方向性,進而期待屬七和弦之后的解決。若沒有期待感作為前提,意外元素將無從談起。

《佩利亞斯》里的一切則似乎是隨意發生的,沒有目標和緣由。梅麗桑德不知從何而來,佩利亞斯希望開啟一次莫名的旅行。對徒勞和絕望的象征充斥在整個歌劇調對話和劇情當中。德彪西選擇了最能反映孤獨和迷茫氛圍的調性語言。五聲音階和全音階都不存在半音化的導音,因此不提供清晰的、如大小調音階那樣的引力牽引。在《佩利亞斯》的起始片段中,前兩小節的平行五度即刻弱化了和聲進行的方向感。即使德彪西運用了共享子集來關聯不同的音級集合,但是他進行切換的方式似乎是隨意的,而不是基于和聲引力和調性功能原則。在起始部分里,低音線條構成的D愛奧尼亞進行也沒有半音化的導音。

總而言之,通過考察瓦格納的《特里斯坦與伊索爾德》和德彪西的《佩利亞斯與梅麗桑德》各自的開頭部分,我們能夠發現兩位作曲家都以調性模糊來為戲劇目標服務。然而不同的戲劇目標,造成了兩位作曲家對和聲語言謹慎的差異化選擇,并通過完全不同的途徑實現這種模糊性。

參考文獻:

[1]納蒂茲,《音樂與揭示》,普林斯頓大學出版社,第219-229頁。

[2]姜之國,《德彪西<佩利亞斯與梅利桑德>與貝爾格<沃采克>和聲比較研究》,上海音樂學[3]院出版社2013版,第13-17頁

[4]姜之國,《德彪西<佩利亞斯與梅利桑德>與貝爾格<沃采克>和聲比較研究》,第13-17頁

[5]霍洛維,《德彪西和瓦格納》,奧伊倫堡出版社,1979年版,第13-17頁

[6]霍洛維,《德彪西和瓦格納》,第62頁

[7]霍洛維,《德彪西和瓦格納》,第62頁