施工現場智能網絡應用探討

張建偉

(中核龍安有限公司,浙江 臺州 318000)

“十三五”期間具有自主知識產權的BIM軟件在工程上推廣使用及智能化綜合管理全過程的集成應用,逐步改變了傳統項目監管的手段,使施工現場進度、質量、投資(成本)控制更高效;合同、職業安全與環境、信息管理更規范[1]。通過人、機網絡協同,對物聯網采集到的信息進行數據分析,提供過程趨勢預測和專家預案,實現工程施工可視化、智能化管理,為建設工程項目帶來更精準的科技化管理手段,實現了建設工程項目的增值[2]。

1 施工現場智能網絡應用的需求

1.1 項目動態發展的需求

隨著社會經濟的蓬勃發展,各行業對工程項目的需求逐漸改變,大型、超大型施工項目逐漸成為主流,包括大型核設施廠房、重型水利構筑物、大跨度橋梁、大型鐵路工程等項目的數量日趨增多[3]。諸如此類的大型項目具有施工現場作業面大、現場環境復雜、施工質量要求高等特點,由此導致日常施工安全質量管理、現場監控難度較大,工程建設指揮部門對施工現場的施工安全情況、施工人員的操作規程、工程施工進度的監管缺乏有效、直觀、合理的手段。傳統的“人管人”方法難以實現高效管理,施工現場重要物資、材料的監控看管往往力不從心,人員配備壓力較大,且管理效果不佳[4]。

1.2 國家政策的導向

目前日本、美國、英國等國家建筑行業發展較為發達,其管理體系也較為成熟,BIM、信息管理等建筑行業新技術應用比較超前,質量、安全、成本、工期管理、監督措施落實到位,項目精細化施工程度較高。為了整體提高國內建筑行業的管理水平,近年來國家大力支持建筑施工企業轉型,積極推廣應用BIM、信息化管理等新技術來優化施工管理水平[4]。廣東等經濟發達地區發布的“廣州市城鄉建設委員會關于印發進一步提升建設工程施工精細化管理工作方案的通知”中鼓勵四新技術應用,要求施工單位向現代化企業過渡,加快實現規范化、科學化、品質化、精細化轉變。

1.3 社會科技發展的必然趨勢

現階段,隨著智能建筑電氣安裝技術、無人駕駛智能攤鋪機、高層智能建筑物防雷施工技術、基于物聯網的施工安全智能監管系統等新型智能施工工藝措施、智能施工機械、智能施工監管設備等方面的技術日益成熟,都標志著工程施工管理應向現代化發展,5 G、物聯網、大數據等新基建領域的技術發展更是為施工現場信息化管理提供了可能。

2 施工現場智能化網絡構建與應用

2.1 應用實例

2008年三一重工股份有限公司開發了“工程機械產品加工數字化車間系統的研制與應用示范項目”,并在2012年投入使用,成為亞洲最大的智能化制造車間。其采用的數字仿真和三維作業指導視頻為現場提供了技術支持并提升了員工的作業技術水平,通過自動化、標準化和智能化應用將傳統的離散制造型轉為了混流裝配型,降低了人工成本,提升了設備生產制造能力。通過智能化系統及設備的運用,在不增加設備投入的情況下,其總裝車間同比節約制造成本1億元,年增加產量超過2000臺以上,同比產值新增60億元以上,很好的應對了工程機械企業多品種、高效率、高質量、低成本方面的壓力與挑戰[5]。

蘇錫常南部高速主體工程采用水泥土攪拌樁進行軟基處理,由于地質勘查覆蓋范圍有限,無法精確地判斷施工區域內地質情況,地質條件發生變化時,在施工過程中監控主要采用水泥噴漿記錄儀和測量控制技術,不能及時監控關鍵參數和實時調整施工工藝參數,造成樁的質量缺陷,導致施工成本增加。而采用智能監控系統并運用物聯網技術,通過施工設備上多種感應器件對施工過程數據進行實時采集和數據遠程傳輸,可實現對施工過程的遠程、實時、多終端監控管理,將分散管理的集中化,節約了人工成本和設備維護成本,使經濟效益非常明顯提升[6]。

太原南站的改造工程是一項涉及多專業、工序復雜、質量要求高的國家重點項目。為保證工程的順利開展,引入了BIM、RFID技術等智能技術。通過BIM技術快捷、及時和精準的特點和RFID非接觸的自動識別技術,實時獲得各種數據資料,在施工階段運用智能網絡管理和預加載的預警策略,使項目管理人員通過網絡遠程操控現場,實現了工程項目的智能化管理,及時發現問題減少返工,表現出了定量的實施效果[7]。

由中建集團承建的深圳國際會展中心,圍繞人、機、料、法、環等關鍵要素,結合大數據、物聯網、移動互聯網、BIM等技術以及智能化采集設備,建設智慧工地平臺。集成各參建單位的日常管理數據,建設安全質量管理模塊、進度管理模塊、BIM5D管理模塊、物料驗收模塊等11個模塊,通過整合終端應用集成現有系統,實現對各項目部管理范圍內的生產、質量、安全、經營等目標執行監控,減輕現場工作量、幫助管理決策并進行智慧化建設[8]。

2.2 智能化典型應用方向

2.2.1 人員管理

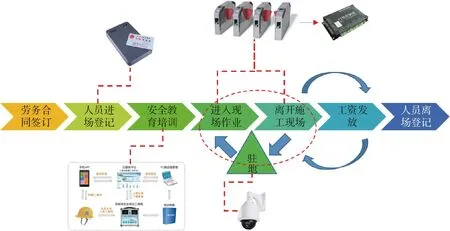

針對施工現場施工分包單位多,人員復雜等特點,在施工現場通過勞務實名管理系統(見圖1),對勞務工人開展實名制登記。主要在現場出入口等位置布置閘機、攝像頭,并利用智能安全帽與大門閘機聯動來自動識別人員出入并記錄考勤情況;實時統計務工人員的年齡、地域、工種、分包單位等具體信息,與實名制系統連用則自動辨別未進行安全教育、黑名單等不良人員,防范用工風險,并進行合同、培訓、工資的發放監管。

圖1 勞務實名制系統Fig.1 Real name system of labor service

此外,在施工現場,通過現場布置的定位設備、智能安全帽,對人員在現場的軌跡信息、位置信息進行實時了解,保證現場人員與危險區域的實時提醒。項目管理者可以通過更準確地判斷勞務工人性質、作業安全性、勞務分派合理性等問題,保障正規勞務工人的利益,確保工程順利進行。

2.2.2 機械設備管理

施工現場存在著大量的機械設備,如塔吊、升降機、卸料平臺等,基于這些設備的監控主要是通過相對應的傳感器來實時采集機械的運行數據,并通過網絡來將數據上傳云端平臺,平臺再進行遠程的監控與管理[9],見圖2。

圖2 塔吊管理系統Fig.2 Tower crane management system

利用塔吊防碰撞、吊鉤可視化等應用,一方面通過視頻識別司機身份避免非專業人員操作塔吊;另一方面通過重量、幅度等傳感器,避免超載超限等不安全行為并實時預警;可通過平臺配置不可操作的區域,進行超限區域的限速限行,來保障群塔作業的安全防護。

2.2.3 物料管理

施工現場存在大量的鋼筋、水泥、砂漿等施工原料,如何準確把控物資數量來進行生產調配一直是企業的一個管理痛點。現階段隨著技術的發展,已經有一些諸如智能地磅(見圖3)、AI點數等智能化的應用來幫助企業進行物資驗收、出入庫管理,并利用芯片技術來對材料進行實時的定位,通過攝像頭對材料堆場進行可視化管理。

總之,利用軟硬件結合,通過互聯網手段,對大宗物資的進出場稱重進行全方位的管控。從而排除人為因素,堵塞管理漏洞,提供多樣而及時準確的數據分析來支持管理決策,從而達到節約成本提升效益的目的。

圖3 智能地磅Fig.3 Intelligent weighbridge

2.2.4 施工技術管理

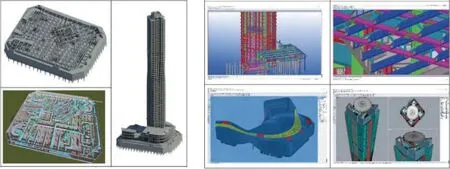

施工圖紙的設計與更改影響整個項目建設的過程,前期利用BIM建模可對二維的技術圖紙來進行三維的設計(見圖4),并可以建模來檢查施工場地布置的合理性,從而優化場地布置。

現在比較常見的則是利用BIM技術對土建、安裝、鋼結構等各個專業領域進行設計模擬,并可以根據現場施工需求動態模擬場內機械設備的布置及其運行狀態,對一些重要的工序進行動畫三維模擬以及通過VR來進行技術體驗與方案交底,從而對施工方案進行優化與改善,減少在施工過程中存在的錯誤可能性[10]。

圖4 BIM建模Fig.4 BIM modeling

2.2.5 環境管理

在施工現場、無人機或巡檢機器人上安裝PM2.5、揚塵、噪音等環境監測設備,來實時監測工地的各種環境狀況。然后將數據實時傳輸至智慧云平臺,云平臺通過分析各個區域的環境狀況來進行預警,進而聯動控制現場設備來對高污染的區域進行自動處理,以此來滿足“綠色施工”的需求。

2.2.6 安全質量管理

現階段比較常見安全質量巡檢系統,主要是以危險源的辨識與監控、安全隱患的排查與治理、危大工程的識別與管控為主要業務。典型的應用就是系統根據施工進度自動制定巡檢計劃,巡檢人員發現安全質量問題,通過移動端APP拍照上傳到系統,系統自動下發給責任區域內問題相關的安全員、質量員、工長等相應負責人,整改人整改完成后上傳相應的整改照片記錄,管理員隨時隨地線上審查批示,直到問題整改通過審核,一個隱患問題才可以算正式清除。

整個流程支持全員參與安全管理,對施工過程中的人、物、環境的行為與狀態進行具體的管理與控制,通過“事前預防”“事中管控”的方式杜絕事故的發生。

3 結論

通過上述應用對比分析,當前建筑工程領域確實需要大數據、物聯網、BIM、5 G等新技術的應用來實現工程管理的變革。現階段基于施工智能化的發展仍處于探索階段,施工過程的管控也只存在于施工現場一個個的“點”上,隨著5 G、BIM、AI等新技術日益成熟并滿足工程建設的需要,智能化施工將是未來一個大的趨勢。

未來,隨著施工現場智能化設備的應用將能實現工程現場的規范化、科學化、品質化、精細化管理,大型工程項目在智能化應用方面也將更加完善。促使施工現場的管理由“點—線—面”進行轉變,從而讓施工現場能夠更透徹的感知、更全面的互聯互通、更深入的智能化,大大提升現場作業人員的工作效率,有效實現目標執行與風險管控,達到現場管理智能化、信息化、智慧化,從而提高項目及公司的效益。