骨質(zhì)疏松性胸腰段脊柱骨折PVP治療后鄰椎再發(fā)骨折情況及影響因素分析

周 軼,劉明軒

骨質(zhì)疏松是因多種原因?qū)е碌囊环N代謝性骨病,其多引起骨折,以胸腰段脊柱骨折最為常見[1]。每年北美地區(qū)發(fā)生胸腰段脊柱骨折患者約有16萬人,且隨著社會老齡化進程的加快,胸腰段脊柱骨折發(fā)生人數(shù)不斷增多[2-4]。目前治療骨質(zhì)疏松性胸腰段脊柱骨折的方式較多,其中經(jīng)皮椎體成形術(shù)(percutaneous vertebroplasty, PVP)臨床應(yīng)用越來越廣泛[5],但近年來術(shù)后鄰椎繼發(fā)骨折率逐漸升高[6-8]。目前骨質(zhì)疏松性胸腰段脊柱骨折患者行 PVP術(shù)后鄰椎再發(fā)骨折的原因還不是十分明確。故本研究經(jīng)分析骨質(zhì)疏松性胸腰段脊柱骨折患者PVP治療后鄰椎再發(fā)骨折的情況及影響因素,旨在為臨床PVP治療后如何保持長期療效提供借鑒,現(xiàn)報告如下。

1 資料與方法

1.1一般資料 選取我院2014年6月—2016年6月收治的200例骨質(zhì)疏松性胸腰段脊柱骨折并行PVP治療患者,其中男47例,女153例;年齡56~92(69.50±1.30)歲。納入標準:①符合骨質(zhì)疏松性胸腰椎骨折診斷標準[9];②行PVP治療且臨床資料完整;③無服用糖皮質(zhì)激素等相關(guān)藥物史;④無心、肝、腎、腦、肺等臟器嚴重功能不全者;⑤患者及家屬對本研究知情同意。排除標準:①存在手術(shù)禁忌證者;②伴其他內(nèi)分泌代謝性疾病或嚴重感染者;③有脊柱手術(shù)史或繼發(fā)性骨質(zhì)疏松者;④伴脊柱結(jié)核或腫瘤者。本研究經(jīng)醫(yī)院倫理委員會批準同意。

1.2手術(shù)方法及術(shù)后處理 所有患者均行PVP治療,單個椎體骨水泥注射量為2.5~7.5 ml。患者取俯臥位,確定穿刺位置,消毒鋪巾,局部麻醉,在C型臂X線機透視下經(jīng)椎弓根穿刺,建立工作通道,前端鄰近椎體前緣,骨水泥攪拌至拉絲狀,骨水泥注入由推桿經(jīng)工作通道完成。術(shù)后常規(guī)骨科護理,密切觀察患者病情和生命體征,給予抗感染治療并早期下床活動。

1.3研究方法 術(shù)后隨訪2~3年根據(jù)是否出現(xiàn)鄰椎再發(fā)骨折分為未骨折組和再骨折組。收集兩組性別、年齡、骨折病史、骨折類型、骨折椎體個數(shù)、骨密度、椎體高度恢復(fù)程度、Cobb角、骨水泥注入量和骨水泥滲漏等臨床資料。骨密度測量方法:采用美國 Lunar 公司生產(chǎn)的 Achilles Express 跟骨超聲骨密度測定儀,測量跟骨骨密度。

2 結(jié)果

2.1手術(shù)情況 200例手術(shù)順利完成,患者術(shù)后恢復(fù)較好。手術(shù)時間為30~50(37.90±1.60)min,骨水泥注入量為2.5~7.5(4.68±1.08)ml。

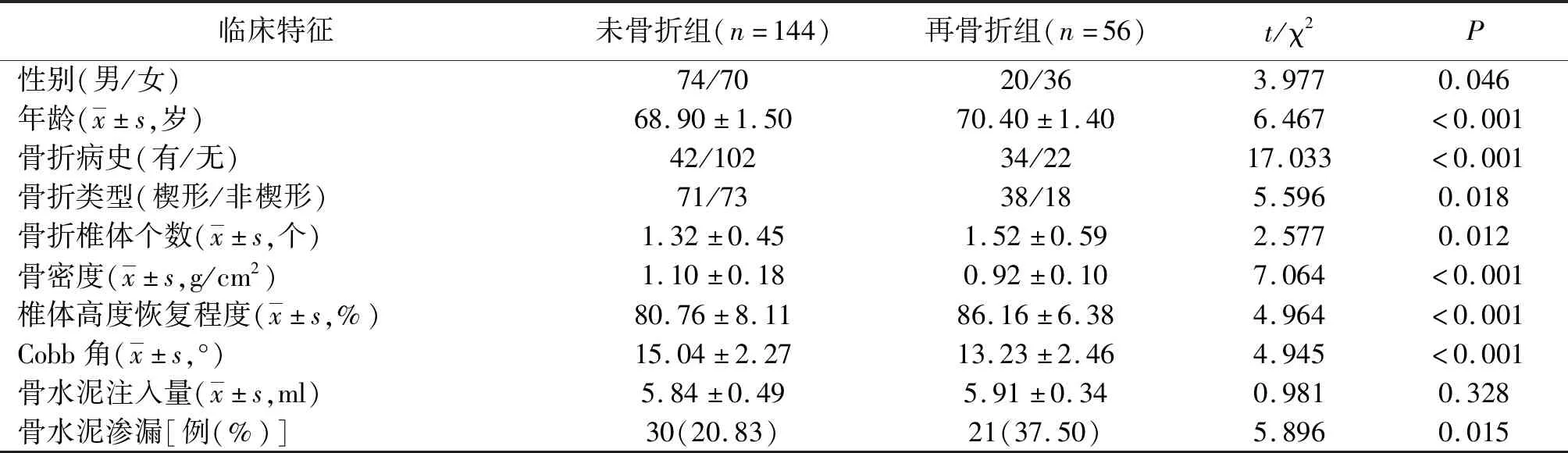

2.2鄰椎再發(fā)骨折情況及兩組臨床特征比較 隨訪發(fā)現(xiàn)術(shù)后鄰椎再發(fā)骨折56例(28.00%)。兩組骨水泥注入量比較差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P>0.05);兩組性別、年齡、骨折病史、骨折類型、椎體高度恢復(fù)程度、骨折椎體個數(shù)、Cobb角、骨水泥滲漏及骨密度比較差異均有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05或P<0.01)。見表1。

表1 骨質(zhì)疏松性胸腰段脊柱骨折經(jīng)皮椎體成形術(shù)后鄰椎再發(fā)及未再發(fā)骨折兩組患者臨床特征比較

2.3術(shù)后鄰椎再發(fā)骨折單因素分析 影響PVP后鄰椎再發(fā)骨折的單因素有年齡、骨折病史、骨密度、椎體高度恢復(fù)程度、Cobb角及骨水泥滲漏。見表2。

表2 影響骨質(zhì)疏松性胸腰段脊柱骨折患者經(jīng)皮椎體成形術(shù)后鄰椎再發(fā)骨折的單因素分析

注:SD為標準差

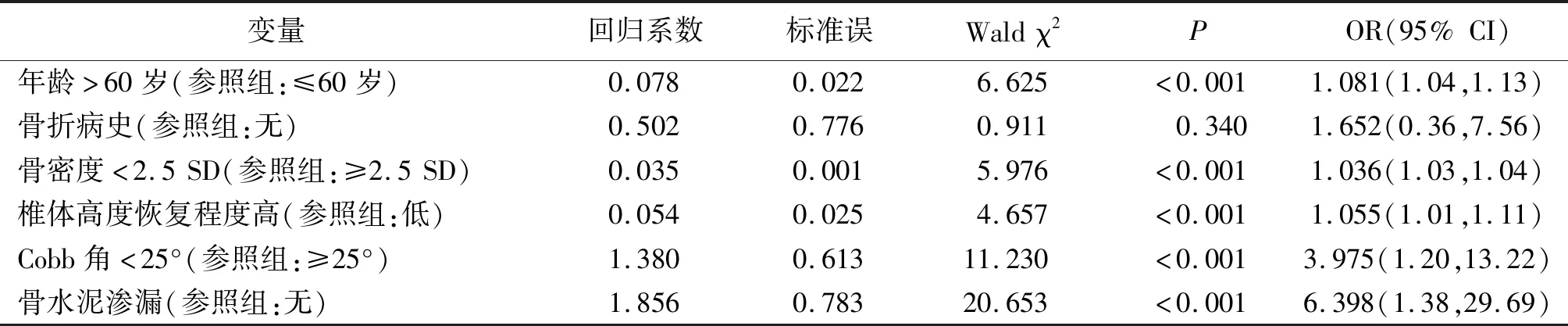

2.4術(shù)后鄰椎再發(fā)骨折多因素logistic回歸分析 年齡>60歲、椎體高度恢復(fù)程度高、Cobb角<25°、骨密度<2.5個標準差和骨水泥滲漏是骨質(zhì)疏松性胸腰段脊柱骨折患者PVP后鄰椎再發(fā)骨折的危險因素。見表3。

表3 影響骨質(zhì)疏松性胸腰段脊柱骨折患者經(jīng)皮椎體成形術(shù)后鄰椎再發(fā)骨折的多因素logistic回歸分析

注:SD為標準差

3 討論

3.1年齡及骨密度與再發(fā)骨折的關(guān)系 隨我國老齡化進程的加快,老年人骨質(zhì)疏松發(fā)生率越來越高,加之我國老年人相關(guān)知識缺乏及不良生活習慣的影響,極易導(dǎo)致骨質(zhì)疏松癥[10-11]。患有嚴重骨質(zhì)疏松癥的老年人容易發(fā)生全身多處骨折,對生活質(zhì)量影響極大[12]。骨密度是評估患者發(fā)生骨質(zhì)疏松的重要指標。研究報道,骨質(zhì)疏松性骨折危險性每增大1.63倍,其骨密度可降低1個標準差,說明預(yù)測骨質(zhì)疏松性骨折的危險性可采用骨密度檢測[13]。另有研究報道,鄰椎再發(fā)骨折的風險降低與抗骨質(zhì)疏松治療密切相關(guān)[14]。臨床建議對老年人定期行骨密度檢測和抗骨質(zhì)疏松治療,可降低老年人群再發(fā)骨折的概率[15]。本研究結(jié)果顯示再骨折組骨密度低于未骨折組,與相關(guān)報道結(jié)果一致[16]。提示骨密度是骨質(zhì)疏松性胸腰段脊柱骨折患者PVP后鄰椎再發(fā)骨折的重要影響因素。年齡是骨質(zhì)疏松最重要、最基本的影響因素,年齡>60歲者骨流失大于骨形成,骨量下降程度較大,發(fā)生骨質(zhì)疏松的概率也相應(yīng)升高[17]。研究顯示,骨質(zhì)疏松性骨折以>60歲的老年人群多見,年齡每增長5歲,發(fā)生危險性會增加1倍[18-19]。本研究結(jié)果顯示再骨折組年齡高于未骨折組,提示骨質(zhì)疏松性胸腰段脊柱骨折患者PVP后鄰椎再發(fā)骨折與年齡密切相關(guān)。

3.2椎體高度恢復(fù)情況與再發(fā)骨折的關(guān)系 有學(xué)者認為,恢復(fù)椎體高度對骨質(zhì)疏松性胸腰段脊柱骨折患者預(yù)后意義重大[20]。椎體高度恢復(fù)情況與鄰椎再發(fā)骨折息息相關(guān),PVP后椎體高度恢復(fù)越高,鄰椎再發(fā)骨折的風險越大[21]。本研究結(jié)果顯示再骨折組椎體高度恢復(fù)程度大于未骨折組,與既往報道結(jié)果一致[22]。分析原因可能與骨水泥注入量有關(guān),骨水泥注入越多,椎體恢復(fù)高度越高,有學(xué)者證實PVP過程中,骨水泥注入量達椎體體積的29.8%時可促進椎體剛度的恢復(fù),達椎體體積的16.2%時可促進椎體強度的恢復(fù)[23]。骨水泥注入既可改變鄰近非手術(shù)椎體的生物力學(xué)負荷,又可增大脊柱軸向壓縮強度,但該作用可增加PVP后鄰椎再發(fā)骨折的概率[24]。

3.3Cobb角與骨水泥滲漏對再發(fā)骨折的影響 臨床實踐發(fā)現(xiàn),Cobb角<25°對脊柱側(cè)彎程度的確定有重大意義,加強矯正脊柱側(cè)凸畸形可減少Cobb角,再骨折的發(fā)生率也會降低[25]。本研究結(jié)果顯示,再骨折組Cobb角小于未骨折組,與文獻報道結(jié)果相近[26]。骨水泥滲漏為PVP后并發(fā)癥,如骨水泥滲漏至椎間盤時可降低相應(yīng)椎間盤對不良應(yīng)力的緩沖能力,增加相近椎間盤骨折的危險性,造成患者預(yù)后不良。文獻報道,骨水泥滲漏達椎間盤與相鄰椎間盤再發(fā)骨折的關(guān)聯(lián)較大[27]。本研究發(fā)現(xiàn),再骨折組骨水泥滲漏發(fā)生率高于未骨折組,符合文獻報道結(jié)果[28]。

綜上,骨質(zhì)疏松性胸腰段脊柱骨折患者PVP后鄰椎再發(fā)骨折率較高,術(shù)后鄰椎再發(fā)骨折與患者年齡、骨密度、椎體高度恢復(fù)程度、Cobb角和骨水泥滲漏密切相關(guān)。