中國居民消費的演進與政策取向

孫豪 毛中根

摘 要:促進形成強大的國內市場是推動我國經濟高質量發(fā)展的重要途徑。當前居民消費發(fā)展中存在三個主要問題:中國居民消費總量巨大,但居民消費率偏低;居民消費水平大幅提升,但消費不平等問題日益突出;消費結構升級過程中表現(xiàn)出扁平化和分化特征,供需結構性錯配抑制居民消費結構升級進程。針對當前問題,政府需要擴大居民消費需求,推進供給側結構性改革,縮小居民消費不平等。

關鍵詞:居民消費;消費率;消費結構;消費不平等

中圖分類號:F063.2 文獻標識碼:A 文章編號:0257-5833(2020)01-0072-13

作者簡介:孫 豪,浙江工商大學經濟學院講師 (浙江 杭州 310018);毛中根,西南財經大學中國西部經濟研究中心主任、教授、博士生導師 (四川 成都 611130)

一、引 言

倉廩實而知禮節(jié),衣食足而知榮辱。居民消費始終對促進經濟社會發(fā)展和改善人們生活發(fā)揮重要作用。中國居民消費隨著經濟增長而發(fā)展,同時居民消費對經濟發(fā)展的基礎性作用逐漸增強。1978-2017年,中國經濟實力大幅提升,國內生產總值從3679億元增長至827122億元①,占世界經濟的份額從1.75%提升至15.17%②;經濟發(fā)展水平迅速提高,人均國內生產總值從385元提高至59660元,從低收入國家步入中等偏上收入國家行列;產業(yè)結構快速升級,第一、二、三次產業(yè)結構的比例從27.7∶47.7∶24.6升級為7.9∶40.5∶51.6,第一產業(yè)比重大幅降低,第三產業(yè)比重快速上升;城鎮(zhèn)化進程加速推進,城鎮(zhèn)化率從17.92%提高至58.52%;對外開放程度不斷深化,外貿依存度從9.7%提升至33.6%。得益于經濟社會發(fā)展,人民生活水平日益提高。居民消費水平從1978年的184元提高至2016年的21285元;截止2017年,農村貧困人口減少至3046萬人世界上關于貧困的標準并不統(tǒng)一,各國有各國的政策。當前中國的貧困標準為農民年人均純收入2300元(2010年不變價),按照當前匯率計算,這一標準高于世界銀行的貧困標準。,成功使8億多人擺脫貧困,創(chuàng)造了人類減貧史的奇跡,對全球減貧貢獻率超過70%;人均預期壽命從1978年的68歲提高至2017年的76.7歲,嬰兒死亡率下降至6.8‰,孕產婦死亡率下降至19.6/10萬數(shù)據(jù)來源于國家衛(wèi)生健康委員會發(fā)布的《2017年我國衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》。;人類發(fā)展指數(shù)(HDI)從1990年0.499的低人類發(fā)展水平,上升至2015年0.738的高人類發(fā)展水平數(shù)據(jù)來源于聯(lián)合國開發(fā)計劃署出版的人類發(fā)展報告《Human Development Report 2016》。。

社會生產力發(fā)展和人民生活改善,促使社會主要矛盾從人民日益增長的物質文化需要同落后的社會生產之間的矛盾,轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾。生產、分配、交換、消費是社會再生產過程的四個環(huán)節(jié),這四個環(huán)節(jié)相互聯(lián)系。馬克思關于生產與消費的基本理論認為,生產與消費直接互為中介、互相創(chuàng)造,生產決定了消費的對象、方式及動力,沒有生產就沒有消費,同時,消費的需要決定著生產,沒有消費的需要,就沒有生產。因此,生產擴大促進消費改善,消費改善促進生產擴大,二者共同作用,促進經濟健康發(fā)展。生產與消費任何一方出現(xiàn)問題,均會影響經濟健康運行:當生產不足、消費旺盛時,表現(xiàn)為商品供不應求,物價上漲,經濟蕭條;當生產過剩、消費不足時,表現(xiàn)為商品供過于求,庫存增加,嚴重時出現(xiàn)經濟危機。

隨著社會生產能力的提高,商品大面積供不應求的現(xiàn)象已很鮮見,但商品供過于求的情況時常發(fā)生,因此,經濟發(fā)展的制約因素逐漸從供給約束轉向需求約束。作為經濟發(fā)展的一般規(guī)律,經濟發(fā)展動力逐漸從投資主導型轉向內需主導型,進而轉向消費主導型發(fā)展模式孫豪:《消費主導型大國:特征、測度及政策》,《社會科學》2015年第10期。。在經濟發(fā)展的需求動力視角下,中國當前的經濟發(fā)展模式為內需主導型,即消費、投資和出口協(xié)調拉動經濟增長。中國屬于大國,經濟發(fā)展更需發(fā)揮大國優(yōu)勢,特別是發(fā)揮國內市場規(guī)模優(yōu)勢,增強經濟發(fā)展穩(wěn)定性歐陽峣、羅會華:《大國的概念:涵義、層次及類型》,《經濟學動態(tài)》2010年第8期。。中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段,外部經濟環(huán)境波動較大,國際貿易摩擦逐漸增多,在這種背景下,中國政府越來越重視增強消費對經濟發(fā)展的基礎性作用。

中國經濟發(fā)展在供求兩側取得巨大成就,表現(xiàn)為生產能力提升和居民消費發(fā)展。雖然居民消費發(fā)展成就不如社會生產能力提升那樣矚目,但居民消費發(fā)展切實改善了人民生活水平,并且對經濟發(fā)展的基礎性作用越來越重要。中國政府長期將改善民生作為經濟發(fā)展目標,致力于全面建成小康社會和扶貧減貧工作,并取得非凡成就。在決勝全面建成小康社會的中國特色社會主義新時代,社會主要矛盾發(fā)生轉化,宏觀經濟政策從需求管理轉向供給側結構性改革與需求管理相結合,從供需兩側支撐現(xiàn)代化經濟體系建設。本文梳理了改革開放以來中國居民消費的歷史演進,提煉出當前居民消費發(fā)展的新問題,對于認識當前消費領域的發(fā)展問題和指導未來居民消費發(fā)展具有參考價值。

二、居民消費的歷史演進

本文從消費發(fā)展和消費政策兩個方面研究居民消費的歷史演進。

(一)居民消費發(fā)展的歷史演進

1. 消費總量:市場規(guī)模彰顯優(yōu)勢

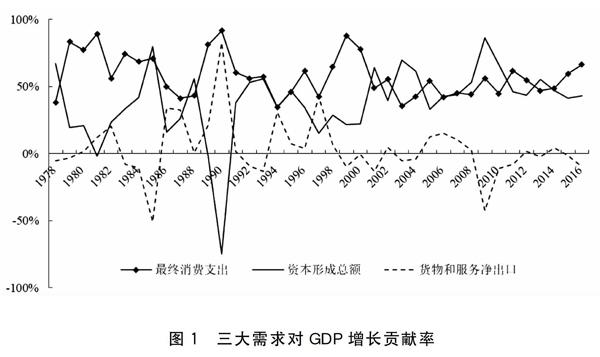

從需求的角度看,國民收入由消費、投資和凈出口構成。投資和進出口受經濟環(huán)境和經濟周期波動較大,消費相對比較穩(wěn)定。因此,中央政策中多次提出擴大內需和發(fā)揮消費對經濟發(fā)展的基礎性作用。消費對經濟增長貢獻率的波動最小(見圖1),是經濟發(fā)展中最穩(wěn)定的拉動力量。最終消費需求由1978年的2057.8億元增加至2017年的437152億元。2017年,最終消費對經濟增長的貢獻率達到57.6%,拉動經濟增長3.9個百分點,成為三大需求中最重要的需求。2017年中國全年社會消費品零售總額達到36.6萬億元,消費品市場規(guī)模位居世界第二位。國內市場規(guī)模巨大彰顯大國經濟優(yōu)勢:一方面發(fā)揮消費對經濟發(fā)展的基礎性作用,增強經濟發(fā)展的內在穩(wěn)定性,使大國具有更強的外部沖擊承受能力;另一方面會促進規(guī)模化生產,發(fā)揮產業(yè)或區(qū)域內生優(yōu)勢,促進企業(yè)技術進步。

整體居民消費分為城鎮(zhèn)居民消費和農村居民消費。改革開放以來,中國城鎮(zhèn)化水平迅速提高,城鎮(zhèn)化率由1978年的17.9%上升至2017年的58.5%,農村居民消費占總體居民消費的比重由62.1%下降至21.4%,城鎮(zhèn)居民消費占比由37.9%上升至78.6%。因此,居民消費主體由農村居民消費轉變?yōu)槌擎?zhèn)居民消費。長期以來,居民消費率偏低一直是困擾中國經濟發(fā)展的結構性問題。對中國居民最優(yōu)消費率的研究表明,城鎮(zhèn)居民消費率偏低是導致中國居民消費率偏低的主要原因毛中根等:《中國最優(yōu)居民消費率的估算及變動機制分析》,《數(shù)量經濟技術經濟研究》2014年第3期。

2. 消費水平:消費改善生活質量

隨著消費水平提高,人民生活水平迅速提高。城鎮(zhèn)居民人均消費支出從1978年的311元提高至2017年的24445元,農村居民人均消費支出從1980年的162元提高至2017年的10955元;人民需要從追求溫飽到追求消費數(shù)量、再到追求生活品質,居民消費從注重量的滿足向追求質的提升、從有形物質產品向更多服務消費、從模仿型排浪式消費向個性化多樣化消費轉變。隨著消費改善,人民需要從日益增長的物質文化需要轉向美好生活需要。

從消費物品數(shù)量上能更直觀地考察居民消費改善。表1以耐用品和食品為例,揭示了居民消費的變化。耐用品較好的反映了居民的日常生活消費狀況,體現(xiàn)居民日常生活的便利程度;食品屬于必需品,食品消費是人類再生產的重要過程,對居民健康和人力資本積累具有重要影響。表1顯示,耐用品消費中,每百戶擁有的洗衣機、電冰箱、空調機、計算機數(shù)量大幅增加,汽車更是經歷了從無到有的過程。耐用品數(shù)量的增加過程,正是手表、自行車、縫紉機“老三件”向彩電、冰箱、洗衣機“新三件”的消費變遷過程。食品消費中,對糧食的消費逐漸減少,對食油、豬羊牛肉、鮮蛋、鮮奶的消費不斷增加。除了耐用品消費和食品消費外,居民衣著、居住、家庭設備、醫(yī)療保健、交通通訊、文教娛樂等消費都發(fā)生了巨大變化。

消費水平是居民生活水平的最重要的體現(xiàn)。消費的過程,是人的再生產過程,消費水平的提高,對經濟社會和人的全面發(fā)展帶來了深遠的影響,比如,人力資本積累提高,人均受教育程度增加,勞動生產率提升,人口平均預期壽命大幅延長等。經濟發(fā)展提高了消費水平,消費發(fā)展為經濟發(fā)展奠定了基礎,為人的全面發(fā)展提供了保障。

3. 消費結構:升級扁平化與分化

隨著消費水平提高,居民消費結構不斷升級。從居民恩格爾系數(shù)看,從1978年到2017年,城鎮(zhèn)居民恩格爾系數(shù)從57.5%下降至28.6%,農村居民恩格爾系數(shù)從67.7%下降至31.2%。恩格爾系數(shù)是國際上通用的衡量居民生活水平高低的一項重要指標。按照聯(lián)合國對恩格爾系數(shù)的劃分標準,我國城鎮(zhèn)居民生活水平從溫飽轉變?yōu)楦蛔悖r村居民的生活水平從貧窮轉變?yōu)橄鄬Ω辉!2粌H食品消費支出占總消費支出的比重在降低,食品消費的內部結構也在發(fā)生深刻變化。中國居民的食物消費比例正從傳統(tǒng)的8∶1∶1的糧食、蔬菜、肉食結構,轉向4∶3∶3較高級的食物消費結構黃宗智:《中國的隱性農業(yè)革命(1980—2010)——一個歷史和比較的視野》,《開放時代》2016年第2期。。

恩格爾系數(shù)不能反映居民消費結構升級的全貌。除恩格爾系數(shù)降低外,居民消費結構升級還表現(xiàn)為高層級消費比重上升和消費者對品質消費的追求提升。其一,服務性消費、發(fā)展型消費比重提高。服務性消費增長速度快于實物性消費,發(fā)展型消費增長速度快于生存型消費,引起服務性消費、發(fā)展型和享受型消費比重提高。比如,近年來旅游、文化、體育、健康、養(yǎng)老“五大幸福產業(yè)”迅速崛起,智能家電、智能手機、可穿戴智能設備等行業(yè)快速發(fā)展,并成為新興消費熱點。其二,消費者對品牌、品質、設計等因素的追求持續(xù)提升。隨著收入提高,消費者對消費品質的追求越來越高,更加關注商品的品牌、設計等因素,引領中國各行業(yè)品牌經歷從無到有、從弱到強的品牌崛起,比如,華為、海爾、聯(lián)想等中國品牌快速、廣泛地融入百姓生活。

中國居民消費結構除了不斷升級的一般特征外,還表現(xiàn)出兩個典型特征。

(1)居民消費結構升級趨于扁平化發(fā)展,即不同群體之間的消費結構差異在縮小。城鄉(xiāng)居民恩格爾系數(shù)差距從1980年的4.9個百分點,擴大到1999年10.5個百分點,又降低至2017年的2.6個百分點。因此,城鄉(xiāng)居民消費結構的差距,經歷了先發(fā)散再收斂的演變(見表2)。耐用消費品在居民消費結構升級過程中扮演著舉足輕重的地位,勾畫了消費結構升級的基本軌跡。耐用消費品經歷了從數(shù)量方面“有與無”、“多與少”的差異,逐漸轉變?yōu)槠焚|方面“好與差”的差異。以汽車為例,在改革開放初期,很少有家庭擁有汽車;到了2000年左右,越來越多的城鎮(zhèn)家庭開始擁有汽車;近年來,越來越多的農村家庭開始擁有汽車。汽車消費的結構升級逐漸從數(shù)量差異轉變?yōu)槠焚|差異。

(2)居民消費結構升級出現(xiàn)分化。隨著房價上漲和商業(yè)模式變遷,居民收入差距和財產差距逐漸拉大。城鎮(zhèn)化過程中,居民的房貸負擔率不斷攀升,房價上漲對消費的“財富效應”越來越弱。收入和財富的分化以及不同階層預算約束的分化,引起消費分化:富裕階層的消費趨于奢侈化,中產階層和中低收入階層開始追求高性價比的商品,形成M型消費結構宋雪濤:《M型中國消費》,參見:https://wallstreetcn.com/articles/3385559。。消費升級過程同時面臨消費升級機會和“消費降級”風險“消費降級”指在不降低消費品質的前提下,選擇價格更為低廉的產品的現(xiàn)象。參見李曉嘉:《消費降級”緣何出現(xiàn)——“消費降級”是更為理性、實惠的消費方式》,《人民論壇》2018年第19期。。

消費結構升級中的扁平化和分化,看似兩個相互矛盾的特征,其實二者同時存在。一方面,改革開放初期,我國商品供給依然處于短缺狀態(tài),且家庭聯(lián)產承包責任制極大地激發(fā)了農村生產效率,城鄉(xiāng)收入差距減小,因此,城鄉(xiāng)居民恩格爾系數(shù)差距較小。隨著社會主義市場經濟地位確立,城市發(fā)展開始快于農村,城鄉(xiāng)收入差距拉大,導致城鄉(xiāng)恩格爾系數(shù)拉大。新世紀以來,耐用消費品逐漸普及、更新,恩格爾系數(shù)不斷靠近富足標準,引起城鄉(xiāng)恩格爾系數(shù)差距再次縮小。另一方面,經濟發(fā)展過程中,技術變革、房價上漲、服務業(yè)發(fā)展等,改變了收入分配方式,導致不同群體的財富和收入差距巨大,進而形成了不同的消費階層。富裕階層的消費更加注重追求消費品質和文化內涵,其他階層則在強弱各異的消費約束下推進消費升級,從而產生消費分化。中國人口眾多,市場規(guī)模巨大,不同群體的消費結構升級進程有先有后、有快有慢、錯落有致。因此,扁平化和分化的發(fā)展趨勢,共同勾勒著中國居民消費結構升級的真實圖景。

4. 消費方式:網購改變生活方式

馬克思指出,“饑餓總是饑餓,但是用刀叉吃熟肉來解除的饑餓,不同于用手、指甲和牙齒啃生肉來解除的饑餓”。在不同的環(huán)境制約下,不同的消費方式產生不同的消費。隨著生產能力、技術條件、消費業(yè)態(tài)等變化,我國居民消費方式發(fā)生了巨大的變遷。與消費水平提高和消費結構升級從消費內容上改善居民生活不同,消費方式變遷從消費形式上改善居民生活。

總結而言,居民消費方式有以下幾點變化:

(1)模仿型排浪式消費階段基本結束,個性化、多樣化消費漸成主流。隨著彩電、電冰箱、空調等基本家庭電器消費趨于飽和,人們開始追求汽車、手機、智能穿戴等個性化產品,衣著、教育、醫(yī)療服務消費等出現(xiàn)多樣化發(fā)展,消費逐漸分化,消費分層日益明顯。

(2)網上購物迅速增長,移動支付不斷深入。根據(jù)商務部的數(shù)據(jù),2017年全國網絡零售交易額達7.18萬億元,同比增長39.1%,網絡零售滲透率達到19.6%(見表3)。

(3)消費新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn),共享經濟迅速發(fā)展。中國消費業(yè)態(tài)總體上經歷了從傳統(tǒng)百貨、大型超市到電商、新零售等新業(yè)態(tài)的演變。隨著技術進步,體醫(yī)融合、共享經濟等消費新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)。根據(jù)國家信息中心發(fā)布的《中國共享經濟發(fā)展年度報告2018》,2017年我國共享經濟市場交易額約為49205億元,比上年增長47.2%。

(4)消費傾向開始提升,消費信貸迅速發(fā)展。長期以來,受儒家消費文化影響,中國居民總體上偏愛儲蓄。隨著新生代逐漸成為消費主體,消費傾向開始提升,推動居民消費率提升。消費傾向提升的一個重要標志是消費信貸迅速發(fā)展。根據(jù)《2017年中國消費信貸市場發(fā)展報告》,截至2017年末,中國消費信貸(不含房貸)市場規(guī)模將達9.80萬億元,占GDP的比例為12.32%。

上述四種消費方式的變化中,網上購物是消費方式變化中的最突出特征,對居民消費方式的影響最大。一般而言,與消費水平提高和消費結構升級相比,消費方式的變化對收入之外其他因素的依賴較強,比如,網上購物的發(fā)展,依賴于網民數(shù)量的增長、智能終端的普及和消費習慣的變遷等。根據(jù)中國互聯(lián)網絡信息中心(CNNIC)發(fā)布的第42次《中國互聯(lián)網絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》,截至2018年6月,中國網民規(guī)模達8.02億人,普及率為57.7%,中國網絡購物用戶和使用網上支付的用戶占總體網民的比例均為71.0%。隨著網民數(shù)量急劇增長,網上購物發(fā)展速度遠快于社會消費品零售總額的增長,網絡零售交易在消費中的滲透率快速提高(見表3)。

消費方式變遷,對經濟發(fā)展和人民生活帶來了深刻影響。第一,網上購物極大地豐富了商品的供給種類和范圍,延伸了消費者的消費需要及其滿足程度,促進了規(guī)模經濟發(fā)展,有助于降低商品價格。第二,新興消費業(yè)態(tài)加速了消費升級過程,提高了消費便利程度,促進了行業(yè)發(fā)展,提升了業(yè)態(tài)效率,優(yōu)化了商品供應模式。第三,消費信貸放松了消費約束,優(yōu)化了消費決策。

(二)居民消費政策的歷史演進

發(fā)展經濟的根本目的是提高人民的生活水平和質量。消費是改善人民生活水平的重要載體,中國政府高度重視改善民生和居民消費發(fā)展。居民消費政策隨著經濟發(fā)展和居民消費發(fā)展逐漸發(fā)生變化,大致可以分為三個階段。

第一階段(1978-1992年),政策重點關注處理積累與消費關系。改革開放以來,國家工作重心轉移到經濟建設上來,但改革開放初期的生產供給能力依然有限,短缺仍是這一時期的主要特點,調整積累與消費的比例關系和促進消費品生產增長,是這一時期的重點問題,預防消費膨脹成為處理積累與消費問題的關鍵。

第二階段(1992-2012年),政策重點關注擴大消費需求。社會主義市場經濟體制確立之后,經濟市場化程度不斷提高,市場供給能力大幅提高,居民收入快速增長。但由于文化、消費習慣、社會保障、收入分配等方面的原因,居民消費率持續(xù)偏低,擴大居民消費需求以及協(xié)調消費、投資和出口之間的關系,成為該階段居民消費政策的重點問題。

第三階段(2012年至今),政策重點關注促進消費升級。中國特色社會主義新時代社會主要矛盾發(fā)生變化,人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾成為新時代社會主要矛盾。市場供求結構性錯配導致產能過剩和消費外流等問題,推進供給側結構性改革,完善促進消費的體制機制,發(fā)展中高端消費,促進消費升級,成為當前和未來消費領域的政策目標。

三、居民消費發(fā)展不容忽視的問題

在消費水平提高、消費結構升級過程中,居民消費發(fā)展存在一些不容忽視的問題。主要是:居民消費率偏低問題、消費結構升級問題和消費不平等問題。

(一)居民消費率:持續(xù)性偏低

經濟結構問題一直是中國經濟發(fā)展過程中的主要問題之一。其中,需求結構問題是經濟結構問題中的重要方面,消費率偏低又是需求結構問題的主要內容。消費、投資和凈出口是拉動經濟增長的“三駕馬車”。“三駕馬車”中,消費和投資屬于內需,凈出口屬于外需。居民消費需求主要取決于居民消費行為,而居民消費行為具有較強的慣性,因此,消費需求的發(fā)展軌跡比較平穩(wěn),是“三駕馬車”中波動最小的需求。投資是經濟起飛階段重要的增長源泉,其波動受經濟環(huán)境和政策影響,波動幅度大于消費。凈出口受國際經濟環(huán)境、貿易條件等因素的影響較大,其波動幅度最大。對于大國而言,更需要重視內需發(fā)展,即通過國內需求的規(guī)模性,增強經濟發(fā)展的穩(wěn)定性。在國內需求中,消費需求的穩(wěn)定性高于投資需求。中央政府多次強調增強消費對經濟發(fā)展的基礎性作用,是因為擴大消費需求,有助于減緩經濟波動。

雖然關于居民消費率是否偏低存在一些爭議羅云毅:《低消費、高投資是現(xiàn)階段我國經濟運行的常態(tài)》,《宏觀經濟研究》2004年第5期;朱天:《破解中國消費不足論的迷思》,《中國經濟時報》2012年9月6日。,但居民消費率偏低是主流觀點,也是客觀事實。一些學者重新估算了居民消費率王秋石、王一新:《中國居民消費率真的這么低么——中國真實居民消費率研究與估算》,《經濟學家》2013年第8期。,估算結果并不改變居民消費率偏低的事實。表4報告了世界主要經濟體的居民消費率,數(shù)據(jù)顯示,中國居民消費率從1995年的46%降低至2008年的36%,然后又逐漸上升至2016年的39%。從橫向上看,中國居民消費率低于世界平均水平,低于發(fā)達國家美國、德國、英國、日本,低于亞洲國家印度和韓國,也低于金磚國家巴西和俄羅斯。中國居民消費率低于經合組織成員平均居民消費率12-15個百分點。從縱向上看,1995年到2016年,中國從低收入國家逐漸發(fā)展為中低等收入國家、中等收入國家、中高等收入國家,在不同的發(fā)展階段,中國居民消費率均低于世界同等發(fā)展水平國家(或地區(qū))的平均居民消費率。因此,中國居民消費率偏低,是需求結構中的主要問題。

居民消費率在經濟發(fā)展過程中的下降是一種規(guī)律性趨勢,其他因素對居民消費率的影響是在這種“規(guī)律性趨勢”上的跳躍或波動,基本不影響消費率下降的走勢。“其他因素”波動加劇了居民消費率的下降,是導致中國居民消費率低于相似發(fā)展階段經濟體的關鍵。這些“其他因素”包括成長經歷、消費習慣、消費文化、住房價格上漲等。比如,早年的饑荒經歷提高了人們成年后的儲蓄傾向,對居民消費和儲蓄產生了深遠影響 程令國、張曄:《早年的饑荒經歷影響了人們的儲蓄行為嗎?——對我國居民高儲蓄率的一個新解釋》,《經濟研究》2011年第8期。;偏愛儲蓄的儒家消費文化對居民消費行為產生了深度抑制,導致居民消費率偏低葉德珠等:《消費文化、認知偏差與消費行為偏差》,《經濟研究》2012年第2期。;住房價格上漲和住房資產的低流動性屬性,對居民消費產生擠出李濤、陳斌開:《家庭固定資產、財富效應與居民消費:來自中國城鎮(zhèn)家庭的經驗證據(jù)》,《經濟研究》2014年第3期;臧旭恒、張欣:《中國家庭資產配置與異質性消費者行為分析》,《經濟研究》2018年第3期。。

需求結構失衡將引發(fā)一系列經濟問題,因此,擴大內需特別是消費需求,成為改善需求結構的重要內容。事實上,在過去較長時期里,居民消費需求一直保持較快增長,之所以出現(xiàn)居民消費率偏低的需求結構問題,是因為消費需求增長落后于經濟增長。因此,要擴大居民消費需求和提高居民消費率,需要保證居民消費增長快于經濟增長。居民消費是消費者在既定收入條件下進行消費決策的結果,要擴大居民消費,一方面要提高居民收入,保證居民收入增長與經濟發(fā)展同步,另一方面要縮小居民收入不平等,改善居民消費預期。長期以來,中國居民收入增長落后于經濟發(fā)展,導致居民收入占國內生產總值的比重降低。在國民收入結構中,勞動者報酬比重下降,資本收入比重上升,這種收入結構變化不利于居民消費擴張,也不利于經濟發(fā)展。收入分配惡化導致有消費能力的人消費傾向較低,消費傾向較高的群體消費能力較低,二者共同抑制了消費需求增長。

(二)消費結構升級:供需結構性錯配

消費結構升級具有層次性和階段性。由于中國人口眾多,市場規(guī)模巨大,居民收入差距較大,因此,消費結構升級具有一定的層次性。特定品質的商品適合特定消費層次的群體,即消費者對商品品質的追求具有階段性。比如,一方面,在中國的三四線城市和廣大的農村,有大量的低收入群體,他們對價格較為敏感拼多多上市和“雙十一購物狂歡節(jié)”單日巨大銷售額等現(xiàn)象,從側面映襯出中國居民消費的需求價格彈性較高,不同消費結構層次下均存在較大的市場規(guī)模。,消費結構升級處于初級階段;另一方面,根據(jù)麥肯錫《2017中國奢侈品報告》,中國約有760萬戶富裕家庭數(shù)據(jù)來源于《2017年中國奢侈品報告》。,他們對奢侈品有較高的需求,消費結構升級處于高級階段。對于處于不同消費階段和具有不同消費需求層次的消費者,需要對應富有差異化的產品市場。中國居民消費結構升級過程中,出現(xiàn)了供需結構性錯配問題,表現(xiàn)為產能過剩和消費外流現(xiàn)象同時存在。供需結構性錯配將引發(fā)產業(yè)結構升級減緩、經濟“脫實向虛”等一系列經濟問題。

消費結構升級的動力表現(xiàn)為兩個方面。一是消費者的消費需求表現(xiàn)出層次性,隨著居民收入提高,當較低層次的消費需求得到滿足后,較高層次的消費需求得以顯化,并成為最迫切的消費追求。這是推動消費結構升級的需求側動力。二是部分商品特別是耐用品,使用周期較長,隨著居民收入提高,消費需要逐漸得到滿足,最終市場需求達到飽和狀態(tài),其需求收入彈性經歷了從富有彈性到缺乏彈性的變化。這類商品的消費結構升級,需要產品本身的更新?lián)Q代。這是消費結構升級的供給側動力。

消費結構升級的需求側動力出現(xiàn)消費外流,供給側動力出現(xiàn)產能過剩和有效供給不足,二者共同形成供需結構性錯配問題(見表5)。

在需求側,由于消費結構升級的層次性和階段性,消費結構升級過程中仍然存在大量中低端的消費需求。企業(yè)面對創(chuàng)新和研發(fā)的風險,使大量企業(yè)徘徊于中低端供給,國內市場沒能很好地滿足大量新出現(xiàn)的中高端消費需要,導致消費外流。比如,2015年中國境外消費達1.5萬億元,占GDP的2.2%,占社會消費品零售總額的5%。中國游客在國外購買奢侈品和高端品牌,出現(xiàn)狂購日本的“馬桶蓋”“電飯煲”等日用品現(xiàn)象,從側面印證了中國消費外流問題。

在供給側,一方面,經濟市場化程度不斷深化,在地方政府競爭機制驅動下,資本過多地涌入低端產業(yè),導致低水平建設嚴重,引起產業(yè)結構升級減緩和產能過剩。2015年工信部認定的落后及過剩產能主要包括煉鐵、煉鋼、焦炭、鐵合金、電石、電解鋁等14個行業(yè),其中,粗鋼、水泥、平板玻璃、造船行業(yè)的產能利用率低于或接近75%,存在嚴重的產能過剩按照國際通行標準,產能利用率超過90%為產能不足,79%-90%為正常水平,低于79%為產能過剩,低于75%為嚴重產能過剩。。另一方面,中國在精密儀器、高端裝備制造、生物制造、現(xiàn)代服務業(yè)、奢侈品等方面,創(chuàng)新能力不足,對國外技術依賴性較強,產生有效供給不足。消費外流、產能過剩和有效供給不足,導致以需求管理為主的宏觀調控政策表現(xiàn)出弱有效性,供給側結構性改革和需求管理相結合,成為新時期宏觀經濟調控的政策選擇。

(三)消費不平等:更嚴重的不均

不患寡而患不均,表達了人們對均等的普遍偏好。在改革開放初期,中國是分配相對均等的國家。隨著經濟發(fā)展,特別是市場化進程不斷深化,中國的不平等程度不斷提高,收入基尼系數(shù)從改革開放初期的0.28左右提高至0.46左右此處數(shù)據(jù)為國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)。關于收入基尼系數(shù)的測度結果一直存在較大爭議。比如,西南財經大學甘犁基于中國家庭金融調查(CHFS)數(shù)據(jù)的測度結果為0.61,參見:中國家庭金融調查與研究中心:《中國家庭收入差距報告》,第1頁;Xie和Zhou利用中國家庭追蹤調查(CFPS)、中國綜合社會調查(CGSS)、中國勞動力動態(tài)調查(CLDS)等五組具有全國代表性的調查數(shù)據(jù)的測度結果表明,中國居民收入基尼系數(shù)處于0.53-0.55之間,參見:Xie, Y. Zhou, X.“ Income Inequality in Todays China”,Proceedings of the National Academy of Sciences. 2014,111(19): pp.6928-6933。,分配狀態(tài)從相對均等發(fā)展為貧富差距較大。中國收入分配的發(fā)展過程,基本符合庫茲涅茨曲線的變化軌跡。消費是在收入、預期、信貸約束等一系列條件下進行消費決策的結果,依據(jù)生命周期理論和持久收入假說,消費是對收入的平滑,因此,消費不平等程度應該低于收入不平等。根據(jù)孫豪等人的估算結果,中國居民消費基尼系數(shù)處于0.4左右,低于收入不平等程度,但仍處于高位孫豪等:《中國消費基尼系數(shù)估算及社會福利分析》,《數(shù)量經濟技術經濟研究》2017第12期。。

對不平等問題的研究常以GDP或收入的不平等為對象。然而,相比收入不平等,消費不平等具有更好的性狀,能夠反映出更多的信息,是對經濟不平等更好的度量。中國隱性收入比重較高白重恩等:《中國隱性收入規(guī)模估計——基于擴展消費支出模型及數(shù)據(jù)的解讀》,《經濟研究》2015年第6期。,收入不能完全反映居民生活水平和福利水平,消費是更好的指標,特別是對于資源相對貧乏的家庭Deaton A. Paxson C. “Intertemporal Choice and Inequality”,Journal of Political Economy, 1994(3);Meyer B. D. Sullivan J. X. “Further Results on Measuring the Well-being of the Poor Using Income and Consumption”,Canadian Journal of Economics, 2011(1).;按照持久收入假說和生命周期假說,居民習慣平滑一生的消費。對收入不平等的測度一般指當期收入,而非持久收入,波動較大。消費的波動性較小,可測度性更強;收入水平不能反映財富積累狀況、不確定性、獲取信貸的能力等,而這些因素可以通過消費體現(xiàn)出來Cutler D. M. Katz L. F.“ Rising Inequality? Changes in the Distribution of Income and Consumption in the 1980s”,The American Economic Review, 1992(2);Carroll C. D.“ Buffer-stock Saving and the Life Cycle/Permanent Income Hypothesis”,The Quarterly Journal of Economics, 1997(1).;消費能更好的反映社會福利狀況Blundell R. Preston I. “Consumption Inequality and Income Uncertainty”,The Quarterly Journal of Economics, 1998(2).。最常用的柯布-道格拉斯(Cobb-Douglas)效用函數(shù)是用消費度量的,世界銀行也以消費水平定義貧困人口1990年世界銀行將每人每天生活支出不足1美元(按購買力平價)的人口定義為貧困人口,2005年貧困線上調至1.25美元,2015年上調至1.9美元。;在現(xiàn)代社會,隨著財富的積累,收入分配結構與消費分配結構發(fā)生分離,對社會穩(wěn)定性而言,與財富不平等和收入不平等相比,消費不平等更加劇社會和政治危機陳志武:《消費不平等更加劇社會和政治危機》,參見:http://news.ifeng.com/a/20160722/49520464_0.shtml。。因此,越來越多的學者將對不平等問題的研究轉向消費不平等。

基尼系數(shù)反映了總體的消費不平等,居民消費不平等還體現(xiàn)在城鄉(xiāng)、區(qū)域、群體等維度。表6以消費支出和消費結構為依據(jù),刻畫了中國居民城鄉(xiāng)、群體以及區(qū)域維度的消費不平等。在城鄉(xiāng)、群體以及區(qū)域維度,中國居民消費不平等表現(xiàn)出以下特征:(1)居民消費的城鄉(xiāng)二元結構明顯,且電商經濟發(fā)展擴大了城鄉(xiāng)消費差距劉長庚等:《中國電商經濟發(fā)展的消費效應研究》,《經濟理論與經濟管理》2017年第11期。。(2)群體消費不平等程度較高。經濟發(fā)展的新特性,包括技術變革、經濟市場化、貨幣化、金融化等,更有利于富裕群體積累財富,惡化群體間的財富分配,重塑收入分配格局。比如,網絡空間的服務業(yè)發(fā)展,傾向于形成“贏者通吃”的收入分配方式江小涓:《網絡空間服務業(yè):效率、約束及發(fā)展前景——以體育和文化產業(yè)為例》,《經濟研究》2018年第4期。。群體間的財富分配惡化,導致群體在身份、地位等方面形成消費分化,進而在消費升級過程中完成消費分層。(3)區(qū)域消費不平等在區(qū)域之間和區(qū)域內部同時存在。比如,河南、甘肅的消費水平和消費結構與上海存在較大差距,除成都外的四川其他區(qū)域的居民消費與成都存在較大差距。在城鄉(xiāng)、群體、區(qū)域等維度,居民消費不平等與收入不平等存在諸多相似性特征。正如謝宇指出的那樣,中國的不平等很大程度上受到一些集體機制的影響,例如區(qū)域和單位謝宇:《認識中國的不平等》,《社會》2010年第3期。。

在分配的意義上,收入是對社會資源的占有,消費是對社會資源的索取。因此,消費分布具有更豐富的社會福利涵義。經濟增長是社會福利提升的主要支撐,但消費分布惡化會降低社會福利水平。發(fā)展是分配的前提和基礎,只有經濟發(fā)展起來,分配才有意義。因此,增進人民福祉,中國政府需要在發(fā)展與分配之間權衡。改革開放以來的發(fā)展經驗表明,政府政策在發(fā)展與分配之間的權衡經歷了從“重發(fā)展”到“重公平”的轉變。在發(fā)展戰(zhàn)略上,政策導向從“讓一部分人先富起來”轉向追求“實現(xiàn)共同富裕”;在分配制度上,政策導向從“效率優(yōu)先,兼顧公平”轉向“更加注重公平”;在發(fā)展理念上,中國政府將共享發(fā)展作為“五大發(fā)展理念”之一,堅持讓人民群眾共享經濟發(fā)展成果。市場系統(tǒng)和政府系統(tǒng)是人們獲取生活機會的兩個系統(tǒng)。在市場機制、技術變革和現(xiàn)代商業(yè)模式等擴大經濟不平等的條件下,政府有必要通過政策干預縮小消費不平等。

四、居民消費發(fā)展的政策取向

當前中美貿易摩擦升級,增強消費對經濟發(fā)展的基礎性作用具有重要意義。梳理居民消費發(fā)展的歷史演進,并思考當前發(fā)展中的新問題,對于指導未來居民消費發(fā)展具有借鑒意義。

(一)居民消費發(fā)展經驗總結

1. 是什么推動了居民消費發(fā)展?消費需求作為最終需求,是一種結果意義上的需求。生產能力發(fā)展和人民素質提高,共同推動了居民消費的發(fā)展。在生產能力方面,通過確立以經濟建設為中心的發(fā)展戰(zhàn)略,促進生產能力迅速發(fā)展。國內生產總值占世界的比重從1978年的1.7%提升至2017年的15.2%,穩(wěn)居世界第二位,與美國的差距逐漸縮小。中國谷物、肉類、花生、籽棉、茶葉、水果等產量穩(wěn)居世界第一位,小麥、玉米、豆類等產量位居世界前列。2010年中國制造業(yè)占世界制造業(yè)總產出的19.8%,超過美國的19.4%,居世界第一位。在500余種主要工業(yè)產品中,中國有220多種產量位居世界第一,其中包括粗鋼、煤、發(fā)電量、水泥、化肥、棉布等主要工業(yè)產品。生產能力發(fā)展為居民消費發(fā)展提供了物質支撐。中國政府推動的經濟社會體制改革,為生產能力提高創(chuàng)造了良好的制度環(huán)境。在人民素質方面,每十萬人高等學校平均在校生數(shù)由1978年的89人提升至2016年的2530人,網民數(shù)量占總人口的比例接近2/3。消費者素質提高,為居民消費發(fā)展、消費方式變遷和消費觀念轉變,奠定了堅實的基礎。

2. 居民消費發(fā)展帶來了什么影響?居民消費對人的全面發(fā)展、對經濟社會發(fā)展的影響,遠比居民消費水平的增長深遠。居民消費發(fā)展推動人力資本積累,促進人的全面發(fā)展,在經濟發(fā)展過程中發(fā)揮著“穩(wěn)定器”和“壓艙石”的作用。居民消費發(fā)展豐富著人民生活實質,擴展著人民生活形式,提升了人民生活水平,改善了居民消費結構,形成了新的消費方式。居民消費發(fā)展是對以人為中心發(fā)展理念的實踐,是擺脫“有經濟增長而無人類發(fā)展”困境的有效途徑。生產能力提升改變社會供給,影響居民消費;居民消費發(fā)展改變社會需求,重塑生產能力。

3. 政府在居民消費發(fā)展中扮演著怎樣的角色?在不同的經濟發(fā)展階段,政府需要協(xié)調供求關系,正確處理居民消費發(fā)展問題,并不斷調整政策導向——在市場發(fā)揮決定性作用的條件下,更好發(fā)揮政府作用。在改革開放初期,由于供給能力不足,政府通過權衡消費與積累問題,努力避免消費膨脹問題;在市場化改革進程中,居民收入快速增長,政府施策擴大居民消費,協(xié)調消費、投資與出口三者的關系;在全面建成小康社會的新時代,社會主要矛盾發(fā)生轉化,政府積極改善供需結構性錯配。當前居民消費領域存在居民消費率偏低、消費結構升級遲緩、消費不平等程度較高等問題,政府需要推進供給側結構性改革,擴大中高端消費,改善收入分配格局,深入推進精準扶貧。

(二)居民消費未來發(fā)展政策取向

居民消費發(fā)展經歷了從供給不足到供需結構性錯配的變遷,居民消費政策也發(fā)生了相應的變化。在決勝全面建成小康社會的新時代,以史為鑒,把脈居民消費發(fā)展,對促進居民消費結構升級、增強消費對經濟發(fā)展的基礎性作用和滿足人民美好生活需要具有啟示意義。在新時代背景下,居民消費發(fā)展需要關注以下問題。

1. 協(xié)調需求結構。無論是需求動力從投資主導型向消費主導型的演進規(guī)律,還是工業(yè)化過程中居民消費率先下降再上升的運行軌跡,都表明消費需求在總需求中占據(jù)越來越重要的地位,發(fā)揮越來越重要的作用。在外部經濟環(huán)境波動較大、貿易摩擦不斷增多的背景下,需要繼續(xù)擴大居民消費,提升居民消費率,增強消費對經濟發(fā)展的基礎性作用。擴大居民消費,需要提高居民收入,保持收入同步于經濟發(fā)展;調控財富分配格局,提高勞動收入份額;發(fā)展消費金融,提升社會保障水平,加快建立覆蓋全體社會成員的基本公共服務體系,逐步實現(xiàn)基本公共服務均等化;營造良好的消費環(huán)境,提供有效供給,建立擴大消費需求的長效機制。

2. 滿足人民美好生活需要。消費結構升級是滿足人民美好生活需要的重要途徑。消費結構升級是經濟發(fā)展過程中消費的一般性規(guī)律,扁平化發(fā)展和消費結構分化是中國居民消費結構升級的兩個典型特征。同時,中國市場規(guī)模巨大,需要注意消費結構升級的層次性和階段性,挖掘不同群體消費結構升級途徑。化解供需結構性錯配,擴大中高端消費,促進消費結構升級是滿足人民美好生活需要的主要途徑。一方面,推進供給側結構性改革,堅持“去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板”,化解產能過剩,推進“中國制造2025”,減少無效和低端供給,提高供給體系的質量和效率;另一方面,優(yōu)化消費環(huán)境,培育新消費增長點,包括服務消費、信息消費、綠色消費、時尚消費、品質消費、農村消費等。

3. 縮小消費不平等。在經濟發(fā)展取得巨大成就之時,需要更加重視不平等問題,特別是消費不平等。首先,調整收入分配格局,完善收入分配體制,擴大中等收入群體比重,依法取締非法收入,減少灰色收入。其次,深化教育體制機制改革,提供機會平等保障,減少制度性不公平,努力通過稅收手段減弱收入代際傳遞,提高消費資源分配公平性,增強社會流動性。最后,加大精準扶貧力度,完善精準扶貧機制,優(yōu)化精準扶貧方式,通過提高社會底層消費水平縮小消費不平等。

4. 培育新興消費業(yè)態(tài)。隨著技術變革和互聯(lián)網逐漸普及,網上購物、無人零售、在線旅游、網絡直播、共享經濟、平臺經濟等新興消費業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)。培育新興消費業(yè)態(tài),既要保持開放態(tài)度,又要加強運行監(jiān)管。一方面,新興消費業(yè)態(tài)在一定程度上滿足了市場消費需求,為消費者提供了更加便捷、更有品質的商品或服務,更好地滿足了人民美好生活需要;另一方面,由于是新生事物,可能在產品或服務的質量、安全等方面存在漏洞,需要對新興消費業(yè)態(tài)保持謹慎,加快健全相關法律,加強產品質量監(jiān)管。

(責任編輯:曉 亮)

Abstract: Promoting the formation of a strong domestic market is an important way to promote the high-quality development of China's economy. This paper summarizes the historical evolution of household consumption development and analyzes the three main issues in current consumption development. The research indicates that the total consumption in China is huge, but the household consumption rate is still low; the consumption level of residents has increased significantly, but the problem of consumption inequality has become increasingly prominent; in the process of consumption structure upgrading, there has been a flat and differentiated feature, and the upgrade of the consumption structure is suppressed by the structural mismatch of supply and demand. In response to current problems, the government needs to expand household consumption, promote supply-side structural reforms, and reduce consumption inequality. This study has reference value for promoting the development of Chinese resident consumption in the new era.

Keywords: Residents' Consumption; Consumption Rate; Consumption Structure; Consumption Inequality