教學視頻中線索類型與學習者先前知識經驗對學習的交互影響

楊九民 徐珂 韓佳雪 焦新月 皮忠玲

摘要:教學視頻因其多通道展現教學內容的特性而成為數字化學習資源的首選形態。線索作為教學視頻中的重要引導性教學設計手段,探究其類型及學習者先前知識經驗對學習效果的交互影響,有益于優化教學視頻的設計策略。基于學習者先前知識經驗水平(高水平和低水平)和線索類型(言語線索和視覺線索)兩個維度,運用眼動追蹤技術和認知負荷、學習滿意度、學習效果等測量工具,通過實驗考察二者對學習的影響及其內在機制后發現:學習者先前知識經驗水平對認知負荷的影響顯著;線索類型對學習滿意度的影響顯著,且線索類型與學習者先前知識經驗水平在學習滿意度上的交互效應顯著;學習者先前知識經驗水平對學習效果的影響顯著,且線索類型與學習者先前知識經驗水平在遷移測驗成績上的交互效應顯著。實驗結果表明,線索類型與學習者先前知識經驗水平對學習滿意度和學習效果存在明顯的交互作用,即只有低知識經驗水平學習者在學習含有視覺線索的教學視頻后,學習滿意度與學習效果才有顯著提升。這可能是由于該類學習者在信息選擇時存在困難,視覺線索可以幫助其提高信息搜索效率,而言語線索卻會使其認知負荷超載。

關鍵詞:教學視頻;線索類型;視覺線索;言語線索;先前知識經驗;視覺注意力分配

中圖分類號:G434? ?文獻標識碼:A? ? 文章編號:1009-5195(2020)01-0093-09? doi10.3969/j.issn.1009-5195.2020.01.011

作者簡介:楊九民,博士,教授,博士生導師,華中師范大學教育信息技術學院(湖北武漢 430079);徐珂、韓佳雪,碩士研究生,華中師范大學教育信息技術學院(湖北武漢 430079);焦新月,本科生,華中師范大學教育信息技術學院(湖北武漢 430079);皮忠玲,博士,副研究員,陜西師范大學現代教學技術教育部重點實驗室(陜西西安 710062)。

一、引言

信息技術與教育的深度融合為實現全民教育、個性化學習和終身學習帶來了理念與技術層面的變革。《教育信息化十年發展規劃(2011-2020年)》指出:“實施優質數字教育資源建設與共享是推進教育信息化的基礎工程與關鍵環節”。教學視頻具有以多通道形式展現教學內容的特點,因而成為學習者首選的數字化學習資源(Pi et al.,2017a;楊九民等,2019)。

教學視頻學習的重要特點是:學習者在通過教學視頻進行學習時,由于視頻畫面信息量大且不斷變化,因而學習者不僅需記住已消失畫面中的信息,同時還需對當前畫面中的信息進行加工,這就導致其在學習過程中需要投入大量的認知資源(De Koning et al.,2009)。由于學習者的認知容量有限,如何采用指導性教學設計引導其將有限的認知資源用于加工特定信息而忽視無關信息,便成為教學視頻研究的一個重要方面(謝和平等,2016)。

線索(Cue)作為教學視頻中的一種重要引導性教學設計手段(如加橫線的文字、箭頭、標題、解釋性文本等),其在學習中的作用受到了教育研究者與實踐者的廣泛關注(Scheiter et al.,2015)。“線索效應”(Cueing Effect)表明在教學視頻中加入線索可降低學習者的認知負荷并引導其注意力,進而提高其學習效果。有研究發現“線索效應”的穩健性會受到線索類型的影響(謝和平等,2016)。此外,由于教學視頻的設計應以學習者為中心,因而學習者先前知識經驗水平對教學視頻設計有效性的影響也不容忽視(Kalyuga,2007)。

基于上述分析,本研究通過考察學習者先前知識經驗水平及教學視頻中的線索類型對其學習效果和視覺注意力分配的交互影響,進而為適用于不同先前知識經驗水平學習者的教學視頻設計與開發提供參考。

二、相關研究綜述

線索是指在教學視頻中采用非內容信息引起學習者注意并引導其關注關鍵信息,以促進學習效果的一種教學設計方式(De Koning et al., 2009)。由此可見,線索能在不增加學習內容的前提下,使教學更具引導性。線索對視頻學習的積極作用得到了Mayer(2014)的多媒體學習認知理論( Cognitive Theory of Multimedia Learning,CTML)和Sweller(1988)的認知負荷理論( Cognitive Load Theory,CLT)支持,上述理論均強調學習者的認知資源是有限的,其在同一時間僅能注意到部分外界信息(Baddeley,1992)。

然而,對于教學視頻中的線索能否引導學習者的注意力并促進其學習效果,已有研究的結論尚不一致(謝和平等,2016)。一些研究發現,在教學視頻中加入線索可以引導學習者關注重要信息呈現的區域,進而提高其學習效果。例如,Ozcelik等(2010)研究發現,改變內容標簽的顏色可以幫助學習者加深對教學內容的記憶與理解,并提高其視頻學習的效果。然而,也有一些研究發現,線索并不能提高學習者的學習效果。例如,Pi等(2017b)發現,在教學視頻中加入箭頭線索既沒有提高學習者對相應內容的注意程度,也沒有提高他們的再認成績和遷移成績。

有研究者指出,線索在教學視頻中作用不一的重要原因可能是因為線索的積極效應存在邊界條件,包括線索類型和學習者的先前知識經驗(Scheiter et al.,2015)。線索可分為言語線索和視覺線索(Mayer,2005),其中言語線索包括標題、大綱和文本句子等,視覺線索包括箭頭、顏色和線框等。有研究者指出,不同類型的線索在學習中具有不同的功能:言語線索的主要功能是突出信息之間的內在關系;視覺線索的主要功能是引導學習者注意關鍵信息。然而,對于言語線索和視覺線索在學習中的作用,學界尚未達成共識(Liu et al.,2011;Nivala et al.,2012;Scheiter et al.,2015)。例如,有研究表明視覺線索(顏色)和言語線索(文本)都有助于提高學習者視頻學習的效果(Nivala et al.,2012)。然而,也有研究發現言語線索對學習者的認知負荷及學習效果存在逆轉效應,即言語線索與講述內容一致時,學習者的認知超載且學習效果降低(Liu et al.,2011)。因而,學習者在視頻學習過程中究竟如何對不同線索類型的內容作出反應,這仍值得進一步探究。

視頻學習中的經驗反轉效應(Expertise Reversal Effects)表明,學習者的先前知識經驗水平差異可能會影響其對不同線索類型下信息的處理,進而產生不同的學習效果(Kalyuga,2007;Kalyuga et al.,2012;Khacharem,2017)。具體而言,低先前知識經驗水平的學習者傾向于采用自下而上的處理策略,這導致其不能有效地在視頻材料中識別重要的文本信息或選擇相關的圖片元素,他們的注意力分配更多依賴于視頻材料的物理特征而非其中的信息,即該類學習者可能會對易于感知的特征敏感。相較而言,高先前知識經驗水平的學習者常采用自上而下的處理策略,他們能夠搜索、識別并存儲與所學知識相關且有意義的知識領域,其注意力由這些先驗知識引導。

從經驗反轉效應的角度來看,低先前知識經驗水平的學習者需要線索來引導其注意力聚焦到關鍵學習內容上,因而線索對他們的促進作用要強于高先前知識經驗水平的學習者(Richter et al.,2016;Arslan-Ari,2018)。許多研究探究了視覺線索在動畫中的經驗反轉效應,發現視覺線索(如顏色)僅提高了低先前知識經驗水平學習者的學習效果,而對高先前知識經驗水平學習者學習效果的影響不顯著(Johnson et al.,2015;Khacharem,2017;Arslan-Ari,2018)。雖然這些研究驗證了視覺線索和學習者先前知識經驗水平在動畫學習中的交互作用,但兩者對學習者視頻學習效果的影響及其內在機制仍不明確。

三、研究假設

本研究旨在探索不同先前知識經驗水平學習者在含有不同線索類型(即言語線索與視覺線索)教學視頻學習中的學習效果、視覺注意力分配和認知負荷情況。此外,本研究也旨在探究學習者的先前知識經驗水平差異如何影響教學視頻中線索類型的有效性。為理解不同先前知識經驗水平學習者在學習含有視覺線索和言語線索的教學視頻時的過程與效果,本研究運用實驗研究法,采用眼動追蹤技術記錄學習者的眼球運動軌跡。基于以上文獻分析,本研究提出以下4組研究假設:

假設1:低先前知識經驗水平學習者在學習含有視覺線索的教學視頻時的認知負荷低于其在學習含有言語線索的教學視頻時的認知負荷;高先前知識經驗水平學習者在學習兩種線索類型的教學視頻時,其認知負荷沒有差異。

假設2:低先前知識經驗水平學習者在學習含有視覺線索的教學視頻時,視覺注意力分配在相關學習內容的頻次比學習含有言語線索的視頻時更多;高先前知識經驗水平學習者在學習兩種線索類型的教學視頻時,其視覺注意力分配沒有差異。

假設3:低先前知識經驗水平學習者在學習含有視覺線索的教學視頻后的學習滿意度相比其在學習含有言語線索的教學視頻后更高;高先前知識經驗水平學習者在學習兩種線索類型的教學視頻后,其學習滿意度沒有差異。

假設4:低先前知識經驗水平學習者在學習含有視覺線索的教學視頻后的學習效果相比其在學習含有言語線索的教學視頻后更好;高先前知識經驗水平學習者在學習兩種線索類型的教學視頻后,其學習效果沒有差異。

四、研究方法

1.被試

從華中師范大學隨機招募264名本科生和研究生作為實驗的備選被試。通過Photoshop知識測試選擇其中63名作為眼動實驗的有效被試,并按照先前知識經驗水平的高低將其分為兩組,其中高先前知識經驗組32名,低先前知識經驗組31名,年齡分布在18到27周歲之間(M=20.71,SD=2.22),女性占比為83%。被試均對實驗知情并同意,在實驗結束后可獲得一份禮品作為報酬。

2.實驗儀器

本研究采用Eyelink 1000眼動儀(生產廠商為加拿大SR Research公司)記錄被試的眼動數據,采樣率為單眼1000 Hz。實驗中的教學視頻在21英寸顯示器(分辨率為1024*768,刷新率為75Hz)上播放,被試坐在距離顯示器60厘米處觀看。

已有研究表明,學習者的注視和其視覺注意力之間存在較強的相關性,即對特定區域的注視次數越多、持續時間越長,則對該區域的視覺關注程度就越高(Pi et al.,2019)。因此,本研究通過計算教學視頻中的16次線索出現時,學習者的注視次數及平均注視時間,以考察學習者的視覺注意力分配情況。

3.實驗材料

(1)教學視頻

本研究實驗中采用的教學視頻包含四個版本,其中兩個是教授如何在Photoshop中使用磁性套索工具制作背景透明的圖片(時長7分24秒),分別采用言語線索(講解操作時界面上出現16次解釋性文字)和視覺線索(講解操作時界面相同位置出現16次線框);另兩個視頻是教授如何在Photoshop中使用仿制圖章工具去除圖片水印(時長7分34秒),分別采用言語線索(講解操作時界面上出現16次解釋性文字)和視覺線索(講解操作時界面相同位置出現16次線框)。上述內容相同的教學視頻中,言語線索與視覺線索出現與持續的時間一致,且Photoshop的畫面大小及教師的講解音頻一致。由于上述視頻的學習內容不涉及深度精細的圖像處理操作,因而與學習者視覺能力水平的相關性較弱。在當前以“微課”為主的教學視頻應用中,為滿足學習者學習時間碎片化的學習需求,其時長一般為5~10分鐘(許亞莉,2014),本研究選取的教學視頻時長符合標準。上述教學視頻的示意如圖1所示。

(2)測量工具

先前知識測驗。試題由四位具有豐富Photoshop教學經驗的教師開發,用于測量被試在使用Photoshop上的一般性知識,共8道題目,包括4道單項選擇題、1道判斷題、2道填空題和1道簡答題。為避免先前知識測驗對后續測驗的影響,本測驗涉及的知識點與視頻學習材料不同。試題總分為15分,得分越高,表示被試的先前知識經驗水平越高,測驗篩選出的兩組被試在先前知識測驗中的得分有顯著差異(M=11.48,SD=1.46;M=1.81,SD=1.17;t(61)=29.05,p<0.001)。

認知負荷問卷。問卷采用Paas等(1994)的九點李克特“認知負荷自評問卷”,包括對教學視頻材料的難度感知及完成學習任務所要付出的心理努力程度。量表的可靠性系數為0.74。

學習滿意度問卷。根據研究假設,本研究選擇楊九民(2014)開發的視頻學習滿意度問卷中的3個項目。得分越高,表示學習者對教學視頻的學習滿意度越高。量表的可靠性系數為0.71。

學習效果測驗。本研究對學習效果的測量由保持測驗與遷移測驗構成:

在保持測驗中,與“磁性套索工具操作”教學視頻對應的測驗主要考察被試對Photoshop界面以及運用磁性套索工具制作背景透明圖片相關知識的識記情況。測驗包含4種題型:填空題3道、多選題2道、判斷題3道及簡答題1道,滿分15分。與“仿制圖章工具操作”教學視頻對應的測驗主要考察被試對Photoshop界面以及運用仿制圖章工具修復圖片水印相關知識的識記情況。測驗包含5種題型:填空題3道、多選題1道、排序題1道、判斷題3道及簡答題1道,滿分15分。

遷移測驗主要考察被試將從教學視頻中學習到的知識應用到新情境中的能力。被試在學習完“磁性套索工具操作”教學視頻后,被要求根據操作任務清單上機制作背景透明的圖片,該測驗滿分7分。同樣,被試在學習完“仿制圖章工具操作”教學視頻后,被要求根據操作任務清單上機修復圖片,該測驗滿分5分。

4.實驗設計

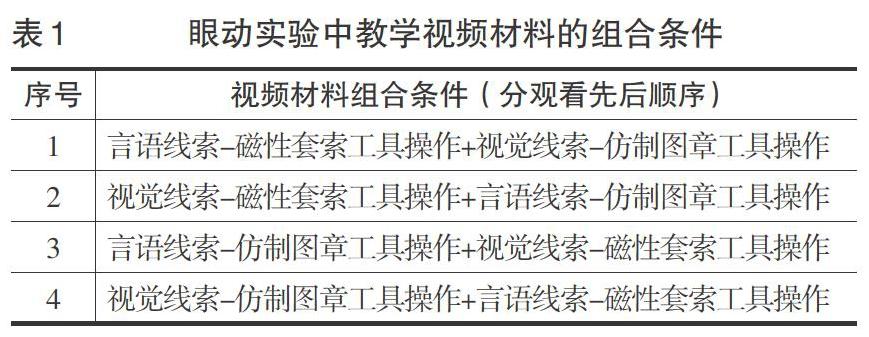

本研究的實驗采用混合設計方式。線索類型為被試內變量,先前知識經驗水平為被試間變量。因此,為避免練習效應,所有被試均需要隨機觀看包含言語線索與視覺線索兩類線索的不同內容教學視頻。例如,若被試先觀看的是含有視覺線索的“磁性套索工具操作”教學視頻,那他隨后觀看的則為含有言語線索的“仿制圖章工具操作”教學視頻。眼動實驗中教學視頻材料的4種組合條件如表1所示。

5.實驗過程

實驗在眼動實驗室中進行,時長為50分鐘。首先,被試填寫基本信息,主試向被試介紹實驗流程。確認被試理解后,進入視頻學習階段,并記錄其眼動軌跡。所有被試需觀看四個教學視頻中的兩個,涉及兩種主題的兩個線索類型。每觀看完一個教學視頻后,被試填寫學習滿意度問卷、認知負荷問卷,并完成保持測驗與遷移測驗。眼動實驗的流程如圖2所示。

五、實驗結果

本研究以被試的認知負荷問卷得分、注視次數、平均注視時間、學習滿意度問卷得分、保持測驗成績、遷移測驗成績為因變量,線索類型為被試內變量,先前知識經驗水平為被試間變量,進行重復測量方差分析。為了避免因被試所觀看教學視頻內容的不同而帶來的影響,本研究將認知負荷、注視次數、平均注視時間、學習滿意度、學習效果等變量的得分進行了標準化處理。所有變量的描述性統計結果如表2所示。

1.認知負荷

與假設1相反,只有學習者先前知識經驗水平的主效應顯著,而線索類型與學習者先前知識經驗水平間的交互效應不顯著(見表3)。這一主效應表明,無論教學視頻中的線索為何種類型,先前知識經驗水平高的學習者的認知負荷水平都低于先前知識經驗水平低的學習者。

2.視覺注意力分配

與假設2相反,在興趣區(線索標記區域)的注視次數與平均注視時間上,線索類型與學習者先前知識經驗水平間的交互效應不顯著(見表4)。在興趣區注視次數方面,線索類型與學習者先前知識經驗水平的主效應顯著。研究發現,當學習者觀看包含視覺線索的教學視頻時,學習者對相應內容的注視次數更多;此外,低先前知識經驗水平學習者比高先前知識經驗水平學習者對相應學習內容的關注更多。在興趣區平均注視時間方面,線索類型的主效應顯著。研究發現,學習者在觀看包含視覺線索的教學視頻時,其注視相應學習內容的時間更長。

綜上所述,視頻學習中的線索類型和學習者先前知識經驗水平分別影響著學習者的視覺注意力分配:當學習者觀看含有視覺線索的教學視頻時,相應學習內容得到了學習者更多的關注;先前知識經驗水平較低的學習者比先前知識經驗水平較高的學習者更關注相應的學習內容。

3.學習滿意度

與假設3一致,線索類型的主效應顯著,線索類型與學習者先前知識經驗水平的交互效應亦顯著(見表5)。研究發現,低先前知識經驗水平學習者在觀看含有視覺線索的教學視頻時的學習滿意度比觀看含有言語線索的教學視頻時更高;高先前知識經驗水平學習者在觀看含有不同類型線索的教學視頻時,其學習滿意度沒有差異(見圖3)。以上結果表明,學習者在利用教學視頻進行學習時,線索類型和學習者先前知識經驗水平的交互作用顯著,兩者共同影響學習者的學習滿意度。

4.學習效果

在保持測驗成績方面,與假設4相反。研究僅發現學習者先前知識經驗水平的主效應顯著(見表6),而線索類型與學習者先前知識經驗水平間的交互效應不顯著。這一主效應表明,學習者在觀看任意線索類型的教學視頻后,高先前知識經驗水平學習者的保持測驗成績比低先前知識經驗水平學習者要好。

在遷移測驗成績方面,與假設4一致。研究發現,不僅學習者先前知識經驗水平的主效應顯著,且線索類型與學習者先前知識經驗水平的交互效應也顯著(見表6)。對交互效應的進一步分析發現,低先前知識經驗水平的學習者在觀看含有視覺線索的教學視頻后,其遷移測驗成績要明顯高于觀看含有言語線索的教學視頻后。然而,高先前知識經驗水平的學習者在觀看不同線索類型的教學視頻后,其遷移測驗成績沒有明顯的差異(見圖4)。

綜上所述,實驗結果部分支持了研究假設4。這表明學習者在利用教學視頻進行學習時,其先前知識經驗水平與教學視頻的線索類型共同影響學習者的學習效果,尤其是在遷移測驗成績方面。

六、分析討論

本研究探究了教學視頻的線索類型以及學習者的先前知識經驗水平對學習的影響及其內在機制。研究結果表明,盡管所有學習者在觀看含有視覺線索的教學視頻時對相應學習內容的關注程度均高于觀看含有言語線索的教學視頻時,但只有低先前知識經驗水平的學習者在觀看含有視覺線索的教學視頻后,其學習滿意度和學習效果有所提高。這說明教學視頻中的視覺線索比言語線索更能有效地引導學習者的注意力,并使低先前知識經驗水平學習者的學習更加有效。本研究有力地證明了教學視頻中的視覺線索不僅能夠引導學習者的注意力,而且可以提高其學習效果。

1.視覺線索與言語線索對不同先前知識經驗水平學習者視頻學習的引導作用

關于線索在視頻教學中的經驗反轉效應,以往的研究表明言語線索與視覺線索在引導不同先前知識經驗水平學習者的注意力上發揮著不同的作用。從本研究的眼動實驗結果可以看出,在觀看含有視覺線索的教學視頻時,低先前知識經驗水平學習者比高先前知識經驗水平學習者對相關教學內容的關注程度更高。一種可能的解釋是,視覺線索對低先前知識經驗水平學習者的引導作用比對高先前知識經驗水平學習者的引導作用更強,低先前知識經驗水平學習者很難忽視學習材料中的無關信息,也難以自主地關注相關信息(Johnson et al.,2015)。言語線索雖然能夠起到提示的作用,但需要學習者進行再加工,不如視覺線索的引導更加直接,即低先前知識經驗水平學習者的注意力分配受視頻學習材料的物理特征影響較大;相反,高先前知識經驗水平學習者的注意力分配更多地依賴于他們已有的先驗知識,而不是學習材料的物理特征。因此,高先前知識經驗水平學習者的注意力分配受視覺線索的影響較小。并且,對于高先前知識經驗水平的學習者而言,言語線索蘊含的信息有可能與學習者已有的圖式產生矛盾,導致其需要處理新信息與已有知識之間的關系(Mayer,2014)。另一種可能的解釋是,在利用教學視頻進行學習時,對于先前知識經驗水平較高的學習者而言,他們沒有必要高度關注視頻的基本內容,因而釋放出的認知資源可以被用于將新知識整合到他們的先驗知識結構中。而先前知識經驗水平較低的學習者由于缺乏相關的先驗知識,因而需要投入更多的認知資源來處理正在學習的內容。本研究關于認知負荷的實驗結果可以支持這一解釋,即低先前知識經驗水平學習者的認知負荷高于高先前知識經驗水平學習者。

2.視覺線索有效性的內在機制

本研究發現在教學視頻中添加視覺線索只能提高低先前知識經驗水平學習者的學習滿意度和學習效果,而對于高先前知識經驗水平的學習者而言,無論是言語線索還是視覺線索對其的影響都很小,該結果符合經驗反轉效應理論。如前所述,高先前知識經驗水平學習者應用自上而下的處理策略,他們能夠有效地將自己的注意力分配到重要的信息上;而低先前知識經驗水平學習者采用自下而上的處理策略,因此他們需要視覺線索來引導注意力。由于低先前知識經驗水平的學習者在選擇相關信息時存在困難,線索可以有效地幫助他們減少在視頻學習時的信息搜索次數,因此,含有視覺線索的教學視頻只對低先前知識經驗水平的學習者有效。

眼動實驗結果表明,視覺線索比言語線索更能引導學習者的注意力,這可能是因為言語線索存在冗余效應(Liu et al.,2011)。認知理論認為,由于學習者的工作記憶能力有限,這導致學習者每次僅能注意到有限的信息。以往的研究發現,在多媒體學習中,教師口頭講述的內容與屏幕文本所傳達的內容相同時,學習者的認知負荷會超載,導致他們很少注意到屏幕呈現的文本。這表明學習者能夠有效地過濾冗余信息,并主動選擇與自身內部信息處理相適應的信息源。

根據多媒體學習認知理論,學習的過程包括對相關信息的選擇、組織與整合。教學視頻中的視覺線索通過影響學習者的注意力分配,改變了其學習過程的早期活動(即選擇相關信息),這使得學習者更易于注意到并選擇相關的信息,進而建構起初步的知識網絡(Mayer,2014)。此外,與圖片、文本相比,教學視頻可以承載更加豐富的信息。以往研究較為一致地發現,學習者在變化豐富的多媒體環境中,較難發現畫面變化的細節信息,存在變化盲視(Change Blindness)現象(Simons et al.,2005;Mutlu-Bayraktar et al.,2019)。教學視頻中一些重要的信息會隨著視頻畫面變化,如果不對視頻材料進行設計,學習者就很容易錯過這些重要的信息。有研究者從視覺認知角度出發,運用眼動追蹤技術發現學習者在學習有視覺線索提示的學習材料時,其對無關信息的關注較少,且更容易識別出信息的變化(Mutlu-Bayraktar et al.,2019)。同樣地,一些關于感知神經學的研究表明,學習者感知的顯著特征決定了其在信息處理的早期階段會被某些方面的注意力吸引(Serences et al.,2006)。因此,未來的研究應該著力確認教學視頻中的視覺線索是否會對學習過程的后期產生積極的影響。視覺線索比言語線索更能引導學習者的注意力,這還可能是教學視頻中視覺線索與言語線索的功能差異所導致的。如前所述,言語線索具有信息組織的功能,而視覺線索具有信息選擇的功能,因此,教學視頻中的視覺線索比言語線索更能吸引學習者的注意力。

七、結論與展望

在教學視頻領域,雖然已有大量研究探索了不同線索類型對學習者學習效果的影響,但相關研究卻較少對學習者的先前知識經驗水平進行區分,這也導致線索時而有效、時而冗余(Schneider et al.,2018)。本研究在以往研究的基礎上,通過實驗探究了學習者的先前知識水平與線索類型對視頻學習的交互作用,以及線索有效性的邊界條件,并運用眼動追蹤技術探究了視覺線索與言語線索對不同先前知識經驗水平學習者注意力引導的內在機制。研究發現,視覺線索有助于提高低先前知識經驗水平學習者的學習效果,而對高先前知識經驗水平學習者的學習效果沒有影響。該結論有助于針對不同先前知識經驗水平的學習者設計更為合適的教學視頻,這與個性化學習的理念相契合。

在教育信息化與資源共享化的背景下,一系列在線學習平臺應運而生,學習者可以利用豐富的在線課程,實現終身學習與個性化學習的目標。無論是在MOOCs亦或其他在線課程中,教學視頻都是數字化學習資源的重要組成部分(王雪等,2018)。但隨著數量的增多,教學視頻質量良莠不齊的問題愈發凸顯。《2019年國務院政府工作報告》中“把慕課打造成提升高等教育質量的金課”的觀點表明,如今的在線課程建設更加注重提高資源質量和優化教學效果,因此教學視頻的優化設計至關重要。本研究從提高教學視頻學習效果的角度出發,在教學視頻中運用線索這一引導性的教學設計手段,并驗證了線索類型和學習者先前知識經驗水平對學習的影響及其內在機制。

需要說明的是,受客觀條件限制,本研究實驗中的被試女性偏多,后續研究需要充分考慮學習者的性別及年齡分布。由于本研究實驗在眼動實驗室中進行,這與真實教學環境有所不同,故相關結論的運用推廣是仍需持續進行的工作。此外,關于教學視頻的已有研究指出,線索效應在一定程度上受到材料涉及的知識類型、學科屬性等因素的影響。知識可分為程序性知識與陳述性知識兩類,相較而言,對程序性知識的表述更加具象且學習者更容易建構起相關的知識模型,因此線索在相對復雜且較難理解的陳述性知識上的有效性更值得關注(Moreno,2007;Kühl et al.,2012)。而從學科屬性的角度考慮,在講授某一現象或工作原理(如光合作用原理、閃電形成過程等)的理工類課程的教學視頻中,由于涉及到不同知識模塊間的交互,而線索可以有效地引導學習者進行圖文知識的整合,因此其作用更加顯著(Boucheix et al.,2010;Arslan-Ari,2018)。最后,線索的主要功能是便于學習者選擇、組織和整合信息,進而減少其外在認知負荷,但本研究并未發現言語線索與視覺線索在學習者認知負荷上的差異,這可能是因為作為測量工具的自報告量表無法識別和區分不同類型的認知負荷(即外在認知負荷、內在認知負荷和相關認知負荷)(Deleeuw et al.,2008),因此,后續研究應該引入其他測量方法,如心率、神經電信號等。

參考文獻:

[1]王雪,周圍,王志軍等(2018).MOOC教學視頻的優化設計研究——以美國課程中央網站Top20 MOOC為案例[J].中國遠程教育, (5):45-54.

[2]謝和平,王福興,周宗奎等(2016).多媒體學習中線索效應的元分析[J].心理學報,48(5):540-555.

[3]許亞莉(2014).關于微課資源建設的分析——以中國微課網為例[J].中國教育信息化,(1):27-30.

[4]楊九民(2014).在線視頻課程中教師對學習過程與效果的影響[D].武漢:華中師范大學.

[5]楊九民,章儀,李麗等(2019).教師引導行為與學習者先前知識水平對視頻學習的交互影響[J].中國電化教育,(7):74-81.

[6]Arslan-Ari, I. (2018). Learning from Instructional Animations: How Does Prior Knowledge Mediate the Effect of Visual Cues?[J]. Journal of Computer Assisted Learning, 34(2):140-149.

[7]Baddeley, A. D. (1992). Working Memory[J]. Science, 255(5044):556-559.

[8]Boucheix, J. M., & Lowe, R. K. (2010). An Eye Tracking Comparison of External Pointing Cues and Internal Continuous Cues in Learning with Complex Animations[J]. Learning and Instruction, 20(2):123-135.

[9]Deleeuw, K. E., & Mayer, R. E. (2008). A Comparison of Three Measures of Cognitive Load: Evidence for Separable Measures of Intrinsic, Extraneous, and Germane Load[J]. Journal of Educational Psychology, 100(1):223-234.

[10]De Koning, B. B., Tabbers, H. K., & Rikers, R. M. J. P. et al. (2009). Towards a Framework for Attention Cueing in Instructional Animations: Guidelines for Research and Design[J]. Educational Psychology Review, 21(2):113-140.

[11]Johnson, A. M., Ozogul, G., & Reisslein, M. (2015). Supporting Multimedia Learning with Visual Signaling and Animated Pedagogical Agent: Moderating Effects of Prior Knowledge[J]. Journal of Computer Assisted Learning, 31(2):97-115.

[12]Kalyuga, S. (2007). Expertise Reversal Effect and Its Implications for Learner-Tailored Instruction[J]. Educational Psychology Review, 19(4):509-539.

[13]Kalyuga, S., Rikers, R., & Paas, F. (2012). Educational Implications of Expertise Reversal Effects in Learning and Performance of Complex Cognitive and Sensorimotor Skills[J]. Educational Psychology Review, 24(2):313-337.

[14]Khacharem, A. (2017). Top-Down and Bottom-Up Guidance in Comprehension of Schematic Football Diagrams[J]. Journal of Sports Sciences, 35(12):1204-1210.

[15]Kühl, T., Scheiter, K., & Gerjets, P. (2012). Enhancing Learning from Dynamic and Static Visualizations by Means of Cueing[J]. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 21(1):71-88.

[16]Liu, H. C., Lai, M. L., & Chuang, H. H. (2011). Using Eye-Tracking Technology to Investigate the Redundant Effect of Multimedia Web Pages on Viewers Cognitive Processes[J]. Computers in Human Behavior, 27(6):2410-2417.

[17]Mayer, R. E. (2005). The Cambridge Handbook of Multimedia Learning[M]. New York: Cambridge University Press: 183-200.

[18]Mayer, R. E. (2014). The Cambridge Handbook of Multimedia Learning[M]. New York: Cambridge University Press: 43-71.

[19]Moreno, R. (2007). Optimising Learning from Animations by Minimising Cognitive Load: Cognitive and Affective Consequences of Signalling and Segmentation Methods[J]. Applied Cognitive Psychology, 21(6):765-781.

[20]Mutlu-Bayraktar, D., & Bayram, S. (2019). Effects of Cueing and Signalling on Change Blindness in Multimedia Learning Environment[J]. World Journal on Educational Technology: Current Issues, 11(1):128-139.

[21]Nivala, M., S?lj?, R., & Rystedt, H., et al. (2012). Using Virtual Microscopy to Scaffold Learning of Pathology: A Naturalistic Experiment on the Role of Visual and Conceptual Cues[J]. Instructional Science, 40(5):799-811.

[22]Ozcelik, E., Arslan-Ari, I., & Cagiltay, K. (2010). Why Does Signaling Enhance Multimedia Learning? Evidence from Eye Movements[J]. Computers in Human Behavior, 26(1):110-117.

[23]Paas, F. G. W. C., & Van Merriёnboer, J. J. G. (1994). Variability of Worked Examples and Transfer of Geometrical Problem-Solving Skills: A Cognitive-Load Approach[J]. Journal of Educational Psychology, 86(1):122-133.

[24]Pi, Z., Hong, J., & Yang, J. (2017a). Does Instructors Image Size in Video Lectures Affect Learning Outcomes?[J]. Journal of Computer Assisted Learning, 33(4):347-354.

[25]Pi, Z., Hong, J., & Yang, J. (2017b). Effects of the Instructors Pointing Gestures on Learning Performance in Video Lectures[J]. British Journal of Educational Technology, 48(4):1020-1029.

[26]Pi, Z., Zhang, Y., & Zhu, F. et al. (2019). Instructors Pointing Gestures Improve Learning Regardless of Their Use of Directed Gaze in Video Lectures[J]. Computers & Education, 128:345-352.

[27]Richter, J., Scheiter, K., & Eitel, A. (2016). Signaling Text-Picture Relations in Multimedia Learning: A Comprehensive Meta-Analysis[J]. Educational Research Review, 17:19-36.

[28]Scheiter, K., & Eitel, A. (2015). Signals Foster Multimedia Learning by Supporting Integration of Highlighted Text and Diagram Elements[J]. Learning and Instruction, 36:11-26.

[29]Schneider, S., Beege, M., & Nebel, S. et al. (2018). A Meta-Analysis of How Signaling Affects Learning with Media[J]. Educational Research Review, 23:1-24.

[30]Serences, J. T., & Yantis, S. (2006). Selective Visual Attention and Perceptual Coherence[J]. Trends in Cognitive Sciences, 10(1):38-45.

[31]Simons, D. J., & Rensink, R. A. (2005). Change Blindness: Past, Present, and Future[J]. Trends in Cognitive Sciences, 9(1):16-20.

[32]Sweller, J. (1988). Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning[J]. Cognitive Science, 12(2):257-285.

收稿日期2019-04-19責任編輯 譚明杰