“問題連續體”設計在初中英語閱讀教學中的運用

楊莉輝

引言

在初中英語閱讀教學中,不管是以任務的形式還是以活動的形式呈現,其實質是問題的設計(唐明霞2016)。如果不能很好地關注到問題的序列,而只是孤立地、局部地問答,那么這堂課就沒有整體性可言,課堂教學效率就會大打折扣(葛炳芳2013)。這里的問題序列就是“問題連續體”。

一、“問題連續體”的概念及設計現狀

“問題連續體”是指根據文本內容設計的一系列相互獨立、相互聯系、層層遞進的問題鏈。從形式上看,它是一系列連續發展的問題;從內容上看,前一個問題是后一個問題的鋪墊,后一個問題是前一個問題的提升;從主題上看,所有問題都服務于一個主題。一個有主題、分層次、環環相扣、步步提升的“問題連續體”猶如“腳手架”,引導學生從熟悉文本信息入手,到挖掘內隱于文字背后的事實,最后結合自己的認知和經驗形成對文本新的認知,啟發學生思維由較低層次向較高層次發展。對于學生來說,“問題連續體”是一種學習策略,在系列問題的引導下,他們能對文本形成連貫的信息鏈。對教師來說,“問題連續體”是一種教學手段,能幫助學生內化信息,發展思維,促進語言學習(馬一希2016)。因此,“問題連續體”通常由以下幾種類型的問題組成:(1)事實性問題:這類問題通常聚焦文本的基本信息。回答這類問題時,學生通常不需要對文本信息進行轉化,對思維層次的要求比較低。(2)推斷性問題:這類問題需要學生在理解主要信息的基礎上,對信息進行提取、分析和歸納。這對學生的語言組織能力、分析問題能力、信息加工能力等都提出了較高的要求。(3)評判性問題:這類問題不能在文中找到固定答案,需要學生結合自己的認知,就文本的某個方面從不同角度發表觀點,從而促進深層思維能力的發展。

問題是學生在閱讀過程中思維的工具(葛炳芳、梁美珍,等2013)。但是,通過課堂觀察、分析和總結發現,當前閱讀教學中的問題設計低效,主要表現在以下方面:(1)缺乏核心主線。有的教師過分關注文本的細枝末節,把閱讀材料作為語言點和句子結構的載體,或者對文本的內在邏輯和發展脈絡把握不到位,在提問時缺少能統領全文的主線式問題,導致問題之間脫節,有的甚至與主題無關,這樣碎片化的問題使學生只能了解一些支離破碎的信息。(2)缺少相互關聯的問題。問題之間相互獨立,設問只針對某個段落,缺乏內在聯系。(3)缺少具有“思維含量”的問題。有的教師在提問時通常只是針對字面信息提問。這樣,只是考查了學生提取文本細節的能力,停留在對文本的淺層次理解上,不利于發展學生的思維能力。(4)忽視學習主體。在設置問題時,沒有考慮到班級學生的水平,而是一味地求新求難。

二、“問題連續體”的有效設計策略

(一)一根主線

在初中英語閱讀教學中,整體閱讀無疑能引導學生宏觀把握文章、了解文章的主要內容和行文特點、體會作者的觀點和情感態度、發展思維的廣度和深度。因此,教師在設計問題時要圍繞文本脈絡,凸顯整堂閱讀課的核心主線。

(二)前后關聯

在圍繞主題的基礎上,問題與問題之間應該是相互關聯、由淺入深的。即問題要有一定的先后順序,并遵循先易后難的規律,前一個問題是后一個問題的鋪墊,后一個問題是前一個問題的提升,層層遞進,環環相扣,從而引導學生不斷思考,使其思維從淺層向深層發展。

(三)強調思維

問題不應只停留在教師問學生答的層次,而應圍繞問題情境,從各個方面進行探討。學生的任何一次語言活動都是思維的反映,但是思維有高、低層次之分,多層次、多角度、有思維含量的“問題連續體”有助于學生在閱讀中發展思維,有進一步閱讀的熱情。

(四)落實主體

學生是課堂的主體。閱讀教學中的一切問題設計都應圍繞學生展開。忽視學生的實際知識水平,過易或過難的“問題連續體”設計學生都不愿或難以回答,最終導致閱讀教學難以收到預期的效果。

三、“問題連續體”設計的案例分析

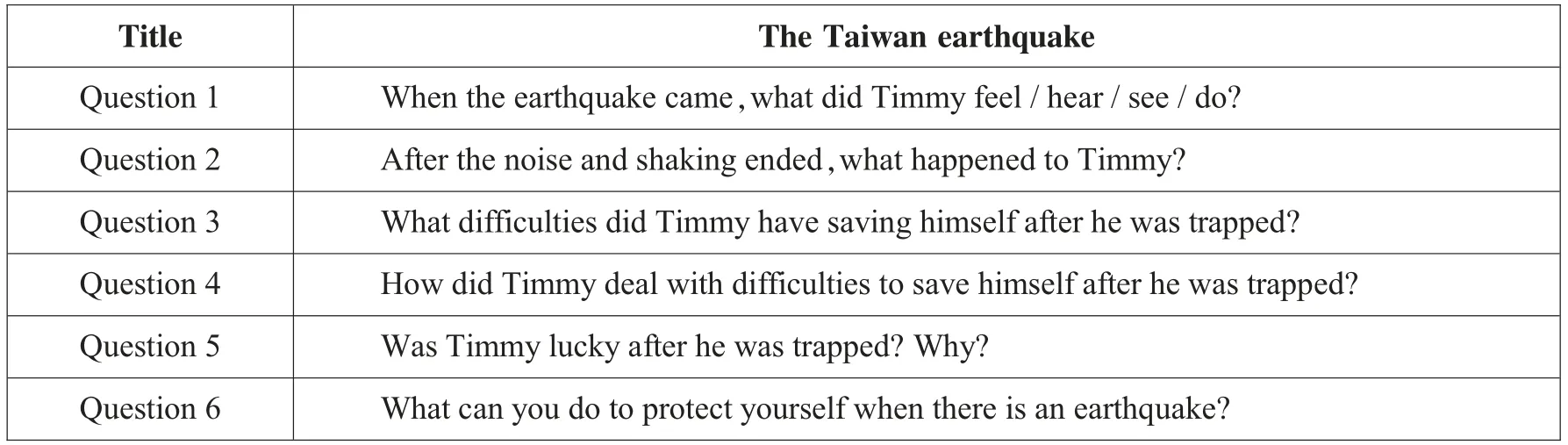

下面結合筆者在校際交流活動中執教的一堂課作具體分析。授課內容是牛津譯林版《英語》八年級(上)Unit 8 The Taiwan earthquake。本課是一堂閱讀課,主要講述的是一個叫蒂米(Timmy)的孩子在1999年臺灣大地震中幸存的經歷。標題The Taiwan earthquake是文本的文眼,本堂課設計的亮點在于緊緊圍繞該主題展開。本堂課設計的“問題連續體”如下表所示:

?

問題1、2、3旨在了解該事件的過程和主人公的所見、所聞、所感,是細節性問題,學生通過快速閱讀就能找到答案,這三個問題位于“問題連續體”的低端;問題4考查學生在理解問題的基礎上用文本信息加以佐證的能力;問題5是分析類問題,學生在細讀文本的基礎上挖掘隱于文字背后的信息,并結合自己的認識對文本信息進行分析;問題6貼近學生的生活,容易使學生在情感上產生共鳴,從而結合文本反思自身。筆者圍繞這6個問題,引導學生通過read between lines,read behind lines直至read beyond lines達成閱讀目的。

課堂實錄片段一:導入

在本堂課中,教師首先從圖片和聲音入手,復習幾種自然災害的名稱,從而引入地震,進而利用圖片講授本堂課的部分目標詞匯,為后期的閱讀掃除詞匯障礙。

圖片解讀猶如賽前熱身,接下來,學生正式進入文本閱讀。首先,要導入標題:The Taiwan earthquake。抓住文章的標題,就抓住了文眼,也就抓住了主線,接下來就可以順著標題展開教學活動。

課堂實錄片段二:思維導圖

以The Taiwan earthquake為文眼,讓學生預測各自想知道的問題。通過填寫思維導圖,激發學生對文本信息的探索興趣,提升他們的注意力和記憶力,啟發他們的聯想力和創造力。

課堂實錄片段三:問題1、2、3

理解記敘文首先要把握時間、地點、人物和事件。教師可引導學生按照時間順序,圍繞地震前、地震時和地震后主人公蒂米的所見、所聞、所做和所感,回答一系列考查字面閱讀能力的問題,然后讓學生通過快速查讀,定位主要信息。這類問題是文本理解的基礎,能檢查學生查找和識記文本基礎信息的能力。它們位于“問題連續體”的底端,是推理、評判類問題的根基。

課堂實錄片段四:問題4

Earthquake是安全教育和生命教育的好素材。那么,作者如何通過蒂米的經歷幫助學生樹立安全意識呢?回答這個問題就要考查學生篩選信息的能力,有些信息直接浮于表面,而有的信息則需要學生聯系自己已有的經驗和認知推斷和加工。在這個過程中,學生需要投入更多的時間和精力。當然,考慮到學生基礎薄弱的實際情況,教師可采用完成句子的方式降低活動的難度。對于水平較好的學生,可以要求他們不直接引用文章的句子,而是把相關信息用自己的語言進行重組,從而培養他們概括、提煉、加工信息的能力。

課堂實錄片段五:問題5

問題5引導學生對文本內容進行深層次的挖掘和思考,是基于文本作出的合理推斷,體現了在閱讀過程中學生的主體參與意識和自我構建能力,激發了學生參與閱讀的積極性和有效性,充分體現了“閱讀過程中學生的思維參與是課堂活動的生命線”這一理念。

課堂實錄片段六:問題6

問題6是讀后拓展活動。這個問題來源于文本又高于文本。教師可以此切入點設計問題,讓學生進一步思考作者的寫作意圖,并通過蒂米的經歷,思考自己面對災難和困難時應有的態度,充分發揮文本的育人功能,完善心智,同時給學生提供自主表達的機會,促成學生思維和語言的同步發展。

四、“問題連續體”設計對教學的啟示

通過上述案例可以看到,整堂課的設問完整、有序。標題是設問的觸發點,問題驅動每一次的閱讀和思考。一組“問題連續體”涵蓋了針對不同階段的閱讀目的而設計的多種思維角度的問題類型,使每一次的提問都清晰地指向促進學生的思維發展。因此,基于學生實際情況,精心設計符合學生認知規律的“問題連續體”,以“問題連續體”引領課堂教學,能真正激發學生的興趣,發展他們的思維能力,實現有效教學。