初中數學生態課堂中有效提問的策略研究

張菊紅

學生在學習的過程中自然地就構成了以他們為中心的一個生態系統,這個生態系統中,有學生、教師、文本、其它設備等。這些生態鏈上具體的人與物相互作用,彼此協調,進而形成了一個生態課堂。就生態課堂而言,教師要讓學生充分展示自己,要讓他們的能力、素養都盡可能地生長,有效提問能對接學生的能力生長。

一、有效提問,要有趣味性

學生學習數學時,非智力因素也非常重要,教師要發揮興趣,這一非智力因素在教學中的作用。當教師的提問充滿興趣,學生自然地就被吸引過來,進而催生思考。對學生來說,興趣來源于多個方面。首先要從學生熟悉的事物問題,這能激發學生將生活于數學對接起來,也能讓他們對熟悉的事物有更深刻的認識。比如在學習《實際問題與二元一次方程組》這一章節時,教師在進行周測的時候,就先做了這樣的安排,即,一共出了25道題,如果答對1道題,就能得4分;如果答錯1題,就要扣1分;如果不答題,就得0分。學生在做周測的時候,就對這樣的評分標準在進行著思考,就爭取在答題時,取得最多的分數。發試卷的時候,教師設置了這樣的問題:已知一同學不答的題比答錯的題多2道,他的總分為74分,那么她答對了多少題。學生對這樣的問題很感興趣,他們想知道這個學生是誰,就自然地想知道解答這樣的題目需要怎樣的認知與能力。學生在用列表方式分析問題中的已知量與未知量的關系,輕松地就列出了方程組。其次要有趣味,還體現在現代教育技術的運用上。以《一次函數》為例,

教師先展示出這樣一道題:在20~25℃時蟋蟀每分鐘鳴叫次數c與溫度t(單位:℃)有關,經研究發現,c的值約是t的7倍與35的差。對學生來說,要想對這樣一個情境提問,就要讓他們熟悉這樣的場景。事實上,好多學生都沒有見過蟋蟀,更不要說能對題目的景象產生共鳴了。教師剪接了一個跟蟋蟀有關的視頻,放給學生聽。視頻里,有蟋蟀的叫聲,有炎熱的天氣,有濃密的花與草。自然地,學生對這樣的畫面產生了興趣,對教師的提問:題目中的變量與對應的規律能用怎樣的函數表示。可見,有效對學生而言,首先要有趣。

二、有效提問,要有針對性

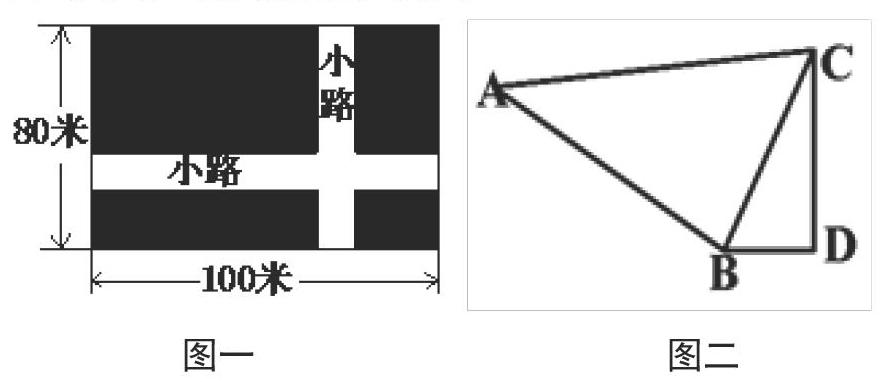

教師的課堂提問要有一定的目標,即,針對什么樣的狀況而進行的提問。針對性具體來說,要能針對學生出現的問題來問,要能針對不同他們的認知特點來提問。這樣的針對性在某種程度上體現在問題的層次性上,即,讓每個學生都有回答的必要,也讓每個學生有回答的可能。提出一個問題,整個教室幾乎沒有一個應聲的,這樣的問題多了,會讓學生在數學學習上沒有自信;如果提出的問題,幾乎所有的學生都能回答出來,就會讓學生形成視覺與聽覺上的疲勞,進而減少聽課的興趣,也在某個方面影響其它方面的聽課效果。以《實際問題與二次函數》這一章節為例,一草坪是一塊矩形,長100米,寬80米,現在中間修兩條互相垂直的寬為x米的小路,假如草坪的面積為y平方米,求y與x之間的函數關系式。

對于學困生來說,他們首先要讀得懂題目,因此對他們提出這樣的問題,能不能將題目的所表述的內容用圖形反映出來。明顯地,教師對這個題目進行了一定的處理,然后針對每一類別的學生提出不同的要求,學困生畫成的圖形(圖二)。對于中等生來說,教師的問題是,能不能用二次函數的相關認知,以及邊長與面積之間的關系,列出相應的函數關系式。對于優等生來說,他們列好關系式后,教師問,要不要考慮自變量x的取值范圍。可以清晰地看出來,教師的提問都是依據學生的最近發展區展開的。因而每個學生都樂于參與,都能有所獲得。

教師提出的問題要讓學生有更多的思考空間,進而也讓他們有更多的生長可能。因此在提問的時候,教師要能讓學生沿著某一個點自由地點燃思維的火花。通常情況下,教師總喜歡問一些答案是預設好的題目,這能讓他們的思考有目的,但有時候也容易困著學生的思維。對問題的有效性而言,它也應該要關注學生思維的發展,換言之,學生的思維得到最大限度地發展,這個問題地提問也無疑是有效的。對于開放性問題,更多的是要學生沿著教師給予的條件卻猜測可能出現的結論,再去對這些結論做一些相關的分析、推測與論證。以《相似的判定》這一章節為例,如圖(二)所示,已知∠ABC=∠CDB=90°,AC=a,BC=b,試問這兩個兩三角形可能相似嗎,假如相似需要滿足怎么樣的條件。盡管這道題是一道基礎的題目,但對學生來說,它是一道開放的題目。因為學生首先要去考慮滿足兩個三角形相似需要哪些條件,其實需要再次思考圖中給出了什么樣的條件,由這個條件推斷還缺少什么條件,最后再看看這個條件,根據題目的要求能不能達到。可見,這個開放性問題的提出,對學生的思維生長是十分有效的。

三、結束語

有效提問是讓課堂保持良好生態的重要方式。因為有效的提問能讓師生處于和諧的互動中;能讓學生的生長處于主動的狀態中。