基于風險系統(tǒng)理論的鎮(zhèn)村氣象災害風險分析

唐 盾,田 亮,王 波,張厚發(fā)

(1.山陽縣氣象局,陜西山陽 726400;2.商南縣氣象局,陜西商南 726300)

氣象災害作為自然災害的主要災種之一,已成為制約我國社會經(jīng)濟發(fā)展的重要因素[1]。庾嶺鎮(zhèn)位于丹鳳縣北部,地理坐標介于東經(jīng)110°40′~110°58′,北緯33°42′~33°58′之間, 80%區(qū)域海拔高度在千米以上,屬高寒山區(qū);年平均氣溫10.6 ℃,年降水量715.4 mm,其中6—8月降水量342.1 mm,占全年降水量的近一半,雷暴日達43.5 d;有山洪地質災害隱患點17處,分屬長江、黃河兩個流域,氣候差異較大。該鎮(zhèn)下轄11個村。當?shù)刈匀粴夂驐l件較差,暴雨山洪地質災害隱患點多,損失較嚴重,成為貧困戶穩(wěn)定脫貧的一大障礙。近年來有多位學者對氣象災害進行了分析,張建康等[2]利用GIS的自然斷點法及經(jīng)驗訂正法對榆林市暴雨災害進行了風險區(qū)劃;李艷莉等[3]對陜西蘋果種植區(qū)北擴氣候資源及氣象災害風險進行了分析;田光文[4]通過使用GIS對各項因子進行模擬計算研究了南鄭縣暴雨災害風險區(qū)劃;柏秦鳳等[5]基于農(nóng)業(yè)氣象災害風險形成的基本原理,分析了陜南玉米澇漬災害,建立陜南玉米澇漬災害風險評估模型并進行風險區(qū)劃。但是氣象災害風險分析的對象達到鎮(zhèn)村一級的較少。本文根據(jù)脫貧攻堅需要,對庾嶺鎮(zhèn)開展了詳細氣象災害風險調查,進行災害風險分析。提出風險管理對策和防災減災工程建設意見,進而實施精準幫扶。

1 資料和方法

收集2008—2017年丹鳳縣氣象站及庾嶺鎮(zhèn)區(qū)域自動站氣象觀測資料,匯總相關部門災害損失、防洪堤壩、抗災工程建設投入、非工程措施、各村農(nóng)特產(chǎn)業(yè)收入及地質災害隱患點資料,結合實地調查,運用環(huán)境災害風險系統(tǒng)理論和方法,開展鎮(zhèn)村氣象災害風險分析。鑒于小區(qū)域范圍氣象災害時空分布歷史資料缺乏,風險源(如暴雨、雷暴冰雹)區(qū)域分布著重分析地形對災害影響。

2 氣象災害風險源分析

根據(jù)環(huán)境風險理論[6],風險系統(tǒng)由風險源、控制機制和受體三個部分組成。據(jù)調查核實,該區(qū)域氣象災害的風險源確定為暴雨山洪、地質災害、雷電冰雹等;受體為當?shù)氐淖匀坏乩憝h(huán)境條件、社會經(jīng)濟條件;控制機制為防災設施建設,災害預報警報水平,減災決策與組織實施水平,依據(jù)上述因子開展氣象災害風險分析。

風險源是引發(fā)系統(tǒng)安全事件的前提,其危險性的大小決定受體損害程度。眾所周知,地形影響大氣環(huán)流,使局部地區(qū)氣象災害增強,改變區(qū)域氣象災害空間分布。因此,在鎮(zhèn)村級氣象災害風險區(qū)劃時,主要考慮地形對災害性天氣系統(tǒng)的影響。

2.1 不同地形暴雨災害分布

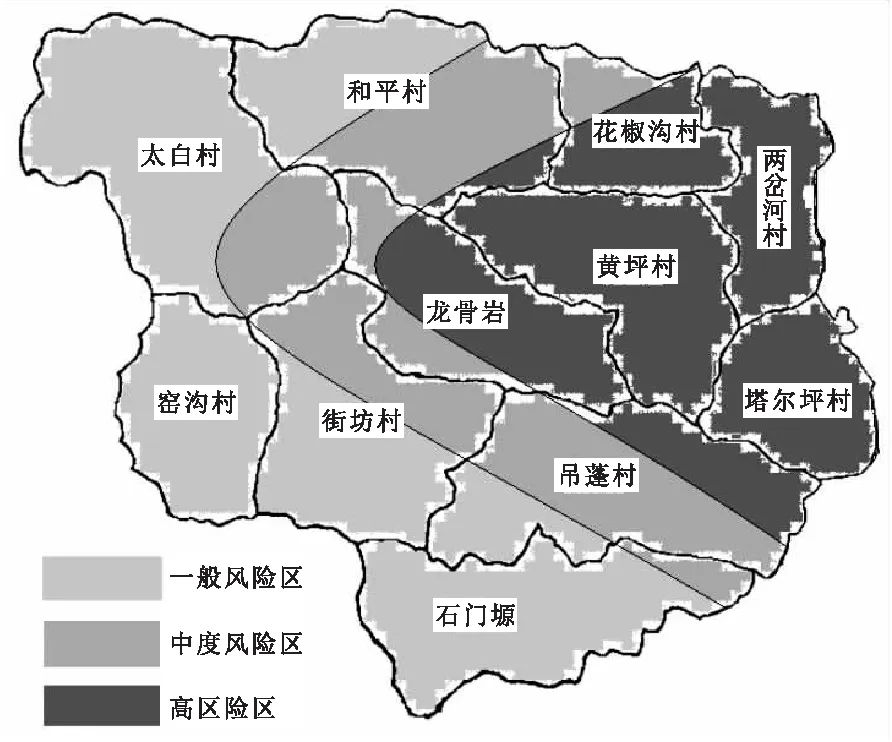

秦嶺暴雨多發(fā)于南—北向河谷和海拔高度較高山脈迎風坡的喇叭口地形區(qū)域內,海拔高度1.0~1.8 km暴雨頻次隨高度而增加,1.0 km以下低山丘陵地帶,出現(xiàn)頻次較小[7]。庾嶺鎮(zhèn)地勢西北高、東南低,山勢陡峭、高聳,1.5 km以上的山峰有23座。境內的蟒嶺平均高度為1.2 km,呈東西走向,其偏東南方地勢呈階梯狀,北高南低,海拔高度0.6~1.0 km,山體松散,越往南越開闊,是較典型的迎風坡。此類地形不僅有利于暖濕氣流抬升,易形成暴雨,而且形成的洪水流量大、流速急、成災快。其他1.0 km以上山峰的東南坡和寬敞的喇叭口地形是誘發(fā)暴雨山洪的典型地形。另外,坡面雨量在迎風坡和背風坡還存在明顯差異。有人通過觀測得出,在平均狀態(tài)下,坡度為30°的迎風坡雨量(雨強)比平地偏多(增強)7%,而相同坡度的背風坡雨量(雨強)減少(減弱)8%,迎風和背風兩個坡面相差15%[8]。短歷時暴雨一般受中、小天氣尺度系統(tǒng)影響,強度大,在南北走向山脈的西向坡面上易造成山洪和泥石流;長歷時暴雨一般受天氣尺度系統(tǒng)影響,過程雨量大,時間長,在西北走向山脈的東南向坡面容易產(chǎn)生滑坡和塌方,這在實地調查中得到了驗證。綜上分析,蟒嶺東南麓,23個主要山峰的朝西向坡面及其溝溪、河流的下游劃分為山洪災害的危險區(qū)域,較低的山地地形、河流上游區(qū)域為中度風險區(qū),而背風坡為一般風險區(qū)(如圖1)。

2.2 不同地形雷暴冰雹災害分布

雷暴強度及災害的空間分布與山區(qū)地形有一定關系。地形熱力效應使底層大氣氣旋性輻合,易形成不穩(wěn)定層結,有利于垂直環(huán)流的不穩(wěn)定發(fā)展[9]。當不穩(wěn)定層結的空氣移到山區(qū),受地形抬升作用容易產(chǎn)生雷雨。另外,喇叭口地形對氣流有明顯的輻合作用,當暖濕氣流進入喇叭口谷地,由于強迫抬升作用,對流增強。據(jù)此劃定海拔高度1.0 km以上東北—西南走向山脈和較大的軸線偏南的喇叭口地形為雷電冰雹高風險區(qū),1.0 km以上東北—西南走向山脈和較大的軸線偏東的喇叭口地形為中險區(qū),其余地形為一般風險區(qū)。

圖1 丹鳳縣庾嶺鎮(zhèn)暴雨、冰雹災害風險區(qū)劃

2.3 山洪地質災害隱患點分布

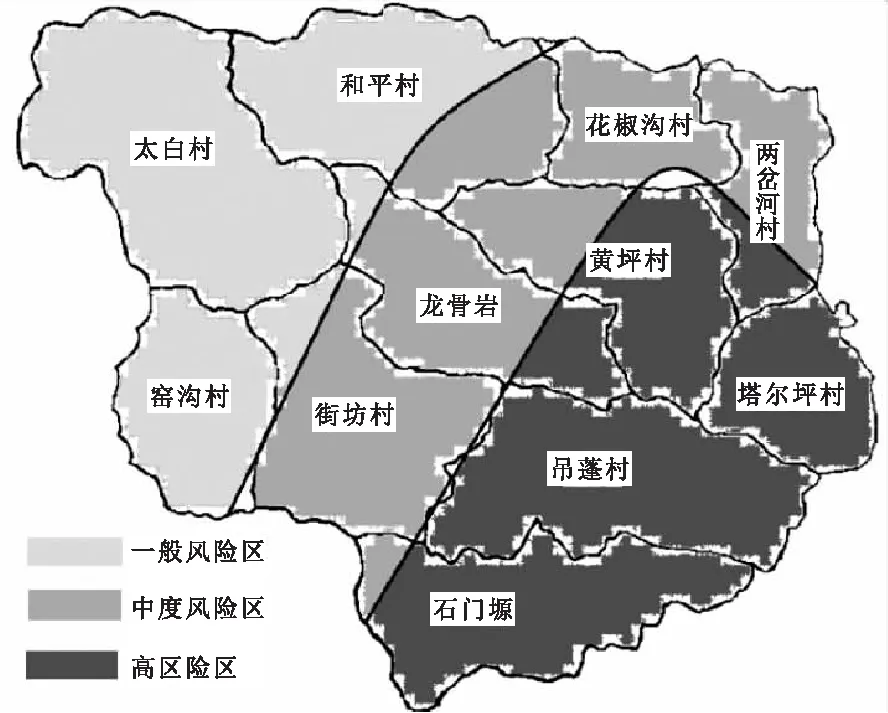

調查顯示,庾嶺鎮(zhèn)山洪地質災害具有片狀分布特征,地質災害隱患點主要分布在庾嶺鎮(zhèn)東南部,而山洪災害隱患點主要分布在其西北部,西南部山洪地質災害隱患點較少。東北部山洪地質災害隱患點較多,為高風險區(qū),偏西南部山洪地質災害較少為一般風險區(qū),其余為中度風險區(qū)(如圖2)。

圖2 丹鳳縣庾嶺鎮(zhèn)山洪、地質災害風險區(qū)劃

3 氣象災害風險評價

3.1 氣象災害風險系統(tǒng)各因子狀況

表1給出了氣象風險系統(tǒng)各因子狀況。與暴雨中心距離一定程度上決定災害程度大小。表1中,與暴雨中心距離是各村到暴雨中心區(qū)域外圍的最短距離。不同坡度坡向的地形山洪、泥石流災害強度不同,坡度坡向因子風險大小確定依據(jù)是:坡度超過40°,東北—西南走向山脈朝向東南的坡面,確定為3級;坡度25°~40°之間,東北—西南走向山脈朝向東南的坡面,或者坡度超過40°的其他地形坡面,確定為2級;除上述兩種情況的,確定為1級。

3.2 氣象災害風險評價指標的歸一化處理

由于所選因子的單位不同,各個因子之間數(shù)值無可比性,為了便于計算,把表1中各因子按照風險源的危險性、控制機制的有效性以及受體脆弱性分為3個等級。其中,風險源的危險性按低、中、高,控制機制的有效性和受體自身抗災能力分別按強、中等、弱,劃分為1、2、3級,相應賦值1、2、3分,參與模型計算。

表1 丹鳳縣庾嶺鎮(zhèn)各村氣象風險系統(tǒng)調查表

3.3 氣象災害風險評價模型

應用層次分析法構造判斷矩陣,確定各因子對系統(tǒng)的貢獻率(權重系數(shù))。將表1中各因子進行定量化、標準化處理后,代入式(1)

(1)

計算得出區(qū)域環(huán)境風險綜合指數(shù)值(表2)。式中,R為區(qū)域環(huán)境氣象災害風險綜合指數(shù),pi為評價因子等級,ωi為評價因子權重系數(shù),n為評價因子個數(shù)。

3.4 評價結果

在氣候條件和流域特征、植被、社會經(jīng)濟活動等因素的影響下,庾嶺鎮(zhèn)山洪災害具有成片、成帶分布的特點。根據(jù)氣象災害危險性、控制機制有效性和受體的易損性,按高、中、低三級進行山洪災害風險區(qū)劃。黃坪村、石門塬村、塔兒坪村是氣象災害高風險區(qū),吊蓬村、窯溝村、和平村是中風險區(qū),其他太白村、兩岔河村、花椒溝村、龍骨巖村、街坊村為一般風險區(qū)。高風險區(qū)的石門塬村、塔兒坪村處于暴雨中心,而黃坪村雖不在暴雨中心,但山洪災害多發(fā),有5個山洪災害隱患點,隱患區(qū)人口多,按照統(tǒng)一的評分標準,納入高風險區(qū)(圖3)。

表2 丹鳳縣庾嶺鎮(zhèn)各村氣象風險系統(tǒng)因子評分表

圖3 丹鳳縣庾嶺鎮(zhèn)氣象災害風險區(qū)劃

4 建議

(1)庾嶺鎮(zhèn)地處武關河上游,植被環(huán)境良好,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以種植業(yè)為主,加上近幾年防洪河堤建設投入較大,暴雨山洪地質災害風險較小,相當多群眾和部分村干部對氣象災害有麻痹大意思想,未開展應急準備認證,部分村沒有氣象災害防御預案,只有少數(shù)村開展了災害應急演練,防洪設施的標準普遍較低。該鎮(zhèn)全境處于雷電冰雹高發(fā)區(qū),要加強防雷安全設施管理,高度重視人工防雹增雨工作,減小風險源的危險性。

(2)黃坪村、石門塬村、塔兒坪村氣象災害高風險區(qū)是區(qū)域環(huán)境風險的優(yōu)先管理區(qū)域,是風險監(jiān)測、預警與應急工作重點,風險管理資源優(yōu)先分配在此類區(qū)域;吊蓬村、窯溝村、和平村是中度風險區(qū)屬于重點風險管理區(qū)域,相關單位需密切關注此類區(qū)域的風險動態(tài)變化情況,防止其向高風險區(qū)演變;其他低風險區(qū)的工作重點是加強極端氣象災害防范,做好氣候災害預防,明確區(qū)域環(huán)境風險管理的區(qū)域,進一步明確風險主導因素,有針對地制定安全防范措施和分配環(huán)境風險管理資源,實現(xiàn)區(qū)域環(huán)境風險的優(yōu)化管理。

(3)以村級行政區(qū)域這一行政單元為界,便于收集與整理研究所需數(shù)據(jù),使研究結果更具針對性。與傳統(tǒng)的氣象災害風險分析方法相比,風險系統(tǒng)概念明確,思路清晰,風險管理可操作性強,可用于小區(qū)域災害風險評估。

致謝:王衛(wèi)民、瑚波兩位高工對論文進行了指導,提供了資料;駐村工作隊于艷鵬、李翀龍、王輝三位同志協(xié)助開展了氣象災害風險調查,在此一并致謝!