加氫基礎油抗氧化性能的模擬預測研究

謝 欣

(中國石化石油化工科學研究院,北京 100083)

人工智能技術發展日新月異,在汽車發動機設計領域得到了廣泛的應用[1-2],在潤滑油領域也開始應用[3-4]。內燃機油的主要組成部分基礎油的氧化安定性對內燃機油性能有著至關重要的作用。潤滑油基礎油(簡稱基礎油)是非常復雜的混合物,組成的差別導致了基礎油氧化安定性的巨大差別。隨著發動機技術日益發展,車用內燃機油大量使用加氫精制的Ⅱ/Ⅲ類基礎油,采用人工智能模擬評定 Ⅱ/Ⅲ類基礎油的氧化安定性,找到影響其高低的主要因素和規律,對于潤滑油產品的開發研制具有重要意義。API基礎油分類準則見表1。

表1 API基礎油分類準則

國內外研究者提出了一些基礎油氧化安定性與其化學組成的關聯模型,包括線性回歸模型[5]、指數回歸模型[6]和神經網絡模型[7-8]等。基礎油組成與氧化安定性的關聯模型具有多參數、高維非線性的特點,而人工神經網絡(ANN )可以很好地處理高維非線性體系,并具有自組織、自適應、自學習的特性。為了提高模型預測準確度,本研究采用多層感知神經網絡(MLP-ANN)模型,在指標的選取中改進了過去研究模型中通常采用的飽和烴含量,將其細分的鏈烷烴和不同環數環烷烴含量作為輸入變量,通過不斷對參數進行調整,得到最終模型。

本研究采用最為廣泛使用的旋轉氧彈法(ASTM D2272)作為評定基礎油氧化安定性的方法。針對加氫精制基礎油的結構特征,分別應用MLP-ANN和徑向基神經網絡(RBPN)方法,建立兩個預測加氫基礎油氧化安定性的神經網絡模型,并將黏度指數加入模型,以期提高模型對加氫基礎油氧化安定性的預測精度。同時對影響加氫基礎油氧化安定性的因素進行分析,找出與氧化安定性有正相關和負相關關系的Ⅱ/Ⅲ類基礎油的烷烴組成。

1 神經網絡模型簡介

1.1 MLP-ANN

MLP-ANN是由一系列多層排列節點構成的網絡,節點只能在相鄰層之間由權聯結。MLP-ANN采用共軛梯度降序向后傳播訓練函數,層結構可以是三層或者更多,構成網絡的層數與解決的問題有關,MLP-ANN模型如圖1所示。

圖1 MLP-ANN網絡模型

MLP-ANN的輸入向量表示為:

(1)

輸出向量表示為:

Yi=f(Xi) (i=1,2,…,n;n≥2)

(2)

式中:Kij為M、N的權向量函數,不同的層具有不同的權函數;Cj為輸入信息;bj為偏差;f為激活函數,是非線性S曲線函數:

(3)

1.2 RBPN

RBPN是一種局部逼近網絡,其隱層節點具有相互獨立的中心和寬度,具有很好的分類特性。該模型與MLP-ANN模型都是非線性多層前向網絡,都是通用逼近器。但是,RBPN的基函數計算的是輸入向量和中心的歐氏距離,而MLP-ANN隱單元的激勵函數計算的是輸入單元和連接權值間的內積。

2 神經網絡模型的建立

2.1 輸入參數的選擇

溶劑精制的Ⅰ類基礎油中的硫、氮含量通常很高,許多文獻也指出硫、氮含量與Ⅰ類基礎油的氧化安定性有密切的相關性[5]。而對于加氫精制的Ⅱ/Ⅲ類基礎油,通常含有大約1%(w)或更少的芳烴,硫含量和氮含量非常低。對Ⅱ/Ⅲ類基礎油,芳烴含量對氧化安定性的影響很大,同時當芳烴含量更低時,鏈烷烴和環烷烴的含量與分布也對氧化安定性產生重要影響。

本研究針對Ⅱ/Ⅲ類基礎油的組成結構特點,為了達到高的關聯預測精度,將通常模型采用的飽和烴含量進行細分,采用質譜分析技術得到了全部Ⅱ/Ⅲ類基礎油樣本中鏈烷烴、一環環烷烴到六環環烷烴的含量,以及各種芳烴的含量。所得結果中芳烴主要由烷基苯組成,其他單環芳烴和多環芳烴含量基本為0。為了簡化模型輸入參數,經過驗證選定鏈烷烴、一環環烷烴到六環環烷烴含量,以及烷基苯含量作為每個樣本的8個模型輸入參數。

API基礎油分類準則中黏度指數是一個重要的因素,圖2為樣本中的Ⅱ/Ⅲ類基礎油黏度指數與氧化安定性的關系。從圖2可以看出,Ⅱ/Ⅲ類基礎油的黏度指數與氧化安定性具有正相關關系。同時由于圖中樣本點較為分散,氧化安定性還受其他因素影響。而黏度指數是表征基礎油性質的非常重要的參數,可方便取得,是由基礎油本身性質決定的。與以往研究不同,本研究首次將黏度指數作為輸入參數引入模型。

圖2 Ⅱ/Ⅲ類基礎油黏度指數與氧化安定性的關系

2.2 Ⅱ/Ⅲ類基礎油樣本數據

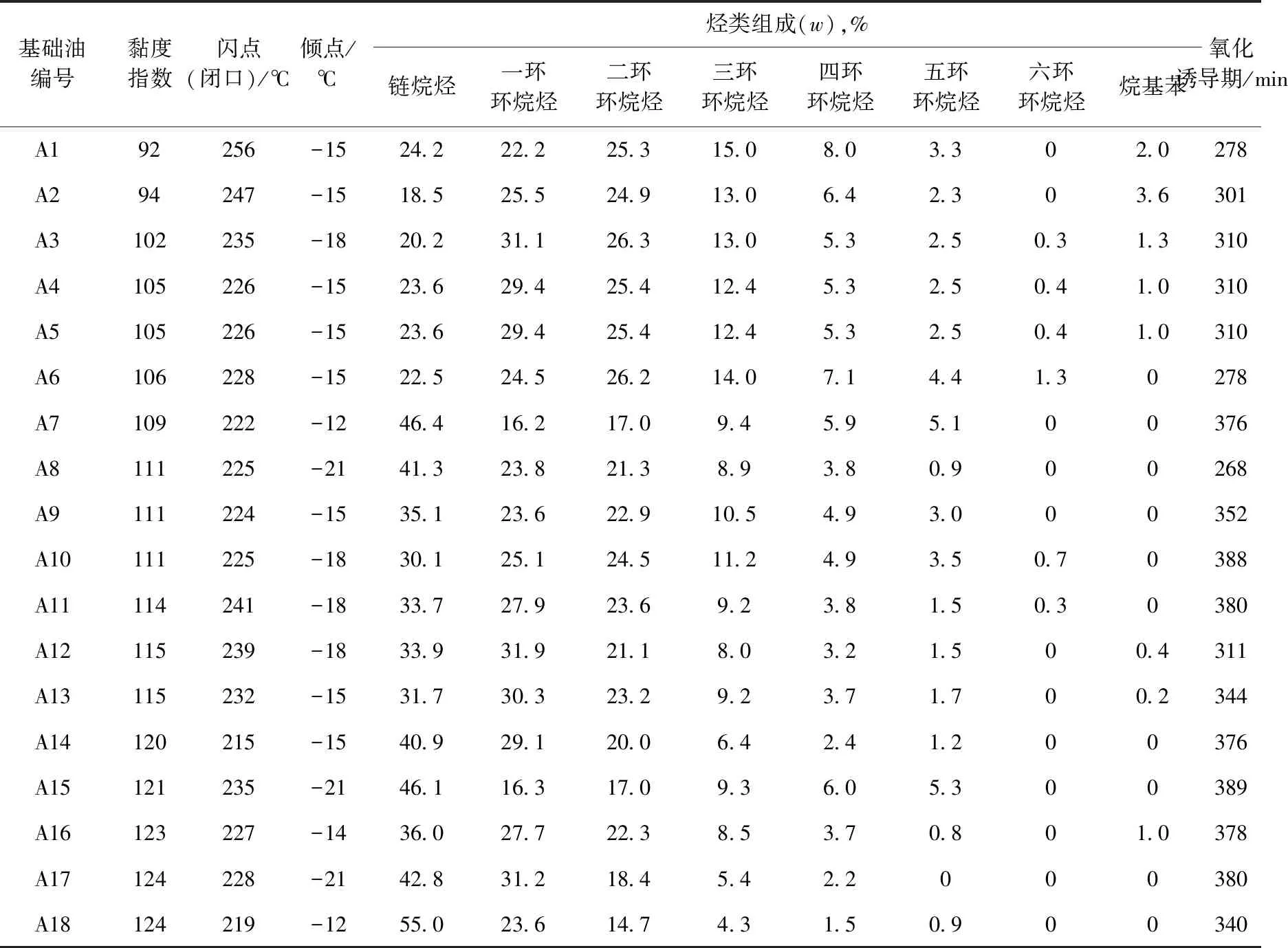

樣本采用了18種不同的Ⅱ/Ⅲ類加氫基礎油,其物性、烴類組成和氧化安定性數據見表2。為了使神經網絡模型的預測適用性更廣,選擇樣本的黏度指數覆蓋了80~125的區間。采用ASTM D2272方法測定了每個樣本的旋轉氧彈時間,作為表征該樣本的氧化安定性數據。從旋轉氧彈時間可以看出,數據沒有明顯規律可尋。因此采用神經網絡模型正是基于其復雜性難以用常規數學模型解決的考慮。

表2 Ⅱ/Ⅲ類基礎油物性、烴類組成和氧化安定性數據

2.3 神經網絡模型的建立

為了消除不同輸入變量的不同取值范圍對結果的影響,首先對輸入變量進行歸一化,將原始數據變換落入到[0,1]區間內。神經網絡在建模時將所得樣本分成兩部分,一部分作為訓練集訓練神經網絡模型,另一部分作為預測集,在建模的同時進行模型輸出結果預測。如此可以防止模型的過度訓練,使精度更高。本研究中訓練集占全部數據的75%,預測集占全部數據的25%。

3 結果與討論

通過樣本訓練,反復調整參數得到了最優化結果的MLP-ANN模型和RBPN模型,兩者的參數和預測準確度見表3。由表3可以看出:MLP-ANN模型采用兩個隱藏層,兩個模型的訓練更新比例均為0.9;MLP-ANN模型的預測準確度達到94.2%,比RBPN模型高12.7百分點,說明建立的MLP-ANN模型具有很高的應用價值。表4為MLP-ANN模型和RBPN模型對于樣本數據預測值與實際值的偏差。由表4可以看出:MLP-ANN模型預測的氧化誘導期數據的誤差基本在10 min以內。

為了考察黏度指數作為輸入參數對于建立神經網絡模型預測準確度的影響程度,對MLP-ANN模型中有無黏度指數作為輸入參數進行比較,結果顯示在加入黏度指數作為輸入變量后,模型預測準確度提高了11.3百分點。充分說明黏度指數與氧化安定性的緊密關聯性和選擇黏度指數作為輸入參數的必要性。

對于得到的MLP-ANN模型,輸入參數對模型輸出結果的相對重要性見圖3。從圖3可以看出,二環環烷烴、鏈烷烴和三環環烷烴含量在9個輸入參數中重要性最高。

表3 兩個神經網絡模型的參數和預測準確度

表4 兩個神經網絡模型的預測值偏差

圖3 MLP-ANN模型中輸入參數的相對重要性w0~w7分別表示鏈烷烴、一環到六環環烷烴及烷基苯的質量分數

根據輸入參數的相對重要性,將樣品加氫基礎油的鏈烷烴、二環環烷烴和三環環烷烴的含量與氧化安定性作圖。考慮到一環環烷烴在油中的比例較高,也對其含量與氧化安定性作圖。結果如圖4所示。由圖4可以看出:鏈烷烴含量與氧化安定性有一定的正相關關系,而二環、三環環烷烴含量與氧化安定性有一定的負相關關系,一環環烷烴含量與氧化安定性之間的關系不明顯。這說明在Ⅱ/Ⅲ類基礎油中,在芳烴含量很低的情況下,隨著鏈烷烴含量的增加,二環、三環環烷烴含量減少,基礎油的氧化安定性增加。通常情況下,鏈烷烴的黏度指數最高;其次是具有鏈烷基側鏈的單環、雙環環烷烴,以及單環、雙環芳烴;最差的是重芳烴、多環環烷烴和帶環烷基側鏈的芳烴,黏度指數最低。抗氧化性能上,鏈烷烴的抗氧化性能高;而對于環烷烴組分,不僅環烷烴支鏈會發生氧化反應,而且環與側鏈聯結的叔碳原子也易發生氧化反應,相鄰碳原子被氧化生成羧酸或醛酸,導致環結構破壞,碳鏈斷裂,再進一步酯化,抗氧化性能較差。

圖4 基礎油中鏈烷烴含量及一環、二環、三環環烷烴含量與氧化安定性的關系

4 結 論

(1)針對加氫精制Ⅱ/Ⅲ類基礎油的結構特征,分別應用MLP-ANN和RBPN方法建立了9參數神經網絡模型。其中MLP-ANN模型預測準確度比RBPN模型提高了12.7百分點,模型預測精度較為理想,可以滿足不同來源加氫基礎油氧化安定性的預測需要,可有效用于對Ⅱ/Ⅲ類基礎油進行抗氧化性能預測。

(2)首次在預測基礎油氧化安定性的模型中將黏度指數作為輸入變量,與無黏度指數作為輸入變量時相比,MLP-ANN模型預測準確度提高了11.3百分點。在Ⅱ/Ⅲ類基礎油中,隨著基礎油黏度指數的升高,基礎油的氧化安定性增加。

(3)得到了各變量對加氫基礎油氧化安定性的重要性排序,提煉出與氧化安定性有正相關和負相關關系的Ⅱ/Ⅲ類基礎油的烷烴組成。在Ⅱ/Ⅲ類基礎油中,在芳烴含量很低的情況下,隨著鏈烷烴含量的增加,二環、三環環烷烴含量減少,基礎油的氧化安定性增加。