人才錯配下的消費增長

李靜 司深深

摘要:本文關注到當前中國大量人力資本積聚并沉淀在公共部門這一現實問題,通過構建一個包含公共部門和生產部門的兩部門模型,從消費的角度分析了公共部門和生產部門之間人力資本比例失衡對消費增長的作用機制,以揭示出公共部門人才膨脹影響消費增長的過程。理論分析發現,大量人力資本積聚在公共部門使得社會人力資本的潛在生產能力并未得到激發,生產效率低下,社會產出不高,同時使得收入差距增大,因此公共部門人才膨脹不利于社會消費增長。通過比較中國和OECD國家公共部門人力資本占比對消費支出的影響差異發現,與OECD國家不同,中國公共部門人力資本占比過高,從而對消費支出具有顯著的負向影響。本文的研究說明了公共部門和生產部門之間人力資本比例失衡對消費增長具有非對稱作用機制,揭示出公共部門和生產部門之間人力資本配置失衡促使消費增長沖擊消弭的過程。

關鍵詞:收入差距;人力資本錯配;公共部門;消費支出;消費升級;創新驅動

文獻標識碼:A

文章編號:100228482020(01)004911

開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

一、問題的提出

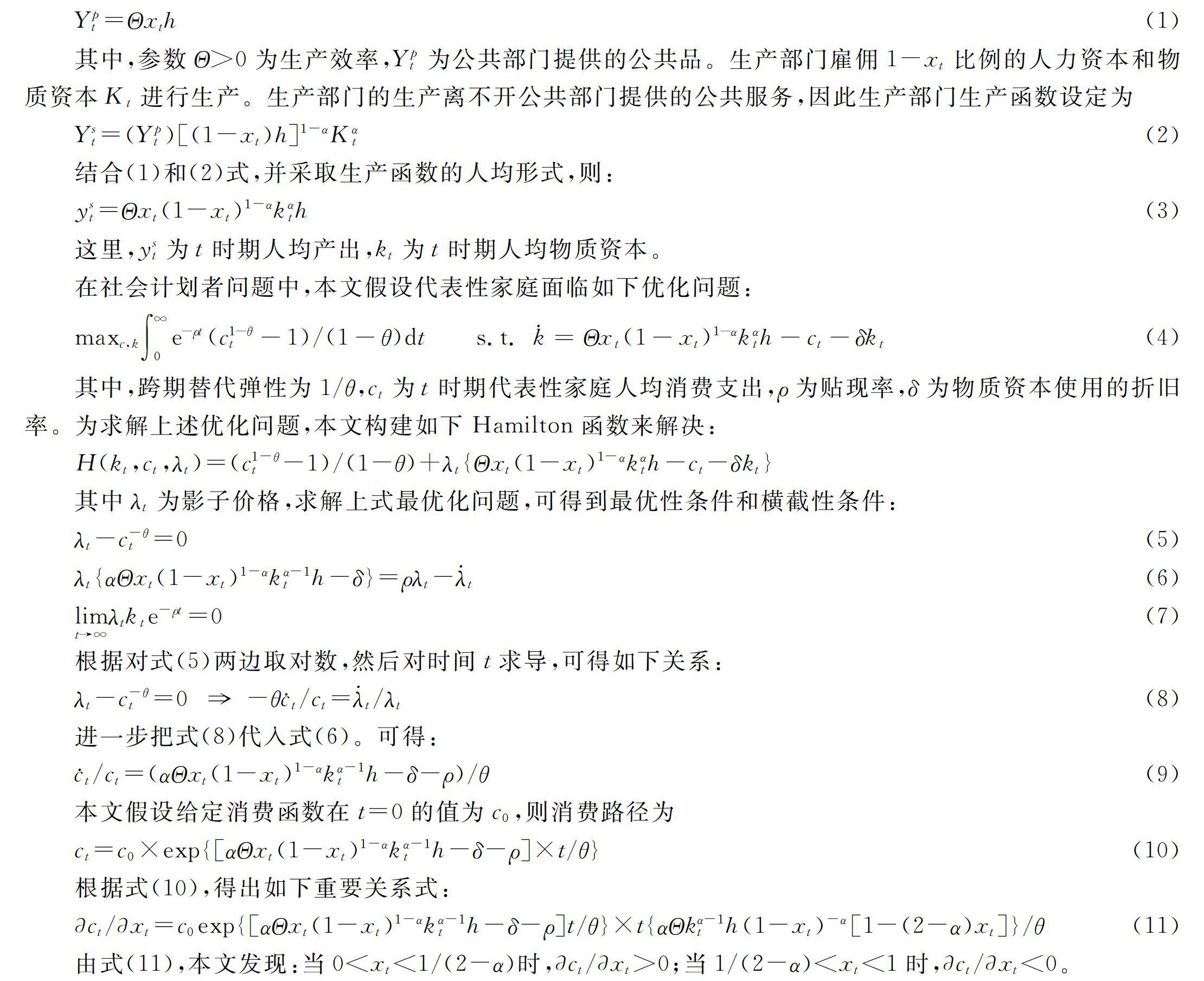

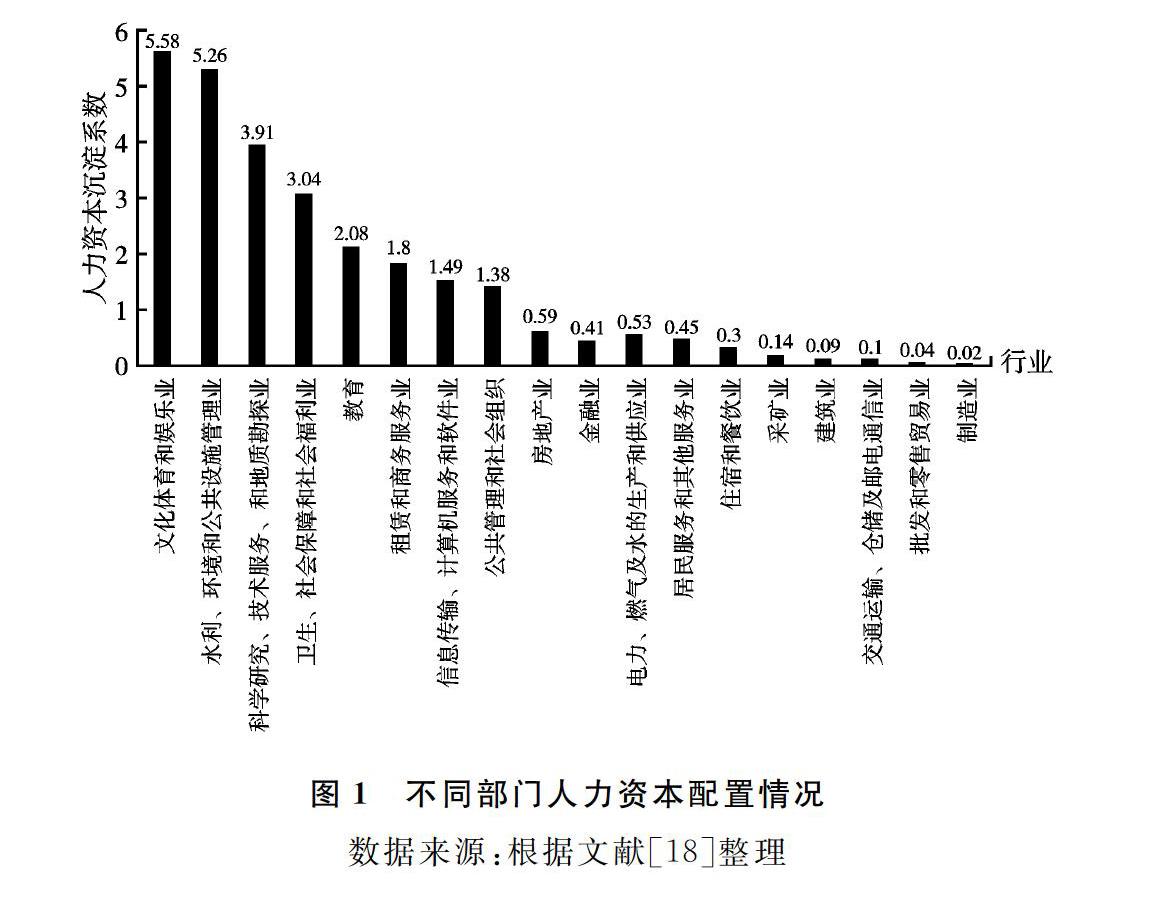

大量人力資本積聚并沉淀在公共部門是當前中國面臨的一個現實問題。數據顯示,平均而言,中國以政府為主的公共部門人力資本占比是制造業為主的生產性部門的7.6倍。國際比較發現,中國在公共管理、社會保障和社會組織行業人力資本強度是美國的3倍、英國的5倍、日本的2倍之多。一些文獻認為,引致大量人力資本流向公共部門的根本原因在于公共部門以其高福利和穩定的收入預期所產生的兩個部門間的勞動價格扭曲?[12]。尹志超等?[3]計算結果顯示,在2000年到2006年樣本中,中國公共部門的工資顯著高于非公共部門,工資差異高達13.48%,且呈擴大趨勢。

中國工業化階段的高速增長模式主要依賴于投資和出口的拉動,但投資對增長拉動的邊際效應到一定階段就會逐漸減弱,同時面對國際市場需求的低迷,中國經濟依賴投資和出口很難實現可持續的增長。國際增長經驗也表明,發達國家在完成工業化進程之后,其經濟也逐步轉變為以國內消費需求為主的內生增長模式,依賴消費驅動型增長模式激發增長潛力。但當前面臨的現實是,大量人力資本積聚并沉淀在公共部門不利于消費增長。這背后的經濟直覺在于:第一,從社會產出來看,當人力資本大量積聚在公共部門,在全社會人力資本總量一定時,公共部門人力資本占有就會擠占生產部門人力資本,導致社會人力資本的潛在生產能力并未得到充分激發,社會產出不高,從而不利于消費支出;第二,從收入差距來看,大量人力資本積聚在公共部門,意味著生產性部門人力資本不足,生產部門生產率就難以提升,生產部門勞動者收入報酬就不高,因此公共部門和生產部門收入差距拉大,不利于消費增長;第三,在經濟減速時期,人力資本大量積聚在公共部門還會引起社會收入分配結構惡化。具體而言,在經濟減速過程中,這些低效率的非市場公共部門仍然可以很好地生存,而市場化程度較高的生產性部門則可能面臨破產風險,并且減速后果全由市場化生產性部門來消化。由于非市場化的公共部門以其高福利和穩定的收入預期,在經濟結構性減速過程中,將迫使人力資本過度向無效率公共部門集中,而生產性部門在經濟減速過程中收入增加困難甚至面臨失業危險,因此,在經濟減速時期,人力資本大量積聚在公共部門還會引起收入分配結構惡化,從而不利于消費增長。

然而,盡管公共部門不具有生產性,但是市場經濟離不開公共部門提供公共產品,為生產部門提供配套服務和基礎支持,因此經濟增長在生產部門發展壯大之外也離不開一定規模的公共部門與之協調配套,故公共部門人力資本占有不足也必然不利于生產部門生產效率和收入增加。由此可見,公共部門人力資本占比過高和過低都不利于消費增長,公共部門人力資本占比對社會人均消費支出的影響存在最優臨界條件。

二、相關文獻綜述

本文主要探討公共部門人才膨脹對社會消費增長的影響,分析要素配置失衡的后果。與本研究關聯比較緊密的文獻則是資源非效率配置對消費的影響機制,相關研究主要通過收入差距擴大、轉型期收入、就業、社會保障等因素展開討論。比如,賀京同等?[4]指出,要素價格扭曲會通過惡化收入分配結構,進而導致消費低迷。很多學者研究指出,由于中國存在的戶籍制度和行業壁壘等限制,在勞動力市場化改革滯后的情況下,勞動力不能實現自由流動,從而造成勞動力資源配置效率低下,勞動力價格扭曲造成要素收入分配不公平的激勵扭曲,從而進一步加劇要素錯配。張原等?[5]研究表明,國有控股程度越高的行業勞動者的工資水平越高。武鵬?[6]研究了勞動要素價格的負向扭曲效應,工業化階段生產規模的擴大和利潤積累很大程度上是通過將勞動者的部分勞動成果補貼企業投資實現的。勞動要素配置扭曲導致工資收入低于經濟增長率,再加上社會保障體系的不完善,就會造成社會整體消費需求低迷。值得注意的是,一些學者已經關注到中國當前發展階段人力資本要素配置效率的重要性,對行業間人力資本錯配問題?[7]、公共部門或政府企業間的人力資本錯配?[8]問題進行考察。李靜等?[2]研究指出,長期經濟增長過程中,公共部門存在最優的人力資本配置比。當經濟面臨結構性減速時,減速后果往往由生產性部門消化,從而會加速人力資本向無效率的公共部門集中,造成增長動力缺失。

關于消費和人力資本方面研究較多,但較少涉及人力資本配置的角度,主要研究分為以下兩個方面:(1)消費對人力資本提升作用,重點指對知識密集度高的科教文衛體部門提供商品和服務的消費。中國經濟增長前沿課題組?[1]通過引入知識部門,分析中國經濟轉型時期新要素供給的作用。該研究強調,圍繞科教文衛等提升“廣義人力資本”消費支出的現代服務業的建立,引發知識部門的知識生產和消費過程,從而促進人力資本提升和創新內生化過程。袁富華等?[9]考察轉型時期經濟可能面臨的不確定性和風險,其中之一即是作為門檻跨越基石的消費效率補償環節缺失,從而使得知識生產配置和人力資本結構升級路徑受阻。張平等?[10]在梳理馬克思有關勞動創造價值理論基礎上,對“知識生產與知識消費一體化”為特征的知識生產部門的勞動力簡單再生產和擴大再生產問題進行探討。(2)消費、人力資本積累對經濟增長的影響?[1112]。其中,一些學者重點關注服務消費對增長的影響,如Pugno?[13]將服務消費引入效用函數和人力資本積累函數,探討了服務消費偏好、人力資本積累和部門間相互作用對服務業發展的影響。隨著內生增長理論的發展,Daitoh?[14]在內生增長模式下考察了生產消費和人口動態之間的關系,并由此引發對發展中經濟體的人口趨勢和人力發展援助的思考。在此基礎上,Govindan?[15]基于制度理論角度考察實現可持續增長的內在邏輯。國內學者,如王弟海?[16]基于消費有益于健康人力資本積累的視角,探討了其對貧困陷阱跨越的影響。歐陽峣等?[12]研究了居民消費的規模效應及其演變機制,指出中國居民消費規模對經濟增長的長期效應會隨著消費率的變動而變化。洪銀興?[17]認為,實現新時代的發展任務和培育新動能,需要從供給體系方面形成滿足中高端消費需求的有效供給,和從人力資本入手提高供給要素的質量進行考量。

當前,中國經濟正在轉向高質量發展階段,創新驅動增長的內生效率機制的建立與人力資本積累和消費過程都密切相關。中國要實現經濟轉型和高質量增長,應充分發揮消費對增長的拉動作用,擴大消費需求,提高消費的質量和層次。另一方面,通過促進消費升級,有效促進人力資本積累,提升整個社會的人力資本水平和層次,進一步激發對高層次消費的需求,從而形成消費需求與經濟增長之間的良性循環?[9]。而以往文獻較深入地研究了消費對人力資本積累的影響,也意識到消費和人力資本對高質量增長的重要性,但對消費和人力資本的互動關聯討論較少,尤其是在當前存在人力資本配置扭曲的情況下,鮮有研究人才配置效率對消費的影響。本文關注到中國大量人力資本積聚在公共部門這一現實問題,通過構建一個包含公共部門和生產部門的兩部門模型,從消費的角度分析了公共部門和生產部門之間人力資本比例失衡對消費增長的作用機制,以揭示出公共部門人才膨脹影響消費增長的過程。

三、簡單的理論分析

長期經濟增長離不開公共部門提供的公共服務和生產部門參與生產,公共部門和生產性部門都對經濟增長產生積極影響。本文將討論人力資本大量積聚在公共部門對消費增長的影響。為簡化模型構建,本文把經濟分為公共部門(Y?pt)與生產部門(Y?st)。假定社會人力資本總量為h,勞動市場出清。進一步令xt為人力資本在公共部門的占比,因此1-xt為人力資本在生產部門的占比。公共部門的生產函數為

Y?pt=Θxth(1)

其中,參數Θ>0為生產效率,Y?pt為公共部門提供的公共品。生產部門雇傭1-xt比例的人力資本和物質資本Kt進行生產。生產部門的生產離不開公共部門提供的公共服務,因此生產部門生產函數設定為

Y?st=(Y?pt)[(1-xt)h]?1-αK?αt(2)

結合(1)和(2)式,并采取生產函數的人均形式,則:

y?st=Θxt(1-xt)?1-αk?αth(3)

這里,y?st為t時期人均產出,kt為t時期人均物質資本。

在社會計劃者問題中,本文假設代表性家庭面臨如下優化問題:

maxc,k∫?∞0e?-ρt(c?1-θt-1)/(1-θ)dt

s.t.=Θxt(1-xt)?1-αk?αth-ct-δkt(4)

其中,跨期替代彈性為1/θ,ct為t時期代表性家庭人均消費支出,ρ為貼現率,δ為物質資本使用的折舊率。為求解上述優化問題,本文構建如下Hamilton函數來解決:

H(kt,ct,λt)=(c?1-θt-1)/(1-θ)+λt{Θxt(1-xt)?1-αk?αth-ct-δkt}

其中λt為影子價格,求解上式最優化問題,可得到最優性條件和橫截性條件:

λt-c?-θt=0(5)

λt{αΘxt(1-xt)?1-αk?α-1th-δ}=ρλt-t(6)

limt→∞λtkte?-ρt=0(7)

根據對式(5)兩邊取對數,然后對時間t求導,可得如下關系:

λt-c?-θt=0-θt/ct=t/λt(8)

進一步把式(8)代入式(6)。可得:

t/ct=(αΘxt(1-xt)?1-αk?α-1th-δ-ρ)/θ(9)

本文假設給定消費函數在t=0的值為c0,則消費路徑為

ct=c0×exp{[αΘxt(1-xt)?1-αk?α-1th-δ-ρ]×t/θ}(10)

根據式(10),得出如下重要關系式:

ct/xt=c0exp{[αΘxt(1-xt)?1-αk?α-1th-δ-ρ]t/θ}×t{αΘk?α-1th(1-xt)?-α[1-(2-α)xt]}/θ(11)

由式(11),本文發現:當0 由此可見,當公共部門人力資本占比小于1/(2-α)時,提高公共部門人力資本占比有助于提高社會人均消費支出,但是,當公共部門人力資本占比大于1/(2-α)時,繼續提高公共部門人力資本占比對社會人均消費支出具有抑制作用。這表明,公共部門人力資本占比xt與社會人均消費支出ct之間存在倒“U”型關系,公共部門人力資本占比過高不利于社會消費增長。由此,本文得出命題為:公共部門人力資本占比與社會人均消費支出之間存在倒“U”型關系,公共部門人力資本占比過高不利于社會人均消費增長。 一些文獻認為,引致大量人力資本流向公共部門的根本原因在于公共部門以其高福利和穩定的收入預期所產生的兩個部門間的勞動價格扭曲?[12]。尹志超等?[3]計算結果顯示,公共部門的工資顯著高于非公共部門,工資差異高達13.48%,而且差異呈擴大趨勢。公共部門和生產部門的酬薪差距會引致人力資本流向公共部門,反過來,人力資本大量積聚在公共部門會進一步誘發公共部門和生產部門的酬薪差距繼續擴大。基于凱恩斯的消費框架,對消費起作用的主要是可支配收入和收入差距。因此,在人力資本既定的情況下,由于酬薪激勵,大量人力資本流向公共部門,意味著生產部門人力資本不足。這背后的經濟直覺在于,當人力資本大量積聚在公共部門時,在全社會人力資本總量一定時,公共部門人力資本占有就會擠占了生產部門人力資本,導致社會人力資本的潛在生產能力并未得到激發,生產效率低下,社會產出不高,從而不利于消費支出;另一方面,從收入差距角度來看,大量人力資本積聚在公共部門,不利于生產部門生產率提升,因此生產部門勞動者收入報酬就很難提升,但是公共部門具有穩定的收入保障,導致社會收入差距也在擴大,不利于整個社會消費增長。當公共部門人力資本不足時,盡管公共部門不具有生產性,但是市場經濟離不開公共部門為生產部門提供公共產品,要實現經濟增長必然要求一定規模的公共部門與之配套,故公共部門人力資本占有不足必然不利于生產部門生產效率和收入增加。由此可見,公共部門人力資本占比對社會人均消費支出的影響存在最優臨界值,公共部門人力資本占比過高和過低都不利于消費增長。 四、計量模型與統計性描述 (一)計量模型 本文的理論部分分析表明,公共部門人力資本占比和人均消費支出之間具有倒“U”型的非線性關系,公共部門人力資本占比過高不利于消費增長。為此,本文在凱恩斯消費函數的基礎上引入公共部門人力資本占比及其平方項,構建如下計量模型進行實證檢驗: conit=col+β1×hisit+β2×his?2it+i+λt+μit(12) 式(12)中,col代表一系列影響消費支出的控制變量;con為人均消費支出變量;his為公共部門人力資本配置比,his?2為公共部門人力資本配置比的平方項,用于捕捉對消費支出影響的非線性關系。其中,如果β1顯著為正,β2顯著為負,表明公共部門人力資本占比過高不利于消費增長;i代表個體固定效應,λt代表時間固定效應,μit為隨機干擾項。以上各個變量設定具體如下: 1.人均消費支出(con)。 本文按購買力平價(PPP)衡量的人均居民最終消費支出(現價國際美元),其中,居民最終消費支出是指居民購買的所有貨物和服務(包括耐用品,如汽車、洗衣機、家用電腦等)的市場價值,且數據用購買力平價匯率轉換為按現價國際元;作為比較,本文還考慮按購買力平價(PPP)衡量的不同國家總量最終消費支出情況。 2.公共部門人力資本配置比(his)。 本文根據各行業高技能勞動者工作時間份額和從業人員總的工作時長測算出的各行業高技能勞動者的工作時長,然后通過公共部門高技能勞動者工作時長除以生產性部門高技能勞動者工作時長,來度量公共部門人力資本配置對最優配置的偏離情況,其中,參照世界投入產出表中《國際標準產業分類》(ISIC/Rev3)的劃分標準,公共部門選用公共管理與國防行業,代表性生產部門選取制造業相關行業。 此外,式(12)除了控制前一期的消費支出(con-1)和人均收入(gdp)之外,本文還引入其他變量作為控制變量(col),主要包括: (1)固定資本形成率(inv),用資本形成額占GDP的比重來衡量; (2)對外開放度(op),用貨物和服務進出口占GDP的比重衡量; (3)工業結構(ind),用工業增加值占GDP比重來衡量。 由于目前還沒有公布中國分區域的不同行業(部門)人力資本配置數據,因此本文選擇中國和30個OECD國家的跨國面板數據進行對比分析。具體而言,參考OECD國家樣本,同時兼顧WIOD中SEA數據庫中部分國家樣本,從而確定本文的分析樣本國家為:澳大利亞、奧地利、比利時、加拿大、中國、捷克、德國、丹麥、西班牙、愛沙尼亞、芬蘭、法國、英國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、意大利、日本、韓國、盧森堡、拉脫維亞、墨西哥、荷蘭、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亞、瑞典、土耳其、美國。數據來源于世界投入產出數據庫(WIOD)中的社會經濟賬戶(SEA)和世界銀行的世界發展指標(WDI)數據庫,時間跨度為1995—2017年。 (二)統計性描述:中國公共部門人才膨脹事實 大量人力資本積聚并沉淀在公共部門是當前中國面臨的一個現實問題。紀雯雯?[18]通過構建人力資本沉淀系數計算出中國18個行業部門人力資本配置情況,人力資本沉淀系數越大,表明該行業部門人力資本越密集,具體計算結果見圖1。如圖,文化體育和娛樂業人力資本沉淀系數為5.58,水利、環境和公共設施管理業人力資本沉淀系數為5.26,衛生、社會保障和社會福利業人力資本沉淀系數為3.04,公共管理和社會組織人力資本沉淀系數為1.38,但是生產性部門,如制造業人力資本沉淀系數僅為0.02。平均而言,中國以政府為主的公共部門人力資本占比是制造業為主的生產性部門7.6倍。進一步,從高等教育及以上學歷的勞動力占比來看,中國公共管理和社會組織部門高等教育及以上學歷的勞動力占比為66%,衛生、社會保障和社會福利事業單位高等教育及以上學歷的勞動力占比為65.2%,電力、燃氣以及水的生產和供應部門高等教育及以上學歷的勞動力占比也高達42.3%?[22]。這意味著,相對生產性部門而言,中國公共部門積聚大量人力資本,而生產性部門人力資本則相對不足。 其次,從國際比較來看,圖2計算出中國和美國、英國、德國等OECD國家公共部門和生產性部門人力資本配置比情況。根據圖2可以看出,中國公共部門和生產性部門人力資本配置比為5.436,而美國、德國、法國、英國、日本、韓國、盧森堡和比利時公共部門和生產性部門人力資本配置比分別為1.402,1.607、1.217、1.028、1.916、2.759、1.271和1.302。由此可見,中國公共部門和生產性部門人力資本配置比遠高于美、英等OECD國家。中國經濟增長前沿課題組?[19]研究也發現,美國、英國和法國等OECD國家,制造、批發零售、教育、衛生和社會工作、公共管理等行業中人力資本配置程度相當,相比而言,中國人力資本規模最高的行業依次為:科學研究和技術服務業、教育、公共管理、社會保障和社會組織、衛生和社會工作、金融業,這些行業大都是市場化程度較低的政府管制性公共部門。具體到數值比較,中國在公共管理、社會保障和社會組織行業中人力資本強度是美國的3倍之多,但是美國制造業人力資本強度是中國的16倍之多。另一方面,相比其他國家,中國研發人員也不足。2014年,中國計算機與電子行業、制藥業的研發人員分別占勞動力比重為4.66%、2.67%,而美國的相應比重為11.37%和13.23%;根據世界銀行最新公布的數據,2005—2015年間,中國每百萬人中研發人員數量為1113人,不到法國、德國、英國和美國的1/3,不及日本和韓國的1/4,大約是俄羅斯的1/3。 最后,從縱向發展來看,根據國家統計局統計的數據顯示,2008年政府機關人員1328萬,事業單位人員2618萬,財政供養人員合計為3946萬人;到2014年年底,中國財政實際供養人數遠超過6400萬;大學以上學歷人員中,新增公務員人數從2009年的13萬增加到2015年19.4萬,年增8.2%。由此可見,不管是國內不同行業部門之間比較,還是與OECD等發達國家的比較,都表明中國公共部門具有較高人力資本規模,并且呈現遞增趨勢。 五、估計結果與分析 (一)基本估計結果 首先直接估計了公共部門人力資本占比對人均消費支出的影響。考慮到內生性問題,本文選擇滯后1期的公共部門人力資本占比變量作為工具變量,然后采取二階段最小二乘方法(2SLS)進行估計,表1給出了式(12)的估計結果。 表1第(1)列考察中國的情況,估計結果顯示公共部門人力資本占比變量一次項系數顯著為正,但公共部門人力資本占比變量二次項系數顯著為負,這表明中國公共部門人力資本占比與人均消費支出之間呈現倒U型的非線性關系。作為比較,第(2)—(3)列分別考察了美國和英國的情況,估計結果與中國正好相反,這些國家公共部門人力資本占比變量一次項系數顯著為負,但二次項系數顯著為正,這表明這些國家公共部門人力資本占比對消費支出仍然具有顯著的正向影響,而中國公共部門人力資本占比已經越過最優臨界值。基于此,通過與美國和英國比較發現,與這些國家不同,中國公共部門人力資本占比過高,已經對消費支出具有顯著的負向影響。考慮到實證結果的穩健性,第(4)列考察30個OECD國家整體情況,實證結果發現,公共部門人力資本占比變量一次項系數顯著為正。進一步來看,第(5)(6)列把中國樣本合并到OECD國家中,分別進行2SLS和GMM估計,實證結果發現,此時公共部門人力資本占比變量一次項系數顯著為正,但二次項系數顯著為負。由此可以進一步表明,中國公共部門人力資本占比過高,已經成為社會消費增長的阻礙。 表2從總量消費支出的角度考察公共部門人力資本占比對消費的影響,具體估計結果顯示,對于中國樣本而言,公共部門人力資本占比變量一次項系數顯著為正,但二次項系數顯著為負,但是對于美國等OECD國家樣本,公共部門人力資本占比變量一次項系數顯著為負,但二次項系數顯著正。由此可見,與OECD國家相比,該實證結論進一步佐證了中國公共部門人力資本占比過高,已經成為社會消費增長的阻礙的結論。 (二)共線性與排序干擾處理 對于式(12)而言,由于解釋變量存在公共部門人力資本占比變量一次項和平方項,因此可能存在共線性,會影響估計結果的可靠性。變量的差分可以有效減少變量間的共線程度,從而提高估計結果的有效性,基于此,本文對式(12)的變量進行一次差分,然后對差分之后的變量進行最小二乘估計(OLS),估計結果見表3。 其中第(1)(2)列考察了公共部門人力資本占比對人均消費影響的估計結果,第(3)(4)列考察了公共部門人力資本占比對總量消費影響的估計結果。 如表3所示,對于中國而言,不管從人均消費支出角度還是從總消費支出的角度,公共部門人力資本占比與消費支出之間具有明顯的倒U型的非線性關系。對于OECD國家而言,公共部門人力資本占比變量一次項系數顯著為負,二次項系數顯著正。由此可見,考慮到共線性之后,也得到一致的估計結果。 另一方面,由于本文采用國際面板數據,但面板數據因不同國家人力資本儲備差異會產生對人力資本配比變量his排序的干擾,從而影響實證結果。因此,本文構建如下結構模型: conit=col+λ1hisitI{hisit>∑hisit/n}+εi,t(13) 式(13)中,I{·}是指示函數,當且僅當大括號內條件成立時取1,否則取0。同樣,式(13)除了控制前一期消費支出和當期人均收入之外,還控制固定資本形成率、對外開放度和工業結構等影響消費支出的變量。 具體而言,∑his/n會隨著his增大而增大,隨著his減小而減小,his>∑his/n表明公共部門人力資 本占比已經足夠大了。因此,如果式(13)中λ1顯著為負,表明公共部門人力資本占比已經足夠大了,以至于對消費支出具有負向影響。表4為式(13)的估計結果。 表4的估計結果顯示,不管考察的是人均消費支出還是總量消費支出,以中國為樣本估計的λ1值顯著為負,但是以OECD國家為樣本估計的λ1值顯著為正。因此,與OECD國家相比,中國公共部門人力資本占比已經足夠大了,以至于對消費支出具有負向影響。由此可見,考慮到不同國家人力資本儲備差異對人力資本配比變量排序干擾之后,實證結果也是穩健的。 (三)進一步估計 本文的理論分析表明,引致大量人力資本流向公共部門的根本原因在于公共部門以其高福利和穩定的收入預期所產生的兩個部門間的勞動價格扭曲,并且人力資本大量積聚在公共部門會進一步誘發公共部門和生產部門的酬薪差距繼續擴大。因此,本文接下來檢驗公共部門人力資本占比增加是否會引致公共部門和生產部門工資差距擴大。如表5所示,通過不斷控制勞動年齡人口比重、原創性技術進步、固定資本形成率、對外開放度和公共部門人力資本工作時間份額等變量之后,公共部門人力資本占比變量系數顯著為正。這表明,公共部門人力資本占比越大,公共部門和生產性部門工資差距越大。由此可見,從收入差距影響消費的角度來看,公共部門人才膨脹不利于消費增長。 六、拓展性分析 現實中,人力資本會過度向公共部門集中,最直觀的表現就是“公務員熱”。依據2005年全國1%人口抽樣調查數據顯示,中國282個地級市政府公共部門勞動者的平均受教育年限為12.73年,遠高于生產性部門的9.31年,二者比值高達1.37;同時,依據東、中、西部劃分的不同區域也呈現出公共部門勞動者平均受教育年限遠高于企業的情形,二者比值從高到低依次為1.41(西部)、1.36(中部)、1.35(東部)?[8]。公共部門人才膨脹這一宏觀問題,從微觀層面上來看,人才在職業選擇上受到多種因素的影響,但主要考慮職業的收益性與風險性,并且兩者呈正相關關系。在公共部門,人們可以獲得較高的收入以及較好福利待遇,且失業風險較小;在生產性部門,由于市場競爭激烈,失業風險較大,因此人們在做職業選擇時會更加偏好于公共部門。數據顯示,制造業部門失業率高達30%,而公共管理、社會保障和社會服務行業為代表的公共部門失業率僅3%左右。中國經濟增長前沿課題組?[19]以及李靜等?[2]也認為,非市場化的公共部門以其高福利和穩定的收入預期,將成為人才集中地,特別是在經濟增長減緩時期,將進一步迫使人力資本過度向無效率公共部門集中。 公共部門就業崗位的提供在短時期內是固定的,從而導致其“就業價格”較高,人們需要付出更多“就業貨幣”才能獲得,具體體現為人們需要有一定的教育水平才能進入,非生產性部門則相反,不需要太高的學歷水平即能獲得較好的職位,最終出現公共部門“群英薈萃”,生產性部門“一將難求”的現象。另一方面,公共部門積聚大量的人力資本,實際上是由于公共部門和非公共部門的工資決定機制不同。公共部門工資是由政府政策直接決定的,而生產性部門勞動者工資則是市場競爭的結果。因此,生產性部門勞動者的收入能較及時、靈敏的隨著經濟形勢的變好、變壞而上漲、下降,而公共部門的收入調整則相對滯后,而且往往更具有向下剛性特征。進一步考慮公共部門附帶的隱形福利,如非貨幣收入、工作的低風險性等,公共部門就業的優勢則更加明顯。 就經濟后果而言,大量人力資本積聚在公共部門實際上是人力資本錯配的體現。長期經濟增長離不開政府公共部門提供的產品和服務,但一定時期內整個社會人力資本總量總是有限的,大量人力資本積聚并沉淀在公共部門則意味著生產性部門人力資本不足,從而不利于經濟創新驅動增長模式的塑造。對于當前中國經濟發展現實而言,正處在從要素投入驅動向創新驅動的轉換時期,作為創新主力的生產性部門,亟需大量高素質人才,大量優秀的人才配置到公共部門,顯然對中國經濟高質量增長帶來嚴重挑戰,因此是人力資本錯配的體現。另一方面,當人才大量積聚在公共部門時,還會出現如下三種結果:第一,公共部門內部惡性競爭嚴重,導致效率低下;第二,由于公共部門不具有直接生產性,在公共部門職工的需求性的擴張并且約束較弱的情況下必然導致對生產性部門具有“擠出效應”:當社會總產出確定時,公共部門膨脹會擠占“非公”部門的利潤分配,導致兩部門收入差距過大;第三,當公共部門獲取更多利潤分配時,導致更多社會資源流入,資源配置惡化。 此外,除了公共部門人才膨脹不利于消費增長外,大量人力資本積聚并沉淀在公共部門也不利于消費升級。所謂消費升級,實際上是消費產品的多樣性以及提高對知識性產品的需求。這意味著整個社會需要提供知識性和多樣性的產品,增加高層次消費品的供給,而這些產品需要生產性部門提供。因此,當大量人力資本積聚在公共部門,生產性部門人力資本不足將會直接降低這些部門生產效率。從需求側來看,人力資本大量積聚在公共部門還會阻礙勞動者通過人力資本積累和培育提升個人收入,使得勞動者收入增速較慢,導致高層次消費需求不足,尤其是消費結構升級過程受到阻礙。數據顯示,當前中國有益于廣義人力資本積累和培育的消費支出較少,消費結構也主要集中于“吃、穿、住、行”及一般日用品消費方面。2018年中國“吃、穿、住、行”消費占比分別為31.3%、8.4%、21.4%和13.1%,而文化、教育、體育、醫療與健康等涉及消費升級方面的消費占比仍然偏低。具體而言,2018年居民人均消費支出為19853元,其中用于教育文化娛樂、醫療保健、其他用品和服務的消費支出分別為2226元、1685元和477元,占比分別為11.21%、8.49%和2.4%?[20]。由此可見,公共部門人才膨脹不利于消費升級。 七、主要結論與政策含義 大量人力資本積聚并沉淀在公共部門是當前中國面臨的一個現實問題。本文研究發現,在全社會人力資本總量一定時,大量人力資本積聚在公共部門使得社會人力資本的潛在生產能力并未得到激發,生產效率低下,社會產出不高,同時使得公共部門和生產部門收入差距增大,不利于社會消費增長。隨后,本文通過比較中國和OECD國家公共部門人力資本占比對消費支出的影響差異發現,與OECD國家不同,中國公共部門人力資本占比過高,對消費支出具有顯著的負向影響。本文的研究說明了公共部門和生產部門之間人力資本比例失衡對消費增長具有非對稱作用機制,即公共部門和生產性部門間人力資本錯配對消費增長存在著倒U型關系,揭示出公共部門和生產部門之間人力資本配置失衡促使消費增長沖擊消弭的過程。 此外,公共部門人才膨脹除了不利于消費增長外,也不利于消費升級。從需求側來看,人力資本大量積聚在公共部門還會阻礙勞動者通過人力資本積累和培育提升個人收入,導致高層次消費需求不足,尤其是消費結構升級過程受到阻礙。 綜上,本文的政策含義為:首先,在市場性生產部門,通過完善社會保障機制,改變人們對其的不穩定預期,在公共部門領域,完善競爭機制,形成“能者上,庸者下”的合理人才選拔機制,實現人力資本在公共部門和生產部門之間的適宜配置,通過提升經濟產出和縮小收入差距的方式帶動消費增長,以發揮消費對經濟發展的基礎性作用。其次,支持壯大實體經濟,抓住第三次產業革命的浪潮,借助“中國智造2015”機遇,促進實體經濟轉型發展,壯大實體經濟發展,帶來更多的產出福利,同時構建合理的分配機制,讓社會財富在公共部門與生產部門合理分配,才能更好的讓人才在兩部門間合理配置;再次,政府從宏觀層面上解決就業結構扭曲的情況,構建就業信息公共平臺,解決就業市場信息不對稱等問題,引導人才在公共部門與生產部門合理選擇就業崗位;從微觀個體出發,合理引導,解決人才錯配問題,進而促進經濟發展,帶動消費增長,形成消費增長與經濟發展良性互動。第四,圍繞科教文衛等提升“廣義人力資本”消費支出的現代服務業的建立,實現人力資本積累和消費升級之間的動態效率補償?[9],引發知識部門的知識生產和消費過程,從而促進人力資本提升和消費結構升級。 參考文獻: [1]?中國經濟增長前沿課題組. 突破經濟增長減速的新要素供給理論、體制與政策選擇[J]. 經濟研究, 2015(11): 419. [2]?李靜, 楠玉. 人才為何流向公共部門——減速前經濟穩增長困境及人力資本錯配含義[J]. 財貿經濟, 2019(2): 2033. [3]?尹志超, 甘犁. 公共部門和非公共部門工資差異的實證研究[J]. 經濟研究, 2009(4): 129140. [4]?賀京同, 王輝. 要素價格扭曲和需求結構失衡[J]. 現代管理科學, 2016(8): 2123. [5]?張原, 陳建奇. 人力資本還是行業特征: 中國行業間工資回報差異的成因分析[J]. 世界經濟, 2008(5): 6880. [6]?武鵬. 行業壟斷對中國行業收入差距的影響[J]. 中國工業經濟, 2011(10): 7886. [7]?馬穎, 何清, 李靜. 行業間人力資本錯配及其對產出的影響[J]. 中國工業經濟, 2018(11): 523. [8]?李世剛, 尹恒. 政府企業間人才配置與經濟增長——基于中國地級市數據的經驗研究[J]. 經濟研究, 2017(4): 7891. [9]?袁富華, 張平, 劉霞輝, 等. 增長跨越: 經濟結構服務化、知識過程和效率模式重塑[J]. 經濟研究, 2016(10): 1226. [10]張平, 郭冠清. 社會主義勞動力再生產及勞動價值創造與分享: 理論、證據與政策[J]. 經濟研究, 2016(8): 1727. [11]Koide R, Akenji L. Assessment of policy integration of sustainable consumption and production into national policies[J]. Resources, 2017, 6(48): 121. [12]歐陽峣, 傅元海, 王松. 居民消費的規模效應及其演變機制[J]. 經濟研究, 2016(2): 5668. [13]Pugno M. The service paradox and endogenous economic growth[J]. Structural Change and Economic Dynamics, 2006, 17: 99115. [14]Daitoh I. Productive consumption and population dynamics in an endogenous growth model: Demographic trends and human development aid in developing economies[J]. Journal of Economic Dynamics and Control, 2010, 34(4): 696709. [15]Govindan K. Sustainable consumption and production in the food supply chain: A conceptual framework[J]. International Journal of Production Economics, 2018, 195: 419431. [16]王弟海. 健康人力資本、經濟增長與貧困陷阱[J]. 經濟研究, 2012(6): 143155. [17]洪銀興. 培育新動能: 供給側結構性改革的升級版[J]. 經濟科學, 2018(6): 513. [18]紀雯雯, 賴德勝. 人力資本配置與中國創新績效[J]. 經濟學動態, 2018(11): 1931. [19]中國經濟增長前沿課題組. 中國經濟增長的低效率沖擊與減速治理[J]. 經濟研究, 2014(12): 417. [20]中國經濟增長前沿課題組. 中國經濟增長藍皮書(2017—2018)——邁向高質量的經濟發展[M]. 北京: 社會科學文獻出版社, 2018. [本刊相關文獻鏈接] [1]?李欣澤, 司海平. 中國資源錯配與經濟效率損失: 趨勢與分解[J]. 當代經濟科學, 2019(6): 112. [2]?葛晶, 李翠妮, 張龍. 市場環境對城鎮居民地區消費差距的影響——基于心理賬戶視角[J]. 當代經濟科學, 2019(2): 7787. [3]?江求川. 教育錯配對工資的影響: 來自CFPS的新證據[J]. 當代經濟科學, 2019(3): 118128. [4]?李瑩. 城鄉居民收入流動對收入不平等的影響效應研究[J]. 當代經濟科學, 2019(1): 4755. [5]?陳梅, 周申, 鄭妍妍. 中國城鎮勞動力的性別工資差距測度、分解與影響因素分析[J]. 當代經濟科學, 2018(6): 6073. [6]?馬草原, 王婷, 魏梅. 壟斷與所有制的收入溢價: 理論解釋與經驗證據[J]. 當代經濟科學, 2018(6): 3848. [7]?戴小勇. 資源錯配視角下全要素生產率損失的形成機理與測算[J]. 當代經濟科學, 2018(5): 103116. [8]?劉飛, 王欣亮, 白永秀. 城鄉協調分異、社會保障扭曲與居民消費差距[J]. 當代經濟科學, 2018(3): 3544. [9]?楠玉, 李靜. 交通規模擴張穩定增長的內在機制——基于人力資本匹配的視角[J]. 當代經濟科學, 2018(3): 114123. [10]許巖, 曾國平, 曹躍群. 中國人力資本與物質資本的匹配及其時空演變[J]. 當代經濟科學, 2017(2): 2130. [11]丁煥峰, 劉心怡. 中國新型城鎮化進程中城鄉收入差距的影響研究[J]. 當代經濟科學, 2017(2): 1120. [12]張抗私, 周曉蒙. 就業結構緣何滯后于產業轉型: 人力資本視角的微觀解釋——基于全國調研數據的實證分析[J]. 當代經濟科學, 2014(6): 1119. [13]劉慣超. 中國消費不足的原因: 一個綜述[J]. 當代經濟科學, 2010(6): 2935. 責任編輯、校對: 鄭雅妮 The Consumption Growth under the Talent Mismatch —Why does the Public Sector Talent Boom Affect Consumer Spending? LI Jing, SI Shenshen (The School of Economics, Anhui University, Hefei 230601, China) Abstract:A large amount of human capital accumulated and deposited in the public sector is a real problem facing China. By constructing a two?sector model including the public sector and production sector, this paper analyzes the mechanism of human capital imbalance between the public sector and production sector on consumption growth from the perspective of consumption, to reveal the process of talent inflation in public sector affecting consumption growth. The theoretical analysis finds that the accumulation of a large amount of human capital in the public sector does not stimulate the potential production capacity of human social capital, and the low production efficiency leads to low social output. On the other hand, it increases the income gap. Therefore, the talent expansion in the public sector is not conducive to the growth of social consumption. Subsequently, by comparing the influence differences between China and OECD countries in the proportion of human capital in the public sector, it is found that different from OECD countries, China has a too high proportion of human capital in the public sector, which has a significant negative impact on consumer spending. The study of this paper illustrates that the imbalance of the proportion of human capital between the public sector and the production sector has an asymmetric effect on the growth of consumption, and reveals the process in which the imbalance of the allocation of human capital between the public sector and the production sector promotes the elimination of the impact of consumption growth. Finally, the paper puts forward corresponding policy Suggestions. Keywords:The income gap; Human capital mismatch; Public sector; Consumer spending; Consumption upgrade; Innovation driven